O clamor em reação ao discurso do presidente Donald Trump sobre Jerusalém foi tão generalizado quanto previsível.

Trump fez isso diante da oposição quase unânime da comunidade internacional. Figuras tão diversas quanto o presidente francês, o rei saudita e o líder supremo iraniano o criticaram por tomar uma decisão que, na opinião de todos, põe em risco as perspectivas de uma solução de dois Estados.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, cuja carreira política se baseava no fato de ser o principal interlocutor árabe no processo de paz apoiado pelos EUA, disse que o discurso marcou uma "declaração de recuo" pelos EUA de seu papel de mediador entre israelenses e palestinos.

O único líder mundial que pareceu satisfeito foi exatamente quem você imaginou. O premiê israelense, Binyamin Netanyahu, disse que foi "um dia histórico". "Jerusalém tem sido o foco de nossas esperanças, nossos sonhos e nossas orações há três milênios. Jerusalém é a capital do povo judeu há três mil anos".

Em seu pronunciamento, Trump tratou a cidade como "a capital que o povo judeu estabeleceu em tempos antigos" e disse que estava na hora de assumir "uma nova abordagem" do conflito que não tem solução à vista.

A ironia é que, apesar das alegações de direito antigo que acompanham o debate sobre Jerusalém, a atual disputa é profundamente moderna.

Uma geração anterior de sionistas seculares se desinteressou pela cidade sagrada, uma miríade de seitas e fanáticos, e se concentrou na construção de Tel Aviv e outras visões modernas do novo Estado israelense. Mas isso mudou com as décadas de guerra.

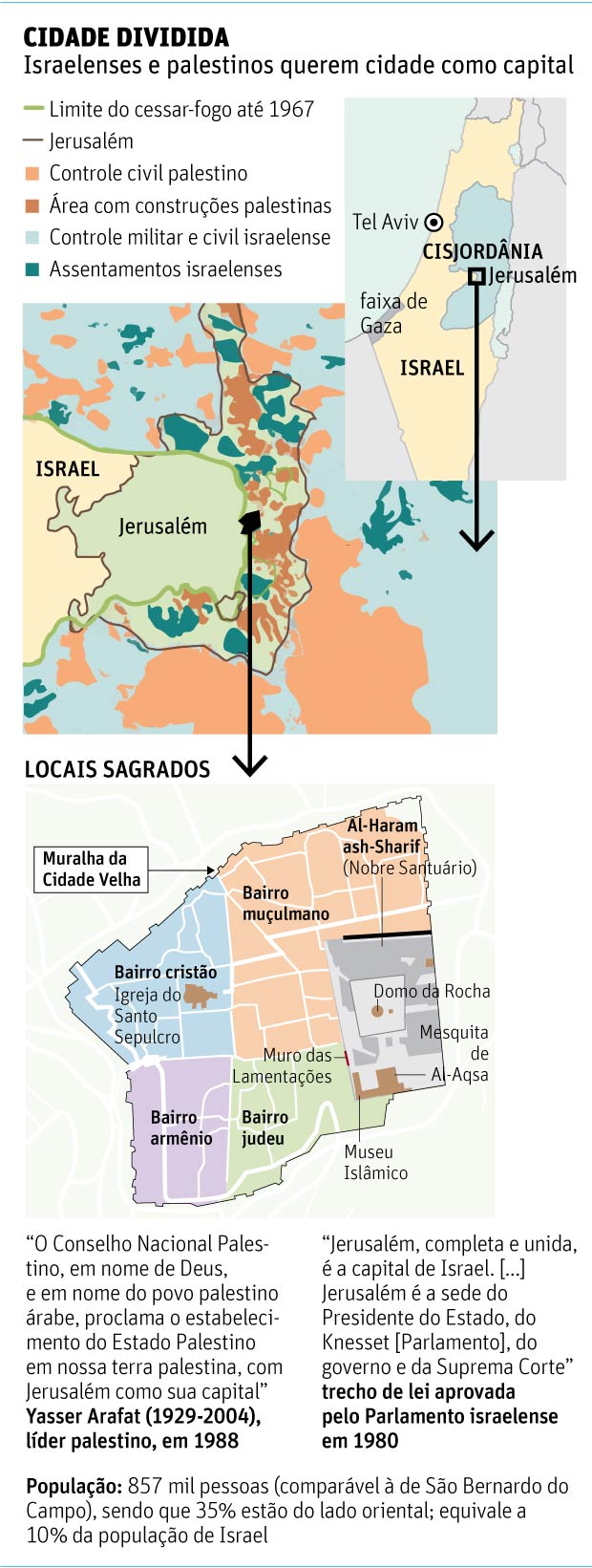

Não importa a idade da reivindicação, porém, parece que Trump só permitirá que Israel a faça. Em nenhum momento de seu discurso ele reconheceu Jerusalém Oriental, de maioria árabe, que tropas israelenses ocuparam em 1967 e que os palestinos consideram a sede de seu futuro Estado.

Embora não tenha negado a aprovação americana à solução de dois Estados, Trump não ofereceu um apoio total, dizendo que aprovaria qualquer solução "se for aceita pelos dois lados".

Em última instância, segundo concluíram muitos especialistas, o discurso deu ao governo de direita israelense o que ele há muito buscava —e nada ofereceu aos palestinos.

INCÔMODO

Além das várias preocupações que cercam a súbita mudança na antiga política americana —uma das quais é um potencial aumento da violência —, há uma pergunta perturbadora: Por que fazer isso agora?

Trump, sempre disposto a incomodar, afirmou que os métodos do passado precisam ser sacudidos para se alcançar um acordo de paz duradouro.

Mas é difícil ver como essa defenestração, em particular, irá ajudar. Alguns observadores sugerem em vez disso que Trump estava criando uma distração de suas crescentes controvérsias domésticas.

Mas talvez a explicação mais simples seja a ideológica: o cumprimento por Trump de sua promessa de campanha foi recebido com júbilo pelo lobby de direita pró-Israel em Washington —mas ainda mais pelos poderosos evangélicos americanos, que veem a supremacia de Israel na cidade sagrada como o cumprimento da profecia bíblica.

Eles são um eleitorado importante, na casa de dezenas de milhões. Em julho, Netanyahu disse a uma plateia em Washington que "não temos melhores amigos que os cristãos que apoiam Israel" —em parte um reconhecimento implícito da queda do apoio entre os judeus americanos a suas políticas de governo.

E embora seja fácil ser cínico sobre as afirmações de religiosidade de Trump, o mesmo não se pode dizer de Pence, um querido do movimento evangélico. Sua presença durante o discurso era um claro gesto ao sentimento evangélico.

"Assim como o judaísmo, o cristianismo acredita que o Messias um dia se sentará no trono de Davi em Jerusalém", escreveu a ativista evangélica americana Laurie Cardozo-Moore no jornal israelense "Haaretz".

"É mais um passo para reverter as políticas de quatro governos anteriores. Os EUA judaico-cristãos podem novamente dizer: 'Israel, nós o apoiamos!'"

TRIBALISMO

A invocação dos EUA "judaico-cristãos" é um tema constante de Trump. "Nós não adoramos o governo, nós adoramos a Deus", declarou Trump em um discurso em outubro.

Queixando-se de uma fantasiosa "guerra ao Natal", mais tarde, ele acrescentou: "Estamos suspendendo todos os nossos ataques aos valores judaico-cristãos".

Mas o termo tem uma potência ainda mais profunda para Trump. O presidente construiu sua plataforma sobre um tribalismo carregado que rejeita explicitamente qualquer crença em "valores universais" e, em diversas etapas, é articulado em amplas defesas do nacionalismo "sangue e terra" e da identidade ocidental.

Para Trump, falar nos valores "judaico-cristãos" tem menos a ver com verdadeira crença religiosa e mais com seu tipo particular de política divisora, que o viu diversas vezes demonizar o islã e os muçulmanos.

Trump certamente está consciente da delicadeza da situação de Jerusalém; sua decisão de seguir adiante com o reconhecimento e a relocação [da embaixada] sugere que ele talvez esteja convidando ao caos que poderá se seguir.

"Os conflitos religiosos, assim como os raciais e étnicos, são críticos para o apelo de Trump. Ele precisa que os mexicano-americanos estuprem e assassinem garotas brancas. Ele precisa que os atletas afro-americanos 'desrespeitem a bandeira'. E ele precisa que os muçulmanos explodam bombas e queimem bandeiras americanas", escreveu Peter Beinart, da "Atlantic".

"Quanto mais ameaçadores parecerem os não brancos e não cristãos, no país e no exterior, mais seus apoiadores contam com ele para manter os bárbaros à distância. Se Trump tiver de inventar esses perigos, ele o fará. No caso de Jerusalém, porém, ele pode ir mais longe: pode ajudar a criá-los."

Tradução de LUIZ ROBERTO MENDES GONÇALVES

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.