Em um pequeno descampado, dois jovens carregam um homem em uma maca improvisada. Eles sobem uma ladeira de terra e chamam a atenção por onde passam. Uma das pernas de Mohamed Ayub foi amputada. A outra mal sustenta seu corpo franzino quando ele fica de pé.

Ayub, 45, era fazendeiro na província de Maungdaw, região oeste de Mianmar. Soldados birmaneses chegaram ao vilarejo onde ele vivia e fuzilaram os homens. Mulheres e crianças foram espancadas até a morte. Na fuga, Ayub levou um tiro na perna.

"Nós nos escondemos nas margens do rio, mas os soldados nos acharam e nos atacaram a tiros. Fui carregado pela floresta por dez dias. Consegui fugir para Bangladesh, mas minha família ficou em Mianmar", diz."Não sei se ainda estão vivos."

Logo pessoas o cercam para ouvir a história de mais um sobrevivente. Envergonhado, o homem cobre o que restou da perna. "Quando consegui chegar aqui, os médicos tiveram que amputar minha perna", explica, antes de seguir para o posto médico.

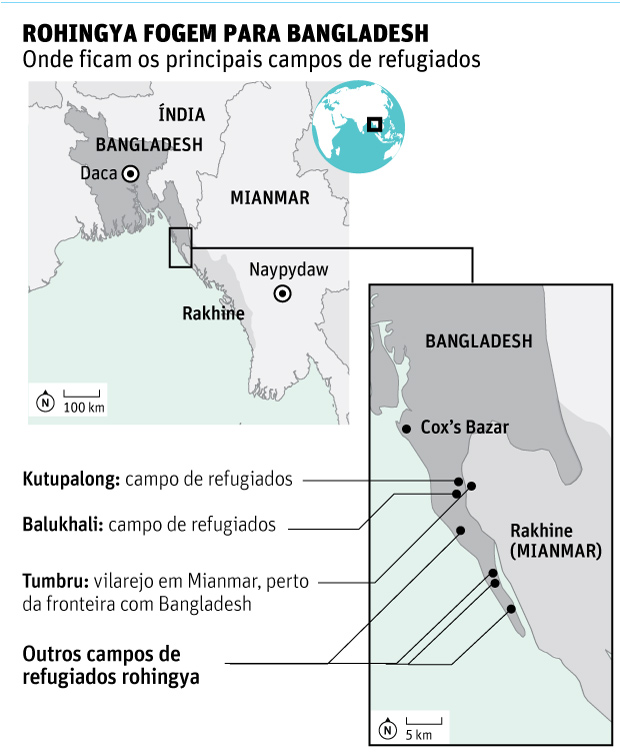

As histórias contadas em Kutupalong e Balukhali, dois dos maiores campos de refugiados do mundo, invariavelmente incluem episódios de violência, perseguição, medo, desespero e morte.

O local abriga aproximadamente 650 mil pessoas da etnia rohingya no sul de Bangladesh, aonde chegaram aos milhares fugidos da opressão em Mianmar, um país de maioria budista que não os reconhece como cidadãos por serem muçulmanos.

Do alto da colina, a visão dos campos impressiona. A floresta que tomava a região não existe mais; no lugar surgiram milhares de casas de pau a pique, barracas e tendas de lona que se espalham por 400 hectares, equivalente a 400 campos de futebol.

O terreno é árido e acidentado e o calor, sufocante; algumas áreas são insalubres, com esgoto a céu aberto e pequenos canais poluídos sobre os quais passam pontes de bambu improvisadas.

Não há energia elétrica; apenas algumas casas possuem pequenas placas de energia solar fotovoltaica doadas por ONGs. A água é recolhida em poços, onde é comum ver mulheres lavando roupa e dando banho nos filhos.

Muitas crianças perambulam pelas vielas dos campos seminuas, acompanhadas de irmãos ou sozinhas, enquanto outras já aprenderam a ajudar a família nas tarefas diárias como carregar água ou sacos de mantimentos.

Os refugiados não têm permissão para deixar o local: postos de fiscalização da polícia e do Exército de Bangladesh monitoram o entra e sai dos campos.

SUPERLOTAÇÃO

A rotina é tomada pelas filas e aglomerações, que se formam na entrada dos postos de distribuição de mantimentos onde caminhões de ONGs com ajuda humanitária despejam suas cargas.

Cerca de 1.100 famílias —mais de 3.000 pessoas— aguardam diariamente de 5 a 7 horas sob o sol a uma temperatura que, mesmo no inverno, pode chegar a 35°C. Só assim para levar para casa um saco de mantimentos, comida ou lenha para cozinhar.

Quando alguém tenta furar a fila —algo frequente—, um tumulto se forma, rapidamente controlado por voluntários e soldados por meio de gritos e de empurrões.

Mulheres e homens formam filas separadas, mas não há tratamento diferenciado. Crianças aguardam as mães ao lado das filas e muitas delas ajudam no transporte dos fardos de lenha; outras tomam conta de irmãos menores na sombra.

Em alguns momentos do dia, o burburinho é interrompido pelo som de megafones chamando os homens para as preces. "Não importa onde estejamos, a religião nos lembra quem somos. Ela nos dá forças na dificuldade", diz um homem. Kutupalong tem várias madrassas, as escolas onde se ensina a leitura do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Em mesquitas improvisadas, os fiéis rezam cinco vezes ao dia.

O mais recente capítulo da fuga em massa dos rohingya começou em agosto de 2017, quando as forças de segurança birmanesas iniciaram ataques a vilarejos rohingya no Estado de Rakhine em resposta às chamadas milícias Arsa (Exército da Salvação Rohingya de Arakan), que teriam atacado postos policiais e bases do exército na região.

Apoiados por grupos radicais budistas, os militares de Mianmar fuzilaram homens, estupraram mulheres e assassinaram crianças de forma brutal e sistemática.

De acordo com o último levantamento da organização MSF (Médicos Sem Fronteiras), em agosto e setembro do ano passado o saldo de mortos pode ter chegado a 7.000. Há relatos de famílias inteiras assassinadas, algumas delas com mais de 30 membros. A ONU aponta indícios de limpeza étnica.

CHUVA DE TIROS

Durante a fuga para Bangladesh, os rohingya passaram dias caminhando por florestas. Não havia comida nem água, e para atravessar os rios era preciso carregar nos braços as crianças, os idosos e os feridos, muitas vezes sob "uma chuva de tiros dos militares de Mianmar", conforme conta um sobrevivente.

O relato é semelhante ao de outros refugiados e mostra como os soldados seguiam um padrão ao atacar os vilarejos rohingya.

Os moradores eram cercados e separados por sexo. Enquanto os homens eram levados para a margem dos rios e fuzilados após alguns minutos de interrogatório, as crianças eram arrancadas dos braços das mães e atiradas no rios ou espancadas até a morte, inclusive os bebês.

As mulheres eram levadas para dentro das casas, estupradas e trancadas pelos soldados, que em seguida incendiavam as construções. Em muitos dos casos, os corpos eram carbonizados para apagar vestígios dos massacres.

Essas histórias são comuns principalmente em Balukhali, um dos campos de refugiados da região e para onde foram muitas das vítimas da última onda de ataques.

Enquanto alguém conta sua história, surge um parente ou um vizinho com a mesma experiência. No fim do dia são dezenas de depoimentos.

RETORNO

Os governos de Bangladesh e Mianmar assinaram em novembro um memorando para um acordo sobre o retorno dos rohingya ao território birmanês. Os termos, porém, não estão claros, e não há garantia de que eles tenham direitos assegurados.

Laila Begum, 53, viu 34 pessoas da mesma família serem mortas por militares, 22 das quais eram crianças, no vilarejo de Boli Bazar, em Maungdaw. "Agora estamos em paz, seguros em Bangladesh, onde recebemos apoio, e não voltaremos para Mianmar", conta. "Ouvimos que o governo de Mianmar nos quer de volta, mas não iremos. Se nos derem cidadania e todos os países nos aceitarem como rohingya, então voltaremos."

FRONTEIRA

A fronteira com Mianmar está a apenas 5 km de Kutupalong, após uma estrada sinuosa que cruza campos de arroz e de onde se enxerga uma pequena floresta já em território birmanês.

Esse era um dos pontos pelos quais os rohingya atravessavam de Mianmar para Bangladesh, até que a segurança foi reforçada. A fronteira entre os dois países foi fechada, na tentativa de impedir os rohingya de sair de Mianmar. Mas alguns ainda se arriscam a cruzar em pontos mais isolados, de maneira clandestina, sobretudo à noite.

Perto de Kutupalong, barreiras do Exército de Bangladesh tornam o trajeto demorado; o acesso é restrito. Em uma das barreiras, soldados com fuzis AK-47 ordenam que a reportagem desça do carro, advertindo sobre a proibição de fotografar a região.

Após quase uma hora de perguntas, respostas e contatos por rádio, a reportagem é autorizada a seguir viagem até o vilarejo de Tumbru, a poucos metros da fronteira, onde raramente a presença de jornalistas é permitida.

Caminhando pelo mercado local sob olhares desconfiados, em minutos se chega à região conhecida como "terra de ninguém". Ali, um soldado solitário anota os nomes num livro de capa preta e adverte: "Vocês tem dez minutos, depois saiam daqui".

Atrás, um canal poluído marca o fim do território bengalês; na outra margem, uma estreita faixa de terra cedida por Mianmar abriga um pequeno campo de refugiados.

É possível ver soldados birmaneses em caminhões e no alto de pequenas colinas, observando o movimento. Os rohingya são autorizados a cruzar a fronteira durante três horas por dia para ir ao mercado de Tumbru, retornando no final da tarde, impreterivelmente, sob risco de prisão.

A ligação entre os países é feita por uma frágil ponte de bambu pela qual famílias de refugiados atravessam trazendo mantimentos. Enquanto a reportagem fotografa o local, é interrompida por um homem que esbraveja algo em birmanês a poucos metros da margem. Rapidamente o guia puxa o braço do jornalista e diz em voz baixa: "Temos que sair daqui agora. São militares de Mianmar e não gostaram de nos ver aqui!".

Na volta para o carro, três deles cruzam a ponte e indagando o soldado de Bangladesh sobre a presença da reportagem, observada à distância até entrar no mercado.

Dias antes, dois jornalistas da agência Reuters haviam sido presos em Mianmar enquanto trabalhavam em reportagens sobre a repressão contra os rohingya no país.

O governo birmanês também proíbe a entrada de jornalistas estrangeiros no Estado de Rakhine, onde vivem os rohingya.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.