O livro das nossas vidas: difícil, não? Tempos atrás, perguntaram-me qual era. O pretexto era nobre: estar na biblioteca nacional de Brasília para partilhar com o público essa sagrada escolha.

Hesitei. Não existe o livro da vida. Existem livros, no plural, que se vão acumulando como pegadas no caminho. Escolher um é esquecer todos os outros.

Aliás, é esquecer que o livro da vida vai mudando com a vida: o que era fundamental aos 20 já não é aos 40. E não será aos 60 ou 80, se lá chegar.

Fiz uma lista. Dividi por etapas, com a devida vênia a Tolstoi: infância, adolescência, juventude. Comecei nas histórias de Conan Doyle (sim, Sherlock Holmes foi o primeiro e único ídolo que tive em 42 anos) e terminei com Edward St. Aubyn e as novelas do quinteto “Patrick Melrose”, o mais recente monumento literário que me passou pelas mãos.

E então vi que um autor se repetia nas minhas múltiplas encarnações: Jonathan Swift.

Nasceu em Dublin, em 1667. Morreu na mesma cidade em 1745. E o livro é, sem surpresas, “As Viagens de Gulliver”.

Todo mundo conhece a história: Lemuel Gulliver, médico e capitão de vários navios, relata as suas desventuras em reinos fantásticos. Quando chega a Lilipute, é gigantesco para uma gente tão minúscula. Quando chega a Brobdingnag, é minúsculo para uma população tão gigantesca.

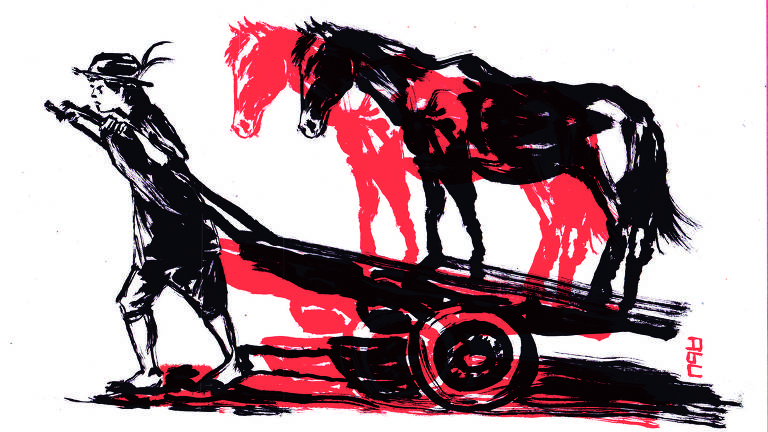

Depois desses terrores de escala, Gulliver conhece ainda os sábios de Laputa, os acadêmicos de Lagado e a raça infame dos “yahoos”, termo com que os cavalos designam os seres humanos. Quando termina as suas viagens, Gulliver é uma sombra do homem que foi: melancólico e misantropo, ele deseja apenas ser deixado em paz.

Gostar de Swift na infância é fácil de explicar: li-o em volume que ainda conservo, com mais ilustrações do que texto. Mas esse Gulliver infantil não conta: é apenas uma parte, uma pequena parte, do texto original. Para ser preciso, limita-se aos dois primeiros livros das “Viagens” (são quatro no total). Para uma criança, a história de um viajante que conhece reinos minúsculos e reinos maiúsculos chega e sobra para a encantar.

Só reencontrei Swift na adolescência e então surgiu-me o Gulliver todo, nos seus quatro livros magistrais. Foi a minha educação sentimental: as “Viagens” não eram apenas entretenimento. Eram uma condenação profunda da soberba humana como eu nunca tinha visto antes —e como eu nunca mais voltei a ver depois.

Essa soberba, retratada a golpes satíricos brutais, é especialmente impressionante quando o herói conhece os habitantes de Laputa ou os acadêmicos de Lagado. São todos tão sábios, tão brilhantes, tão racionalistas, que chegam a raiar a mais pura imbecilidade, sobretudo em questões de senso comum.

O meu anti-intelectualismo, provavelmente excessivo, nasceu com Gulliver. E um certo desprezo pela “humanidade” foi a herança que colhi no livro: quando Gulliver chega à conclusão que os cavalos são mais civilizados do que os homens, a minha vontade instintiva foi relinchar de concórdia.

Voltei às “Viagens” nos anos seguintes, só para alimentar o meu pessimismo. E voltei agora, na meia-idade, depois de aceitar o desafio de Brasília.

A prosa continua soberba; e a crítica de Swift à nossa arrogância moral, intelectual ou política permanece inultrapassável: depois de ler as “Viagens”, e em especial o encontro de Gulliver com os fantasmas dos grandes heróis da história, só acredita em messias quem desistiu de pensar.

Mas dessa vez o próprio Gulliver pareceu-me mais deplorável do que os seres deploráveis que ele encontra nas viagens. O capitão não é apenas um personagem pícaro, tosco, crédulo; mas a personificação dos vícios graves —a crueldade, a arrogância, a desumanidade— que ele só vê nos outros.

Está tudo no último livro, o mais polêmico dos quatro, quando Gulliver adquire uma repugnância extrema pelos seres humanos e uma admiração excessiva pelos equinos. De tal forma que, ao regressar a casa, a simples visão da mulher e dos filhos desperta nele sentimentos de horror.

Devemos ver na reclusão de Gulliver uma medalha de honra? Ou será antes um vício intolerável de caráter e a forma mais trágica de vaidade?

Aos 42, inclino-me para a segunda hipótese: há momentos em que o desprezo pela humanidade nos cega para o que ainda merece ser salvo. Mas prometo voltar a Gulliver quando chegar aos 62.

Como sempre acontece na experiência da leitura, o livro que eu irei encontrar será apenas o reflexo da pessoa em que eu me tornei.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.