Uma segunda leitura de “A Montanha Mágica”, 40 anos depois da primeira, vai contra o conselho do próprio Thomas Mann. Ele disse que seu romance deveria ser lido duas vezes sim, embora logo em seguida. Assim se aprenderia plenamente o que há nele. Deve estar certo.

Mas subir a montanha décadas depois, além de enriquecer, espanta. Como foi possível ter esquecido o desfecho do duelo do terrível Naphta com o bestalhão Settembrini? Por que os olhos quirguizes e o talhe felino de Clawdia ainda aliciam e alucinam?

São espantos causados pelas intermitências no coração do indivíduo. As descontinuidades são tais que germina a fantasia de terem sido lidos dois romances. Mas diferentes são aqueles que, com um hiato abissal entre as estadias, visitaram e revisitaram o sanatório cinco estrelas de Mann.

Não se deve misturar o leitor de outrora com o de agora. Um fruiu umas coisas; o outro, outras.

Impressões passadas ao passado pertencem, e a nostalgia é uma paixão triste.

Conclusão: vale mais a imersão recente nas suas 900 páginas, escritas entre 1912 e 1924. Em relação à primeira peregrinação, porém, a passagem do tempo fertilizou “A Montanha Mágica”, tornando-a atual. Porque o romance é sobre o tempo —um “zeitroman”, segundo Mann.

É também um romance sobre a formação de Hans Castorp, rebento robusto da morigerada burguesia alemã do início do século passado. Ao terminar os estudos de engenharia naval, e antes de pegar no batente, ele visita um primo tuberculoso no sanatório Berghof, em Davos, na Suíça.

O livro é, ainda, um romance histórico. Apesar de não ter personagens “histórico-mundiais” —como, no exemplo de Lukács, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra em “Ivanhoé”— ele dá dimensão histórica a determinado tempo, o da Europa a caminho da Primeira Guerra Mundial.

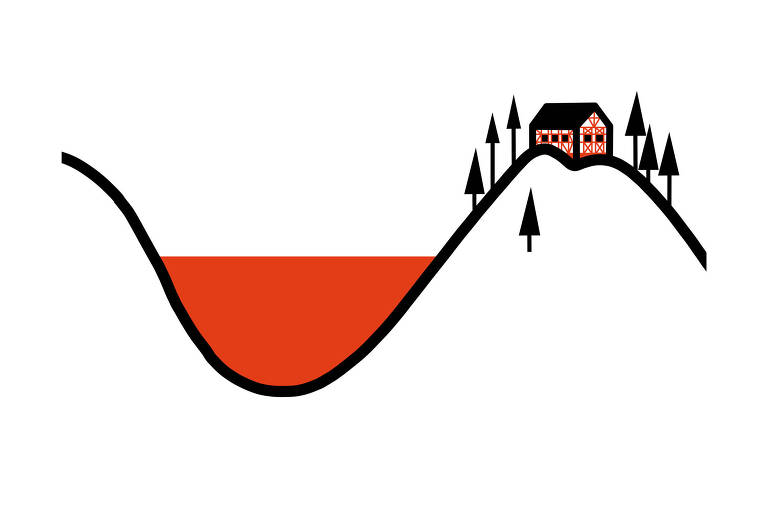

Desse modo, à medida que Hans Castorp se forma homem, formam-se as ideias e atitudes que forjarão a carnificina de 1914 a 1918. Mann não se propôs a pintar o panorama da “planície”, dos campos e cidades europeias. O foco é o cume, a classe dominante e doente isolada nos Alpes.

Mas a sociedade inteira se dá a ver na forma da ficção — na trama e em Castorp— e em algo mais. “O homem não vive somente sua vida pessoal como indivíduo, mas, consciente ou inconscientemente, participa também da vida de sua época e de seus contemporâneos”, diz Mann.

“Filho enfermiço da vida,” Castorp é medíocre, mas não por si só. Ele o é porque a vida social está entorpecida e decai, apesar do viço aparente. A morbidez coletiva, “para além da alma e da moral, se estenderá até a parte física e orgânica”.

A moléstia geral se manifesta nos indivíduos por meio da tuberculose. A doença é metáfora da decadência. Cuspindo sangue, figuras da elite valsam à beira do precipício da guerra: o militarista, o bronco, o curandeiro, a dondoca, o charlatão, o extremista, o místico, o intolerante.

Corte para o presente. O tempo passou e não passou. Personagens do hospital alpino há cem anos hoje pululam na paisagem tropical. Não há refúgio na montanha porque estão todos —exploradores e explorados— nos lodaçais da planície, segregados em periferias e condomínios fechados.

Lá e cá, antes e agora, a mágica impera. Superstições e suposições, pseudociência e ocultismo, seitas surgidas anteontem e igrejas milenares são sintomas do infortúnio material. Todas as bruxarias religiosas oferecem vida digna. Mas não aqui, não agora.

Hoje tão aguda, mesmo a polarização permeia o romance. De um lado está Settembrini, humanista e liberal de raiz, inebriado pelas miragens do progresso. Sua lógica é uma retórica verbosa que nada diz às convulsões que fermentam nos pulmões na montanha e nos corações na planície.

Na outra trincheira está Naphta, jesuíta e comunista, adepto do terror revolucionário. Sua dialética visa à redenção da humanidade aqui e agora, custe o sangue que custar (Naphta lembra o Lukács da fase stalinista, que admirava “A Montanha Mágica”, mas não se enxergou no personagem).

Entre um e outro, Castorp acredita que eles talvez estejam dizendo coisas parecidas. A prosa irônica e filosófica de Mann, contudo, diz outra coisa: a violência física, que se avizinha, alimenta-se dos discursos da irrazão e do ódio.

No desenlace de “A Montanha Mágica”, a guerra começa e Mann usa a expressão “festa mundial da morte” na última frase. E a primeira frase de seu romance seguinte, “José e seus Irmãos”, é: “Profundo é o poço do passado”.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.