Ao chegar a São Paulo, com 20 e poucos anos, Hector Babenco não tinha onde cair morto. Foi camelô de roupas femininas por um breve período. Aí descobriu sua verdadeira vocação.

Não, não foi o cinema. Nos anos 1960, o diretor de “Pixote” foi um supercampeão na venda de túmulos. O cemitério para o qual trabalhava, no Morumbi, foi um dos primeiros a oferecer jazigos —lugares onde cair morto.

Sua freguesia era ecumênica; católicos, judeus, protestantes, ateus, bastava estar vivo. Ia à casa da clientela, reunia a família na sala e fazia uma encenação.

Dramático, imaginava doenças lancinantes e relatava a agonia burocrática da compra de uma cova às pressas.

Ao anunciar a morte do, conforme dizia, “ente querido”, levantava-se, apagava a luz e ficava em silêncio. Vendia túmulos como pão quente. Não havia quem estivesse à sua altura na empresa, cuja sede ficava num casarão na avenida Angélica. E olha que o portunhol dele era rouco, pedregoso.

Com o dinheiro das covas comprou cama, geladeira e um fusca de segunda mão. Anos depois, ao ser apresentado a alguém cujo sobrenome reconhecia, avisava: “O seu pai está enterrado num túmulo que eu vendi”. Se o papo prosseguia, apagava a luz para contar como fechara o negócio.

O camelô de tumbas ataca novamente em “Mr. Babenco - Solilóquio a Dois sem Um” (ed. Nós, 183 págs.), o livro d’além-túmulo do diretor de “Carandiru”. Editado pela atriz Bárbara Paz, com quem foi casado, ele traz a voz singular de um homem angustiado, um artista irrequieto e incisivo.

Babenco não tinha muito humor. Com ele, tudo tendia ao grave. Assim, ao relatar de viva voz a venda das valas, não fazia micagens. No livro, depois de contar o caso, conclui secamente: “Não tem nada de excepcional”.

Mas o episódio é absolutamente excepcional porque “Mr. Babenco” flagra o fim de sua vida —em 2016, aos 70 anos. O diálogo com Bárbara vai até o derradeiro jantar juntos, no hospital. Depauperado, Babenco divaga. O livro é o lugar onde cai morto.

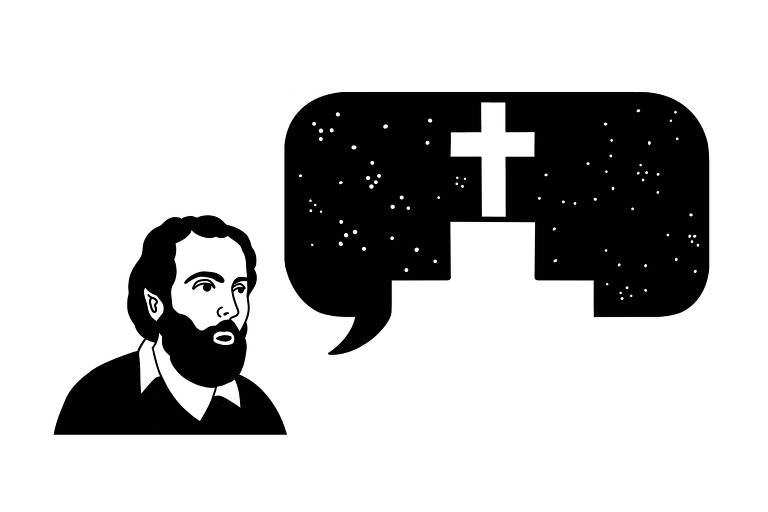

Morreu como viveu, desafiador. As últimas coisas que diz à mulher são: “Acabou, é como se nada mais estivesse acontecendo que justificasse estar vivo. E onde ir buscar proteção? Deus? Deus está cagando, quem é Deus?”. Aí vem o grito mordaz, mefistofélico: “É tudo Fellini!”.

Apesar de a morte o percorrer, “Mr. Babenco” não é mórbido. Nem canto fúnebre ou mausoléu. É o sincero acerto de contas do diretor consigo mesmo, a dura tentativa de dizer a Bárbara —e aos que admiram seus dez filmes— quem foi ele, o que sentiu e pensou, por que filmou.

Babenco fala da infância difícil na Argentina, da juventude errante na Europa e de como virou cineasta no Brasil. Intermitente, a questão da sua identidade emerge.

Ele diz: “Não gosto da ideia de ser latino-americano, não gosto da ideia de ser argentino, detesto a ideia de ser brasileiro”. Odiava também a maneira condescendente, com ênfase no exótico, com que os países ricos nos veem: “É um prêmio de consolação misericordioso que não aceito”.

E conclui: “O exílio está dentro de você”. A alienação existencial explica por que foi um pioneiro na abordagem da exploração crua, que algozes e vítimas tinham dificuldade em perceber por estarem imersos nela. Começou com a corrupção policial em “Lúcio Flávio”, filmado na ditadura.

Depois vieram “Pixote”, com a destruição da infância. “O Beijo da Mulher-Aranha”, com um beijo gay entre um trans e um esquerdista. “Brincando nos Campos do Senhor”, com a ocupação puritana da Amazônia. “Carandiru”, com o estouro do universo carcerário.

Todos tratam de chagas de países periféricos que gangrenaram nas metrópoles. Seus personagens são os fracassados, os massacrados pela espoliação —inclusive nos Estados Unidos de “Ironweed”. Não

há no seu cinema gente fina ou de bem com a vida. Não há força coletiva, só indivíduos.

São indivíduos sofridos como Babenco. Aos 38 anos, depois de obter a glória com “O Beijo da Mulher-Aranha”, teve câncer. Em décadas de dor, comeu o pão que o diabo amassou.

Paulatinamente, passou a se ver como um judeu não religioso, um segregado. Não desistiu da arte, mas focou seus filmes no passado e na sua psique.

Seu último filme, “Meu Amigo Hindu”, abertamente autobiográfico, fala da angústia que o acompanhou durante o doloroso transplante de medula. É um grande filme, mas para poucos. “Mr. Babenco” pertence a essa fase, a de tentar entender a si e ao mundo enquanto se desfazia e descia ao túmulo.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.