Desde que eu me conheço por gente sou personagem de Pantanal. Não a novela atual da Globo nem a da TV Manchete, de 1990, que tinha a mesma trama mas uma produção menos luxuosa. O meu Pantanal é o do romance de ficção infanto-juvenil "A Vingança do Índio Cavaleiro", escrito pelo meu pai, o jornalista José Hamilton Ribeiro, em 1979.

Dona Teté (abreviação de meu nome, Ana Teresa, e como ele me chama desde que nasci) é a personagem da história. Ela é casada com um jovem físico chamado Luís Torres, que, depois de concluir um trabalho sobre explosão das estrelas, aceita o convite de um amigo sertanista para conhecer uma aldeia indígena do Mato Grosso do Sul, onde ficam dois terços da área do Pantanal.

A aldeia era dos cadiuéu, um ramo da nação guaicuru que vive espalhado em uma área demarcada, em casas que parecem ranchos e ficam distantes umas das outras —ao contrário daquela imagem clássica de aldeias indígenas com ocas que rodeiam uma área livre.

Na minha adolescência, um ditado dos cadiuéu era lembrado pelo meu pai toda vez que minha rebeldia parecia por demais incontrolável. "Não canse quem te quer bem", ele dizia. Como presente de casamento, meu pai deu a mim e ao meu marido um vaso pintado pelos cadiuéu que ele trouxe do Pantanal em uma das viagens que fez no começo de 2000.

Ao longo do tempo, a casa dos meus pais foi mudando de cara. De uma decoração tradicional, com móveis pesados e rústicos, passou a ter um ar mais improvisado, menos arrumadinho, com outros vasos (como o que ele escolheu para mim) e outras artes trazidas de suas viagens de trabalho.

Entre elas, a estátua de uma cangaceira vinda de uma viagem de reportagem no Nordeste do país, um tamanduá de madeira que enfeita até hoje a mesinha do telefone e umas corujinhas de palha que desde o nascimento de minhas filhas viraram o brinquedo favorito da casa do vovô.

Na trama do livro, dona Teté é chamada às pressas pelo marido a Campo Grande, capital do estado, para onde foi levado um bebezinho cadiuéu que perdeu a mãe no parto. Ela chega e logo passa a tomar conta do recém-nascido, que corre risco de vida. Algumas semanas depois, o casal adota a criança com a bênção de seu avô, Itakadauana, com a condição de que ele volte para a aldeia quando for chamado.

Meu pai me conta que optou por fazer uma história de ficção sobre os cadiuéu porque o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro (1922-1997), nos anos 1940, já tinha estudado esses indígenas e feito ampla pesquisa de campo na aldeia do Pantanal, que reuniu no livro "Kadiwéu: Ensaios Etnológicos sobre o Saber, o Azar e a Beleza", de 1948. "Escrever sobre os cadiuéu depois do Darcy Ribeiro ia ser ou muito fácil ou muito difícil", ele me explicou, quando falamos sobre o assunto na semana passada.

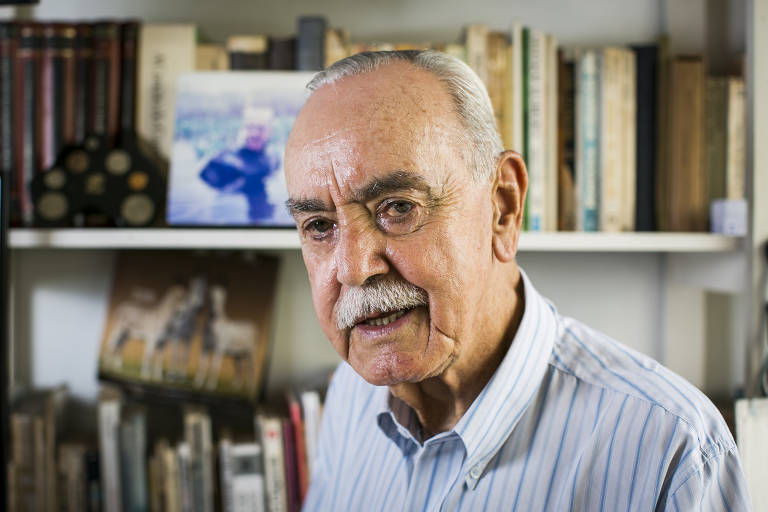

Apesar de ter sido repórter por mais de 60 anos, meu pai, que completa 87 no próximo dia 29, também se aventurou pela ficção. E o Pantanal, região que ama e conhece profundamente desde os anos 1960 e onde fez algumas de suas reportagens mais marcantes, já tinha sido tema de outro romance para o mesmo público infanto-juvenil. "Pantanal, Amor Baguá", lançado em 1974, é sua primeira obra não-jornalística.

Conta a história de Tato, um menino de uma cidade grande que viaja ao Pantanal de férias. Lá, se apaixona por uma indigenazinha e abre os olhos e o coração para os problemas da região, que já enfrentava a invasão de pecuaristas ilegais e de caçadores que ameaçavam espécies animais. Ao longo da trama, aprende o significado de um "amor baguá", que pretende ser livre, sem amarras, sem regras.

Hoje em dia é muito difícil encontrar um exemplar desse livro em uma livraria. Lançado pela extinta editora Brasiliense, o "Pantanal" do meu pai já teve mais de 40 reimpressões. Como mudou várias vezes de editora (a última versão é da Moderna, de 2003), de capa, teve novas edições, ninguém sabe dizer quantos exemplares foram vendidos no total. Mas os cheques com pequenos valores pagos pelos direitos autorais, em diversas moedas, chegavam todos os meses pelo correio no apartamento em que moramos durante toda minha adolescência e começo da vida adulta.

Eram a minha mesada, já que meu pai, que sempre teve uma certa aversão a assuntos do dia a dia, não achava hora para ir a uma agência bancária descontar os cheques.

Também não dava bola para os tíquetes-refeição que recebia como parte do salário da TV Globo, onde trabalhava como repórter no programa Globo Rural desde 1981.

Faziam o maior sucesso entre meus amigos skatistas, que eu convidava para almoçar no restaurante América da alameda Santos, em São Paulo, em dias de semana. Ficávamos horas olhando e rindo das pessoas que passavam apressadas e vestidas de maneira elegante e comportada pelas enormes janelas de vidro, prometendo uns aos outros nunca fazer parte daquele time.

Mas o que causava comoção entre a minha turma e a de minha irmã, Ana, eram os vale-compras que meu pai ganhava a cada trimestre durante alguns anos para renovar o guarda-roupa, política da Globo de então para estimular os repórteres que apareciam no ar a estar sempre bem vestidos.

Eles acabavam vestindo todo o mundo, menos meu pai. Volta e meia ele repetia uma frase da qual não sei a origem, mas não me soa como um saber indígena: "Feliz é o homem que não tem camisas".

Pela trama desses dois livros, daria para pensar que meu pai foi um menino de cidade grande que conheceu o interior do Brasil por obrigação, ainda que obviamente tenha se apaixonado pelo tema, a música, o jeito de levar a vida como fazem os caipiras, como ele chama sem o menor preconceito.

Mas não é nada disso. Ele nasceu em uma cidade muito pequena no interior de SP, Santa Rosa de Viterbo, que hoje tem pouco mais de 20 mil habitantes. Veio para São Paulo aos 19 anos para ser jornalista, profissão que, na época, meio dos anos 1950, não exigia diploma.

Começou sua carreira nesta Folha, sem nenhum treinamento. Cobriu a inauguração de Brasília, em 1960, onde entrevistou o então presidente Juscelino Kubitschek. Uma foto clássica, pelo menos na minha família, mostra os dois conversando e um carro antigo com o logo das "Folhas" à sua frente.

Em março de 1968, já casado e pai de minha irmã (eu nasceria na década seguinte), foi cobrir como repórter da revista Realidade a guerra do Vietnã. Pisou em uma mina terrestre que lhe arrancou a perna esquerda do joelho para baixo. Passou cinco meses em um hospital para veteranos de guerra em Chicago, nos Estados Unidos, se recuperando do trauma, fazendo cirurgias reparatórias e aprendendo a viver com uma prótese. Saiu andando desse episódio, que ele chama de "acidente de trabalho".

Foi depois disso que ganhou os sete prêmios Esso de sua carreira e teve uma flor batizada em sua homenagem, um antúrio-mirim descoberto no Jardim Botânico do Rio.

No último dia 31 de julho, meu pai também saiu andando do Hospital Nove de Julho, onde passou uma semana internado, entre a UTI e um quarto, por causa de uma dengue, que ele não lembra se foi a primeira que teve na vida. Tinha chegado de ambulância de sua fazenda em Uberaba, a 500 km de São Paulo, para onde se mudou no começo da pandemia.

Nesses dois anos, negociou sua saída da TV Globo e decidiu parar com a vida de jornalista para se dedicar aos passarinhos que ele vê chegarem cada vez mais perto de sua rede na varanda, onde passa as tardes lendo, e para onde não vê a hora de voltar desde que pisou fora do hospital.

Não se comprometeu em passar o Dia dos Pais com as filhas e não quer ouvir falar de comemoração do aniversário que se aproxima. Quer voltar ao calor de sua terra, que comprou pedacinho por pedacinho ao longo da longa carreira. E que agora, dizem, tem uma onça rodeando. Ou, como se diz em tupi-guarani, um iauaretê.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.