“Eu odeio matemática” é uma frase que o professor Luiz Felipe Lins, 48, não gosta de escutar. Para ele, só não aprecia os números quem não sabe para que eles servem, e mostrar sua conexão com o mundo real é papel da escola.

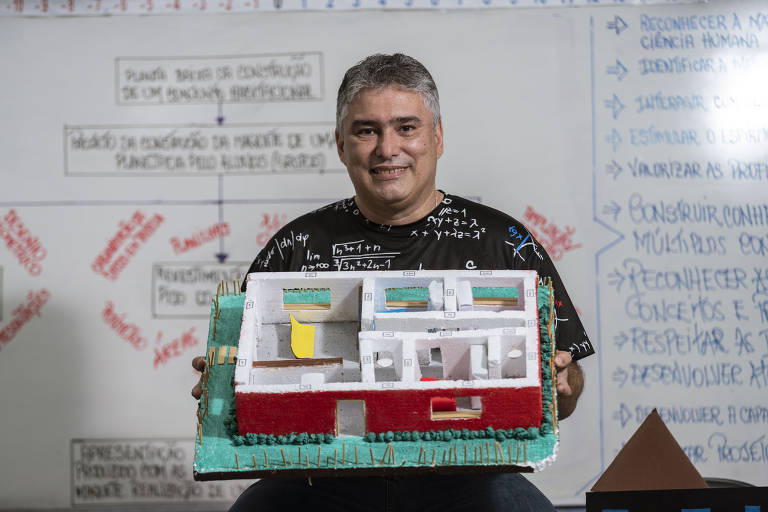

É essa a missão que carrega durante seus 25 anos dentro de salas de aula, reconhecidos com diversos prêmios. O mais recente deles foi o Prêmio Educador Nota 10, concedido pela fundação Victor Civita em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho.

O projeto que o fez estar entre os dez vencedores anuais surgiu, claro, fora dos muros do colégio. Mais especificamente, de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida que estava sendo construído no bairro, que aguçou a curiosidade das crianças no ano passado.

O bairro é Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e o colégio é o Francis Hime, da rede municipal carioca. Um panfleto com a planta dos imóveis distribuído nas redondezas expandiu a ideia a ser trabalhada com os alunos do 7º ano, de cerca de 12 e 13 anos.

Foram três meses de atividades, em um país que tem a matemática como área de maior abismo educacional. Só 15% dos estudantes do 9º ano da rede pública aprenderam o considerado adequado na disciplina em 2017, segundo a plataforma QEdu com base na Prova Brasil.

Primeiro Felipe mostrou o que era uma planta, o que era uma escala e noções de proporcionalidade, propondo que eles se dividissem em grupo e planejassem sua própria casa. Depois, os jovens calcularam as metragens de cada cômodo para revestir os pisos, trabalhando o conceito de área das figuras planas.

Eles então saíram pelas lojas de materiais de construção da região para fazer um levantamento de preço dos revestimentos, argamassa e outros itens, aprendendo a montar planilhas de custo. Para isso, precisaram da ajuda de um pedreiro, arquiteto ou engenheiro, que eram muitas vezes suas mães ou pais.

A apresentação final incluiu uma maquete do novo lar e um vídeo mostrando cada etapa do processo. Por fim, em vez de prova, uma autoavaliação. Alguns disseram que antes tinham dificuldade em calcular áreas e que desenvolveram a capacidade de trabalhar em grupo. Outros reconheceram o valor de cada profissão e o quanto é caro construir uma casa.

“Eu não ensino para a matemática, e sim pela matemática”, diz o professor. “Consegui fazer uma conexão com todos os eixos da Base Nacional Comum Curricular. Eles dialogaram com geometria, álgebra, estatística, unidade de medida e operações. Mas muito importante também foi fazer com que reconhecessem o quanto o conhecimento é útil”, diz.

“Tentei trazer conceitos que são valores dentro de suas famílias. Quando eles reclamam que moram numa casa com um quarto e uma sala para seis pessoas, não entendem o quanto é caro para uma mãe, porque a maioria é criada só pela mãe.”

A escola Francis Hime —em homenagem ao avô do compositor homônimo— é cercada pelo contraste entre condomínios de luxo e favelas em uma zona residencial. Atende crianças de comunidades como Santa Maria, Teixeiras e Pau da Fome, dominadas por tráfico ou milícia.

Com a pandemia, segundo o professor, metade não está conseguindo acompanhar as aulas por falta de acesso à internet ou computador. “Se já existia um distanciamento entre escola pública e privada, agora existe um abismo. Temos uma grande oportunidade para pensar nisso. Será que é a hora de ensinar as coisas que importam em menos tempo?”

Por enquanto, o maior desafio tem sido dar aulas por meio de uma tela. “No começo eu quase quebrava a câmera. Do nada aparece uma luz no meio da tua aula, e eles falam: calma professor, mexe nisso, baixa esse programa. Eles já nasceram com um chip”, brinca.

Para despertar o interesse mesmo de longe, fez até receita de pudim. A proposta era que eles fizessem o mesmo: preparassem em casa o doce que mais gostam, filmassem e depois montassem um fluxograma, ou seja, uma representação esquemática do processo.

Felipe sabe o valor de uma boa educação. Dos seus 48 anos, passou 40 dentro de escolas públicas, 15 deles como aluno. Foi criado com dois primos pela tia faxineira, que recompensava boas notas com medalhas e dizia que era preciso ver o exemplo nos professores, já que ela não tinha tempo.

Formou-se em matemática, completou um mestrado e planeja um doutorado, sempre em universidades públicas. O primeiro colégio onde lecionou foi o mesmo em que havia estudado. “Foi traumático. Encontrei um quadro assustador, salas superlotadas, professores desmotivados, sem projeto pedagógico. Até o livro era o mesmo”, conta.

“Mas eu sabia que dava pra fazer algo diferente. Alguns falavam: você é maluco. Outros falavam: aproveita teu gás e vamos fazer algo bacana. Me juntei a esses.” Hoje ele trabalha com crianças e adolescentes do 6º ao 9º ano e tem adorado ensinar alunos com autismo.

Não deixa ninguém para trás, garante, porque todo mundo é capaz de aprender, no seu tempo e do seu jeito. “Tem gente que diz que não aprende matemática porque é de humanas, como se fosse um gene no DNA, e isso não existe. Eu digo que sou de humanas, porque lido com humanos.”

Para Felipe, a matéria sempre foi usada para segregar, quando na verdade não tem esse papel. “Vivemos num mundo que tem matemática pura. Não tem como a criança não gostar de matemática se tem um código que bloqueia o celular, se adora ouvir música e ver filme 3D. Hoje analisamos a curva do coronavírus todo dia”, exemplifica.

É essa visão que ajuda seus alunos a irem tão bem em competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Estudantes que passaram pela sua sala já ganharam mais de 600 premiações, segundo o Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada).

Mas ele diz que a olimpíada não é o fim, e sim o meio. “É uma forma de dar oportunidade. Muita gente acha que tem que investir em esportes e artes, como se o pobre só tivesse esse caminho. Vou em muita formatura de ex-aluna e ex-aluno engenheiro, médico etc.”

É isso que ele quer fazer com os R$ 15 mil que vai ganhar com o prêmio. Decidiu usar quase tudo para retomar as aulas de robótica do projeto Meninas Olímpicas, do Impa e CNPq, que incentivava adolescentes de cinco escolas públicas do Rio a seguirem na ciência e tecnologia.

Os meninos da escola Francis Hime acabaram ficando com ciúmes, e as próprias garotas passaram a ensiná-los aos sábados. Mas o programa acabou no ano passado por falta de verbas federais.

O resto do dinheiro vai para uma festança para comemorar a premiação com os alunos quando a pandemia acabar, num sítio com piscina. “Só eu sei o quanto posso mudar a vida dessas crianças. Não troco meus 25 anos de sala de aula por nada”, promete.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.