A 92ª cerimônia de entrega dos prêmios Oscar aconteceu um ano atrás, no dia 9 de fevereiro de 2020, o que faz dela um dos últimos eventos públicos normais dos últimos 12 meses.

Muita gente se reuniu –sem máscara– num espaço fechado, para cantar canções e fazer discursos, arremessando aerossóis impiedosamente em todas as direções, e mais tarde todo mundo se empilhou em limusines para ir a festas que nem pensavam em distanciamento social. Dá para imaginar? E muitas outras pessoas também se reuniram em festas particulares, isso depois de terem assistido a pelo menos alguns dos filmes indicados ao prêmio em salas de cinema reais.

O que quer que venha a acontecer no Dolby Theater em 25 de abril não terá nada de parecido com isso. Mesmo se as projeções mais otimistas sobre a pandemia vierem a se cumprir, a entrega dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas este ano será praticamente irreconhecível.

O Festival de Cinema de Cannes, onde o ganhador do prêmio de melhor filme no ano passado (“Parasita”, de Bong Joon-Ho, se é que você esqueceu) fez sua estreia, não aconteceu em 2020. E o festival de Telluride, outro dos trampolins de final de ano para os candidatos ao Oscar, tampouco. Os dois outros festivais importantes do trimestre final do ano, os de Veneza e Toronto, registraram apenas sombras de sua movimentação usual.

O tipo de filme que tradicionalmente disputa os prêmios —dramas de orçamento médio, com astros reconhecíveis e temas históricos respeitáveis, ou temas sociais— pipocou nas telas raramente ao longo dos últimos 12 meses, ainda que um punhado deles tenha estreado na Netflix.

A audiência e o setor ficaram flutuando no estranho limbo da pandemia. Havia muitos filmes para assistir, em plataformas de streaming ou serviços de vídeo sob demanda e, até mesmo para os cinéfilos mais intrépidos ou mais irresponsáveis, em salas de cinema.

Mas os ciclos habituais de entusiasmo e de rejeição que definiram a temporada de prêmios do cinema ao longo de muitos anos, para o bem e para o mal, não se materializaram. Como resultado, ninguém sabe bem o que esperar, e mesmo os mais ousados dos divulgadores de prognósticos decidiram calar a boca neste ano.

É claro que é possível que os produtores do programa do Oscar e os membros votantes da Academia consigam montar alguma versão do espetáculo habitual, para manter o negócio funcionando, agindo sob a suposição de que é isso que as pessoas querem. Afinal, eles são mercadores profissionais de fantasias, e tentar fazer com que todos nós voltemos a acreditar na religião do passado —o glamour das estrelas, o poder de Hollywood, a magia do cinema— seria uma resposta compreensível.

Mas espero que isso não aconteça. Seria uma vergonha se a Academia permitisse que essa crise passasse sem a aproveitar. Como em tantas outras áreas da vida contemporânea, o desejo de retorno à normalidade pode ser um mecanismo para a nostalgia e a negação escancarada, uma desculpa para a desconsiderar o que havia de errado com a velha normalidade, para começar. E sejamos francos –antes que o coronavírus virasse tudo de cabeça para baixo, o Oscar já estava numa enrascada.

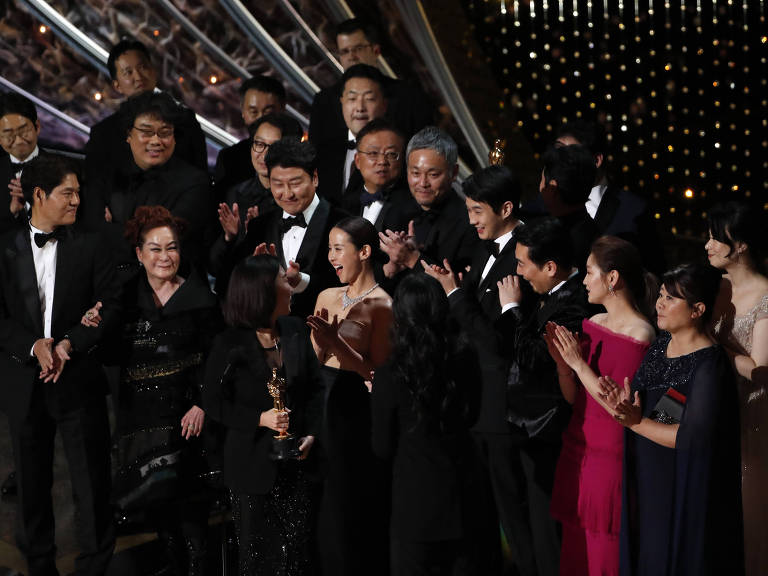

Sim, eu sei. Houve momentos de verdadeiro deleite –as vitórias de “Parasita”, a premiação de “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, em 2017, os triunfos seriais dos Três Amigos— mas eles sempre chegavam como parte de uma maré de decepções. Há pelo menos uma década, as premiações lutam para tentar cumprir um conjunto de imperativos cada vez mais incompatíveis entre si.

O programa do Oscar deve supostamente atrair uma audiência mundial, servindo como um dos últimos e mais reluzentes eventos de transmissão ao vivo e difusão maciça num universo de consumo cultural cada vez mais fragmentado e assíncrono.

Ao mesmo tempo, deve glorificar um ideal especificamente americano de produção cultural –popular e comercial mas também de alta qualidade e de mentalidade nobre, e sem ser estreitamente nacionalista, mas sim acolhedor. A Academia é o sustentáculo de um imperialismo amistoso e inclusivo, construído sobre um consenso jubiloso.

Mas as rachaduras recentes na fachada e nas fundações desse edifício vêm se tornando mais e mais aparentes. A audiência do programa vem caindo firmemente, e várias soluções foram tentadas. Velhos apresentadores, novos apresentadores, zero apresentadores, dois apresentadores (ainda que não nessa ordem).

Os discursos dos premiados encurtaram, mas o programa em si jamais ficou menor. O posto de mestre de cerimônias se tornou uma caminhada por areia movediça para as celebridades, e não um ponto alto de seus currículos. O desempenho dos apresentadores era ou provocativo demais ou chocho demais, esquisito demais ou morno demais, político demais ou insuficientemente político.

Mas não era só a duração do espetáculo –que representava cada vez mais um recuo a uma forma de entretenimento da qual ninguém mais se lembra e da qual ninguém gostava muito quando existia– que causava problemas quanto ao Oscar.

A premiação mesma sofria com o choque de demandas conflitantes. À medida que o setor investia parte cada vez maior de seu talento e capital em franquias, os produtos de prestígio se tornavam mais e mais especializados. Os orçamentos e bilheterias dos filmes que disputam Oscars haviam encolhido, um fato que muitas vezes é apontado como responsável pela queda da audiência do programa e pela perda de relevância que ele aparenta ter sofrido.

Poucos anos atrás, a Academia propôs resolver esse problema por meio da criação de uma nova categoria, a de “melhor filme popular”. A ideia foi rapidamente abandonada, e ridicularizada por todos. Mas os vencedores efetivos do prêmio de melhor filme formam um grupo descompassado.

A categoria ofereceu alguns momentos altos e alguns lampejos de brilho (“Moonlight: Sob a Luz do Luar” e “Parasita”), mas também gerou momentos de exasperação e embaraço. O caótico encerramento do programa do Oscar de 2017 –“O Oscar vai para ‘La La Land – Cantando Estações’; não, o Oscar vai para ‘Moonlight’”– pode ser encarado como um momento metafórico.

Uma velha guarda sem noção, um procedimento burocrático que sai errado, um momento de falta de clareza carregado de questões políticas, raciais e geracionais não reconhecidas –tudo que o Oscar continua a fazer de errado e tentando corrigir a cada edição.

O novo estava batalhando por nascer, mas o velho ainda não estava disposto a sair de cena. O esforço da Academia para formar um quadro de membros mais jovens e mais diversos parecia ter sido justificado pela vitória de “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, mas dois anos mais tarde o triunfo de “Green Book - O Guia” pareceu uma regressão, se não uma prova palpável de reacionarismo.

Entre os dois, “A Forma da Água” parecia um estranho compromisso –gostei do filme, mas ainda não estou certo sobre o que ele queria dizer. E aí “Parasita” virou o pêndulo numa direção radicalmente nova, sem necessariamente corrigir os problemas estruturais subjacentes.

Fazer o que, agora? O prestígio e a autoridade do Oscar sempre dependeram de duas suposições fundamentais –a de que o cinema é o carro-chefe das artes populares e a de que a capital eterna do cinema é Hollywood. Talvez esses axiomas tenham sido sempre discutíveis, mas em 2021 está mais do que claro que não são verdade.

É hora de jogar fora o velho projeto e começar de novo.

O que isso significa, na prática? Para começar, significa continuar a expandir os quadros da Academia, a bem da diversidade geográfica, geracional e cultural. Quanto mais eleitores, melhor. Além disso, em minha opinião é preciso tratar a vitória de “Parasita” como não uma exceção, e sim como um prenúncio.

O filme, um thriller convoluto, dirigido impecavelmente e interpretado com brilhantismo, e repleto de críticas sociais humanistas lacerantes, realizou o ideal do Oscar melhor do que qualquer produção comercial de Hollywood desde, não sei bem, “O Silêncio dos Inocentes”? “Se Meu Apartamento Falasse”? “Casablanca”? E há mais filmes de onde este saiu, com o que não quero dizer a Coreia do Sul ou a deslumbrante imaginação de Bong.

A Academia deveria abolir o gueto do melhor filme internacional, com suas regras de inscrição bizarras e sua dúbia confiança nas preferências de funcionários de governos, e fazer do prêmio de melhor filme uma categoria explicitamente internacional.

Ou em lugar disso –ou talvez além disso– deveria buscar novas maneiras de designar excelência. Operar de modo maior e menor ao mesmo tempo, dando espaço e atenção para o estranho, o experimental e o artesanal, além do reluzente e do grandioso. Desmontar a entorpecente hierarquia de gêneros que exclui rotineiramente de consideração as comédias, os filmes de terror, os filmes de ação e o cinema de arte.

Isso poderia envolver uma simples mudança de atitude ou gosto da parte dos votantes, mas talvez requeira uma mudança de regras. E se houvesse categorias definidas por gênero ou nível de orçamento? (Melhor filme baseado em quadrinhos; melhor filme com orçamento de US$ 1 milhão.) E se o Oscar se deixasse inspirar pela mídia sempre obcecada por listas e por comparações entre produtos individuais para abrir as ideias dos votantes? Milhões de fãs de cinema participam de falsas votações a cada ano. E se encontrássemos uma maneira de as tornar reais?

O Dolby Theater não é um teatro, mas sim um bazar. E a resposta aos problemas que o Oscar enfrenta há décadas pode ser mais ênfase no comércio, e não menos, se entendermos comércio não como o consumo passivo de mercadorias mortas, mas como a troca viva de ideias e informações.

Quando eu afirmei que o Oscar está afundado numa crise, acho que o que eu quis dizer é que ele não se afundou o suficiente, porque projeta uma imagem branda e consensual do cinema que contrasta com a anarquia que representa a única esperança de sobrevivência para o cinema. Já tivemos o conto de fadas. Agora precisamos do desastre.

Tradução de Paulo Migliacci

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.