Quando o lockdown foi suspenso, no segundo trimestre, os grandes museus da cidade de Nova York conseguiram reiniciar sua programação com as mostras que estavam na fila. O Guggenheim não teve a mesma sorte. Uma retrospectiva itinerante de Joan Mitchell, que ocuparia a famosa rotunda do prédio desenhado por Frank Lloyd Wright, foi cancelada. O museu poderia ter optado por montar uma exposição de obras modernistas com peças de seu acervo, para atrair o público. Em vez disso, fez algo de mais interessante e se transformou num espaço alternativo para arte, como os que existiram no passado.

Já havia algumas pequenas mostras em curso ou programadas, em suas galerias laterais, entre as quais uma seleção de fotos hipnotizantes e intensas, trabalhos de Deana Lawson, ganhadora do prêmio Hugo Boss em 2020. Mas para ocupar seu espiralado espaço central —alto e largo, uma combinação entre catedral e abismo—, o museu precisava de ideias inventivas e as encontrou numa série múltipla de instalações chamada “Re/Projection: Video, Film and Performance for the Rotunda”.

O programa foi criado em parte para facilitar o distanciamento social. As baias da rampa, que usualmente abrigam pinturas ou esculturas, foram deixadas vazias. Com a ênfase em imagens projetadas, a claraboia da rotunda foi coberta e a iluminação interna foi mantida baixa. E já que, para algumas das obras em vídeo, o som era tão importante quanto a imagem, bancos foram instalados para os visitantes. (Em mais de uma visita, encontrei pessoas deitadas nos bancos, só ouvindo.)

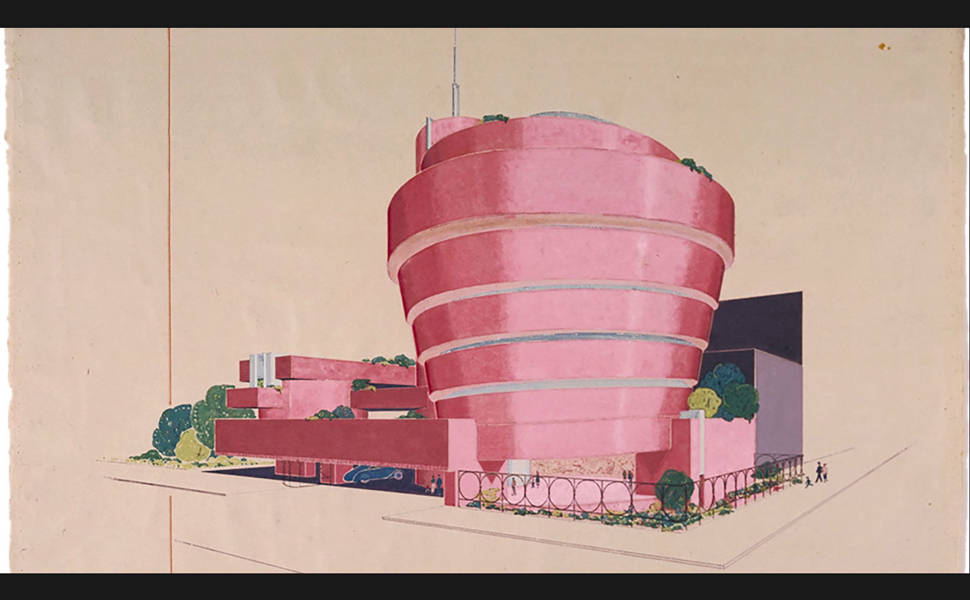

Todas essas alterações deram ao espaço um clima improvisado. Fizeram com que o projeto de Lloyd Wright parecesse habitável de uma forma que não me lembro de ter visto no passado. Também criaram uma sensação de tensão estranha, como qualquer comportamento inesperado em um lugar conhecido pode despertar. E essa tensão se infiltra nas mostras mais convencionais instaladas nas galerias laterais. Você descobre que certas peças que achou que conhecia, e o museu que as abriga, parecem um pouco menos previsíveis.

O projeto da rotunda foi iniciado em março, com um programa de vídeos curtos da coleção do museu, selecionados por Nat Trotman, curador de arte performática e mídia, e projetados em uma grande tela suspensa. Isso foi seguido em maio pela estreia em Nova York de trabalhos em filme e áudio do artista holandês Christian Nyampeta, que transformaram a grande espiral de Wright no equivalente a um salão de aula acadêmico e festival pan-africano de vídeo. A apresentação, organizada por Xiaoyu Weng, era fascinante, um verdadeiro presente de lockdown para a cidade.

O mesmo vale para uma performance ao vivo intitulada “Romantic Songs of the Patriarchy”, orquestrada pelo artista islandês Ragnar Kjartansson e repetida ao longo de quatro dias no começo de julho. Nela, duas dúzias de cantoras e violonistas, todas mulheres ou pessoas não binárias, se posicionaram ao longo da rampa e tocaram e cantaram por horas a cada espetáculo, com um repertório de canções pop de amor do passado. As cantoras eram excelentes; as canções, de compositores como Bruce Springsteen, Cat Stevens e Lil Wayne, soavam doces, mas —e por que jamais percebemos o fato?— muitas das letras são profundamente misóginas.

E a atual apresentação do projeto, a última da série, “Wu Tsang: Anthem”, representa um novo golpe de sorte, e uma injeção de otimismo em meio à pandemia. Organizada por X Zhu-Nowell, curador assistente do museu, o principal elemento visual é um filme curto exibido em loop e realizado pela artista performática americana Wu Tsang sobre outra figura trans pioneira, Beverly Glenn-Copeland, compositora e ativista negra cuja imagem é projetada sobre uma cortina pregueada de 25 metros de altura que pende do teto do Guggenheim.

Primeiro avistamos Glenn-Copeland, de 77 anos, executando uma de suas composições, uma espécie de cântico, e em seguida ela canta o spiritual “Deep River”, sem acompanhamento. Em ambas as peças, sua voz se combina a uma tapeçaria aural e instrumental criada por Tsang e pelos colaboradores musicais Kelsey Lu, Asma Maroof e Daniel Pineda. O efeito visual e sônico das peças, sobrenatural e emotivo, é uma das coisas mais comoventes que já vi naquele espaço. “Anthem” foi encomendado pelo Guggenheim no começo do lockdown e concluído em cima da hora para a apresentação.

A mostra de Deana Lawson, instalada em uma das diversas galerias laterais, também tem algo de sobrenatural, embora de maneira muita diferente. Nascida em Rochester, no estado americano de Nova York, em 1979, Lawson é uma mistura de retratista e fabulista, documentarista e contadora de histórias. Os temas de seus retratos são pessoas negras, a maioria das quais ela não conhece e avista nas ruas ou espaços públicos em suas jornadas por África, Brasil, Caribe e Brooklyn, a parte de Nova York em que ela vive. Em colaboração com as pessoas que retrata, ela cria poses, no geral em ambientes domésticos, que combinam um lado sensual e glamoroso a detalhes perturbadores.

Uma mulher jovem, nua e grávida, que aparece em repouso em uma foto chamada “Daenare”, registrada em 2019 no Brasil, usa o que parece ser uma tornozeleira de vigilância policial eletrônica na perna. Em “Deleon? Unknown”, do ano passado, a modelo, seminua e possivelmente grávida, está deitada, de olhos fechados. Talvez esteja inconsciente, ou quem sabe morta. E uma mulher mais velha, vestida inteirinha de preto, em “Monetta Passing”, deste ano, está realmente morta, e sendo velada, cercada de flores, numa sala apertada. Os retratos de funerais no Harlem por James Van Der Zee são uma referência que surge instantaneamente, nesse caso.

Lawson lida cada vez mais com a espiritualidade, e de forma aberta. Africana, afro-caribenha ou afrofuturista. Referências e imagens religiosas surgem em toda parte. As fotos são exibidas em molduras espelhadas que fazem com que halos prismáticos flutuem pelo piso da galeria. Colocado no centro da instalação está o primeiro holograma produzido pela artista, uma pepita pulsante de luz abstrata em torno da qual a exposição, organizada por Katherine Brinson e Ashley James, orbita. As poses em algumas fotos parecem mais forçadas do que em outras; algumas se aproximam, desconfortavelmente, do grotesco. Mas os retratos mais memoráveis de Lawson sempre executaram um número de equilibrismo precário e perigoso em torno da política da intimidade fotográfica.

Outra forma de política, mais pública, é o tema de “Off the Record”, mostra que reúne 13 artistas –com peças selecionadas do acervo do museu por James, curadora associada de arte contemporânea do Guggenheim– e questiona a tão alardeada “objetividade” dos relatos jornalísticos e dos “fatos” históricos. Aqui, a confusão entre verdade e ficção que o trabalho de Lawson manipula habilidosamente também está em jogo, mas como arma política no reino da mídia de massa comercial e da preservação de registros pela elite.

Na peça mais antiga da mostra, “Herald Tribune: November 1977”, a artista conceitual Sarah Charlesworth edita visualmente um mês de primeiras páginas do jornal a fim de isolar um tema recorrente mas raramente admitido, a prevalência da violência gerada por homens. Numa série de gravuras chamada “Unbranded: Reflections in Black by Corporate America 1968-2008”, Hank Willis Thomas garimpa verdades insidiosas na publicidade direcionada racialmente. E, num projeto que ainda está em curso, Sadie Barnette, artista radicada na Califórnia, examina e anota um arquivo de 500 páginas do Serviço Federal de Investigações, o FBI, sobre seu pai, Rodney Barnette, ex-membro do Partido Pantera Negra, para expor o documento como o instrumento de assédio que de fato era.

A mostra vem a calhar para o momento de “fake news” e negação da realidade que vivemos. Mas mesmo que os artistas sejam capazes de diagnosticar a pós-verdade como problema, será que eles têm capacidade de fazer algo a respeito, de soar o alerta? Carlos Motta, nascido na Colômbia, tenta, numa peça textual chamada “A Brief History of U. S. Interventions in Latin America Since 1946”. Para isso, ele compilou uma cronologia extensa de vilezas governamentais, a imprimiu em forma de folheto e deixou uma pilha deles na galeria. Apanhe uma cópia, leia, distribua.

Na maioria dos grandes museus de arte, cujas coleções são dirigidas ao interesse genérico do público, uma mostra média como “Off the Record” seria apenas um item num cardápio extenso de degustação, e seus argumentos e urgências seriam rapidamente esquecidos quando o espectador se encaminha à próxima atração. (As raízes dos museus de arte modernos estão nas lojas de departamento modernas, e essa conexão continua forte.) Mas no Guggenheim, no modo “experimental” que a pandemia o forçou a assumir, todas as exposições parecem conectadas por uma carga política comum, o que inclui uma pequena mostra histórica chamada “Knotted, Torn, Scattered: Sculpture After Abstract Expressionism”.

Organizada por Lauren Hinkson, a mostra é um retrato de um movimento de arte americana do final dos anos 1960 —o pós-minimalismo—, por intermédio do trabalho de seis artistas, Lynda Benglis, Maren Hassinger, Robert Morris, Senga Nengudi, Richard Serra e Tony Smith. As peças, feitas de borracha, cordas e corpos, eram consideradas inovadoras na época e vistas como provocação brincalhona ao lado monumental do minimalismo. E além disso a pequena mostra tem suas inovações (ao menos pelos padrões do Guggenheim).

Três dos seis artistas são mulheres, e entre elas duas são negras; das duas, uma, Hassinger, apenas recentemente começou a atrair a atenção institucional que merece, depois de uma longa carreira (ela tem mais de 70 anos). A peça de Hassinger que faz parte na mostra foi adquirida pelo museu só no ano passado, e é uma beleza —uma rede de cordas graciosa, que se estende até o teto como um desenho suspenso no ar, com algo de coreográfico. (Ela é artista performática além de escultora.) E hoje, no mundo do Black Lives Matter, é impossível não perceber quantas das cordas que ela usa terminam em laços como os de uma forca.

O Black Lives Matter mudou permanentemente as instituições culturais dos Estados Unidos. A Covid-19 e as campanhas de desinformação em torno dela também causaram mudanças. O mesmo, de maneiras que ainda precisam ser esclarecidas, se aplica à invasão da sede do Congresso em 6 de janeiro. Não haverá uma volta à velha “normalidade”. E a arte, se for boa, nunca deve ser normal. Gosto de pensar que o Guggenheim pós-lockdown, o espaço de arte mais carismático da cidade, é um museu mais solto e menos apaixonado pela normalidade do que no passado. Veremos. Enquanto isso, seu programa de mostras para o terceiro trimestre nos oferece um aperitivo do que ele pode se tornar.

The New York Times, tradução de Paulo Migliacci

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.