Em 2017, fiz uma viagem a Paris, e desfrutei cobiçosamente do máximo possível de arte. Em uma das cavernosas câmaras do Musée d’Orsay havia uma exposição de Van Gogh, com suas telas emolduradas (“Noite Estrelada Sobre o Ródano”, “Quarto em Arles”, “A Igreja em Auvers”, alguns de seus autorretratos) montadas diante de um fundo reluzente cor de safira, em lugar das paredes brancas e castas que caracterizam os museus.

Tenho um pôster de “Noite Estrelada”, presente de um amigo de universidade, desde que dormia no alojamento no começo do meu curso. O pôster, emoldurado, decora meu quarto até os dias de hoje.

No Musée d’Orsay, contemplei os céus e os campos intermináveis do pintor, e fiquei por muito tempo diante de seus autorretratos, paralisada pela profundidade de seu olhar. Comecei a chorar —súbita e violentamente. Corri para fora. Nunca tinha passado por uma reação tão intensa a uma pintura, e isso tampouco voltou a acontecer desde aquele dia.

O que significa criar intimidade com um artista —mesmo que estejamos separados dele por um século de história? Será que o trabalho de um artista pode ser reimaginado a fim de oferecer a uma audiência da era moderna um relacionamento ainda mais íntimo e contemporâneo com sua arte?

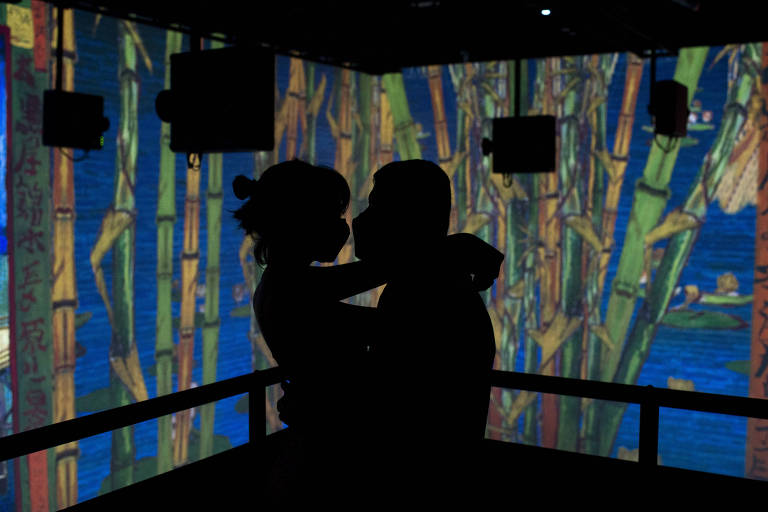

Foram questões que me ocorreram quando visitei duas exposições concorrentes que propõem uma imersão na obra de Van Gogh: “Immersive Van Gogh”, no Pier 36 do East River, e “Van Gogh: The Immersive Experience”, no Skylight on Vesey, ambos em Nova York.

Ao contrário do pico emocional que atingi no Musée d’Orsay, o sentimento que essas mostras me causaram foi principalmente de indiferença. Na verdade, a reação mais forte que senti foi uma sensação alarmante de intrusão e de conexão desconfortável com o artista e sua obra.

As instalações de imersão artística —e especialmente o teatro de imersão— costumam deflagrar meu espírito lúdico e ativar tanto meu lado artístico quanto meu lado crítico. Existe uma grande diferença entre arte concebida para imersão e arte forçada a se transformar em uma mídia de imersão.

Mas primeiro havia uma bela tradução de Van Gogh: o teto da entrada do Pier 36, com uma imaginativa recriação em 3D de “Noite Estrelada” pelo designer David Korins, feita com milhares de pincéis pintados, parecia uma bela homenagem —um artista retomando o trabalho de outro em uma obra que convida a uma nova perspectiva, canalizando o estilo e os motivos do original sem buscar ser uma reprodução exata.

Mas aquilo era apenas um aperitivo para a mostra principal, uma série de salas conectadas nas quais pessoas se deitam ou se sentam para assistir a vídeos de obras de Van Gogh projetados em todos os quadrantes do espaço, e isso me deixou inerte.

O que me incomodou não foram as jovens posando para selfies, ou os turistas mais velhos estirados como se estivessem na praia, ou as crianças correndo por todo lado e galgando os grandes monumentos abstratos de Korins, cujas superfícies reflexivas capturavam todos os girassóis e estrelas —eu tinha visto muita coisa parecida nas exposições tradicionais de museus sobre Van Gogh.

Foi a brevidade das pinturas na sequência em vídeo —a rapidez com que apareciam e desapareciam. E foram também as animações —os poderosos ciprestes do pintor se manifestando como aparições surgidas da névoa, como se a magia da obra fosse literalmente mágica. Não havia espaço para sutileza ou sugestão lá. A beleza de ser engolido por projeções dos campos multicoloridos de Van Gogh era obscurecida pelo desleixo dessa transposição. Me posicionei em um dos cantos para examinar as projeções e perdi de vista as pinceladas resolutas e os minúsculos gradientes de cor, em meio ao tremor da digitalização.

Percebi rapidamente que,para bom número das pessoas da audiência esses detalhes não importavam. O objetivo era usar a arte como pano de fundo para uma espécie de experiência teatral.

Foi exatamente essa experiência que me causou inquietação. Como transformar em teatro uma arte tão explicitamente contida e individualmente conectada à perspectiva de Van Gogh? A despeito da profusão de cores e detalhes em seus quadros, seria inexato reordená-los como cenário nos quase-palcos criados por essas exposições para que as audiências explorem não como admiradores, e sim como participantes ativos.

Não importa quantas vezes eu visitasse os salões, a sensação incômoda que eu tinha era a de que expandir um quadro de 75 por 90 centímetros a fim de ocupar um espaço de quase 700 metros quadrados era desonesto.

As imagens foram expandidas e duplicadas a fim de criar uma panorâmica. Mas existe um motivo para o tamanho da obra original: era aquilo que o pintor desejava obscurecer, as partes do mundo que estávamos autorizados a ver e aquelas que deveríamos imaginar. Um quadro pendurado na parede de um museu é uma declaração, é uma afirmação do artista: “Eis um pedaço de um mundo de cores, estilos e formas que lhes dou”.

Tentar introduzir profundidade e interatividade novas no trabalho do artista é implicar que os originais de Van Gogh —suas pinceladas, seus campos ondulantes, as torrentes de azul ou as cabeças curvas dos oleandros— não respiram.

A mostra de Van Gogh no Skylight, da mesma forma, usava projeções e descontruções em 3D de seus quadros, e me senti mais confortável diante dessas impressionantes recriações em escala humana de obras como “Quarto em Arles”, em uma exposição que se definia como “museu virtual”.

Mas meus olhos ficaram vidrados diante das reproduções em tela das obras, tão inferiores às reais: cores mortas, texturas inexistentes, e fibras da tela brilhando artificialmente sob as luzes da exposição.

Não eram as obras de Van Gogh de que eu me lembrava, mas pelo menos ali estava a arte, parada e sozinha, e era possível apreciá-la sem interrupção. E lá estava também o artista —uma linha do tempo de sua vida, pequenos textos sobre sua carreira.

No entanto, a parte final da exposição —uma jornada via headset de realidade virtual por algumas das paisagens em que as pinturas de Van Gogh foram baseadas— me incomodou. Naquele mundo digital, eu flutuava através da casa de Van Gogh, e depois pela rua entre pessoas que circulavam, trabalhavam e conversavam.

De vez em quando, uma moldura aparecia diante de meu campo de visão, e a cena se transformava, se convertia na versão pintada. A ideia era que víssemos a diferença entre o mundo real e a o mundo de Van Gogh tal qual compreendido por um ilustrador aparentemente dotado de poderes telepáticos.

Será que um designer de cenários tem mesmo a capacidade de tomar o lugar do artista? Será que não seria melhor deixarmos intocadas algumas das câmaras mentais do artista?

É claro que não existia maneira de ressuscitar o artista, nem pela recriação do mundo de Van Gogh tentada pelo Skylight e nem pela exposição da Pier 36 (que oferece além de tudo um Van Gogh criado por inteligência artificial que escreve uma carta ao visitante; um algoritmo recicla frases e palavras das cartas que ele escreveu em sua vida real, e entrega a carta ao visitante grafada na letra do pintor.)

Em busca do verdadeiro Van Gogh, fiz minha primeira visita pós-pandemia a um museu de verdade, o Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Passei diversos minutos hipnotizada pelos floreios e curvas selvagens, quase sensuais, das folhas escuras em “Ciprestes”, contrastando com o azul empoeirado e com matizes de rosa caprichosos dançando em piruetas no céu.

Um grupo de estudantes de arte interessadíssimos, usando jeans e Doc Martens, discorria sobre tudo que tinha aprendido com “Campo de Trigo e Ciprestes”, enquanto eu estudava o arbusto verde-mar inclinado à esquerda, como se interessado em ouvir uma conversa que acontece fora da moldura.

Contemplando “Autorretrato com Chapéu de Palha”, ouvi alguém atrás de mim dizer: “Que homenzinho triste”. A pessoa estava certa, é claro. Os rosas carnais e vermelhos do quadro lhe dão uma ênfase mais corpórea do que a observação azul e fria do mundo natural que é a assinatura do pintor. Os amarelos ensolarados e verdes intensos que parecem discretos em seu casaco e chapéu dão ao rosto dele um ar adoecido, de icterícia.

Que homenzinho triste —sim, a história pessoal de Van Gogh é grande parte de nossa identificação com ele, e especialmente ao sairmos de um ano e meio de pandemia: sua vida de dificuldades inclui isolamento e depressão.

No caso dele, havia também pobreza e, por fim, suicídio. O Van Gogh que encontrei em Paris me fez chorar não só por conta da beleza do trabalho, mas também porque me identifiquei com a insegurança dele, com sua dúvida, sua luta contra a doença mental. O mito do artista torturado é tão sedutor que me apeguei a ele com todas as minhas forças.

Porém, o que as duas experiências de imersão na obra e no mundo de Van Gogh me fizeram perceber é que eu também havia feito suposições infundadas sobre a vida do artista e sobre sua obra, em 2017.

Jamais poderei pretender que compreendo a maneira pela qual ele pensava e via o mundo. Só sei aquilo que li, e isso não basta para abarcar a inteireza de uma vida. O que sei é a maneira pela qual suas obras atingem algo de belo e de insondável em mim —a crítica, a amante da arte, a poeta. Porque, em última análise, não podemos fingir que conhecemos Van Gogh, da mesma forma que não podemos fingir que suas obras podem ser projetadas nas paredes como se isso fosse a mesma experiência.

Tudo que temos são os quadros nas molduras, mas aquelas noites, aqueles ciprestes, aqueles girassóis —eles são mais do que suficiente, por si sós.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.