São muitas as mães que surgem em cena em "Mães Paralelas", longa de Almodóvar que chega agora à Netflix. Na trama sobre o inusitado laço formado entre duas mulheres que dividem o quarto de hospital antes do parto, há as mães que anseiam pela chegada dos filhos e as que prefeririam abortar. As que abraçam a função com fervor e as que deixam a prole para seguir os próprios sonhos.

Não é só ali que as figuras maternas parecem proliferar. Depois de uma onda de livros que se debatiam com as faces mais obscuras da maternidade, liderada por escritoras como Rachel Cusk, Ashley Audrain e Elena Ferrante —autora do romance que deu origem a "A Filha Perdida", que segue rendendo debates inflamados meses depois de seu lançamento—, o tema invade agora o cinema. Sua onipresença nesta temporada de prêmios rendeu até piada no site de cultura pop Vulture, que organizou um "guia para as mães tristes do Oscar", da transtornada princesa Diana de "Spencer" à poderosa feiticeira de "Duna".

Como seus pares na literatura, essas narrativas buscam desconstruir estereótipos perpetuados por décadas. O que, no caso do cinema hollywoodiano do século 20, se resume a basicamente dois, segundo escreve a americana Elizabeth Ann Kaplan em "Motherhood and Representation", estudo seminal sobre a representação da maternidade nas telas.

São eles, de um lado, a mãe abnegada, sem desejo sexual ou vontade própria, disposta a sacrificar tudo pelos filhos, a própria Virgem Maria. E, de outro, a mãe "bruxa", egoísta, possessiva ou sádica. Os dois polos podem inclusive conviver numa mesma personagem, a trama muitas vezes tratando então dessa transição de um ao outro extremo.

Autora de uma dissertação de mestrado sobre a representação da maternidade no cinema nacional e pesquisadora da Universidade de São Paulo, Juliana Malacarne afirma que a maior inovação que esses filmes recentes trazem é um grau maior de empatia em relação a personagens que em outros tempos seriam enquadradas como "bruxas" —pense por exemplo na beata fanática de "Carrie, a Estranha", ou na personagem de Meryl Streep em "Kramer vs. Kramer", que abandona o filho só para disputar a sua guarda ao voltar.

De vilãs automáticas, elas passaram a ser retratadas como anti-heroínas e até heroínas. "Há 30, 40 anos, um final feliz para uma mãe que se põe em primeiro lugar seria impossível. Mas hoje você vê isso", diz ela.

A pesquisadora afirma que uma das razões para essa mudança foi o crescimento do número de mulheres em postos de liderança atrás das câmeras nos últimos anos, que promoveu um deslocamento do ponto de vista das experiências de maternidade. Assim, se Kaplan conta em seu livro que King Vidor chegou a filmar duas cenas de parto sem usar nem sequer um contraplano da mulher que paria, em muitos dos filmes e séries recentes as lentes enfocam essas personagens, que ocupam o centro da narrativa.

Uma mudança que, segundo Malacarne, não só acrescenta complexidade a essas figuras, como também tem ajudado a romper "com alguns dos grandes mitos sociais sobre o que é ser mãe". Ela lembra, por exemplo, a ideia de que o instinto maternal é natural e que para se tornar mãe basta parir. Ou o pressuposto de que ela não só deve assumir o protagonismo no cuidado dos filhos, como isso deve ser o suficiente para ela alcançar a plenitude, independentemente de seus outros desejos e aspirações.

Psicanalista e pesquisadora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Ilana Katz afirma que essas duas concepções são, de fato, mitos. "O amor materno é absolutamente cultural, nada biológico", afirma ela, acrescentando que cada experiência de maternidade responde à história de uma pessoa específica, a partir do encontro com uma criança específica.

Além disso, negar a divisão que a maternidade gera no campo do desejo, entre ser mulher e ser mãe, "complica muito as mulheres, o que complica os filhos". Katz lembra que tanto Leda, de "A Filha Perdida", como Teresa, mãe de uma das protagonistas de "Mães Paralelas", deixam os filhos porque não conseguem viver esses dois papéis ao mesmo tempo. Sobrepõem, então, um dos lados dessa "finíssima equação" —no caso, a ambição profissional e o desejo erótico— sobre o outro, de ser mãe.

"Acho que isso provoca uma pergunta –o que serviu de rede para que essas mulheres pudessem seguir na vida dos seus filhos, mas sem confundir presença com onipresença? Fico pensando que esses temas estão ali para nos fazer pensar." Afinal, para se desdobrar nessas tantas funções exigidas pela vida contemporânea —de cuidadora, profissional e adulta com uma vida afetiva e sexual—, essas mulheres precisam de apoio, que inclui não só homens como o próprio Estado, defende Katz.

Um debate que, ela acrescenta, só se tornou ainda mais urgente durante a pandemia, o que talvez explique a repercussão do mesmo "A Filha Perdida" e de séries como "Maid" nos últimos meses. "Esses filmes mostram os tantos fios que são necessários para tecer a maternidade, e eles não vêm só das mulheres", afirma ela. "Ninguém é mãe sozinha."

Vale notar que, a despeito do avanço na busca por nuances na representação dessas mães, não falta quem reconheça estereótipos puídos nesses filmes. Autora de "Cinematernity", que investiga retratos da maternidade em gêneros cinematográficos para além do melodrama, a americana Lucy Fischer afirma que a Leda de "A Filha Perdida" não só repete a mesma caricatura da profissional ambiciosa propagada por Hollywood, como cola nele a pecha da "intelectual", segundo ela um dos retratos femininos menos lisonjeiros do cinema. "Leda é vista de cara como uma mulher não natural", diz.

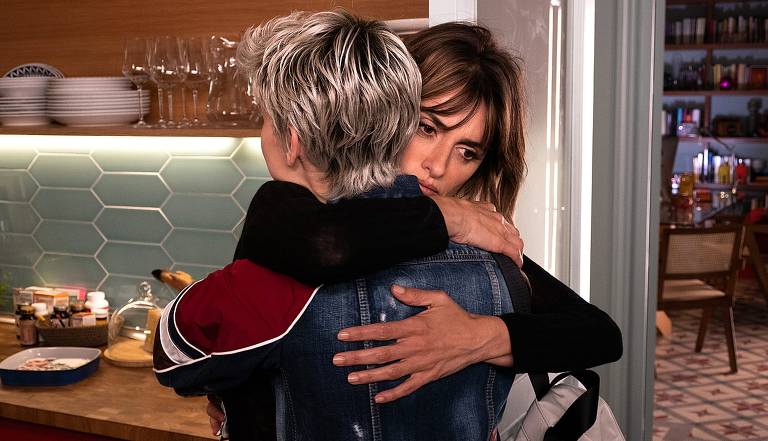

Já a psicanalista Vera Iaconelli, colunista deste jornal e autora de "O Mal-Estar na Maternidade" e "Criar Filhos no Século XXI", critica, entre outros, a personagem de Penélope Cruz em "Mães Paralelas", uma mãe solo que tem um bebê recém-nascido, uma carreira sofisticada —e ainda assim consegue estar linda, cabelos feitos e roupas impecáveis, em todas as cenas. É o que ela chama de "supermãe contemporânea", uma figura que "assombra as mulheres".

"Elas acham que vão conseguir tirar de letra, como se fosse tranquilo, mas nenhuma maternidade é", diz ela. "É a grande fantasia da mulher dos anos 2000, 2010, de que ela vai fazer e acontecer. Agora elas estão no divã, muitas vezes deprimidas, a carreira foi para o espaço, a vida amorosa acabou."

Iaconelli questiona sobretudo a ausência masculina, nessa e em outras narrativas. "A questão do desejo dos pais é invisível. Queremos saber tudo sobre o desejo das mães, mas não temos nenhum interesse em saber as motivações deles. Isso reflete essa hiper-responsabilização da figura da mãe que nem a arte, nem a ciência têm conseguido de fato criticar", diz ela.

"Minha hipótese é que não tem tabu maior do que a maternidade. Não é o sexo, não é se você quer ser menina, menino ou não binário. Isso ainda encaramos, mesmo que com perdas e danos. Mas continuamos a comer bola quando se trata da figura da mãe. Porque ela remete à nossa própria mãe. E como é possível que ela não nos tenha desejado?"

Os tabus não desapareceram magicamente, portanto. Mas, diz Iaconelli, as "perguntas estão esquentando".

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.