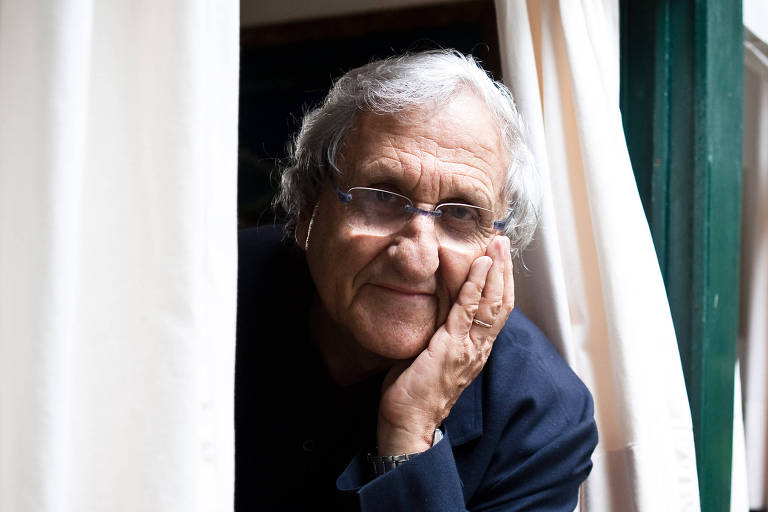

A.B. Yehoshua, morto na última terça-feira, ostentava a curiosa situação de ser narrador de um país mais jovem do que ele. Nascido em 1936, numa Jerusalém ainda sob domínio britânico, Yehoshua pôde testemunhar pessoalmente todo o intrincado e ambíguo processo que é se criar um país.

Essa experiência é algo paradoxal, já que, como propôs Benedict Anderson, um dos ingredientes fundamentais da condição nacional é uma boa dose de esquecimento. Qualquer nação, reflete Anderson em seu Comunidades Imaginadas", depende de um apego puro, possível apenas por meio do encobrimento. Israel, uma nação forjada a partir de uma ideia, é ao mesmo tempo prova e desafio disso.

Ainda assim, Yehoshua parece dizer em seu romance mais recente, "O Túnel", o país não deixa de tentar esquecer muita coisa. O livro começa com o protagonista, Tzvi Luria, engenheiro de estradas aposentado, recebendo um diagnóstico de princípio de demência com o qual ele agora precisa aprender a conviver.

O paralelo corre o risco da obviedade, a demência de Luria e o esquecimento nacional, mas aqui metafórico e cotidiano se entremeiam com talento especial.

Como em trabalhos anteriores, o autor demonstra uma insistência em olhar com microscópio para a verdadeira composição de um país que se propõe uma "pátria judaica".

Para além dos judeus e palestinos, esses romances são povoados de personagens diversos e que desafiam o estereótipo de homogeneização da sociedade israelense –filipinos, chineses, sudaneses, tártaros entram e saem dessas histórias.

Israel —o escritor insiste em dizer nos seus livros, mas também em suas propostas políticas— é um país onde já vivem muitas pessoas, o que falta é se lembrar disso.

Essa preocupação com detalhes e personagens que escorregam invisíveis pela sociedade encontra veículo em uma prosa que é ao mesmo tempo elegante, preciosa e formada pelas palavras mais cotidianas, costurando um ritmo fluido e uma narração que desliza pelos acontecimentos quase como se o tempo deixasse de importar. Ou se tornasse circular, repetitivo, inescapável.

Da mesma forma que joga seu leitor de um dia para o outro sem avisar, Yehoshua transita entre o pessoal e o coletivo, entre a demência atual de Luria e os túneis que ele passou a vida construindo.

Motivado pelo conselho de seu médico a não "desistir da vida", o personagem se voluntaria para ajudar Assael Maimoni, um engenheiro mais jovem, na construção de uma estrada no deserto do Neguev.

Contudo, logo fica claro que não é para a estrada em si que Maimoni quer ajuda, mas para justificar a construção de um túnel que permita a ele evitar a destruição de uma colina onde estão restos arqueológicos e, muito mais importante, uma misteriosa família de palestinos "sem identidade".

Da mesma forma que as expedições de Maimoni e Luria se repetem sem dar resultado nenhum, também a trama do romance circula sem avançar em termos clássicos ou sem que qualquer dos conflitos apresentados se torne um arco narrativo em sentido tradicional.

Yehoshua apresenta seu leitor a entroncamentos como as bifurcações de uma estrada, mas o que ele constrói é uma cartografia, não uma rota, um romance mais preocupado com a investigação de certos temas do que com os conflitos apresentados. Num espaço tão carregado quanto o de Israel, uma estrada nunca é só uma estrada. O que um túnel encobre nunca é insignificante.

Igualmente, nesse território, um documento, ou uma identidade, são sempre mais do que uma burocracia —e sim uma pergunta existencial. A família palestina escondida na colina adotou nomes israelenses e em determinado momento dizem de si mesmos que antes eram palestinos, talvez um dia sejam israelenses.

O que qualquer uma dessas coisas quer dizer, se é que querem dizer alguma coisa, é a pergunta que Yehoshua parece fazer nesse romance. Depois de uma carreira de romances tão políticos quanto íntimos, A.B. Yehoshua deixa o mundo literário com a que parece ser a mais subversiva das questões –o que é, afinal, um israelense?

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.