Resumo O cineasta José Padilha faz um balanço de sua carreira e da indústria audiovisual nos dez anos desde que recebeu o Urso de Ouro por "Tropa de Elite". Ele critica a ausência de uma política estruturada para o setor no Brasil e fala sobre seus novos projetos: uma série sobre a Lava Jato e um filme sobre a questão israelo-palestina.

Há uma década, José Padilha, 50, recebia o Urso de Ouro das mãos de Costa-Gavras, referência de 9 entre 10 diretores que engajam seu cinema em causas políticas. O prêmio máximo do Festival de Berlim foi a coroação de "Tropa de Elite" depois de uma estreia brasileira marcada por pirataria sem precedentes e debate acirrado.

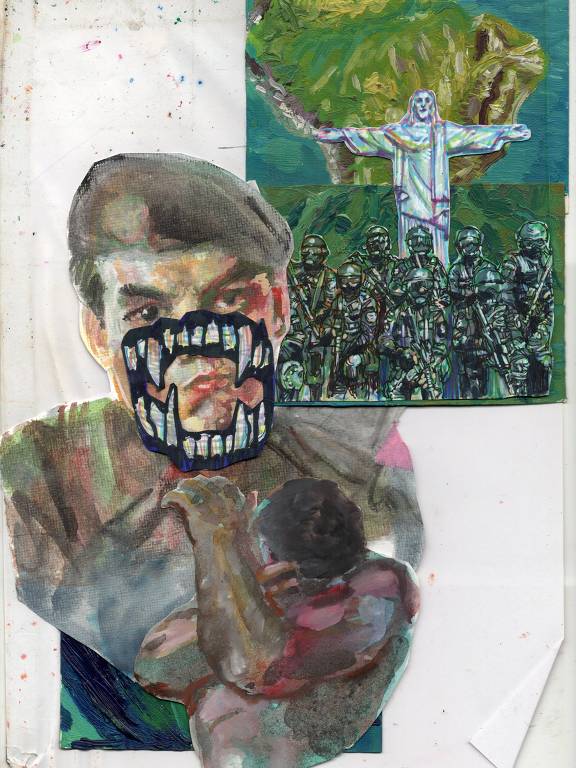

Não era para menos: Padilha punha o holofote na violência de um batalhão policial e centrava sua narrativa na figura —hoje icônica e ainda polêmica— do capitão Nascimento, que combatia o tráfico se valendo de tortura e assassinato.

O cineasta foi acusado de corroborar o comportamento do protagonista, crítica a que reagiu (e reage) com virulência e que respondeu com outro longa, "Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro" (2010), que se tornou recorde de bilheteria.

Realocado desde então em Los Angeles, Padilha se firmou como diretor de superproduções internacionais, com "RoboCop" (2014) e a série "Narcos" (2015-), da Netflix.

Ele agora volta seu olhar novamente para o Brasil com uma série sobre a Operação Lava Jato: "O Mecanismo" (estreia prevista para 23/3), que, segundo o diretor, só poderia ter sido feita como produção (e com dinheiro) internacional.

Neste mês, Padilha também fecha um ciclo, retornando à Berlim que o consagrou dez anos atrás com um novo longa, "7 Dias em Entebbe" (lançamento previsto para maio), que discute o conflito palestino-israelense —sinal de que ele tampouco tem medo de brincar com fogo internacional.

O cineasta falou à Folha por telefone um dia depois do anúncio da seleção de seu filme em Berlim.

Folha - "Tropa de Elite" marcou a indústria cinematográfica brasileira e pautou o debate social. O que ele significou para o cinema nacional?

José Padilha - Se olharmos para as filmografias americana, inglesa e francesa, há inúmeros filmes cujos personagens centrais são policiais. No Brasil, isso simplesmente não existia. O cinema brasileiro sempre se pautou por uma visão de mundo marxista, se opondo (corretamente, é claro) a uma ditadura de direita. E policiais não cabem no estereótipo marxista, não são excluídos da sociedade. Se "Tropa de Elite" inovou, foi por ignorar, por transgredir esta perspectiva.

Assistir a "Tropa de Elite" em 2018 é diferente de ter visto em 2008?

É muito diferente. Quando fiz o filme, minha ideia era fazer o contraponto ao "Ônibus 174", um filme em que conto uma história de um ponto de vista aceitável para o marxismo: a história de um menino de rua —um excluído— narrada do ponto de vista do menino de rua. Ao olhar o processo que o transformou numa pessoa violenta, a gente fez uma análise das instituições que deveriam lidar com esses meninos como problema social e não o fazem.

Com "Tropa", eu quis fazer o contrário: transformei o policial em narrador. E o filme caiu como uma bomba porque não cabia no padrão estético e analítico marxista. O personagem principal era o inimigo do excluído. Isso, no Brasil de 2008, foi um tremendo choque cultural.

Hoje, as pessoas conseguem olhar, pelo menos para o cinema, sem ser sob a ótica da ideologia. Com ela, o cara bota um óculos e vê tudo vermelho, sem notar. Vários óculos já foram retirados da intelectualidade brasileira. Acho que "Tropa" contribuiu [para isso].

Além disso, eu já fiz o "Tropa 2", completei minha trilogia. Se você olhar os três filmes, entende que eu estou falando dos dois lados da mesma moeda. É evidente que eu acho horrível uma estrutura social que gera alguém como o capitão Nascimento, que tortura e mata. E acho horrível uma estrutura social que gera alguém como o Sandro [de "Ônibus"], que também tortura e mata. Aí no "Tropa 2" eu falei: será que não tem algo a ver com o mecanismo?

Na época do lançamento, você foi acusado de ter feito um filme de teor fascista. O distanciamento de uma década mudou essa percepção de parte da crítica e do público?

O público nunca acusou o filme de ser fascista, só parte da crítica. Foi uma acusação bastante primária, diga-se de passagem. Qualquer estudante de ginásio sabe que o fascismo ocorre quando algum grupo político controla um país de forma totalitária, com controle dos meios de comunicação, do processo educacional, da cultura e do processo político. E a repressão trabalha para manter esse controle.

Ora, "Tropa de Elite" mostra uma polícia totalmente descontrolada, esculhambada e corrompida. Uma polícia abandonada pelo Estado, que resulta de bagunça, de truculência, de subdesenvolvimento e de falta de civilidade. Logo, a caracterização não faz sentido algum.

O engraçado é que eu recebi o Urso de Ouro de Costa-Gavras, um dos mais importantes cineastas de esquerda do mundo, autor de filmes clássicos contra as ditaduras latinas, como "Missing" ["Desaparecido - Um Grande Mistério"] e "Z". Será que ele viu outro filme?

Em termos de indústria, o cinema brasileiro evoluiu de lá para cá?

O Brasil, como todos os países que fazem cinema, à exceção da Índia, depende de incentivo fiscal para garantir produção audiovisual contínua. Quando uma atividade, seja qual for, precisa de incentivo estatal, ela flutua com a capacidade econômica do país e a organização do governo.

O Brasil passa por um processo de depuração. Ele acordou para o fato de que a classe política dominante inteira, todos os partidos e líderes políticos —FHC, Lula, Serra, Aécio, sem exceção— fazem parte de um processo de sangria continuada e institucionalizada dos cofres públicos. De dez anos para cá, por nada a ver com cinema, foram afetadas várias áreas econômicas, entre elas o audiovisual.

Isso impediu que o cinema brasileiro atingisse sua total capacidade?

Não. No Brasil, não existe política organizada, estruturada e pensada para o setor audiovisual. É um acochambramento: "Como é que a gente faz uma leizinha aqui para dar um dinheirinho pros artistas?". O incentivo fiscal brasileiro é muito mais um cala-boca para o formador de opinião que faz cinema do que uma política estruturada. E o sistema de fiscalização é muito falho.

Não há processo institucionalizado na alocação de recursos. Muitas vezes você consegue o dinheiro ligando para o político que você apoia. Vide a Odebrecht no "Lula, o Filho do Brasil". É o melhor exemplo. A Odebrecht não tem a ideologia do PT, né? Mas investiu no filme. Por que será?

Quando houver uma política organizada, em que as pessoas entendam por que está sendo privilegiada essa ou aquela região, entendam se o objetivo é alocar recursos para filmes que têm potencial de mercado ou para os que têm menos potencial —qualquer que seja a política, quando os critérios são enunciados de forma clara, a gente pode debatê-los. Não é o caso no Brasil.

Você defende algum modelo?

Eu acho que a produção audiovisual vai sofrer um processo de transformação no Brasil. Vamos falar de audiovisual porque falar em cinema a essa altura do campeonato, com Netflix, Amazon, streaming [vídeos on-line] fazendo filmes de US$ 70 milhões, é quase assumir posição retrógrada.

No Brasil, há um componente de mercado que não funciona à base de incentivo, que são as televisões abertas e a TV a cabo. Essas operações, sobretudo de TV aberta, são verticalizadas. Ou seja, a Rede Globo desenvolve o roteiro, decide qual minissérie ou novela vai fazer, contrata os diretores, os atores, produz, monta e depois exibe. A cadeia produtiva inteira está dentro de uma organização só.

Nos EUA, Warner, Netflix, HBO, CBS, não funcionam assim. Aqui, são os produtores independentes que propõem projetos para as exibidoras e distribuidoras, que escolhem e financiam os de sua preferência. A execução fica na mão do produtor.

Se a Netflix quer fazer séries no Brasil ou na Itália, é mais rápido, porque ela tem uma estrutura executiva organizada para avaliar projetos, operar dentro dessa lógica e contratar produtores locais. Globo, Record e SBT não conseguem fazer isso, porque estão engessadas numa estrutura de produção própria que custa muito dinheiro e que não pode ser expandida ou reduzida rapidamente de acordo com a demanda.

A política audiovisual brasileira tem que considerar estrategicamente o desenvolvimento das tecnologias de audiovisual do mundo e como isso afeta a cadeia produtiva. Mas as pessoas que fazem essa política não sabem nada sobre esses assuntos. Então a política nunca vai ser coerente, porque muda governo, ou então tem briga dentro de um governo. É uma colcha de retalhos.

A primeira coisa a fazer é definir o objetivo da política audiovisual. Eu nunca ouvi de um governante ou de um ministro da Cultura brasileiro um enunciado claro sobre o que sua política audiovisual quer alcançar.

A lógica de incentivo que existe hoje é antieconômica. Nos EUA, o estúdio paga produtoras para ter ideias e desenvolver projetos. Mas no Brasil quem arca com o custo de desenvolvimento é o produtor. Eu escrevi o roteiro do "Tropa de Elite", eu investi nos meus filmes. Se não virassem filmes, aquele custo morreria comigo.

O modelo brasileiro privilegia o distribuidor. Na maioria das vezes, o distribuidor fica esperando os projetos virem a ele, e depois que o produtor já arrumou algum dinheiro e está quase conseguindo fazer o filme, ele diz: "Vou te dar o dinheirinho que falta".

Normalmente é de incentivo fiscal, não vem do bolso dele e não tem risco nenhum. Mas você assina um contrato bilíngue que reflete a realidade americana, em que todo o risco foi do distribuidor. Então o distribuidor brasileiro não correu quase nenhum risco e fica com quase todos os direitos do seu filme. Qual produtor vai gostar desse tipo de trabalho? Só diletante.

Vejo muito a direita falar mal dos incentivos fiscais. É igualmente ignorante. Não sabem como funciona nos outros países. "RoboCop" teve um orçamento de US$ 120 milhões e 30% foi incentivo fiscal dos EUA e do Canadá.

Tem aquele discurso de que os cineastas estão mamando nas tetas do Estado.

O cineasta brasileiro vive o pão que o diabo amassou. Eu já fui cineasta brasileiro. É um inferno.

Você falou "eu já fui um cineasta brasileiro"...

Hoje eu sou um cineasta, mas eu já fui um cineasta que trabalhava exclusivamente no Brasil.

Como as portas de Hollywood se abriram para você, um dos poucos brasileiros que se estabeleceram em Los Angeles?

Tem uma frase muito repetida aqui: "Você é tão bom quanto a última coisa que fez". O cinema americano é muito orientado por resultado. Não sei se é sorte, se atirei no que vi e acertei no que não vi. Primeiro eu fiz o "Ônibus 174" (2002), que ganhou o Emmy, foi para vários festivais e para a shortlist do Oscar [espécie de semifinal].

Já por conta disso, um monte de gente que trabalhava em Los Angeles começou a me procurar. Fiz outros documentários: "Garapa" (2009), que foi para Berlim, e "Segredos da Tribo", que foi para Sundance em 2010. Aí fiz o "Tropa 2", uma das maiores bilheterias do mundo naquele ano, e isso mudou tudo. Os caras olharam e disseram: "Espera aí, esse cara fez documentário que deu certo, longas que deram certo...".

Então me chamaram para fazer o "RoboCop", que ganhou dinheiro —não ganhou muito, mas também não perdeu, então não me atrapalhou. E o "Narcos" foi uma das maiores séries do mundo. Os projetos foram dando certo e as oportunidades foram aumentando.

A questão para mim é: o que eu prefiro? Fazer um filme aqui, onde tem dinheiro e caminho para distribuir, ou ficar no Brasil sofrendo o pão que o diabo amassou para tentar levantar um dinheirinho? Neste ano estou lançando "O Mecanismo". Selton Mello e Carol Abras [atores da série] estão em Los Angeles e vão fazer o marketing no prédio da Netflix. O dinheiro inteiro é da Netflix e a série é 100% sobre o Brasil. Vai ser distribuída no mundo inteiro, legendada em várias línguas. É a série que eu queria fazer sobre o Brasil. Onde arrumei o dinheiro? Em Los Angeles.

Tudo indica que vou fazer mais audiovisual sobre o Brasil nos próximos três, quatro anos do que fiz em toda minha vida. Todos projetos financiados por empresas americanas e exibidos no mundo inteiro, o que nunca conseguiria no Brasil.

Aponta-se hoje o seriado como o formato audiovisual por excelência do nosso tempo. Isso pesou na sua decisão de tratar da Lava Jato em uma série, e não um filme?

Sim, hoje em dia a TV americana talvez tenha até mais qualidade do que o cinema. As séries inovam, correm risco. Se um filme der errado, o estúdio tem prejuízo. A Netflix e a Amazon não ganham dinheiro com a venda de um filme, mas com a assinatura mensal. Se eles fizerem 20 séries e 3 derem certo, mantêm os assinantes. A receita, no curto prazo, não está amarrada à qualidade da série. Só no longo prazo. Então dá para arriscar, experimentar muito mais.

Eu fiz "O Mecanismo" na Netflix dos EUA por vários motivos. Primeiro, se eu fizesse em qualquer canal de TV brasileiro, as pessoas retratadas na série iam me acusar de ter um "bias" [viés], de ser partidário. A mídia do Brasil está inserida na política, como está nos EUA também. A Netflix é estrangeira, não está inserida em política brasileira nenhuma. Então é muito melhor do ponto de vista da isenção.

Segundo: a Lava Jato é uma história que não se conta em duas horas. Você pode fazer um filme sobre um pedacinho da Lava Jato, mas ela em si, é impossível. Então tinha que ser série.

Mas por que você optou por fazer uma ficção baseada na Lava Jato tão a quente, enquanto a operação ainda está se desdobrando?

Estou fazendo a série em temporadas. O que eu estou tratando na primeira temporada já passou. Estou atrás da realidade, mas coladinho nela. Acho que é melhor e gera mais debate. Nunca vou andar na frente da história, certo? E estamos tendo muito cuidado em olhar fatos e documentos.

Existe a espuma, o debate motivado ideologicamente, a disputa de poder. Um cara defende o Temer, o outro, o Aécio, o outro, o Lula. Chamo isso de espuma porque, na verdade, são todos culpados. Todos, 100%. Quando você olha os fatos, esquece a ideologia, não há dúvida de que, desde o primeiro governo democrático, do Sarney até hoje, o processo é o mesmo. O mecanismo funciona desde os primórdios da nossa democracia. Quem se elege pega o bastão da corrupção e estrutura o processo mediante a ocupação de cargos públicos, acordos no Congresso etc.

A eleição de 2018 vai ser a primeira para cargos federais depois que a Lava Jato avançou. Você está animado ou desanimado com ela?

Não estou muito animado com o Brasil, não. Acho que o país está jogando fora uma oportunidade de fazer uma reestruturação da política. Está faltando inteligência, inclusive das pessoas honestas, dos políticos honestos. O país tem forte tradição de formadores de opinião balizados por ideologias predefinidas. Em vez de as pessoas se unirem para desmontar a clara estrutura corrompida da política e do setor público e depois reinstaurar uma nova ordem, elas ficam tentando defender o seu político corrupto.

Qual minha crítica à classe formadora de opinião do Brasil, da qual eu faço parte? A maioria dessas pessoas tem opinião formada sobre tudo. Sabem tudo. Eu não sei nada.

Por que eu acho que tenho algo a dizer? Porque não tenho ideologia nenhuma. Filosoficamente, sou um socrático. Sou radicalmente consciente da minha ignorância. Mas sei olhar o que está acontecendo e, limitadamente, dizer: "Me parece que tem um mecanismo exploratório estruturado na política brasileira", "Me parece que o mais importante no Brasil é acabar com esse processo em vez de ficar dizendo se eu quero eleger o marxista bandido ou o friedmaniano bandido". O mercado, por exemplo, quer eleger o Henrique Meirelles. Dá uma lida no currículo dele...

Os grandes partidos têm o controle político do Brasil. Como eles têm o número de representantes no Congresso que lhes dá tempo de TV, é muito difícil que alguém de fora do mecanismo se eleja. Então os partidos têm que ser desmontados. Se a lei fosse seguida à risca, PT, PSDB e PMDB estariam quebrados. Só que no STF estão os amigos.

A série vai estrear bem no meio dessa polarização. Muita gente vai assistir só para concluir se ela é coxinha ou petralha. Teme que ela seja apropriada por um dos lados?

Eu não posso impedir que as pessoas se apropriem do que eu falo. Seria louco de tentar controlar o que as pessoas pensam sobre uma série de televisão que eu fiz. O que posso fazer é produzir e dirigir com base nos meus valores, de maneira honesta e correta. As pessoas são livres para debater e emitir opinião.

Eu não vou jamais cercear a liberdade das pessoas de discordarem de mim, de me xingarem, de me chamarem disso ou daquilo. Podem falar com razão ou sem razão. Eu vou responder na medida da minha paciência [risos]. Sempre vou brigar para fazer o tema que me interessa, independentemente de ter ou não patrulha ideológica. Acabei de fazer um filme ["7 Dias em Entebbe"] sobre o conflito entre palestinos e israelenses. É o assunto mais boicotado do mundo.

Como esse novo filme se encaixa na sua obra?

Ele conta a história verídica de um sequestro sob o ponto de vista de dois sequestradores alemães e dois políticos israelenses [em 1976, um voo que ia de Tel-Aviv a Paris foi forçado a pousar na Uganda; os passageiros judeus foram tornados reféns para exigir a libertação de presos, em sua maioria palestinos].

É um caso específico, limítrofe, entendido no mundo como a operação especial mais incrível da história. Tropas de Israel foram até a Uganda, oito horas de avião, para libertar cento e tantos reféns e trazê-los de volta para casa. É quase impossível fazer isso.

O filme discute esse evento, mas não a parte militar. Olhamos para a parte política e a lógica dos sequestradores. A ideia é mostrar a complexidade do processo decisório dentro do governo de Israel na ocasião, com Yitzhak Rabin mais propenso a negociar e Shimon Peres não querendo negociar de jeito nenhum. Essa dicotomia entre "vamos negociar" e "não vamos negociar" é a variável mais importante para a solução do problema palestino.

No mundo inteiro, o político opera com duas lógicas: precisa debater os fatos objetivamente, pensar o que deve ser feito ou não com base em questões econômicas e éticas, por exemplo, mas também tem a lógica da política interna, que diz o que ele pode fazer de acordo com sua base eleitoral. Essas lógicas podem ser incompatíveis.

O mesmo se aplica à questão de Israel e Palestina. Para se eleger em Israel, [o político] tem que ter uma série de posições, e isso contamina [as decisões] com relação a diferentes assuntos, inclusive a crise com a Palestina. E o mesmo é válido para o lado palestino. Isso restringe a capacidade de ambos de negociar. O filme é sobre isso.

Walter Porto, 25, é repórter da "Ilustríssima".

Thiago Martins de Melo, 36, é artista visual.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.