[SOBRE O TEXTO] O trecho nesta página é o primeiro capítulo do livro "A Biblioteca Elementar", que a editora Record lança em agosto. A obra, ambientada no século 18, é o último dos cinco romances da série "Compêndio Mítico do Rio de Janeiro" e se desenvolve a partir de um crime ocorrido na rua da Carioca, centro do Rio.

Começo pela testemunha: mulher, relativamente branca, perto dos seus trinta anos. Posso afiançar que é bela, como a concebo hoje; e que tem uma audácia extraordinária, como se constatará.

Não comete o crime de andar sozinha à noite —porque tal comportamento tinha deixado de ser ilegal, para as mulheres, desde quando foi bispo frei Francisco de São Jerônimo. No instante em que a surpreendemos, metida num burel surrado e cinzento dos franciscanos, caminha por entre as covas rasas do cemitério de pretos, que ficava dentro dos limites do convento de Santo Antônio, propriedade daquela ordem, no Largo da Carioca.

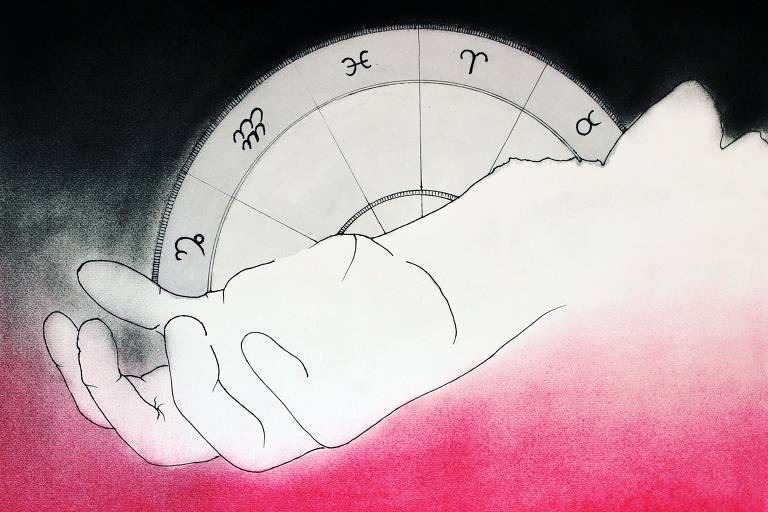

É uma noite quente da primavera tropical: sexta-feira, 13 de novembro de 1733. O céu está praticamente sem nuvens; e a Lua, em Aquário, na casa da Morte, declina sobre o horizonte equívoco do Rio de Janeiro. Além dela, apenas Saturno é visível, muito alto, no ponto do meio-dia.

É sob tal configuração que vem andando a mulher, no seu disfarce de frade, sobre as sepulturas anônimas. Sai, então, do cemitério, apertando contra o seio um saco de estopa; mas, em vez de tomar a ladeira estreita que leva ao convento, prefere contornar a base do morro, por onde corre uma cerca de estacas, até alcançar uma brecha, meio oculta no capim, já na banda da Rua do Egito.

Aquela área da cidade, naquele tempo, era relativamente pouco habitada. Ficava, na verdade, num território interdito, vedado a edificações, por estar fora do traçado da muralha que mandaram levantar depois da última invasão francesa, em 1711.

A muralha, no entanto, não chegou a ser concluída, porque muitos homens bons, e até governadores, tinham ficado contra ela, desafiando e sabotando as ordens régias. Assim, a cidade foi se expandindo, devagar, para além desse limite.

Dominavam as casas simples, quase sempre térreas, feitas por gente nem pobre nem rica. Muitos desses prédios empregaram pedras da própria muralha, retiradas de trechos onde ela ruía ou era depredada. Algumas construções eram irregulares; outras, clandestinas. Muitas abrigavam atividades proibidas e mesmo criminosas.

Com a inauguração de um chafariz, em 1723, no largo que viria a ser o da Carioca, a Rua do Egito, que muito interessa à nossa trama, e que desembocava justamente nesse largo, passou a ser preferida pelos novos moradores —tanto que contava (no ano em que a história começa) com umas vinte e poucas casas, todas de frente para o morro, enfileiradas num único lado da rua, à direita de quem subia da praia.

Assim, com tais considerações, podemos voltar à mulher; e ao que ela pôde ver.

Agachada, põe a cabeça fora da abertura da cerca, para escrutinar o entorno. Além do lampião do convento, iluminado a azeite de peixe, apenas um oratório, dedicado a São Jorge, dá alguma claridade à rua. Daquela posição, à esquerda, pode observar a fachada das casas, que vão até o fim do logradouro, onde principia o rossio da cidade, pasto de vacas, cavalos e mulas. À direita, consegue vislumbrar mais algumas fachadas; o oratório; a esquina onde começa a Rua da Vala; a ponte sobre a vala que dá o nome à rua; e um pedaço do largo, de onde parte a Rua dos Três Cegos, já fora do seu campo de visão.

Quando faz o movimento para ficar de pé, uma porta se abre, de súbito, quase em frente a ela; e vozes masculinas vêm se misturar aos demais ruídos da noite. Não riem, não cantam, não parecem bêbados. Logo (conclui a mulher), é bem provável que estejam armados; que talvez formem um desses bandos de assassinos que, no Rio de Janeiro, andam matando por qualquer meia pataca.

A mulher (que recua instantaneamente) não sabe dizer quem são, nem exatamente quantos são. Mas sabe de onde vêm, porque conhece a casa; porque também mora ali, naquela rua.

O grupo, então, se dispersa: e a mulher intui, pela batida dos tacões, que só um deles caminha na direção do rossio, enquanto os demais (estima três) tomam o sentido oposto. Despedidas, rangido de dobradiças e ferrolhos, eco de passos que cruzam a ponte; e o ruído interminável de cães, grilos e sapos.

Ela ainda espera, alguns minutos, para ter certeza de que ninguém mais irá sair da casa que conhece; e deixa, então, cautelosamente, o esconderijo: é quando percebe, à direita, um vulto, que atravessa a ponte a caminho da Rua do Egito.

De pé, já não tem como se abaixar e retornar para detrás das estacas. Qualquer movimento brusco (raciocina) iria agitar o mato e acabar por denunciá-la. Fica, assim, completamente imóvel e ereta, como se fizesse parte da cerca.

E eis, enfim, o que ela vê: um homem para diante de outra casa e dá quatro batidas leves na porta. Veste trajes finos: casaca de duas caudas, calções estufados, meião de seda até os joelhos, sapatos de fivela metálica e chapéu de três bicos. Sem demora, e sem muita surpresa, surge diante dele uma figura masculina, que ela identifica e teme, envergando capa à espanhola e botas de cano longo, dobrado à altura da canela.

O da casaca, então, puxa algo que parece ser um pedaço de papel; e ambos caminham na direção do oratório. Sob a chama do azeite, ela julga reconhecer o rosto do visitante. E, por ter reconhecido o rosto, deduz a natureza do papel. Todavia, por ter deduzido a natureza do papel, julga conhecer o seu teor. E, por conhecer o teor, não consegue imaginar um motivo razoável para que este fosse revelado ao homem da capa.

O da casaca, então, leva o texto em direção à chama, para permitir que o outro leia. Apesar do tom baixo das vozes, percebe-se que começam a discutir. A mulher, embora não consiga decifrar as frases, dada a distância que a separa deles, não compreende as razões daquela discórdia. Mas ocorre algo que ela não espera: o da casaca, de repente, saca uma pistola.

O outro, porém, reage rápido, dando um bote na direção da arma. Há uma luta breve; e, quando soa a detonação, quem tomba é o dono da pistola, o homem da casaca.

Nesse ponto, eu teria preferido narrar a fuga espetacular do assassino, que atravessa a ponte sobre a vala com a capa aberta, esvoaçante, até desaparecer na penumbra, lembrando velhos facínoras dos romances de aventura.

Mas a casa dele está ali, a poucas braças; e o que ele faz é apenas voltar, com pressa, depois de largar a pistola e apanhar o papel que havia ficado entre os dedos do defunto.

A mulher, então, aproveita a última oportunidade de abandonar o refúgio e se abrigar também em casa, antes de ser descoberta naquele hábito de frade —pois os quadrilheiros e outros moradores talvez não tardassem a acudir.

Mal termina de fechar a porta, procura esconder o saco entre os baús, antes que as outras moradoras levantem e venham até a frente, atraídas pelo barulho que virá da rua.

Disse ter começado pela testemunha. Mas é bom deixar claro que ela, testemunha, não fará denúncia: por temer o assassino; por ter com ele laços de sangue; por ter ela própria acabado de cometer um crime, talvez punível com a morte; e, principalmente, porque, para ela, não se tratava de verdadeiro homicídio: mas de um mero caso de legítima defesa.

Sobre esse último tópico, me inclino seriamente a concordar com ela (por isso relutei em abrir o romance com essa cena). Pensavam desse mesmo modo os que reviram e comentaram meus originais. Também imagino que os leitores tenham agora a mesma opinião.

Infelizmente, contudo, a opinião da maioria é quase sempre a pior.

Alberto Mussa é escritor e criador da série de cinco romances "Compêndio Mítico do Rio de Janeiro" .

Paola Ribeiro é artista multilinguagem, arte-educadora e oficineira.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.