[RESUMO] Poucos dias antes de morrer, Otavio Frias Filho conversou com o ex-jornalista da Folha e atual diretor de Redação da revista piauí sobre o plano de escrever um livro a respeito do pai (e de si mesmo). Ele rememora passagens da juventude, os tempos de ditadura militar, suas relações com o teatro e momentos de sua trajetória na Folha antes e depois de se tornar diretor de Redação do jornal.

Quando eu cheguei ao Hospital Sírio-Libanês, na tarde de 16 de agosto, quinta-feira, sabia apenas que o quadro de saúde de Otavio Frias Filho havia se agravado. Sua mulher, a editora Fernanda Diamant, tinha me dito dois dias antes que ele estava internado desde a sexta anterior, sem data para ter alta.

Acertamos que eu, que moro no Rio, iria a São Paulo para vê-lo no fim de semana. Quem sabe, ela sugeriu, começássemos a gravar os depoimentos que Otavio e eu havíamos combinado, mas que vínhamos adiando, cada um com suas desculpas, os dois no fundo sem saber lidar muito bem com aquele compromisso que nos colocaria diante da morte dele.

Até chegar ao Sírio naquela tarde eu não sabia que restavam a Otavio apenas alguns dias, com muita sorte uma ou duas semanas de vida. Tomei pé daquele prognóstico terrível ainda no saguão do hospital, no restaurante em que me encontrei com Fernanda e com o empresário e tradutor teatral Marcos Renaux, o amigo mais próximo dele.

As coisas se precipitaram. Otavio morreria nas primeiras horas da terça-feira, dia 21.

Foram dias tensos e muito tristes. Os irmãos, Maria Helena, Maria Cristina e Luiz, o acompanharam praticamente o tempo todo. Ele recebeu a visita de sobrinhos e de alguns amigos. As filhas, Miranda, de oito anos, e Emilia, de um ano, estiveram no hospital algumas vezes.

Em sua última semana de vida, ele encontrou energia para ditar a Fernanda, da cama do hospital, alguns contos infantis. Eram histórias que Otavio costumava contar à filha mais velha e aos filhos de alguns amigos, durante as festas de final de ano que passavam em Carneiros, praia de Pernambuco.

De quinta a domingo, eu estive com ele todos os dias. Acabamos gravando em circunstâncias precárias duas entrevistas —uma na sexta e outra no sábado à tarde. A primeira durou uma hora e a segunda, pouco menos de 50 minutos. Ficamos a sós nas duas ocasiões, interrompidos apenas pelo entra-e-sai de enfermeiros e auxiliares que cumpriam sua rotina profissional.

Otavio já estava então debilitado, mas não sentia dores. Embora sua voz estivesse fraca, a cabeça seguia plena. A serenidade que mostrava naquelas condições era desconcertante. Ele tinha bem estruturado o plano do livro que pretendia escrever —um misto de relato autobiográfico e de biografia de seu pai, o empresário Octavio Frias de Oliveira (1912-2007). Provavelmente se chamaria “Autobiografia do Meu Pai”. Foi pelo livro que começamos a conversar.

Em mais de uma ocasião ele falou a amigos que seu livro iria chocar algumas pessoas. Não que esse fosse seu objetivo (é claro que não é disso que se trata). Ele tinha desdém pelo que se entende por prestígio social e uma disposição real para a franqueza, que a doença só acentuou. “Farsante”, “hipócrita” e “canastrão” eram palavras que ele gostava de usar, muitas vezes com bom humor, quando flagrava alguém —de preferência um poderoso— desempenhando seu papel no teatro das aparências.

Considerava que havia sido tímido em algumas passagens de “Queda Livre”, seu livro de “ensaios de risco”, como ele o chamou, em que se submeteu a experiências e situações que envolviam estresse físico e psicológico ou exposição pessoal. Parecia se arrepender de certas omissões daquele livro, e estava disposto a enfrentá-las no novo projeto.

Não me parece uma coincidência que um dos últimos textos escritos por Otavio tenha sido justamente sobre “Os Fatos - A Autobiografia de um Romancista”, de Philip Roth. Na resenha que publicou na revista Quatro Cinco Um, ele sustenta que o melhor do livro está nas últimas 30 páginas, na carta que Nathan Zuckerman —o alter ego de Roth que protagoniza alguns de seus romances— dirige ao autor, na qual desanca o seu bom-mocismo e o aconselha a não publicar a autobiografia.

Otavio cita uma passagem crucial da carta de Zuckerman a seu criador: “O que alguém escolhe revelar na ficção é determinado por um motivo fundamentalmente estético; julgamos o autor de um romance pela qualidade que demonstra ao contar uma história. Mas julgamos moralmente o autor de uma autobiografia, cuja motivação é sobretudo ética e não estética”.

Há a exigência da franqueza e há as consequências dessa mesma franqueza, para si e para os outros —esse imperativo ético e esse dilema estavam no centro das preocupações de Otavio. “Aqui você tentou fazer passar por franqueza o que mais me parece uma dança dos sete véus”, diz Zuckerman a Roth. Eu posso vê-lo sorrir com satisfação diante dessa passagem.

Em 6 de junho, Fernanda organizou uma pequena festa para comemorar o aniversário de 61 anos de Otavio, completados no dia 7. Entre familiares e amigos havia cerca de 30 pessoas reunidas. Foi uma noite alegre. Até uma pista de dança foi improvisada na sala a certa altura, com a adesão do aniversariante.

No meio da reunião, ele me puxou de lado. Disse em tom sério que precisava me falar algumas coisas. Fomos para a varanda do apartamento, e ele me explicou: havia abandonado alguns projetos, como os ensaios que queria escrever sobre Sérgio Buarque de Holanda, Ariano Suassuna e Plínio Marcos. Também deixara de lado a ideia antiga de fazer uma espécie de segundo volume do “Queda Livre”, voltado ao universo dos fenômenos paranormais. João de Deus era um dos personagens sobre os quais tinha vontade de escrever.

Disse que toda sua energia intelectual seria dedicada ao livro sobre o pai (e sobre si mesmo). Desde que o câncer havia sido diagnosticado, em setembro de 2017, já tínhamos conversado diversas vezes, por escrito e pessoalmente. A doença e o que havia mudado em sua vida faziam frequentemente parte das conversas. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu senti que havia urgência em sua voz.

Talvez porque tenha percebido sua aflição, eu falei, de improviso, que tinha vontade de escrever um texto mais longo a seu respeito, quem sabe um perfil para a revista piauí. Era uma ideia que tinha me ocorrido já há algum tempo, mas que eu vinha reprimindo. Incomodava-me neste caso (e até hoje me incomoda) o elemento oportunista que é intrínseco ao jornalismo. Mas, ali, naquele momento, eu sugeri que a gente gravasse algumas conversas. Fiquei com a sensação de que ele queria ouvir aquilo —ou, pelo menos, que havia gostado da ideia. Logo outras pessoas se aproximaram e a conversa se dissipou.

Antes disso, Otavio ainda me revelou que o jornalista Marcos Augusto Gonçalves, com longa trajetória na Folha, havia lhe proposto no início de 2017 um livro-entrevista. Que a ideia seria fazer um bate-papo organizado em torno das mudanças na imprensa e na política nas últimas décadas, e que ele, em princípio, havia aceitado, mas que nada havia sido gravado e que as coisas haviam mudado depois do diagnóstico da doença.

No dia seguinte à festa trocamos algumas mensagens. Numa delas eu escrevi: “Essa doença é esquisita, porque ontem você parecia melhor do que nós todos, seus amigos, juntos.” Não era jogo de cena. Até aquela data a disposição física de Otavio, mesmo após algumas rodadas de quimioterapia, era espantosa.

Na noite de 6 de julho, sexta-feira, um mês depois da festa de aniversário, finalmente enviei a ele um longo email, propondo um roteiro de conversa. Minha intenção era encontrá-lo em agosto nos Estados Unidos, onde ele já estava para iniciar um tratamento experimental. Pedi na mensagem que ele fosse, mais do que nunca, totalmente sincero. A resposta chegou quatro dias depois, em 10 de julho:

“Caro Fernando,

Gosto muito da ideia.

Não se preocupe, quem está na minha situação fica totalmente sincero.

Vejo dois problemas.

O primeiro é que sinto que meu tempo está encurtando. Tenho tido dores (não tinha quando ainda no Brasil), controladas mais ou menos com analgésicos.

Devo entrar num tratamento experimental semana que vem, por pelo menos dois meses. Se estiver funcionando, fico mais dois ou três meses.

Se não, volto ao Brasil para retomar tratamento convencional, que tem feito menos efeito agora no meu caso.

Afastei, então, como te disse, os outros projetos. Vou me concentrar no ‘Livro do Meu Pai’.

Muitos pontos em comum com o projeto que você apresentou.

Tenho dúvidas sobre dispersar esforços agora. Se o tratamento funcionar, a coisa muda de figura, ganharei mais tempo.

De toda forma, se seu projeto se resolver com diálogos gravados entre nós, tudo fica mais fácil. Podemos falar logo mais, amanhã ou depois, por telefone.

Hoje não estou num dia bom, fisicamente falando.

Grande abraço, Otavio”

O tratamento nos Estados Unidos foi frustrado antes de começar. Seu caso não atendia aos requisitos do protocolo médico. Otavio voltou ao Brasil dias depois, de certa forma aliviado, e iniciou uma terapia semelhante à que faria no exterior.

Antes de ser internado pela última vez, pude encontrá-lo em seu apartamento, em São Paulo, na noite de 4 de agosto, sábado. Além de mim, estavam Marcos Renaux, sua mulher, a juíza Claudia Calbucci Renaux, e a documentarista e apresentadora Marina Person. Fernanda havia preparado uma raclete e pediu que chegássemos pontualmente às 20h porque teríamos que nos dispersar por volta das 23h —“a pilha do moço anda curta”, disse.

Percebi ao chegar que sua saúde havia, de fato, piorado. Ele estava mais quieto e abatido. Mas foi se animando de maneira surpreendente ao longo da noite. Quando nos levantamos para ir embora, perto do horário combinado, ele disse para ficarmos mais um pouco, queria conversar. A prosa se estendeu em volta da mesa até quase três da madrugada.

Marcamos para dali a 15 dias o início das nossas gravações. Não foi como havíamos imaginado.

Podemos começar pelo livro. Esse livro vai se chamar “O Livro do Meu Pai” ou “Autobiografia do Meu Pai”. Não decidi ainda.

Mas como eu não vou ter tempo pra escrevê-lo, pelo menos escrevê-lo inteiro, então eu ia começar pelo primeiro capítulo, que se chamaria, justamente, “Urgência”.

Seria um relato em termos bem confessionais do diagnóstico que eu tive, da doença. Eu ia fazer uma brincadeira com os médicos. Um deles é esse que eu chamo de Bento Carneiro, o Dr. House brasileiro, que é o tal médico que a meu ver dormiu no ponto. E o outro seria o médico tchekhoviano, amigo do meu pai lá de São José [dos Campos], que me mandou fazer tomografia. Falou: “Vai hoje. Vai hoje, vai fazer tomografia”. E aí eu fui e, de fato...

Esse que você chama de Dr. House brasileiro, o gastro que era seu clínico, não percebeu a doença? Não percebeu. Dormiu no ponto. Eu recapitularia, nesse capítulo, a minha relação com o cigarro. Porque no meu caso, provavelmente, a causa foi o cigarro. E recapitularia a questão da paternidade. A própria decisão de parar de fumar.

Que está ligada à paternidade, de alguma maneira, não? Também. Esse livro sobre o meu pai, que eu passei anos, quase que a vida inteira, me preparando pra um dia escrever, no fundo é uma espécie de autobiografia minha por meio do meu pai, ou através de um relato da vida do meu pai. E, de repente, surgiu a urgência de eu fazer isso.

“Urgência” seria o primeiro capítulo. Seria uma coisa bem pessoal. Tentaria contar a coisa da doença, sobre o câncer de pâncreas, com algum senso de humor, como uma espécie de capítulo do meu livro “Queda Livre”. E, se eu conseguir tempo, se eu tiver tempo, se não me faltar engenho e arte, eu faria o segundo capítulo, que eu queria até chamar de “Os Fatos”.

E sobre o que seria? Seria uma paródia da autobiografia do Philip Roth [“Os Fatos: A Autobiografia de um Romancista”], sobre a qual eu até escrevi uma resenha pra revista Quatro Cinco Um. A resenha é, de certa maneira, um preâmbulo desse capítulo “Os Fatos”. Também precisaria reler tudo o que eu tenho sobre o meu pai. Eu gravei depoimentos da família e tenho o depoimento que ele próprio prestou pra um grupo de jornalistas: Clóvis Rossi, Leão Serva, Boris Casoy, Gilberto Dimenstein e eu mesmo, em 86 ou 87.

Os depoimentos foram colhidos em São José dos Campos, não? Sim, foram dois fins de semana em São José. Isso está gravado e guardado no Banco de Dados da Folha. Engel Paschoal usou muito esse depoimento do meu pai pra estruturar o livro dele [“A Trajetória de Octavio Frias de Oliveira”, lançado em 2006].

É um livro até informativo, mas não é um livro expressivo. Tem uns errinhos aqui e ali. Então, esse capítulo seria uma reconstituição dos principais lances da vida do meu pai. Mas já num registro também mais confessional. Eu vou falar da Folha ou da Granja Itambi, todas essas coisas, mas como um pano de fundo para um tipo de personalidade e um tipo de relacionamento, que eu desenvolvi com ele.

E quais seriam os capítulos seguintes? O terceiro capítulo eu queria chamar de “Capitalismo”. Seria o retrato do meu pai como capitalista e como isso moldou muito a minha visão de mundo: os ditados que o meu pai vivia repetindo, baseados na literatura comercial americana. As atitudes dele, a paixão que ele tinha por economia, por economizar, por parcimônia. Uma curiosidade prática que ele tinha, de sempre querer saber como as coisas funcionavam. Estava sempre interessado no aspecto prático. Era um entrevistador nato, mas sempre voltado para coisas práticas.

O eixo do capítulo seria uma viagem que eu fiz para a Disneylândia, na Califórnia, quando eu tinha oito anos. Seria um contraste entre o mundo mágico, falso, do capitalismo, e o mundo verdadeiro dos bastidores da Disneylândia, onde tudo é uma porcaria.

Você tem lembranças dessa viagem? Muitas lembranças. Foi a primeira viagem que eu fiz aos Estados Unidos. Me impressionou muito, muito. E me angustiou terrivelmente ver os Estados Unidos como uma coisa tão desenvolvida, tão... O contraste entre os Estados Unidos e o Brasil, na época, era maior do que é hoje.

Por mais que as coisas tenham piorado aqui, num certo aspecto, e por mais que tenham também piorado nos Estados Unidos, em outro aspecto, aquilo parecia uma sociedade perfeita. E eu fui empurrado para um certo nacionalismo e, mais tarde, para o socialismo, por uma reação psicológica contra aquilo. Eu não conseguia me sentir à vontade dentro daquele mundo.

Mas seria muito mais interessante isso ser contado por escrito do que ser falado assim, precariamente. Eu estou com a voz do Marlon Brando fazendo “O Poderoso Chefão”.

Você está bem. Vamos falando com calma. Mas como, provavelmente, nada disso vai acontecer, estou te dando só um bastidor do que o livro seria. Depois, teria outro capítulo, que eu chamaria de “Ditadura”, e que seria o período correspondente à minha infância. Não seria sobre a ditadura brasileira, ela seria um pano de fundo. Falaria muito da minha relação com o meu pai na infância.

O quinto capítulo se chamaria “Democracia”. E corresponderia, mais ou menos, à minha fase de juventude, do movimento estudantil, da entrada na Folha, da mudança do papel da Folha. Pegaria também coisas como o Plano Cruzado, o período Collor, a ligação do meu pai com o Fernando Henrique Cardoso. Tinha muitos personagens que eu queria desenvolver, como o Severo Gomes, o Cláudio Abramo e outros. O sexto e último capítulo seria sobre o que vai acontecer daqui para os próximos meses, que eu não sei o que é.

Essa seria a estrutura do livro, em seis capítulos, com esse nome: ou “Autobiografia do Meu Pai”, ou “O Livro do Meu Pai”. Provavelmente eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo de fazer. Uma pena, porque eu queria muito fazê-lo. Há muitos anos eu venho pensando e preparando, guardando papéis. Acho que eu te contei que tenho um manancial grande, que são as minhas agendas. Guardo todas desde 1974.

Não vai ter nenhuma revelação ali, mas dá para fazer correlações de datas, de períodos, como: “Ah, aquele jantar foi nesse dia”, “Ah, o tal lance e não sei o quê do Lourenço Diaféria foi nesse dia” [Diaféria foi autor da crônica “Herói. Morto. Nós”, publicada pela Folha em 1977, que causou reações da ditadura e ameaça de fechamento do jornal], “Ah, a tal crise com não sei quem foi nesse dia”, “Quando o meu pai se separou dos negócios do Caldeira [Carlos Caldeira Filho, empresário que foi sócio de Octavio Frias de Oliveira] então foi nesse dia”... Sabe? Eu tenho uma base factual para me lembrar de muita coisa. Pra avivar muitas memórias.

Existe também o livro infantil... Pretendo logo acabar o livro das crianças, que eu acho legal fazer. Vou dedicar pra Miranda e pra Emilia. É um livro que vai ter um aspecto lúdico, mas também acho que pode até vender bem. Há muita falta de livro de história contável pra crianças.

Como se chamaria esse livro? Talvez “Sete Histórias que Fazem Pensar”. São histórias que eu contava muito para as crianças no Réveillon em Carneiros [praia em Pernambuco]. A gente passou uns quatro réveillons lá. Tinha muitas crianças, filhos das pessoas que dividiam um casarão grande. Eu fazia uma versão muito pessoal de algumas histórias.

A vida do Sidarta Gautama, que é o primeiro buda, seria a primeira. A segunda seria a parábola do filho pródigo, do Novo Testamento. A terceira, a história do Guilherme Tell. A quarta, a de Romeu e Julieta. A quinta, “A Vida É Sonho”, do Calderón de la Barca. A sexta seria uma versão de “O Capote”, do Gógol. E a sétima, a história do navio Titanic.

Acho legal que a última seja uma história real, do mundo moderno, sabe? Do mundo da não ficção. E em verdade, pra não ficar uma coisa muito lúgubre, eu nem queria contar a história do Titanic. Queria contar a do Carpathia.

Não sei se você conhece essa história. Quando o Titanic estava afundando, emitiu sinais de S.O.S. Tinha um navio a 1 km de distância do Titanic, mas os caras não se deram conta do que estava acontecendo. Eram uns trapalhões, não perceberam. Quando viram aquelas luzes de sinalização, acharam que fossem fogos que o Titanic estava soltando. E já era um pedido de socorro.

E, em comparação, a quase 100 km de distância, o capitão do Carpathia logo interpretou certo os sinais e foi a todo vapor em direção ao Titanic, mesmo correndo o risco de seu navio bater em um iceberg. Era sabido que aquela região estava infestada de icebergs. Então, será mais a história do Carpathia, que conseguiu salvar praticamente metade dos passageiros e da tripulação do Titanic. Esse capitão desconhecido foi o verdadeiro herói da tragédia.

Essas seriam as sete histórias. Talvez eu ainda reduza um pouquinho, tire uma ou outra, mas a estrutura é essa. Esse livro eu consigo fazer. Acho que em questão de alguns dias eu termino. Além disso, eu teria também um livro de ensaios, que está pronto, já pode ser publicado.

Fala um pouco dele. A ideia é reunir textos que foram publicados como prefácios, como o que escrevi sobre o Arthur Miller, ou posfácios, como aquele que fiz para “O Jornalista e o Assassino”, da Janet Malcolm, mais alguns textos que estava guardando para um livro que eu imaginava chamar de “Seleção Nacional”, como uma espécie de contraponto ao “Seleção Natural”, que publiquei.

Nesse livro entrariam as três resenhas que fiz para a biografia do Getúlio [Vargas], do Lira Neto, o ensaio que escrevi sobre o [Carlos] Lacerda, que saiu na piauí. Vai ter também um cantinho da ficção científica, com quatro ou cinco textos, sempre com uma implicação mais filosófica, que saíram na Folha.

E também as resenhas que publiquei na Quatro Cinco Um. Uma sobre a cultura russa, daquele historiador [Orlando] Figes, outra sobre Otto Lara Resende e essa sobre o Philip Roth, que saiu agora. Devo incluir também grande parte das colunas que fiz para a Ilustríssima. Então deve ficar um livro de ensaios mais longos e, na sequência final, de ensaios mais curtos. Acho que é uma espécie de miscelânea assim.

Uma coisa interessante desse livrinho é que quase sempre aborda um personagem ou uma situação histórica sob o ponto de vista de um livro. Eu pensei nele muito como um livro baseado em resenhas, imitando o livro do Edmund Wilson, “Patriotic Gore”, sangria patriótica, um livrão, que eu li há alguns anos, sobre a Guerra Civil americana. Ele é todo baseado em resenhas que o Edmund Wilson fez.

Resenhas de livros a respeito do período? É. Eu até fiquei com a tentação de chamar esse livro que eu faria de “O Livro dos Livros”. Talvez chame assim.

Você me falou muitas vezes que pretendia escrever um ensaio sobre Sérgio Buarque de Holanda, especificamente sobre o último capítulo do “Raízes do Brasil”, que se chama “Nossa Revolução”. Você acha que ali tem uma ideia pouco discutida sobre a... Sobre a lentidão brasileira, né?

Sim, a ideia de avanços incrementais, de uma revolução burguesa vagarosa. Sim. As pessoas não gostam do capítulo.

E você me disse que considera este um capítulo mal-ajambrado, sob o aspecto formal. Exato, exato. Nunca vi ninguém chamar atenção pra essa coisa do incrementalismo do processo brasileiro. Mas está lá, muito nítida, essa ideia de revolução burguesa lenta. Em câmera lenta, digamos. Eu lamento não ter feito esse ensaio sobre Sérgio Buarque.

E também outro sobre Ariano Suassuna, que acho que seria um ensaio promissor. É uma vertente da cultura popular brasileira que não deu em nada, porque não tem o elemento negro. Ela é popular, mas é branca. Porque a coisa toda do movimento armorial e daquelas teorias do Suassuna formam um veio popular, mas fica meio estéril.

Falta ao Suassuna esse elemento praiano, afrobrasileiro. É um caminho que deu errado, que murchou. É interessante ver por contraposição o que deu certo e o que podia ter dado certo, mas não deu. Porque faltava esse lado racial mesmo. Ele tem uma concepção do popular e do nacional muito forte, muito enraizada, mas branca.

Pega uma aguinha dessa pra mim? Água com gás, dessa gelada.

Sim. Agora, eu acho que você... Se você for escrever algo realmente a meu respeito, vai acabar sendo uma coisa assim meio póstuma mesmo, sabe? Você não devia ter pressa, acho. O que a gente podia conversar é se você tem algumas dúvidas específicas. Isso eu posso começar a responder hoje.

Talvez a gente pudesse voltar um pouco à sua infância e juventude. No último ensaio de “Queda Livre” você fala bastante do seu temperamento introspectivo. E o livro é quase uma metáfora da sua personalidade, de quem, como você, de certa forma se sente sempre submetido a uma condição de pressão ou de estresse psicológico. Sim, sim. Tem um episódio que eu mencionaria no livro sobre meu pai, que eu considero um episódio-chave. Eu estava muito envolvido no movimento estudantil e começava a me envolver em coisas do jornal. E houve um jantar de família. O meu pai era sempre uma pessoa muito agradável, mas era capaz de ser meio desagradável quando bebia.

E esse jantar foi no Clarke’s, um restaurante argentino que ficava na Faria Lima, em frente ao [edifício] Dacon. Já era bem tarde. Eu lembro que a nossa mesa era das últimas, e o meu pai, às tantas, não lembro a propósito do quê nem quem estava junto. Era o período do Boris Casoy, então deve ter sido em algum momento entre 77 e 80 e poucos. E o meu pai virou assim e falou, meio agressivo: “É, a Folha seria um outro jornal se você tivesse interesse.”

Na minha cabeça, esse episódio se relaciona a outro que aconteceu quando eu tinha talvez uns 10 ou 11 anos, na granja de São José. Tinha uma sala grande que a gente chamava de salão, onde eram servidas as refeições. Depois aquilo virou um quarto de espelhos pra balé, porque minha mãe andou interessada em balé. Ocorreu a mesma situação: fim de refeição, o meu pai tinha bebido e alguém, talvez a minha mãe ou a Lena, minha irmã mais velha, estava descascando laranja pra mim. E meu pai virou e falou: “Ela tá descascando laranja pra você. Eu, quando tinha a sua idade, já estava procurando emprego”.

Aquilo me agrediu muito, sabe? Ele estava exagerando porque não estava procurando emprego com 11 anos. Ele só procurou emprego com 15, talvez 16 anos. Isso me magoou, como se fosse uma cobrança, assim, indevida. E eu relaciono muito os dois episódios. Acho que os dois, principalmente o do Clarke’s, foram importantes pra eu ter decidido me interessar, de fato.

A se engajar no jornal? A aceitar o desafio daquilo. Porque eu sempre fui muito dividido entre aceitar esses desafios que o meu pai propunha, via jornal, e recusar.

Tinha a fantasia de que ia ser professor universitário, tinha a fantasia de que ia ser político. Antes, por volta de 9, 10, 11 anos, eu tinha um desejo grande de ser cientista. Daí, como eu ia me revelando um aluno bom em matemática, mas não superbom, eu fui vendo que a matemática não era algo inato em mim, como as humanidades eram. Eu me angustiava com isso. Dizia: “Como posso ser cientista, se a matemática não é uma coisa fácil pra mim?”.

Você se angustiava com isso já nessa idade? Me angustiava. Aí fui mudando para outras coisas.

Pensou em ser diplomata? Não. Pensei, mais seriamente, em ser psicanalista. Sempre me achei meio psicólogo, com alguma vocação para isso. Pensei também em ser professor de ciência política. Fiz a pós-graduação nessa área, achando que eu ia seguir como carreira e virar professor. Mas daí aconteceu de o jornal ser algo que tinha tanto a ver com certas habilidades minhas que comecei a achar quase uma irresponsabilidade eu recusar aquilo. Se recusasse, ia ficar a vida toda me recriminando, sabe?

Imagino. Eu diria: “Fui covarde, não aceitei uma oportunidade de vida que estava ali para eu aceitar e não aceitei.” Então, mais ou menos em 83, 84, eu comecei a me engajar mais no jornal. Em 84, larguei a pós-graduação, que eu fazia com a Ruth Cardoso. Eu tinha feito os créditos, mas não apresentei tese. E aceitei entrar com tudo na Folha. Aí passei a me dedicar só àquilo, larguei a USP.

Como era a sua relação com o socialismo e com o movimento estudantil? Eu fui bem socialista, digamos, entre 76 e 78 ou 79. Mas sempre com uma visão crítica, sempre meio independente. Daí eu recebi um convite da parte da Economist pra visitar a Grã-Bretanha. Era um programa muito bom, você ficava um mês conhecendo instituições e parlamentos, além da Redação da revista.

Era a época Thatcher, e eu fiquei impressionado: quanto mais velha era a pessoa que eu entrevistava, mais de esquerda ela era. Quanto mais jovem, mais de direita. Eu disse a mim mesmo: “Tem alguma coisa errada aqui, não é normal o que está acontecendo”.

Qual era a influência do Cláudio Abramo sobre você nessa época? O Cláudio tinha aquela ética toda à moda antiga, ele se recusava a me dar livros que fossem de doutrinação, não indicava livros de esquerda.

Mas vocês tinham uma boa relação. Muito formal, né? Protocolar. Ele era um cara bem formal.

Mas reconhecia em você um jovem intelectual, cheio de inquietação. Isso, que eu tinha jeito pra aquela coisa e que escrevia bem, gostava de livros. Ele via que eu tinha um legítimo interesse, uma curiosidade intelectual. Mas ele não queria interferir. Só aos 18 anos foi que ele me deu os três volumes de “O Capital” e, depois, outros livros. Eu já estava na faculdade, sob influência enorme daquele movimento estudantil bem esquerdizado da época, na São Francisco [Faculdade de Direito da USP]. Na outra ponta, ocorreu a tal viagem pra Londres, que deve ter sido entre 79 e 80.

Cláudio Abramo foi importante, mas você não teve nenhuma figura decisiva na sua formação, ou teve? Não, por dois motivos. Porque o meu pai, meio sem querer, ocupou muito esse espaço. E porque eu tive, debaixo do meu pai, vários influenciadores desse tipo: o Cláudio Abramo, o Cunha Rego [Victor Cunha Rego, jornalista português que se mudou para o Brasil; entre 1969 e 1973 foi responsável pela seção de assuntos internacionais e editorialista da Folha], em certa medida o próprio [Roberto] Mangabeira Unger. Esses seriam personagens dos quais eu falaria no livro do meu pai.

Eu estava lendo a biografia do seu Frias e notei que você fala muito do pai amoroso e das qualidades todas que ele tinha. Em certo momento, no entanto, você diz que ele jogou um peso um pouco “massacrante” sobre você. Sim. No fundo, é um pai difícil de viver sob ele. Porque, ao mesmo tempo em que dava muita liberdade, muito espaço e procurava não exigir nada, ele exercia uma influência sub-reptícia muito forte. É difícil você moldar uma personalidade própria tendo um pai tão amoroso e tão compreensivo e tão entusiasta das coisas do filho.

No último texto do “Queda Livre” você diz que acredita ter desenvolvido aptidões que ele não tinha justamente como uma tentativa de... Fugir, realmente.

Digamos assim, de desenvolver a sua vocação intelectual, reflexiva, em oposição à inteligência prática dele. Sim, prática. Tinha muitos tópicos que eu desenvolveria no livro. Por exemplo: no capítulo “Capitalismo” eu faria também um resenhão daquele livro do Dale Carnegie, “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, que o meu pai gostava e chegou a traduzir para o português. Ele até criou cursos pra vendedores baseado nesse livro.

Também traduziu o “Do Fracasso ao Sucesso na Arte de Vender”, de Frank Bettger, famoso na cultura empresarial americana. Mas o Bettger é menos filosófico, mais vendedor, justamente como o título diz. O mais filosófico era Dale Carnegie. Tinha pretensões de ser uma espécie de “Príncipe”, do Maquiavel, do empresário americano, do capitalismo americano.

Então esse capítulo seria muito sobre Dale Carnegie, sobre esses cursos de vendas do meu pai e aqueles ditados americanos, que ele tinha às dezenas: “Where there’s a will there’s a way”, “The proof of the pudding is in the eating”, “If you want to earn money, find a need and fill it”. E esse, que acho um dos melhores: “It’s immoral to lose money in business”.

Você já está cansado, não? Estou um pouco.

[Desligamos o gravador, mas Otavio retomou suas reminiscências depois de alguns instantes. Voltamos a gravar quando ele lembrava a relação entre seu pai e Severo Gomes, que foi ministro no regime militar e senador pelo PMDB.]

O meu pai achava o Severo um empresário fake. E o Severo, de fato, não era propriamente um empresário. Ele era mais um... Não sei como definir. Mas era uma pessoa muito interessante, muito engraçada.

Você conviveu com ele bastante, não? No período do Geisel, muito. Porque o Severo estava no centro de muitas articulações e convidava o meu pai muito pra ir à fazenda dele. Os dois montavam, então tinham o programa de andar a cavalo juntos. O Severo tinha aquele ditado: “O segredo é comidas populares e bebidas aristocráticas”. Ele fazia uma leitoa à moda caipira e servia vinho francês e tal.

E às vezes você ia à fazenda e lá estava o Ulysses [Guimarães], outro dia estava o Fernando Henrique [Cardoso]. Tinha uma efervescência naquele período de abertura, com todo mundo discutindo política. Quer dizer, não todo mundo, aquela elite dali. Pra mim, aquilo foi uma escola também.

Mas se fala pouco do Severo hoje em dia. Ele era uma figura mais interessante do que propriamente importante. Uma inteligência verbal enorme. Muito senso de humor.

Que recordações você tem do período em que morou na Folha, durante a ditadura? Isso eu contaria no capítulo “Ditadura”: que eu aprendi a atirar no Dops, que toda a varanda do oitavo andar da Folha, onde morávamos, foi coberta por tapumes porque a polícia tinha medo que alguém alvejasse de outro prédio.

Foi um choque aquilo. Eu tinha o quê, 13, 14 anos? Já tinha alguma noção de política, já era um cara meio politizado. Mas um belo dia o motorista que me pegava na escola não veio. Demorou, demorou, e quem veio me pegar foi o meu cunhado, o marido da Lena, uma hora e meia mais tarde do que deveria.

Ele me explicou que tinham queimado caminhões da Folha, que tinham ameaçado o meu pai. E aí eu cheguei em casa e logo soube, por alguém: “Agora a gente vai morar no prédio da Folha, pra evitar a exposição das idas e vindas e tal”. E a gente passou a andar acompanhado por policiais durante um bom tempo, uns dois ou três anos, talvez.

Lembro de você contar que jogava vôlei com os policiais, na casa de São José dos Campos. Exato. Foi uma loucura. Porque foi muita ingenuidade do Caldeira e do meu pai, que, de fato, não eram pessoas politizadas.

A Folha da Tarde foi relançada em 66 ou 67, e foi entregue ao Pimenta [Antônio Pimenta Neves], que fez um jornal bem de esquerda. Ele teve um sucessor, cujo nome sempre me escapa, porque eu tenho uma espécie de raiva psicológica desse cara, ele foi um puta irresponsável. Esse sucessor permitiu que se alojasse dentro da Folha da Tarde uma célula da ALN [Ação Libertadora Nacional]. Um belo dia, quando caiu o [Carlos] Marighella, em 69, se descobriu que tinha essa célula lá, e caiu toda aquela turma dos frades dominicanos.

O chefe de reportagem da Folha da Tarde era o Frei Betto. Meu pai deve ter levado uma dura do regime militar e resolveram pôr alguém insuspeito de ser de esquerda. E escolheram o Antônio Aggio Jr., que era um jovem repórter, ascendente, sobre o qual o próprio Cláudio Abramo dizia: “É um canalha, mas é um bom repórter”. E o Aggio montou a Folha da Tarde totalmente de direita, ligada aos delegados do Dops. Tinha editor que era delegado do Dops.

Isso ali na virada dos 60 para os 70? Exato. A queda do Marighella acho que foi em novembro de 69. Foi com uma violência imensa que o jornal foi de um lado pro outro.

Eu acho que a melhor explicação de que, provavelmente, é falsa a história de os caminhões da Folha da Tarde terem sido usados pela repressão é a seguinte: nos panfletos que os guerrilheiros deixaram, quando queimaram os caminhões do jornal, eles em nenhum momento dizem que atribuíam aquela ação ao fato de a Folha da Tarde estar prestando benefícios para a repressão. Era o melhor argumento que se podia ter. Se fosse verdade, eles teriam posto nos panfletos que divulgaram: “Estamos queimando esses caminhões pela repressão que ajudaram a fazer etc”. Mas eles não falam uma palavra sobre isso.

Falam, isso sim, da maneira como a Folha da Tarde tinha tratado a morte do [Carlos] Lamarca, em setembro de 71. O livro da Ana Estela [de Sousa Pinto], “Folha Explica a Folha”, que conta a história do jornal, tem um capítulo exaustivo sobre essa passagem. Ela fez uma investigação longa, excessiva, até. Chegou a falar com os delegados que trabalhavam na época no Dops, e que aceitaram falar com ela em off. E a conclusão a que ela chega é um pouco essa: não existe prova, exceto alguns guerrilheiros que disseram ter visto caminhões da Folha da Tarde no pátio da rua Tutoia, lá na DOI-Codi.

O período de esquerda do jornal acabou pouco conhecido pela posteridade. Mas é impressionante o que esse sucessor do Pimenta fez. Porque o Pimenta fez um jornal bem à esquerda, tanto assim que a melhor cobertura do movimento estudantil de 68 está na Folha da Tarde. O jornal dedicava páginas e páginas pra cobertura do movimento estudantil. Daí veio esse outro cara, Jorge de Miranda Jordão o nome dele, que entregou o jornal à ALN. Então, a Folha da Tarde foi da extrema esquerda para a extrema direita, sem passar pelo meio.

Pra você ver a ingenuidade do meu pai e do Caldeira, que eram dois despolitizados, basicamente, nessa fase. O meu pai foi se politizando no processo de lidar com o jornal. Até cair a ficha dele de que não bastava ter uma rotativa moderna, a cores, boa distribuição e tal, porque o jornal tinha o componente imaterial que era o definidor do sucesso. O Estadão tinha esse componente forte, inseparável. O componente simbólico, imaterial. Isso tudo foi um aprendizado pro meu pai.

[A gravação do dia 17 de agosto se encerrou nesse ponto, quando alguém entrou no quarto. Retomamos a conversa na tarde de 18 de agosto.]

Você pensou em algumas questões? Hoje é dia...

Hoje é 18 de agosto. Você mapeou bem o livro do seu pai. Dá vontade de saber mais coisas sobre ele. Talvez a gente possa voltar um pouco a esse período recente, desde que você descobriu a doença. Você falou do médico, de que houve uma certa negligência ao longo de vários meses, da parte do médico, que você chamou de dr. Bento Carneiro. Involuntária, claro, mas negligência. É, acho que foi um pouco isso. Esse médico fuma. Então eu acho que foi uma espécie de defesa dele, psicológica, não ter pensado no que o outro médico pensou, de cara, que é: “Você vai fazer uma tomografia, já!”. Porque eu vinha em contato com o Bento Carneiro, mas ele estava viajando, em férias. E ele, supostamente, era muito bom em diagnóstico.

Era seu médico há muito tempo? Muito tempo. Era o médico que fazia o controle dos meus exames. Considerado um bom médico, um professor da USP, um cara mais velho, de 70 e poucos anos.

Preciso que você pegue um pouquinho de água pra mim.

Claro. Sem gelo ou gelada? Gelada, sem gás, seria o ideal. Obrigado.

Uma outra coisa importante foi aquele episódio ocorrido durante a visita do Lula ao jornal, em 2002, quando ele abandonou o almoço, em protesto a uma pergunta que você lhe fez. Foi uma coisa marcante, que envolveu diretamente o seu pai. Não sei que saldo você tira disso tudo, da sua relação com a figura do Lula ou com o PT. Pois é, alguns dias depois desse almoço foi publicada uma matéria na Folha dando a versão que, a meu ver, é a correta do episódio. O [Ricardo] Kotscho, loucamente, inverteu a pergunta que eu fiz, quando contou sobre o almoço em um livro [“Do Golpe ao Planalto: Uma Vida de Repórter”]. Ele até me deu o direito de dar a minha versão no livro dele, mas eu não quis dar.

Ele publicou que a pergunta original que eu fiz foi: “Como é que você pretende ser presidente sem falar inglês?”. E eu lembro que o preâmbulo da minha pergunta era o oposto disso. Era algo como: “Óbvio que eu não acho imprescindível, para exercer a Presidência da República, falar inglês. O que eu queria saber é como é que você tem se preparado durante esses anos todos.” Eu lembro que citei Abraham Lincoln, que não tinha diploma universitário. E citei o Vicentinho, do PT, que estava fazendo direito. “Então eu queria saber que curso você fez.” Como Lula não tinha feito curso nenhum, eu acho que isso começou a irritá-lo.

Outro fator que não foi levado em conta é o seguinte: meu pai já estava com problema de audição nessa época. Então eu falava alto pra ele poder ouvir. Sentava do lado dele e falava alto. Isso deu uma impressão a mais de agressividade. Eu estava realmente um pouco agressivo. Me irritava muito esse “sim, senhor” que sempre teve no ambiente jornalístico em relação ao Lula, sabe? Acho que a função do jornalismo é ser crítico, ser impiedoso, questionar mesmo, duramente. E parece que o Lula tinha tido uma manhã emotiva. Foi a manhã em que foi à fábrica da Scania. Então esses fatores se juntaram. Mas eu não vejo maior importância no episódio. Se deu uma grande importância a ele. Eu te contei que fui visitar o Lula?

Contou sim. Depois daquilo, ele veio até a casa do meu pai, quando meu pai estava doente. Depois, foi no velório do meu pai. Fui visitá-lo um mês ou dois depois que sua mulher, Marisa, morreu, no ano passado.

Gostaria de tocar na questão da doença e da morte. Fernanda [Diamant], sua mulher, me disse: “Acho que o Otavio não tem medo de morrer.” Não tenho propriamente medo da morte, acho que não. Tenho medo de ter dor. Medo de ter falta de ar, como estou um pouco agora, por exemplo.

A doença não te fez mudar de ideia sobre isso, então. Não. A gente só vive cada momento. O futuro e o passado são ilusões, não existem na verdade. Existe essa fímbria do presente, que você está vivendo a cada tempo, um presente mínimo.

Você me falou outro dia que, se simplificarmos, tudo na vida acaba se resumindo a ter sensação de conforto ou sensação de desconforto. É tudo comparativo. E é sempre um conforto e um desconforto comparativo. Você compara com o que havia um pouco antes e então avalia se é desconforto ou conforto, prazer ou desprazer. Você tem prazer e desprazer em função do sentimento que teve um pouco antes. E você vai se adaptando às novas normalidades, digamos assim.

Essa coisa do tempo só existir na linha presente, isso é Santo Agostinho. E é um raciocínio meio óbvio. Se você parar pra pensar um pouco, logo começa a chegar à conclusão a que Santo Agostinho chegou.

Você me disse que achou as “Confissões” de Santo Agostinho um pouco decepcionantes. Um pouco decepcionantes, sim. Muito blá-blá-blá religioso. Mas tem um capítulo longo, interessante, que é esse do tempo. Acho que é o antepenúltimo, o nove. No fundo, qualquer pessoa que fique pensando um pouco mais a respeito do tempo chega a essa conclusão: o tempo não existe. Existe o presente, que está sempre acontecendo. O futuro é uma fantasia, ele ainda não existe. E o passado já existiu, portanto não existe mais.

[Otavio nesse momento se queixou de falta de ar. Pediu que eu verificasse como estavam a oxigenação do sangue e o batimento cardíaco, monitorados por um visor que estava acima de sua cabeça. Ficamos uns 30 segundos em silêncio.]

Hoje você escreveu mais um conto do livro infantil, né? É. Escrevemos o “Filho Pródigo”.

A sua vida no jornal e como jornalista é, em si mesma, uma grande obra. Mas parece que para você isso sempre teve um sentido de missão, é uma coisa que nunca te deu prazer. Qual o legado disso tudo para você? Acho que o legado é justamente essa diáspora de pessoas formadas na Folha, com certos pressupostos jornalísticos, e que se espalham pela imprensa brasileira. Mesmo no Estado tem muita gente que foi formada na escola da Folha, não é? Mas, de fato, eu sempre tive mais prazer na vida universitária, em ler e escrever em termos universitários, do que propriamente nos termos jornalísticos.

O que levou você ao teatro? Sobre isso, tem uma coisa que vale a pena, talvez, comentar, até em meu desfavor. É uma certa decepção que eu tive comigo mesmo como autor teatral. Eu escrevi no “Queda Livre” que o teatro é um Deus muito avarento, que exige devoção completa. Disse também que é difícil você ser o autor sem ser o diretor. Porque é muito raro você ter um diretor que pense esteticamente de forma tão exata como você gostaria que o seu texto fosse encenado.

Teve também um lado meu de ter ido atrás das mulheres com essa coisa de autoria de teatro. E meu desinteresse pelo teatro coincidiu com uma crise com a Giulia Gam, que foi minha última paixão romântica, entre aspas. Romântica no sentido de meio ingênua. Hoje eu tenho uma visão mais real das relações amorosas. Mas no fundo era uma busca de certas mulheres, não uma busca do teatro, propriamente.

Você está sendo cruel demais com você mesmo. Estou sendo, mas... Enfim, eu acho que não é o que eu faço melhor. Acho que as minhas peças não são ruins, uma ou duas são até boas. Mas não é o que eu faço melhor e tinha muito essa coisa de envolvimento com mulheres e com uma certa cultura transgressiva também...

...uma certa boemia. Isso, uma certa boemia.

O ambiente do jornalismo é boêmio, mas é muito careta ao mesmo tempo, muito sem horizonte. De certa maneira, é frustrante do ponto de vista intelectual, não? Exatamente.

E o seu motor mental é meio literário-imaginativo, mesmo quando você faz especulação sociológica. Sim, acho que sim.

Que peça sua você mais gosta? “Rancor”.

Além das peças, você acabou tendo o seu texto “O Terceiro Sinal”, sobre a sua experiência como ator, encenado pela Bete Coelho. É. Acabei sendo representado pelo personagem que a Bete criou. Não que não tenha aspectos que imitem a minha personalidade, é claro que tem. Mas, a partir da minha personalidade, do conhecimento que ela tem a meu respeito, ela criou um tipo que não existe na realidade, que não sou eu.

Podemos falar sobre sua relação com a maconha? Se eu tivesse tempo de escrever esse livro, ia escrever bastante sobre essa questão da maconha. Porque isso é um assunto que ficou um pouco de fora do “Queda Livre”. E para mim é um assunto bem importante.

A impressão que eu tenho ao longo desses muitos anos é que a maconha jamais te deixou alterado. Pelo contrário, parece que ela te permitiu ser minimamente sociável. Sim. Esse lado imaginativo a que você se referiu para mim tem muito a ver com a maconha. Eu me dou muito bem com essa droga específica. A minha interpretação, no meu caso, é um pouco assim. Eu vou usar uma imagem, tá? Todas as pessoas têm elementos centrípetos e elementos centrífugos na sua personalidade. Eu tenho, muito forte, esse elemento centrípeto. E a maconha me dá, ou me libera, o elemento centrífugo, que me dá um pouco mais de liberdade pra pensar mais solto, pra falar mais solto.

Então é como se a maconha me pusesse no meio termo em que todo indivíduo deveria estar, idealmente. Porque ela me libera muito essa parte centrífuga. E, justamente, como eu sou tão centrípeto, ela não me tira do eixo, ela não me deixa desorganizado. Eu consigo ler e escrever, me lembrar do que eu leio.

Não te atrapalha em nada? Não atrapalha. É claro que eu sempre revi as coisas que escrevi chapado. Sempre revi, depois, quando eu não tinha fumado. Eu sempre admiti isso. Mas, no fundo, ela é, pra mim, quase que um elemento reequilibrador. Eu mudava poucas coisas no texto depois. Eu consigo ler, fazer anotações, mesmo escrever, tendo fumado. É o meu metabolismo, sabe?

Quando você começou a fumar? Foi em novembro de 76.

Você tinha quase 20 anos. E foi uma coisa importante desde o começo? Foi uma decisão. Uma das decisões conscientes mais importantes que eu tomei, porque às tantas eu decidi que ia experimentar. Experimentei, me dei bem. E ela tem um efeito calmante e também um efeito liberador de imaginação, sem que eu perca as medidas das coisas.

Não bagunça. Não tenho pesadelo. Tenho pouca paranoia, muito pouca paranoia. É uma coisa que funcionou pra mim. Eu fico funcional com a maconha. Embora eu ache que na maioria dos casos, pra maioria das pessoas, a maconha tenha um efeito desorganizador. Fora um efeito de perda de memória recente, que ela provoca em todos, inclusive em mim. Por isso preciso ler e anotar, senão eu me perco.

Para você tem certo efeito antidepressivo também, de livrar da angústia? Tem. Pra mim, tem. Eu tenho uma tendência depressiva, sempre tive. Desde criança. Eu não sabia os nomes das coisas, mas desde criança sabia que tinha uma tendência congênita à depressão. Não à depressão forte, mas a uma depressão suave.

No texto sobre o suicídio, no “Queda Livre”, você menciona que foi levado a uma terapeuta quando criança, mas que o caráter vazio, sem motivação clara, das suas angústias não a estimulava. Você escreve que, diante dela, se sentia “incapaz de parecer são e tampouco de funcionar como paciente”. Isso. Ela se irritava comigo.

Você gostava de ler desde pequeno? Sim. Eu era aquela criança que não ia pra piscina, ficava com o livro.

Freud foi um autor bem decisivo para você, não? Lendo os seus textos, percebe-se que tem muita inteligência psicanalítica entranhada neles. É, talvez ele tenha sido o autor que eu mais li. Eu não acredito na força terapêutica daquilo, mas acredito na força imaginativa, literária. Um pouco na linha daquela paródia, daquela imagem, de Harold Bloom, acho: a de que o maior romancista do século 20 foi o Freud.

Acho que Freud tem ideias muito boas que servem como instrumento de investigação teórica e de autopercepção, mas a parte terapêutica dele não é das melhores. É muito parecido com Marx nesse sentido. A parte propositiva funciona menos do que a parte analítica, digamos.

Sim. Ao colocar o sexo, do jeito que ele coloca, no centro de tudo, ele produz um achado muito poderoso. Muito. Muito.

Por que você demorou tanto tempo a decidir ter filhos? Eu pretendia falar bastante sobre isso também no livro. Eu sempre tive muito medo da paternidade, no sentido de achar que eu não seria capaz de sustentar uma responsabilidade tão grande. E sempre fui fugindo disso. A quantidade de mulheres que quis ter filhos e você fugindo e tal.

Acho que influenciaram um pouco a minha mudança de atitude: a morte de meu pai em 2007 e de minha mãe em 2008; a sensação de que a geração está passando; e o fato de que, mais ou menos na mesma época, três pessoas muito ligadas a mim, tiveram filhos —o meu irmão Luiz, o [Marcelo] Coelho e o Chico [Luís Francisco Carvalho Filho, advogado e colunista da Folha]. Daí me deu muito uma sensação de que é agora ou nunca. No sentido de que seria ridículo eu ter o primeiro filho com 60, 65 anos.

Então, achei a Fernanda [Diamant], que foi uma bênção pra mim, porque ela é uma mulher que tem muitas qualidades e muita complementaridade comigo. A Fernanda e eu temos uma fórmula, que eu acho boa pra casamento, que é a seguinte: somos parecidos nas coisas grandes e antagônicos nas coisas pequenas.

Em grandes questões, educativas por exemplo, a gente pensa parecido. Mas, por outro lado, em coisas pequenas nós divergimos: eu tenho ojeriza por eletrônica, ela adora eletrônica. Eu tenho ojeriza do mundo natural, mas a Fernanda gosta muito de bichos e tal. Então, eu achava que ela teria esse efeito complementar, sem ter divergência nas grandes coisas, nas coisas mais importantes. E tem sido ótimo. Tem uma coisa transcendental. É lugar comum, mas é verdadeiro.

A paternidade provocou muitas mudanças em você? Muitas, muitas. É como você começar a viver outra vez, através dos filhos. Miranda tem um temperamento mais parecido com o meu. Emilia parece ter um temperamento mais parecido com o da Fernanda.

[A conversa se interrompe por alguns segundos.]

Agora estou entendendo como é a situação de um asmático.

Vamos ficar em silêncio um pouco. Chato isso, chato mesmo. Eu ia comentar muito no livro a respeito dessas pessoas que, ao saber que você está com câncer, falam “pô, que chato”, “isso é chato”. Chato é esbarrar o carro na mureta do vizinho. Saber que você está com câncer não é chato. É terrível. Vamos ver se a gente faz uma terceira sessão dessas. Ou, talvez, uma conversa por email mesmo.

Vamos sim. Eu lembrei ontem, conversando com o Chico [Luís Francisco Carvalho Filho], da carta aberta que você escreveu ao Collor em 91. Olhando em retrospecto, aquilo a mim soa como um ponto de chegada, ou de consolidação, do período revolucionário da Folha. Aí o Chico falou: “A revolução a gente só faz uma vez.” Faz sentido. Isso é também lugar comum, mas é verdadeiro: você acha que está se preparando pra coisa mais importante da sua vida, mas aquilo que está fazendo já é a coisa mais importante da sua vida. Você acha que isso aqui é um ensaio pra uma coisa maior que ainda vai fazer, mas, não, aquele ensaio já é a coisa que você fará.

É um pouco a ilusão do futuro de que você falou. É.

Fernando de Barros e Silva é diretor de Redação da revista piauí.

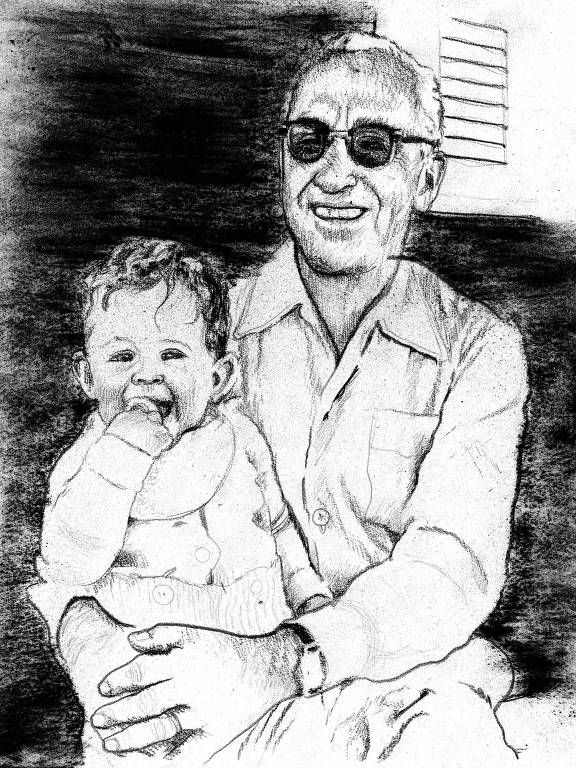

Zed Nesti é artista

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.