[RESUMO] Escritor argumenta que o genuíno modelo democrático é raro e frágil, mais exceção do que regra na história, uma vez que contraria instintos autoritários do ser humano; a despeito disso, trata-se de um ideal com o qual não podemos deixar de sonhar.

“Por que as democracias fracassam?”

Ouvimos muito essa pergunta nos últimos anos: em livros, em colunas de opinião, noticiários de TV, em um debate público cada vez mais inquieto. E quase sempre me vejo respondendo a essa pergunta com outra pergunta: por que não fracassariam?

A história —o único guia verdadeiro que temos sobre esse assunto nos mostrou que a democracia é rara e passageira. Ela irrompe, quase misteriosamente, em algum lugar afortunado e então desaparece, aparentemente, tão misteriosamente quanto surgiu. A genuína democracia é difícil de alcançar e, uma vez atingida, se revela frágil. No grande esquema dos eventos humanos, ela é a exceção, não a regra.

Apesar da natureza imprecisa da democracia, sua ideia central é extremamente simples: como membros de uma comunidade, devemos ter o mesmo direito de decidir sobre a forma como conduzimos a nossa vida juntos.

“Na democracia como deveria ser”, escreve Paul Woodruff em seu livro de 2006, “First Democracy: The Challenge of an Ancient Idea” (primeira democracia: o desafio de uma ideia antiga), “todos os adultos são livres para entrar no debate sobre como eles devem organizar suas vidas juntos. Ninguém tem o direito de desfrutar de um poder sem controle que leva à arrogância e ao abuso”. Você já ouviu falar de algo mais razoável? Mas quem diz que somos razoáveis?

Fundamentalmente, os seres humanos não estão predispostos a viver democraticamente. Pode-se até afirmar que a democracia é “antinatural”, pois contraria nossos instintos e impulsos vitais. O que é mais natural para nós, assim como para qualquer criatura viva, é procurar sobreviver e se reproduzir.

E, para esse propósito, nós nos impomos —implacavelmente, involuntariamente, selvagemente— contra os outros: nós os colocamos de lado, os subjugamos, os derrubamos, até mesmo os esmagamos, se necessário. Por trás da fachada sorridente da civilização, funciona o mesmo impulso cego para a autoafirmação que encontramos no reino animal.

Basta arranhar a superfície da comunidade humana para encontrarmos a horda. É a “natureza humana irracional e irracional”, escreve o zoólogo Konrad Lorenz no livro “A Agressão”, que faz com que “dois partidos políticos ou religiões com programas incrivelmente semelhantes de salvação lutem um contra o outro amargamente”, é também ela que sujeita “um Alexandre ou um Napoleão a sacrificar milhões de vidas em sua tentativa de unir o mundo sob seu cetro”. A história mundial, em sua maior parte, é a história de indivíduos excessivamente autoafirmativos em busca de vários cetros.

Não importa que, uma vez um indivíduo entronado em tal posição, outros estejam voluntariamente interessados em se submeter a ele. É como se, em sua presença ilustre, eles percebessem que antes tinham muita liberdade em suas mãos, o que subitamente lhes parecia opressivo.

Em “Os Irmãos Karamázov”, de Dostoiévski, o Grande Inquisidor diz: “Não há preocupação mais constante e torturante para o homem do que, estando livre, encontrar depressa a quem sujeitar-se”. E que doce entrega! Alexandre, o Grande, Júlio César, Napoleão, Hitler e Mussolini foram todos locutores suaves, encantadores de multidões e grandes sedutores políticos.

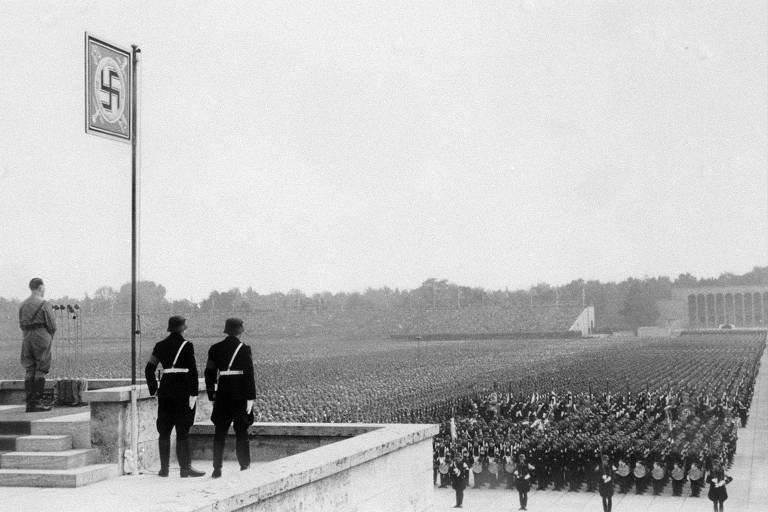

A relação desses homens com a multidão é particularmente íntima. Em regimes dessa natureza, sempre que o poder é usado e exibido, seu efeito é profundamente erótico. O que vemos, por exemplo, em “O Triunfo da Vontade” (graças em boa medida ao gênio perverso de Leni Riefenstahl), é que as pessoas experimentam uma espécie de êxtase coletivo.

Os pronunciamentos do sedutor podem ser vazios, até sem sentido, mas isso pouco importa; levam uma multidão excitada a novas alturas de prazer. Ele pode fazer o que bem entender com seus seguidores. Eles se submeterão a qualquer uma das fantasias do seu mestre.

Este é, de modo geral, o contexto humano contra o qual a ideia democrática emerge. Não admira que seja uma batalha perdida. A democracia genuína não faz grandes promessas, não seduz ou encanta, apenas aspira a uma certa medida de dignidade humana. Não é erótica. Comparada com o que acontece nos regimes populistas, é frígida.

Quem, em sã consciência, escolheria as maçantes responsabilidades da democracia no lugar da gratificação instantânea que um demagogo proporcionaria? Frigidez sobre o êxtase ilimitado? E, no entanto, apesar de tudo isso, a ideia de democracia chegou perto de encarnar algumas vezes na história —momentos de graça quando a humanidade quase foi capaz de se surpreender.

É necessário um senso de humildade para a democracia emergir. Uma humildade ao mesmo tempo coletiva e internalizada, penetrante, até visionária, mas verdadeira. Uma humildade que é confortável em sua própria pele e que, por conhecer seu valor e seus limites, pode até rir de si mesma.

Uma humildade que, tendo visto muitas coisas malucas e aprendido a tolerá-las, se tornou sábia e paciente. Ser um verdadeiro democrata, em outras palavras, é entender que, quando se trata de viver junto, você não é melhor que os outros e age de acordo com essa premissa. Viver democraticamente é, principalmente, lidar com o fracasso e a imperfeição e alimentar algumas ilusões sobre a sociedade humana.

As instituições democráticas, suas normas e mecanismos devem incorporar uma visão dos seres humanos como defeituosos, sujeitos a erros e imperfeitos. A antiga democracia ateniense criou duas instituições que concretizaram essa visão. A primeira, o sorteio: a nomeação de funcionários públicos por lote. Dada a igualdade fundamental de direitos a que todos os cidadãos atenienses —leia-se, homens adultos livres— desfrutavam, o meio mais lógico de acesso a posições de liderança era a seleção aleatória.

De fato, para os democratas atenienses, as eleições teriam atacado o cerne da democracia: elas teriam permitido que algumas pessoas se impusessem, arrogante e injustamente, contra as outras.

A outra instituição imperfeitamente adequada foi o ostracismo. Quando um dos cidadãos estava se tornando um pouco popular demais, encantador demais, os atenienses o botavam para fora da cidade por dez anos, inscrevendo seu nome em pedaços de cerâmica. Não era punição por algo que o encantador tenha feito, mas uma medida preventiva contra o que ele poderia fazer se não fosse controlado.

Os atenienses sabiam que eram vulneráveis demais e defeituosos demais para resistir à sedução política e, prontamente, negaram a si mesmos esse prazer. A democracia é frágil e de constituição fraca —melhor não a colocar à prova.

Após o experimento radical de Atenas, a democracia ressurgiu em outros lugares, mas muitas vezes em formas que os antigos atenienses teriam dificuldade em chamar de democráticas. Por exemplo, grande parte da democracia americana de hoje (uma das melhores versões no mercado) seria, pelos padrões atenienses, considerada oligárquica.

São alguns poucos afortunados que normalmente decidem não apenas as regras do jogo político, mas também quem ganha e quem perde. Ironicamente, o sistema favorece o que queríamos, desesperadamente, evitar quando optamos pela democracia em primeiro lugar: o animal político faminto de poder, arrogante, opressivamente autoafirmativo.

“Se houvesse um povo de deuses, ele se governaria democraticamente”, escreveu Jean-Jacques Rousseau. “Uma forma de governo tão perfeita não é para os homens.” A democracia é tão difícil de encontrar no mundo humano que, na maioria das vezes, quando falamos dela, nos referimos a um ideal remoto, não a um fato.

Em última instância, democracia é isso: um ideal que tentamos colocar em prática de tempos em tempos. Nunca de maneira adequada e nunca por muito tempo —sempre desajeitada, tímida, como se fosse por um período experimental.

No entanto, ela é uma dessas coisas elusivas —a felicidade é outra— cuja promessa, mesmo que seja perpetuamente adiada, é mais importante do que a sua existência real. Podemos nunca conseguir, mas não podemos nos permitir não sonhar com ela.

Costica Bradatan, pesquisador e escritor, publicou, entre outros, “Dying for Ideas: The Dangerous Lives of the Philosophers” (2015). É editor de religião da Los Angeles Review of Books.

Este texto foi publicado originalmente no New York Times, em julho; tradução de Bruno Garcia.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.