[RESUMO] Lucy Lippard, ativista, crítica de arte e feminista, repassa as reivindicações que a Coalizão dos Trabalhadores da Arte, grupo em que militou, encaminhou ao MoMA em 1969; convidada pela Bienal Videobrasil, no ano passado, ela diz que a política atual exige compromissos de artistas.

Lucy Lippard é uma escritora, curadora, ativista e feminista norte-americana. Autora de mais de 20 livros sobre arte e crítica cultural, dos quais apenas um foi publicado no Brasil, ficou conhecida por ter sido uma das primeiras pessoas a escrever sobre a desmaterialização do objeto artístico nos anos 1970.

Lippard foi professora universitária, curadora de mais de 50 exposições, entre elas mostras históricas e pioneiras com arte pós-minimalista e conceitual, fez parte de grupos de artistas ativistas por mais de 30 anos e colaborou com publicações como Village Voice, Artforum e Art in America, entre outras.

Aos 82 anos, vive há 27 numa minúscula cidade do Novo México, no sul dos EUA. Veio pela primeira vez ao Brasil em novembro, para uma conferência na Bienal Videobrasil, em São Paulo, quando concedeu a seguinte entrevista.

Você foi uma das fundadoras da Art Workers’ Coalition (AWC, coalizão dos trabalhadores da arte) em 1969.

Fui parte, mas os reais fundadores foram as três ou quatro pessoas que, junto com o Takis, removeram sua escultura da exposição “The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age” para o jardim do Museu de Arte Moderna em Nova York. [O escultor grego considerava que a peça não mais representava sua prática artística e não poderia ter sido exibida nessa mostra sem sua autorização].

Sabemos que a AWC foi bem importante para o aumento da conscientização no mundo da arte. A entrada gratuita semanal em museus é um resultado, certo? Há outros?

Pressionamos o MoMA e o Metropolitan e houve um aumento da conscientização naquela época, mas no mundo da arte também havia um punhado de fura-greves. E teve o [artista conceitual alemão] Hans Haacke, entre outros, que fazia crítica institucional e estava lá no começo.

Em 1971, a exposição do Haacke foi cancelada no Guggenheim porque ele começou a pesquisar as afiliações políticas e comerciais dos conselheiros dos museus. Aquilo foi pioneiro, porque a gente não fazia a conexão dessas pessoas com o mundo real. E o mundo real entrou naquilo que estávamos olhando.

Você sabe quantas das 13 demandas que o AWC fez ao MoMA em 1969 foram atendidas? Vamos repassá-las?

Sim.

Primeira demanda: o museu deve fazer uma audiência pública sobre o tema “a relação do museu com os artistas e a sociedade”, em conformidade com os procedimentos reconhecidos para audiências públicas.

Eles nunca fizeram isso! Nós fizemos, mas eles não.

Segunda demanda: uma seção do museu, sob direção de artistas negros, deve ser dedicada a mostrar as realizações dos artistas negros.

Também não fizeram isso.

Terceira demanda: as atividades do museu devem ser estendidas à comunidade negra, hispânica e outras. O museu também deve incentivar exposições com as quais esses grupos possam se identificar.

Este foi um assunto em que me envolvi pessoalmente. Todos os museus têm grandes acervos nos porões, que nunca são expostos. A gente pediu para o Metropolitan tirar o acervo de arte pré-colombiana do porão e mostrá-lo em áreas hispânicas, para que as pessoas pudessem ver sua própria arte. Mas o museu nunca fez isso.

E as comunidades, quando indagadas sobre o que querem, vão dizer que querem basquete ou qualquer coisa assim, pois não conhecem arte, elas têm uma conexão muito pequena com a arte. Teria sido maravilhoso se tivessem criado áreas de exposição nesses bairros bem étnicos e mostrado as coisas maravilhosas que eles têm no acervo. Mas não fizeram.

Quarta demanda: um comitê de artistas com responsabilidades curatoriais deve ser formado anualmente para organizar exposições.

Não [foi atendida]. Uma coisa que a gente queria é que cada museu de Nova York tivesse ao menos um representante dos artistas no conselho, que não poderia ser escolhido pelo museu, e sim pela comunidade artística. Mas não aconteceu.

Quinta demanda: o museu deve estar aberto duas noites por semana até a meia-noite e a entrada deve ser gratuita o tempo todo.

Bom, bom! Essa tem de acontecer um dia.

Na Inglaterra a entrada aos museus públicos já é gratuita.

É assim agora na Inglaterra? Maravilhoso!

Sexta demanda: os artistas devem receber um aluguel pela exibição de suas obras.

Nos últimos anos alguns museus começaram a pagar alguma coisa aos artistas que exibem. Sethe Siegelaub [marchand, curador e pesquisador] e o advogado Robert Projansky criaram em 1971 o The Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale Agreement [conhecido como Contrato do Artista].

A ideia era que cada artista podia vender seu trabalho por 50 contos, porque ainda não tinha fama, mas aí, quando um colecionador vendesse a obra por 5.000, o artista ganharia uma porcentagem disso. Jackie Winsor e Hans Haacke assinaram e alguns outros também, mas isso não veio da coalizão.

Na lei brasileira também existe o direito de sequência, que prevê um percentual do valor da revenda de cada obra a seu autor. Mas nem sempre essa legislação é aplicada. Sétima demanda: o museu deve reconhecer o direito de um artista impedir a exibição de uma obra pertencente ao museu em exposição que não seja da coleção permanente do museu.

Esse era exatamente o caso do Takis no MoMA. A ideia é que o artista passasse a ter controle sobre o que fosse exibido dele.

Concordaram com isso?

Não.

Oitava demanda: o museu deve divulgar sua posição em relação à legislação de direitos autorais e os procedimentos propostos. O museu também deve tomar a iniciativa de informar os artistas sobre os seus direitos.

Não. Isso é muito triste. Eu não tinha feito esse balanço.

Nona demanda: o museu deve instituir um arquivo de artistas. Os artistas que quiserem devem fornecer ao museu documentos sobre sua obra, como fotografias, recortes de notícias etc., e esse material deve ser adicionado ao que já existir ali arquivado.

Isso eu acho que sim. Trabalhei por um tempo na biblioteca do MoMA e foi o único emprego que tive na vida! Sou uma freelancer desde então. Sei que muitos artistas fazem isso, porque para eles é importante. Não sei se os museus fazem para eles. Agora é tudo digital, de qualquer modo.

Décima demanda: o museu deve mostrar obras experimentais que exijam condições ambientais únicas em locais fora do museu.

Não sei o quanto fazem isso. Eu mesma fiz uma exposição em 1969, em Seattle e em Vancouver, com obras que não estavam em jardins de escultura, mas pela cidade toda. Você tinha de andar quilômetros para ver algumas delas. Acho que posso ter sido a primeira curadora a fazer isso, mas não tenho certeza.

Décima-primeira demanda: uma seção do museu deve ser permanentemente dedicada a mostrar obras de artistas sem galerias.

Essa é outra ideia adorável, mas que também não vai acontecer.

Décima-segunda demanda: o museu deve incluir entre seus funcionários pessoas qualificadas para cuidar da instalação de obras tecnológicas.

Essa ideia veio de artistas que, naquela época, precisavam de pessoas preparadas para manter funcionando as obras que usavam tecnologias. Hoje certamente os museus têm pessoas preparadas para isso.

Décima-terceira demanda: o museu deve designar um responsável para lidar com as queixas que surjam de sua relação com artistas.

Não aconteceu.

Por que a AWC acabou no final de 1971?

Acho que foi uma desintegração natural. Em 1971 teve esse incidente, quando o Guggenheim cancelou a exposição do Hans Haacke. Ele tinha pesquisado quem eram os proprietários dos cortiços em Nova York, no Lower East Side. Recentemente li que algumas pessoas disseram que o Guggenheim teria interesse nesses imóveis, mas não é verdade.

O Guggenheim não tinha nada a ver com esses imóveis, mas eles ficaram do lado dos proprietários dos cortiços, cancelaram a exposição e demitiram o curador. Então, liderados pela dançarina Yvonne Rainer, fizemos um trenzinho na espiral do museu e gritamos pelo fim da censura.

Bom, uma das razões pelas quais a AWC acabou foi que o movimento feminista começou. Em 1969 tinha um grupo chamado WAR [Women Artists in Revolution, artistas mulheres em revolução, acrônimo que significa “guerra”], mas não entrei, porque naquela época eu achava que eu era um dos meninos [risos]!

Muitas mulheres na arte não queriam ser associadas a essas pessoas. Mas, no ano seguinte, quando eu estava morando por uns meses na Espanha para escrever um romance, eu me tornei feminista. Então voltei e Poppy Johnson, Faith Ringgold e Brenda Miller tinham começado uma coisa chamada Ad Hoc Women Artists. Eu me juntei a elas e fomos protestar nos museus.

O Whitney ia ter sua exposição anual e a gente planejou umas coisas para fazer lá. A gente propôs um texto dizendo que, já que o Whitney tinha sido fundado por uma mulher e o conselho do museu era encabeçado por uma mulher, o Whitney tinha decidido que 50% dos artistas da exposição seriam mulheres e 50% seriam não brancos.

A gente distribuiu esse texto como um “press release”. Consultamos um advogado para saber se teríamos problemas com isso, e ele disse que não. Mas a gente assinou o texto com o nome do diretor do museu, e isso foi um problema.

Poppy Johnson era uma jovem maravilhosa e só tinha 19 anos naquela época, então foram atrás dela porque acharam que ela ia abrir o bico primeiro. Bateram na porta dela dizendo que era o FBI. Ela atendeu e perguntou: eu preciso falar com vocês? Eles responderam: não. Então ela bateu a porta na cara deles. Daí eles foram atrás das outras e todas nos recusamos a falar.

Além do falso “press release”, fizemos convites falsos para a exposição. O Whitney usava uma tinta bacana nos convites e, quando os convidados chegavam, eles passavam o convite numa máquina, que verificava se o convite era feito com a tinta certa.

Claro que a gente não tinha dinheiro para comprar a tinta certa, então a gente abordou alguns artistas bem conhecidos, como Jasper Johns, e pediu para eles trocarem os convites pelos nossos, já que o museu não ia impedi-los de entrar. Com isso a gente entrou no museu e durante toda a abertura ficamos fazendo ações.

A Faith teve a ideia de que a gente levasse apitos de guarda, e ficamos tocando nas escadas, o que deixou os guardas furiosos. Também levamos Tampax, não usados, claro, onde estava escrito “50% mulheres” e pusemos nos banheiros femininos. Também usamos batons para escrever nos espelhos do banheiro e no restaurante.

A minha ação favorita foi a seguinte: fizemos visitas guiadas falsas! A gente se vestiu melhor do que costumava se vestir, ficávamos em grupinhos na exposição e uma começava a falar. Então as pessoas e os próprios funcionários do museu começavam a ouvir. Aí a gente criticava a exposição toda. A gente se divertiu muito!

Na abertura a gente também projetou imagens de mulheres na fachada do museu. Eu não sabia como a gente ia conseguir energia para ligar o projetor. Tinha uma galeria do lado, eu entrei com o fio e disse que precisava ligar e eles deixaram. Daí começou uma chuva, ficaram com medo de uma explosão, então a projeção não durou muito tempo. Mas a gente conseguiu bastante publicidade e fez aumentar a conscientização sobre o tema.

Pode contar o que você tem feito nos últimos tempos como ativista, crítica de arte ou curadora?

Eu não tenho gostado desse nome, “crítica de arte”. Reservo minhas críticas à sociedade. Só escrevo sobre arte que eu gosto. Naqueles anos, fui uma ativista, mas já moro no Novo México há 27 anos. Eu tentei fugir do mundo da arte!

Primeiro, tentei dizer que estava fugindo da arte, mas meus amigos artistas ficaram tristes, então comecei a dizer que estava fugindo do mundo da arte, do mundo comercial da arte. Mas a verdade é que nunca tive colecionadores e marchands ao meu redor. Sempre andei com artistas, e tudo o que sei de arte aprendi com eles.

Você continua militante?

Não estou tão militante, mas, com todas essas coisas horríveis, que estão acontecendo no seu país e no meu, acho que os artistas têm que ter responsabilidade, assim como os professores ou qualquer outra pessoa.

Então acho bem importante que os artistas sejam ativistas e assumam responsabilidade sobre quem compra suas obras, onde eles as estão mostrando.

Para mim, os artistas que falam “minha arte é minha política” ou “eu não sou político”... Se você não faz nada, você está dentro do status quo.

Mas meu ativismo é bem local hoje em dia. Vivo numa cidade de 260 habitantes, que faz uma newsletter comunitária há 22 anos. Decidi fazer esse tipo de coisa. Escrevi um livro chamado “The Lure of the Local” [literalmente, a atração do local], sobre como é importante as pessoas assumirem responsabilidade pelo lugar onde vivem.

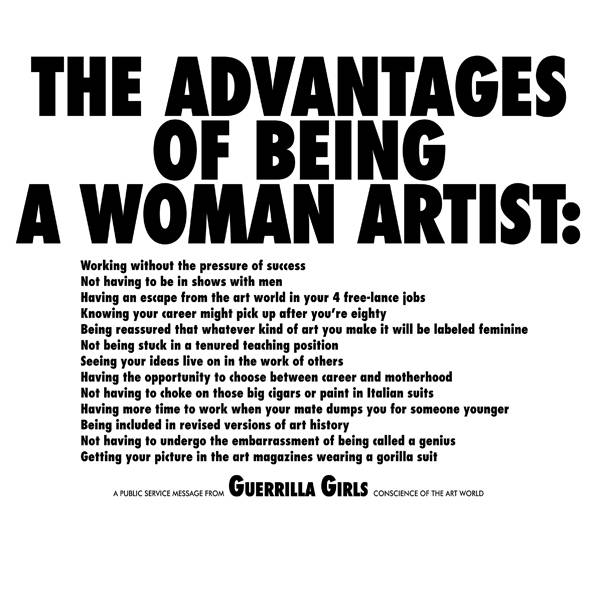

Surgiu recentemente a Feminist Art Coalition (FAC, coalizão feminista da arte), que está organizado eventos e exposições de artistas mulheres em 50 diferentes museus no ano que vem, como o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles e o Whitney Museum. Quão longe estamos da igualdade entre os sexos?

Estamos bem distantes. A parte triste é que a gente fez um monte de coisas, muita pesquisa sobre quem vai para as escolas de arte, quem fala nas escolas de arte, quem faz exposições, de quem são os preços mais altos, essas coisas, e essas pesquisas sempre acabam como uma história triste.

Aqui a gente ainda ouve mulheres falarem: “Não sou feminista, sou feminina!”

Meu Deus, que louco. Quando mulheres jovens chegam para mim e dizem: “Eu não me considero feminista, mas eu sou uma mulher forte e me garanto”, eu respondo: “Isso é bom, mas as feministas não se preocupam só com si mesmas, mas com todas as mulheres”.

Você acha que devemos fazer novas demandas aos museus?

As velhas demandas ainda nem foram atendidas. As demandas têm de ser atualizada de tempos em tempos, mas algumas daquelas eram boas!

Li que você se tornou esquerdista após duas viagens para a América Latina. A segunda em 1968, para a Argentina, quando conheceu artistas militantes, que não achavam que a arte pela arte tinha lugar num mundo com tanta miséria e injustiça.

A viagem para a Argentina foi realmente importante. Foi a primeira vez que ouvi artistas falando que não podiam fazer arte enquanto o mundo estivesse essa zona.

Fui como parte do júri de uma exposição e eles não queriam que a gente visse nenhum artista, para que a gente não se comprometesse. Então, quando teve uma grande briga, a gente deixou o museu e aí eu conheci o Grupo de Rosario, a Graciela Carnevale, e fiquei impressionada. Ela veio me visitar no Novo México alguns anos atrás.

Acho que muitos artistas latino-americanos são muito mais esclarecidos politicamente do que na América do Norte.

Cinquenta anos se passaram e a região continua cheia de miséria e injustiça. Como os artistas, críticos e curadores podem ajudar a mudar essa realidade?

Como tenho dito, a arte não consegue mudar o mundo sozinha, mas com os aliados certos... A tristeza é que tenho trabalhado com muitos grupos políticos nas artes, e alguns acham que a arte é tão autorreferente que é algo extra, não parte do processo natural de organização.

Você acha que os artistas deveriam fazer mais arte diretamente envolvida com mudanças sociais? Você viu “Pain” [Prescription Addiction Intervention Now, algo como intervenção imediata no vício em remédios; o acrônimo em inglês significa ‘dor’], a performance de Nan Goldin, que foi viciada no opioide Oxycontin, prescrito a ela depois de uma cirurgia?

Eu não vi a performance, mas sei dela. É um ótimo exemplo de ativismo. E olha que ela não era exatamente uma ativista.

O protesto foi contra as doações da família Sacker a instituções como os museus de Harvard, o Smithsonian, o Metropolitan e o Guggenheim, certo? Você acredita que instituições artísticas deveriam recusar doações de fabricantes de armas ou cigarros, por exemplo?

Acho que seria muito legal! Mas não vejo isso acontecendo.

Alguém tem de sonhar...

Sim! Muitas vezes ouvi: “Isso é uma utopia”. Mas, se a gente não pensa nessas coisas, elas nunca vão acontecer.

“Resistir” e “sobreviver” são verbos usados no Brasil de hoje por quem está horrorizado com a volta da censura, os cortes na educação, ciência, cultura, as mudanças no meio ambiente, o desrespeito a territórios indígenas, a facilitação do acesso a armas etc. Como resistir e sobreviver em tal situação?

Eu não invejo vocês. É muito importante que os artistas se apoiem uns aos outros. Mostrar o poder dos nossos trabalhadores e da arte é muito importante.

Muitos artistas no Brasil são de esquerda, mas muitos galeristas e membros de conselhos de museus votaram em Bolsonaro. Isso faz com que alguns artistas evitem expressar opinião política. O que você acha disso?

Alguns artistas talvez não tenham essa personalidade e não consigam, mas os outros precisam. Acho que devemos nos esquecer de querer que os artistas famosos façam alguma coisa no trabalho deles, mas devemos fazer surgirem novas guerrilhas de trabalhos em grupo, anônimos, que usem arte e façam o tipo de coisa que a arte pode fazer.

Estou impressionada com a quantidade enorme de grafites em São Paulo. As Guerrilla Girls [coletivo de artistas feministas anônimas] já fizeram tanta coisa se infiltrando na mídia, em aberturas, esse tipo de coisa. Acho que é hora de fazê-las de novo. Tipo pegar grandes propagandas do governo, ir lá e mudar o texto. Alguns podem achar que não é estético, mas coisas podem ser feitas sem estética e são ainda importantes.

Neste ano, o governo brasileiro transformou o Ministério da Cultura em secretaria. Recentemente, decidiu transferir essa secretaria para o Ministério do Turismo, sob a alçada de um ministro acusado de candidaturas fraudulentas em seu partido.

Interessante. Em Santa Fé, tentaram pegar o departamento de cultura e pôr dentro da área de turismo, mas a gente lutou e voltaram atrás. É tão estranho isso de achar que a arte serve só para alegrar os turistas.

O novo secretário da Cultura já conclamou os profissionais conservadores a criar “uma máquina de guerra cultural” no país.

É o que eu recomendaria também, só que do outro lado.

Quanto devemos nos preocupar com a política cultural do governo e o incentivo governamental a uma máquina de guerra cultural?

Muito. Não sei muito sobre o Brasil, mas está havendo bastante coisa organizada entre os artistas?

Temo que não.

Bom, mas isso não é só no Brasil.

Como você deve saber, Bolsonaro é um grande admirador de Trump.

Qualquer um que admire o presidente Trump está além da minha compreensão.

Qual tem sido a política cultural de Trump?

Nada muito grande, porque acho que ele não entende nada de arte. Ele não liga e também não é tanto dinheiro assim. Mas tem pessoas ligadas a ele em conselhos de museus, com certeza.

Acho que Trump não tem uma política cultural. Posso estar errada. Ele tentou tirar o dinheiro do National Endownment for the Arts [fundo nacional das artes], mas acho que isso não aconteceu.

Você ainda acha que o carreirismo domina o mundo da arte?

Sim. Não é a minha parte do mundo da arte. Há muitos mundos da arte. Mas, sim, há muita competição.

Certa vez você escreveu que a arte é sempre manipulada por ganância, dinheiro e poder. Você acha que essa é situação perpétua?

As coisas vão mudar, mas não sei como, quando, nem se eu vou viver para ver isso.

O que você pensa sobre a proliferação de bienais no mundo?

Só fui a duas Bienais de Veneza na minha vida, em 1959 e em 2007. E uma vez à Bienal de Havana. Isso foi tudo.

Você acha que as bienais não são importantes?

Não para mim. É coisa demais. Não acho que a arte deva ser vista ao ponto da saturação.

Você acha que as feiras de arte podem expandir o acesso à arte?

Nunca estive numa feira de arte. Não faço ideia. É muito comercial.

Na sua opinião, o mundo da arte é melhor ou pior agora?

Não sei, mas artistas reclamam que o mundo da arte se tornou muito comercial.

Existe arte boa e arte ruim?

Eu me pergunto se alguém ainda se importa se alguma coisa é arte.

Sabe, o [crítico Clement] Greenberg é um dos meus heróis. Nos anos 1960, uma vez perguntei a ele o que era qualidade. Ele respondeu: “Se eu preciso explicar o que é qualidade para você, eu preciso te explicar a diferença entre verde e vermelho”. A qualidade está nos olhos de quem vê.

Muitas das coisas que amo podem não ser as mais estéticas. Mas o conteúdo e o contexto é o que importam. Eu acredito que exista arte ruim, mas acho que nem todos vão concordar sobre o que é ruim.

Márion Strecker, jornalista, foi editora da Ilustrada e cofundadora do UOL.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.