Decididamente, as discussões sobre representação, visibilidade e invisibilidade converteram-se em valorosa cifra, de tal sorte que já são fortíssimas candidatas a ocuparem espaço de prestígio no cartão postal que dará fisionomia a esta quadra da história.

Venho insistindo que, se cada época possui configurações e desafios políticos específicos, podemos dizer que um dos traços essenciais do século 21 são os embates na ordem dos imaginários, das guerras de imagens e signos.

A proeminência desse traço ressuscitou um debate que se perde sob os lençóis: as supostas altercações entre universalistas e identitaristas, reduzidas drasticamente nas plataformas digitais a questões comezinhas que encobrem com um véu espesso tópicos estruturantes da política contemporânea.

Brotam como cogumelos polêmicas que tocam nesse nervo sensível da sociedade brasileira e, por que não dizer, da sociedade global: não há semana sequer que não sejamos soterrados pela avalanche de tretas que se tornam, na velocidade de um raio, trending topic para logo em seguida fenecer e abrir espaço para a próxima querela.

O anúncio da produção da série de ficção baseada na trajetória de Marielle Franco, feito com pompa e circunstância pela Globo, transmutou-se em nitroglicerina pura que vem inflamando uma discussão que permanece em estado abrasivo. O que era para ser uma notícia cercada de expectativas alvissareiras afigurou-se em campo de batalha minado por diferentes vieses.

Ao que tudo indica, a Globo pretendia dar um verniz épico, atribuir à sua iniciativa uma dimensão monumental, lacrar, por assim dizer. (Além da série de ficção sobre Marielle, pôs no ar no dia 12 uma série documental sobre a vida da vereadora, dividida em seis episódios. O documentário completo já está disponível para os assinantes do serviço de streaming da emissora).

Razões para isso tinha de sobra: fez o comunicado do empreendimento às vésperas dos dois anos do assassinato de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes; considerou que tanto o documentário quanto a série ficcional contribuiriam para exercer pressão sobre as investigações da autoria do assassinato que até hoje segue sem explicações; proclamou que o lançamento dos dois produtos era uma forma de combater a barbárie que ameaça corroer integralmente o tecido social. Como se vê, não foi isso que sucedeu.

Tal como incêndios florestais, as reações à escolha de José Padilha para a direção da série se espalharam pelas redes sociais e mídias digitais, irradiando de diferentes focos e camadas. Com toda razão, realizadores do audiovisual, pesquisadores, estudiosos e ativistas manifestaram profundo descontentamento com a escolha de Padilha para o cargo, já que ele se notabilizou por uma estética e gestos de interpretação em contraposição aos de Marielle Franco, como veremos linhas à frente.

O descontentamento ganha ainda mais legitimidade num contexto em que mulheres e homens negros vêm se destacando no campo do audiovisual, ofertando novas e inventivas gramáticas de produção. Aliás, quinhão significativo do que se vem designando como renovação desse campo advém do trabalho dos profissionais negros.

Igualmente expeditas foram as defesas em prol de José Padilha e de Antonia Pellegrino, criadora e roteirista da série, que se detiveram no argumento segundo o qual os “identitaristas raivosos” rejeitam a participação de pessoas brancas na produção simbólica das histórias de pessoas negras.

Os dois, Padilha e Pellegrino, optaram por seguir o bonde dos seus advogados de plantão. Num lapso fantástico, Pellegrino exorbitou: disse que no meio audiovisual negro brasileiro não havia um Spike Lee ou uma Ava DuVernay, ecoando a velha frase atribuída ao escritor Saul Bellow: “Quando o povo zulu tiver um escritor como Tolstoi eu o lerei”.

A declaração inqualificável de Pellegrino adentrou a cena pública como um caminhão-tanque nas labaredas que seguem incendiando alguns setores da sociedade desde o anúncio da Rede Globo. A roteirista retratou-se com o seguinte enunciado: “Existe uma racismo estrutural no Brasil que impediu, até hoje, a formação de um Spike Lee brasileiro. Não é supremacia branca. É denúncia”. Mas, cá entre nós, Pellegrino, quem disse que não temos?

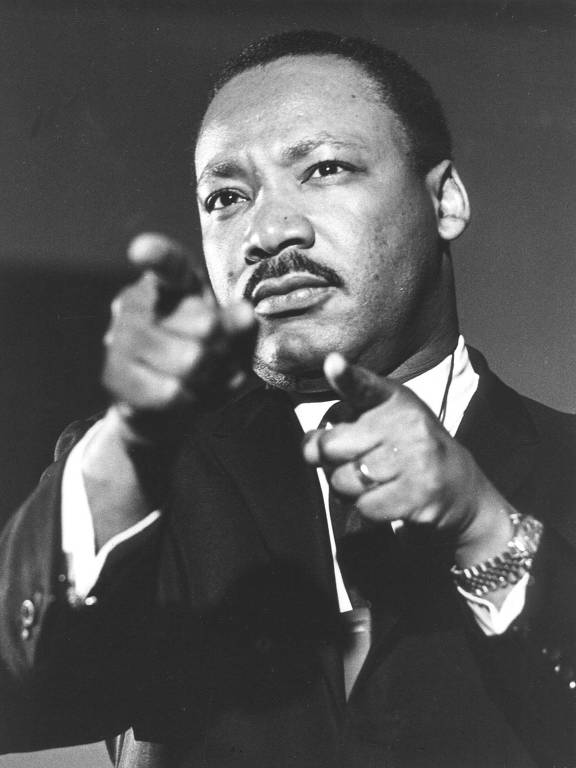

O binarismo e o vexame teimaram em sair do vestiário. José Padilha publicou artigo nesta Folha fazendo alusão a Malcolm X e a Martin Luther King, pondo em relevo o ódio como o motivo pelo qual a comunidade negra está agindo como hordas selvagens nas redes sociais com o intuito de linchá-lo, destituí-lo, cancelá-lo, simplesmente por ser branco e por ter denunciado em série exibida na Netflix a corrupção praticada pelo PT.

Ao evocar dois monumentos da luta antirracista, Padilha cai na armadilha de prismar a questão, que é política, de forma isonômica, pondo brancos e negros em mesmo patamar, afinal de contas Malcolm X foi vítima do ódio dos negros.

Cumpre enfatizarmos que essa argumentação só poderia alcançar foro de validade se o racismo fosse convocado para explicar os casos aos quais ele se refere. Num tom laudatório, o diretor de Tropa de Elite 1 e 2 apresenta contraprova de que não cabe no figurino fascista-racista-sexista, o que o forçou a falar de si, a partir da boa consciência: listou o que fez e faz pelos condenados da terra, percorreu um arco de benevolências que vai do apoio a projetos no Nordeste até apoio financeiro ao PSOL, um partido de esquerda.

Consciente de que, capitaneada pelo capitalismo algorítmico, a odiolândia, cognominada de redes sociais, promove queima de reputação, personaliza ao extremo debates que deveriam ganhar dimensões amplificadas, provoca assoreamento no espaço público no sentido habermasiano, é preciso acompanhar a trajetória das críticas à participação de Padilha na série sobre Marielle Franco.

De uma sofisticação e complexidade ímpares, o núcleo da maioria das reivindicações não mora no ressentimento irresponsável, tampouco se atém a uma guerra de interdições entre negros e brancos.

Rastreando as críticas que importam para o debate público, podemos detectar, pelos menos, dois argumentos que as tornam legítimas: 1) a divisão comunicacional-artística do trabalho simbólico (ou seja, quem enquadra e quem é enquadrado) e 2) a estética fílmica do diretor escolhido, que revela gestos em profundo desacordo com os gestos de Marielle. É neste nível de argumentação que se movimenta a maior parte das ponderações sobre a participação de Padilha.

Considerando que estamos presenciando uma rotação de perspectiva nas formas comunicacionais, e nos modos de reagenciamento dos corpos, a política de enquadramento do mundo e as maneiras de dar-lhe legibilidade também vêm sofrendo mudanças radicais. Sobre isso, diz o antropólogo Massimo Canevacci:

"Uma nova crítica sobre o poder da representação posiciona-se entre um impulso externo pós-colonial e um interno sobre a autoridade da escrita: entre quem entrou na autonomia construtiva do próprio eu do qual tinha sido excluído como subalterno e quem colocou em discussão as modalidades clássicas dessa mesma representação. A questão quem-representa-quem em todas as dobras do poder retoma e amplia a crítica sobre a divisão do trabalho assim como Marx a tinha representado, tornando insuficientes as leituras do século 19 e 20, baseadas na centralidade estrutural de estratificação social e processos produtivos."

Canevacci explica que despontam na fase pós-industrial outras divisões entre sujeitos pertencentes a culturas e experiências diversas, a exemplo da divisão entre quem comunica e quem é comunicado, entre quem tem historicamente o poder de narrar e quem está apenas na condição de ser um objeto narrado: “Por isso entre quem representa e quem é representado há um nó linguístico específico, relativo ao que chamo divisão comunicacional do trabalho, que precisa ser enfrentado nos métodos e nas pragmáticas”.

Ora, a luta de Marielle se inscreve também na reivindicação pela produção e partilha do comum, pela validação das várias estéticas que estão à margem do padrão, do hegemônico, da ortodoxia. A defesa que ela empreendia da população negra e dos habitantes das bordas, de resto excluída do usufruto desse comum, abrangia um conjunto amplo de medidas.

Na condição de vereadora, Marielle travava batalhas diuturnas para que sua voz pudesse ser ouvida num espaço habituado a projetar sua corporeidade para fora das acepções do que se chama de humano. Como, então, pode ser possível e aceitável repetir na série ficcional a ausência de corpos negros nas topológicas do poder, uma das suas bandeiras mais caras?

Os realizadores da série apoiam-se na proximidade afetiva que tinham com Marielle para afirmar que operam a partir de um lugar legítimo. Tal proximidade não pode autorizar o relato de sua história de vida em incongruência com os gestos que ela empreendia.

Um filme sob a batuta de um homem branco (o macho, adulto, branco, sempre no comando, já diria Caetano Veloso), mesmo com todas as boas intenções, rasura os movimentos de Marielle em direção a outros lugares nos quais pudessem abrigar dignamente aqueles que são subtraídos da partilha dos destinos de uma coletividade.

Fazer reverência e referência à história de Marielle, considerando as condições em que sua vida foi ceifada, significa prestar-lhe homenagem pondo em cena aquilo sobre o qual ela lutava e pelo qual foi assassinada; significa assumir o papel de legatário das reivindicações que ela colocava em cena no jogo da política cotidiana.

Não corresponder aos gestos de Marielle, ainda que para deles fazer crítica, é não merecer participar da (re)construção de sua história, assim a dramaturga e atriz Grace Passô lembra Padilha.

Tanto José Padilha quanto Antonia Pellegrino apresentam de forma resignada um argumento para justificar a composição da equipe. Ambos afirmam que o primeiro tem penetração no mercado internacional e que sob seu comando o filme poderia alçar voos planetários.

Mas vejamos, Marielle Franco sempre procurou criar e consolidar outros modos de atuar no mundo institucionalizado, instituir novas gramáticas e contratos sociorraciais, reconfigurando e refundando o que entendemos por política.

Como, então, pode ser possível e aceitável produzir uma série sobre a vida de Marielle preso a uma justificativa que entrega os pontos ao Deus mercado, que se torna refém de um dado como se imperturbável fosse, sem que se pense em estratégias para se restabelecer outras gramáticas de produção e estratégias de divulgação e comercialização?

Reside aqui, a meu ver, um ponto ainda mais nevrálgico que desautoriza a participação de José Padilha na direção da série: a sua estética fílmica, a forma que instaura gestos de interpretação sobre o mundo que ele enquadra e dar a ver colide com as estéticas que Marielle instaurou em sua vida pública.

Em "Tropa de Elite" 1 e 2, filmes que o arregimentaram no lugar de excelência, o recurso da hiperrealidade para registrar o universo policial, da segurança pública e da violência promove um conservadorismo que subjuga o excluído. Muito se tem falado que a voz off de capitão Nascimento “se sobrepõe às diferentes subalternidades: o subordinado, o jovem, a mulher, o pobre, o negro”, envelopada por enunciados reacionários e binaristas.

Mesmo com todas as ambivalências, o capitão cumpre com o roteiro previsto para ser executado junto aos desvalidos num cenário de guerra: grita, tortura e mata. Recursos contrários aos adotados por Marielle Franco para pensar e construir outra política de segurança.

Como, então, pode ser possível e aceitável produzir uma série de ficção que dê visibilidade à vida de Marielle se, no campo da segurança pública, o empreendimento fílmico de quem dirige sua história na série labora para consolidar perspectivas e procedimentos que ela combatia veementemente?

“Como o pobre, o oprimido, o afrodescendente ou todos aqueles desprovidos de uma identidade burocrática e simbolicamente institucionalizada podem ser ouvidos no cenário da produção cultural brasileira? Há outra proposta que contradiga ou mesmo difira daquela de valores salvaguardados pelo sexismo, pela repressão e pela hierarquia das classes sociais? Que mecanismos representacionais impedem que tais vozes sejam ouvidas e configuram o silenciamento?”, pergunta Vinicius Carneiro no texto "Realismo e subalternidade na narrativa brasileira contemporânea".

Podemos tentar achar algum endereço de resposta às indagações de Carneiro se colocarmos os argumentos e gestos de interpretação de Antonia Pellegrino, José Padilha e seus defensores, de um lado, e de outro, as posições de Marielle Franco e as manifestações de grupos e pessoas que se levantaram contra a indicação do renomado diretor.

Pelas mãos do primeiro grupo, aprendemos parcialmente quais mecanismos representacionais são obstáculos para o silenciamento de determinadas vozes, ainda que postos em funcionamento de maneira involuntária, e pelas mãos do segundo flagramos experiências modelares que executam propostas que contradigam e difiram daquelas que subscrevem formas de dominação.

Mais do que interditar, cancelar, linchar José Padilha ou qualquer pessoa branca, o debate que se ergue mais uma vez joga luz no embate entre permanências e mudanças, entre mecanismos que invisibilizam e silenciam e estratégias que rompem com procedimentos viciados que impedem a participação de grupos historicamente discriminados na cadeia produtiva da cultura para além da condição de destinatários de projetos bem-intencionados.

Oferecer ao público uma série de ficção tecnicamente impecável e plasticamente agradável, com fôlego para apresentar a grandeza de Marielle Franco, manufaturada, entretanto, por corporeidades que não operam o deslocamento das hierarquias raciais e de gênero, é não entender a que a sua luta se presta e porque ela foi morta.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.