[RESUMO] Autor decisivo por conferir alto nível ao conto brasileiro no século 20, Rubem Fonseca empregou construção literária paradoxalmente elegante para retratar a brutalidade chocante do cotidiano em narrativas extraordinárias, avalia crítico literário Alcir Pécora.

Ainda me lembro de quando, em meados dos anos 1970, tive em mãos, pela primeira vez, um texto de Rubem Fonseca, cuja carreira de escritor, entretanto, já tivera início há mais de dez anos. Tratava-se de "Feliz Ano Novo", não o volume homônimo de 1975, mas apenas o conto isolado.

Não o recebi tampouco na forma de livro, que acabara de ser proibido pela censura, mas na de um xerox batido e enrolado nas pontas, já passado muitas vezes pelas mochilas de colegas da universidade.

A murmuração mais frequente entre os estudantes dizia tratar-se de um texto violentamente anticristão e antiburguês, que insinuava mesmo uma rebelião dos miseráveis e marginais, sem cuidar de quaisquer limites éticos dessa revolta —o que bastava para acender várias linhas de debate na universidade de então.

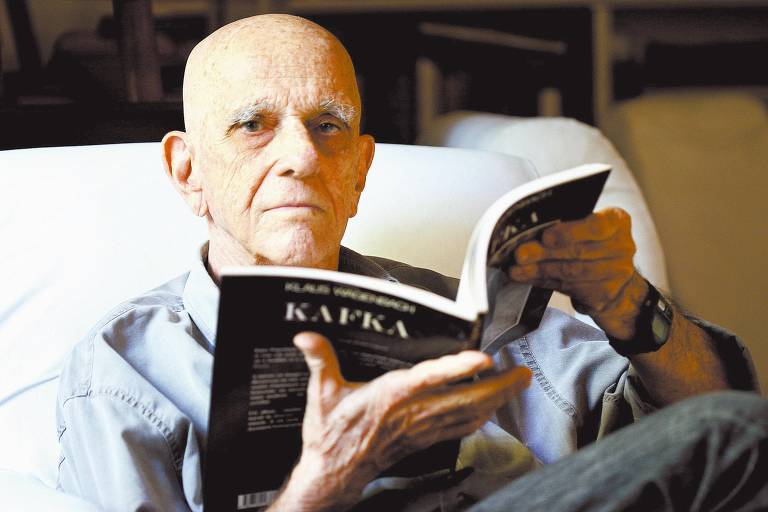

Essa leitura política do conto de Fonseca, morto aos 94 anos no dia 15 de abril, predominou durante algum tempo. Creio que até pelo menos o final dos anos 1970, quando a progressiva distensão da ditadura militar, além das notícias esparsas que iam sendo reveladas sobre o autor —nada mais, nada menos do que um ex-comissário de polícia de São Cristóvão, no Rio de Janeiro—, foram aos poucos formando outra ideia pública a respeito dele.

A certa altura, essas notícias vagas levaram-no mesmo a ocupar um lugar imaginário quase oposto àquele inicial de autor supostamente subversivo e de esquerda, termos que, na época (como talvez agora), tinham o mesmo significado.

Passadas mais de quatro décadas dessa minha primeira leitura de “Feliz Ano Novo”, já não cabe qualquer dúvida sobre a relevância literária de Rubem Fonseca ou sobre o fato de ser ele o mais conhecido, lido e imitado contista brasileiro.

E é mesmo como contista que gostaria de considerá-lo aqui, pois, acredito, como tantos outros leitores, que é nesse gênero que ele atinge o seu mais alto desempenho literário. Junto de um pequeno grupo de autores, como Dalton Trevisan, Sérgio Sant´Anna, Luiz Vilela e Samuel Rawet, Fonseca foi decisivo para dar alto nível ao gênero, tal como efetuado no Brasil, no século 20.

Ao longo dos anos, o autor evoluiu da narrativa curta, de corte seco, imprevisto, para o romance esquemático e programaticamente escandaloso, sem jamais chegar, a meu ver, à altura dos seus contos dos anos 1960 e 1970.

Vários dos seus romances, aliás, pareceram-me apressados, indecisos até em seu tratamento de gênero, aproximando-se ora de roteiros cinematográficos, sobretudo policiais, ora de crônicas de costumes derivativas, mesclando tudo, sem entretanto jamais alcançar o mesmo nervo exposto que fez a força dos seus melhores contos.

Quando falo nos seus contos, me vêm à cabeça peças extraordinárias como, por exemplo, “A Força Humana”, do livro “A Coleira do Cão”, de 1965; “O Desempenho”, que está em “Lúcia McCartney”, de 1969; “Feliz Ano Novo”, do livro homônimo, de 1975; “Passeio Noturno - Parte I” ou ainda “Pierrô da Caverna”, que fazem parte do volume “O Cobrador”, de 1979, entre outros, que não pestanejei na hora de escolher quais deveriam integrar a antologia de contos brasileiros (“Lembrança do Presente”), que editei em Portugal, em 2006, pela Livros Cotovia.

Entre as suas virtudes de contista, destacaria, de início, a sua construção do narrador-personagem de primeira pessoa: meio boçalizado, indiferente a todo afeto ou empatia e inclinado a atividades brutas e maquinais.

Sob a sua capa taciturna, carregada de silêncios, deixa-se entrever, contudo, a iminência de uma explosão de dor, desespero e ódio mal recalcados. Se o Travis Bickle, personagem de Robert De Niro no filme “Taxi Driver” (1976), estivesse a falar e gesticular, já em princípio de alucinação, diante do espelho da literatura brasileira, aposto que seria alguma personagem de Rubem Fonseca que ele estaria interpelando.

Encontra-se em Rubem Fonseca, e em quase mais ninguém até então (alguma coisa em Plínio Marcos e em Roberto Piva havia), o preciso vocabulário técnico das lutas livres e das quebras de braço, dos treinos nos ginásios de halterofilismo, muito antes de que estes se tornassem academias para moças e rapazes sarados dos chamados “bairros nobres”.

Havia também o emprego ostensivo do calão, de idiotismos linguísticos, de diálogos descontínuos, entre surdos, além da percepção geral, incômoda, do nonsense infiltrado na vida quotidiana, de que a violência caótica ou a sua contrapartida abafada enquanto estupidez burocrática eram apenas faces distorcidas do mesmo absurdo.

E, no entanto, na criação desse ambiente tosco, a que não faltavam os adequados termos chulos, Rubem Fonseca revelava uma construção literária paradoxalmente elegante, graças sobretudo à escolha lexical exata e ao corte rigoroso da frase, capaz de alternar ritmos curtos e sincopados, com distensões sóbrias e intercaladas.

A narração distanciada também servia não para esfriar ou afastar, mas para deixar transparecer o tremendo esforço de contenção a exercer-se sobre um pesar opressivo, crescente, a assinalar uma inadaptação básica à vida.

Assim, o tempo dos contos de Fonseca escoa com face estranhamente metódica, em registro coloquial, mas abafado, como se a explosão iminente fosse efeito de um gradual condensamento e não da introdução de alguma novidade.

Já quando a violência eclode, ela se dá sempre de forma teatral, em proporções amplificadas, à qual não faltam as receitas habituais de sexo e sangue próprias da narrativa hard boiled norte-americana.

Esse modelo é emulado por Fonseca, mas o engate exato entre a longa duração neutra, sufocada, e a exacerbação espasmódica pontual é construído por ele com maestria em todos os seus primeiros livros, de “Os Prisioneiros”, de 1963, ao já citado “O Cobrador”.

Há ainda, nesses contos, alguma nostalgia inesperada. Ela ocorre como fantasia improvável de um dia perfeito, no qual a vida simples se deposita sobre gestos puros, sem o usual telos fúnebre a incutir-lhe uma dor subterrânea. Nessas ocasiões, algum sentimentalismo chega a ser derramado sobre o relato factual, mas, em geral, resumindo-se a um pensamento de ocasião, a um dito sentencioso.

Nunca, entretanto, com o valor integral de uma máxima, pois não há valor verdadeiramente moral aí: os ditos servem à caracterização do ânimo machucado da personagem, ou aplicam-se como ornamento cínico a um crime, não como expressão de uma consciência culpada ou de uma deliberação reflexiva da vontade que o comete.

Outras vezes, a frieza da narração pode se despersonalizar a ponto de tomar a forma de um relatório policial, como ocorre em “Relato de Ocorrência”, incluído também no volume “Feliz Ano Novo”. O conto emula um formulário burocrático, preenchido pelo escrivão da delegacia —vai sem dizer, aqui, a relevância da própria experiência de Rubem Fonseca—, que não descreve nada além do vazio absurdo, intransponível, entre os eventos brutais e a inteligência de seus nexos.

Aqui, é possível mesmo dizer que rancor pessoal, ódio social e indiferença burocrática são diferentes emanações da mesmíssima realidade degradada. À diferença da literatura de senso comum, que se alicerça em relações congruentes e proporcionais, facilmente compartilhadas, no caso de Fonseca, quanto mais neutra é a máquina enunciativa, mais se exacerba o seu efeito destrutivo.

Daí não ser incomum, como venho dizendo, a ideia de absurdo ou de disparate na sequência das ações, articulada ao desapego de valores morais e humanistas —o que mais ou menos não muda ao longo de toda a produção de Rubem Fonseca.

Ainda que, acrescento, em seus piores momentos, esse desapego ganhe estatuto de ostentação falastrã da maldade. Seja como for, está evidente na falta de sentido das ações um niilismo persistente, que não conhece limitação de classes, ainda que cada uma delas se manifeste de maneira diferente: os marginais sobrevivem quotidianamente na violência, os ricos a embutem em sistemas cruéis, e as classes médias a enxergam de longe, mergulhando na sua própria alienação e miopia.

Entretanto, na perspectiva dos contos, estão todos unidos numa espécie (mais ou menos enrustida) de inclinação ao crime, tome a forma de notícia midiática excitante, de quotidiano violento, de esporte competitivo ou até de bizarra forma de arte.

Ao longo da carreira, parece-me que Rubem Fonseca foi tendendo a estabelecer uma diferença cada vez mais explícita e esquemática, tanto nos romances como nos contos mais recentes, entre atos criminosos —digo, atos, enfim, que repugnam não apenas à lei positiva, mas à doxa comum—, e vida quotidiana mais ou menos normalizada. O que difere os primeiros da segunda é a pretensão de resistir ou de se entregar à banalidade, à insignificância anódina e medíocre da existência.

O polo criminoso ou doentio é proposto como uma espécie de passagem para a vida real, ou ao menos para um acontecimento verdadeiro, único em si mesmo, que fulgura por um instante como signo de uma vida real.

Longinquamente, talvez haja algo aí da velha lição libertina contra os erros da educação cristã e pequeno-burguesa, hipócrita por definição, mas a literatura de Fonseca não chega a alimentar expectativa de correção de rumo, de racionalização da experiência, ou enfim de sonho de futuro.

Para ser libertino, atinge pouco o prazer e nada tem de iluminista. Se a excitação de vícios e bizarrias logra vibrar algum arrepio de sensualidade e vida —o que não é seguro, pois antes evidencia-se o desespero—, certo é, em todo caso, que não tem poder para dar-lhe persistência.

A brutalidade existe como arquitetura efêmera. A violência chocante insinua um acontecimento, e, por meio dele, uma sugestão de autoria em meio ao vazio, mas sem que ela possa se resolver como continuidade. É uma violência que admite abertura para o ser, mas não para a duração.

A estética que Rubem Fonseca surpreende apenas ali existe como tensão do precário. É uma estética que não poderia reclamar nada mais ajustado a si, portanto, que a forma breve do conto.

Alcir Pécora é professor titular de teoria literária no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.