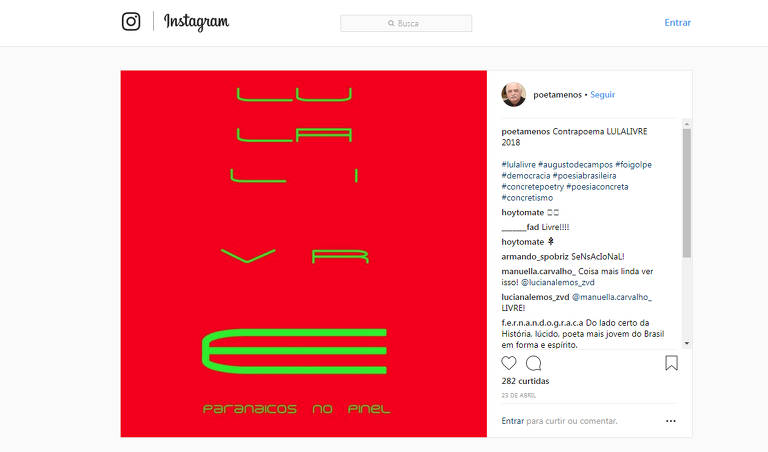

[RESUMO] Autor diz que "O Anticrítico", publicado por Augusto de Campos em 1986 e reeditado neste ano, encontra na tradução seu crivo, apesar de ser uma obra de certa forma inclassificável. Campos se fez um dos maiores tradutores de poesia em língua portuguesa pela inventividade na tarefa e pela articulação da tradução com sua produção autoral, argumenta.

A reedição de “O Anticrítico”, de Augusto de Campos, é uma joia jubilar. Jubileu de coral pelos 35 anos do lançamento do livro (1986) e pelo caráter de júbilo que provoca no leitor. Dadas a condição compulsória de confinamento social e a implicação crítica da obra, a coletânea de doze ensaios fora de esquadro adquire um denominador de múltiplo senso incomum.

Jovens poetas e crític(a)(o)s —ou a aspirantes a— encontram neste livro uma educação pelas pedras de toque da tradução de poesia, um "making of" do difícil ofício. A distância de uma geração parece ter caído em colapso com o isolamento na crise da Covid-19, onde palavras são moeda corrente de menor valor no vocabulário argentário. Ao fim da pandemia (que em alguns currais do planeta confunde-se com pandemônio), este não será mais o mundo que conhecíamos até o Carnaval deste ano.

É inevitável que, daqui pra frente (já que tudo vai ser diferente, talvez sem a vida inteira pra viver), as leituras de livros (e filmes, séries de streaming e músicas) se façam à luz das trevas que se abatem sobre o país e o mundo. A monstruosidade brutal e obscena da política brasileira, somada à ameaça de uma hecatombe social-sanitária e à natural incerteza de nossas veleidades metafísicas, pode afetar o "cogito" de se ler poesia. Mas é justamente nesta situação de ignorância culturalmente induzida que ela se faz mais necessária. Aporias da anomia.

“E para que poetas em tempo de pobreza?” é a epígrafe de “O Rei Menos o Reino” (1951), o primeiro livro de poesia de Augusto de Campos. O verso de Hölderlin está no poema “Pão e Vinho”, iniciado em 1800 e publicado postumamente. Em outro poema, Hölderlin articula uma justificação da pertinência da poesia diante da indigência contemporânea: “Porém o que fica, fundam os poetas” (“Memória”, em tradução de André Vallias). Não é apenas pelo respiro de beleza mas pelo indulto de insubordinação que a arte pode ser relevante.

Os tempos de calamidade põem à prova sua propriedade e probidade, e expõem sua capacidade de abalar estruturas de pensamento, mesmo que de jumento —coices (como os despachos dos confins dos camarins do ódio contra a “arte degenerada” e a “cultura de gênero”) atravessam épocas e fronteiras, dando outra medida da miséria moral de uma sociedade, para o gáudio do gado na manada da “medíocre mesnada de medianeiros médios” (“Incompreensível para as Massas”, Maiakóvski). Trancafiados e confinados, temos a poesia como fiadora de uma promessa desconfiada de felicidade e de indignação —cientes da insuficiência diante do inaceitável e do inominável.

“O Anticrítico” é um livro de certa maneira inclassificável: crítica de poesia, crítica de crítica, poesia de crítica? Há um crivo e um crisol: a tradução. Nas palavras do autor-tradutor, “crítica via tradução criativa”, “tradução-arte”, ou “transcriação”, como preferia Haroldo de Campos (1929-2003). Para o irmão Augusto, “é uma questão de forma / mas também / é uma questão de alma”. Os estudos são acompanhados de traduções; ou seria mais apropriado dizer: as traduções são acompanhadas de estudos?

É uma ideologia poética da tradução que fez de Augusto de Campos um dos mais inventivos tradutores de poesia em língua portuguesa, pelo conseguimento dos poemas traduzidos e pela escolha do que traduzir. E também pelo modo como as traduções se articulam com sua produção poética. Em seus livros de poesia, poemas traduzidos são coligidos nas seções Intraduções, elaboradas com a mesma singularidade visual dada aos poemas autorais.

Alguns exemplos. Em “Despoesia (1979-1993)” (1994): “a esphinge (emerson)” (1979); “nuvem-espelho para sinisgali” (1981); “renovar (confúcio / pound)” (1983); “so l(a (cummings)” (1984); “borboleta-pó de khliébnikov” (1985). Em “Não” (2003; segunda edição, 2008): “om (e.e. wittgenstein)” (1996); “vocalissimus (stevens)” (1998); “borboltsé” (1996); “rã de bashô” (1998); “rosa de rilke” (2000). Em “Outro” (2015): “odi et amo (catulo)” (2006); “cauteriza e coagula (laforgue)” (2004); “pode ser (valéry)” (2010); “contemporâneos (mallarmé)” (2009); “poesia (marianne moore)” (2012). “Lunograma”(1990), sobre o poema pictográfico (1970) de Andriéi Vozniessiênski está impresso em transparência na capa de “Pré-Lua e Pós-Lua” (1991).

A capa de “O Anticrítico” em 2020 estampa em relevo um tigre dourado, o que a distingue da primeira edição, quando o animal aparecia em prata (a distinção do selo assinala a coerência do projeto). A ilustração é de uma pintura mural dervixe (Turquia, século 19) e acompanha a “intradução” (1977) do poema “The Tyger” (1794) de William Blake, publicada em “Viva Vaia (Poesia 1949-1979)” (quarta edição, 2008).

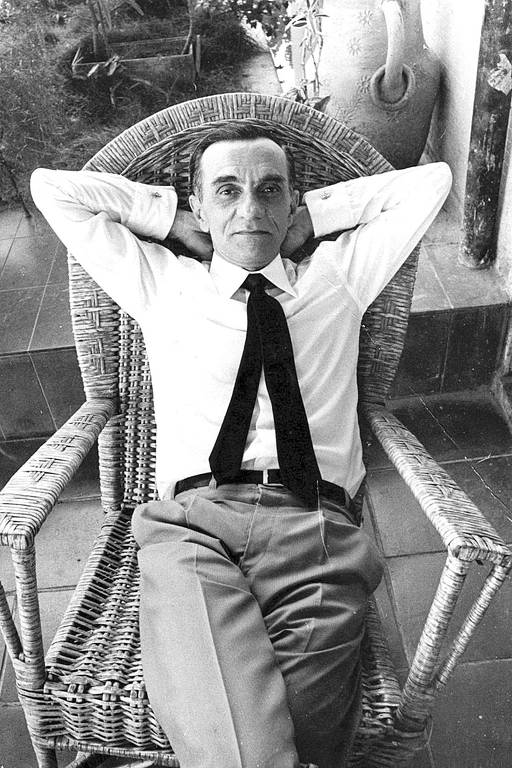

Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari (1927-2012) criaram um padrão de tradução de poesia no Brasil, tributários da tradição de invenção inseminada por Ezra Pound (1885-1972). O corpus do trabalho tradutório contempla um largo espectro de dicções autorais, latitudes geográficas e posições epocais. Configura um assombro que é objeto de admiração inconteste, diálogo crítico e admoestação combativa, e que permanece incontornável em sua grandeza.

Se a palavra “crítico” já conota “crise”, o “anti” é a assunção da crise. Projeto e manifesto, uma quase sua consagração. No texto introdutório, Augusto de Campos indica o mérito dos “críticos-críticos” (Jakobson, Benjamin, Kenner, Barthes) e dos “artistas-críticos” (Pound, Valéry, Pessoa, Borges, Cage). Propõe uma crítica arejada e engajada, pelo que esta permite de influxos-insumos poéticos e pelo que admite de câmera respiratória.

Assevera contra as “teses sem tesão” e as “dissertações dessoradas”, contra a crítica que pratica o que ele chama de “dialética da maledicência”, “os que não iluminam nem se deixam iluminar”, “os desconfiados e os ressentidos com a sua própria incompetência cósmica para entender ou criar qualquer coisa de novo” —expressões hauridas de célebre polêmica impressa nas páginas do Folhetim (Folha, 1985), a propósito do poema “Pós-Tudo”.

Com citações no pórtico de “O Anticrítico”, Ezra Pound, Gustave Flaubert (1821-1880) e Buckminster Fuller (1895-1983) compõem as balizas basilares do método deslindado por Augusto de Campos. Os ensaios estão escritos “como se” fossem poemas em versos livres, pelo recorte de palavras e frases em linhas. A forma da escansão poética tem um quê de cinematografia: os cortes das linhas implicam mudanças de plano e cena, com aproximação ("close-up") e encadeamento ("travelling"), como na noção de montagem encapsulada no princípio do ideograma pensado por Eisenstein.

Não à toa, “O Anticrítico” abre com um estudo chamado “Um Corpo que Cai”, decupagem de precisão cirúrgica, tal qual a de-composição da cena hitchcockiana do chuveiro (os 78 planos e 52 cortes em 45 segundos que chocaram o mundo em 1960), sobre Dante Alighieri (1265-1321). Se Dante escreveu “o sol cala”, seu ídolo Arnaut Daniel cravou “o sol chove”. No "Canto V" do “Inferno”, Dante confessa sem peias, na veia: “Vim a um lugar que a toda luz é mudo”, até concluir: “E caí como corpo morto cai”.

O instrumental que reveste (e no qual investe) a metodologia crítica é constituído pela definição de cultura por Pound como “conversa entre homens inteligentes” (seu “ABC da Literatura” serve de parâmetro para “O Anticrítico”), pela “prosa porosa” (ou “prosa ventilada”) de Buckminster Fuller (“Untitled Epic Poem on the History of Industrialization”, poema épico sem título sobre a história da industrialização, 1962) e pelo vaticínio sobre uma nova forma de crítica por Flaubert (após a crítica dos gramáticos e a dos historiadores, viria a crítica dos artistas, verdadeiramente e tão somente artistas).

Após o prefácio “Antes do Anti”, o autor aporta com um pós-pórtico àquele frontispício de epígrafes com que apontou o vértice de seus três vetores: estampa na página o poema “Agrestes”, dedicado a João Cabral de Melo Neto (1920-1999). À guisa de coda musical, os versos finais encodam uma declaração de procedimentos: “Nunca houve um leitor / contra mais a favor”. Estudo em prosa-prosa sobre João Cabral, “Da Antiode à Antilira” consta do livro “Poesia Antipoesia e Antropofagia & Cia” (Companhia das Letras, 2015).

Lewis Carroll (1832-1898) ganha uma “Homenagem ao Nonsense”. “Finnegans Wake” de Joyce fez acordar o interesse dos estudiosos para uma leitura menos infantil e inocente do autor de “Alice no País das Maravilhas”. O clérigo-fotógrafo com vocação de Hubert Hubert encantou Marshall McLuhan e John Lennon. Na “curiosa mathematica” de permutação chamada “Doublets” (1880), Carroll convertia uma palavra em sua oposta, com igual número de letras. Augusto de Campos fornece “dublês” dessa álgebra de palavras, como “longe / monge / monte / ponte / ponto / porto / perto”.

Combinação até certo ponto aleatória é o que fez Gertrude Stein (1874-1946), tema de “Gertrude é uma Gertrude”. Flaubert é a mediação entre Stein e Joyce, e a insuspeita convergência entre Stein e Pound vai dar em John Cage. “O Testamento de Villion” (1923, ópera de Pound) faz-se escutar no coro das conexões, com traduções de trechos de duas peças de Stein, “Quatro Santos em Três Atos” (uma ópera inteira em monossílabos) e “Escute Aqui”.

Foi Gertrude Stein quem escreveu a famosa sentença “rose is a rose is a rose is a rose” (rosa é uma rosa é uma rosa é uma rosa). E também escreveu: “Escutem aqui! Eu não sou nenhuma idiota. Eu sei muito bem que na vida cotidiana ninguém sai por aí dizendo: ‘... é uma... é uma... é uma...’. Sim, eu não sou nenhuma idiota; mas eu penso que nessa linha a rosa está vermelha pela primeira vez na poesia inglesa em cem anos”. Esse verso da rosa é parte de um poema escrito em 1913 e publicado em “Geography and Plays” (geografia e peças, 1922) – “Sacred Emily” (Emily sagrada).

A “autovalorização de suas autobiografias”, inflacionada pela autopromoção exibicionista de seu ego monumental, sempre em riste como um pau de selfie pronto para atirar chistes e atiçar vaidades na mira de qualquer ocasião, fez da tagarela norte-americana aclimatada em Paris uma tigela cheia para os detratores, deixando sua prosa redundante-surpreendente como borra desservida de uma geração perdida, quando era um país de festa.

Ninguém mais antípoda de Gertrude Stein do que Emily Dickinson (1830-1886), ardorosa devota da extrema-unção da discrição. “O Difícil Anonimato” contempla o oportuno exemplo de tresloucada integridade (ética e artística) dessa mulher rara, nesse momento do mundo em há até uma profissão chamada “influencer”, cujo "couch" de (in)conveniências é colchão para “as vaidades e os exibicionismos / [que] conhecem todos os truques / e usam de todas as chantagens / da sentimental à política / para as ‘ego trips do sucesso’”.

Contrariando a sentença capital da produtividade (não só) acadêmica, a sagrada Emily tem por lema —“publish and perish” (publique e pereça). Uma de suas mais belas e contundentes oficiações de fé é o poema que começa com esta estrofe: “O sucesso é mais doce / A quem nunca sucede. / A compreensão do néctar / Requer severa sede”. Mesmo com todo o recato, ela produziu compulsivamente; sua obra completa soma 1.789 poemas.

Emily certamente assinaria “O Artista Inconfessável”, de João Cabral: “Fazer o que seja é inútil. / Não fazer nada é inútil. / Mas entre fazer e não fazer / mais vale o inútil do fazer. / Mas não, fazer para esquecer / que é inútil: nunca o esquecer. / Mas fazer o inútil sabendo / que ele é inútil e que seu sentido / não será sequer pressentido, / fazer: porque ele é mais difícil / do que não fazer, e dificil- / mente se poderá dizer / com mais desdém, ou então dizer / mais direto ao leitor Ninguém / que o feito o foi para ninguém”.

Primeiro livro de ensaios publicado por Augusto de Campos, em colaboração com o irmão Haroldo, “Re/Visão de Sousândrade” (1964; terceira edição, 2002) versa sobre o poeta maranhense (1833-1902), “sismo clandestino”, que se projetou da geração romântica para as frentes mais avançadas da modernidade, graças à sua original radicalidade.

Nesse espírito de reavaliação e justiça poética, estão os livros (assinados apenas por Augusto) “Re/Visão de Kilkerry” (1971; segunda edição, 1985) sobre o poeta baiano (1885-1917) e “Pagu: Vida-Obra” (1982; edição revista e ampliada, 2014, Companhia das Letras) sobre a escritora e militante Patrícia Galvão (1910-1962), que traz os ensaios em “prosa porosa” “Eh Pagu Eh” e “Pagu: Tabu e Totem”.

Nessa visada de revisão, “O Anticrítico” imprime “Arte-Final para Gregório”. Gregório de Matos (1636-1696) surge em pauta e clave de “orquestração gráfica”, apropriado de quatro versos recortados do poema “Sátira a Marinícolas”. A estes são aplicadas distintas tipologias, tornando-os peça autônoma com renovada dicção, que mostra com olhos e ouvidos livres um outro canto gregoriano. O autor se vale da classificação poundiana (melopeia, fanopeia, logopeia —uma correspondência ao joyceano “verbivocovisual” dos manifestos concretos) como chave “para a identificação do espectro sonoro e colorístico da poética de Gregório”: “pés de puas com topes de seda / cabelos de cabra com pós de marfim / pés e puas de riso motivo / cabelos e topes motivo de rir”.

Assim como há filmes de reapropriação de imagens de arquivo, que reempregam e ressignificam imagens alheias ("found footage"), esse procedimento formulado por Augusto de Campos poderia ser chamado também de poemas de reapropriação. Consta de seu livro de poesia “Outro”, a seção “Outraduções”, com trechos de textos de prosa recortados de seu contexto e tratados visual-conceitualmente “como” versos de poemas – “um (euclides)” (1997); “pessoares (bernardo pessoa)” (2011); “o polvo (vieira)” (2011); “com metro (raul pompeia)” (2012).

É natural que não apenas a literatura seja o campo de estudos de “O Anticrítico”; artistas-críticos (poetas) da música e das artes plásticas também são analisados, dada a pronúncia melopaica e fanopaica de Augusto de Campos. John Cage (1912-1992), “compósito / de anarquista e construtivista / músico-poeta-designer-pensador / profeta-guerrilheiro da arte interdisciplinar”, é o assunto de “Cage: Chance: Change”, com a tradução de um trecho da “Conferência sobre Nada” (1949): “Eu não tenho nada a dizer / e o estou dizendo / e isto é / poesia”. Um "koan". Um Twitter, "updated" e "uploaded" (“e daí?”). E um tapa.

Merce Cunningham (1919-2009) foi o companheiro de vida e de trabalho de John Cage desde 1944. Em 2007, a artista Tacita Dean propôs que ele dançasse uma coreografia para a beckettiana composição “ 4’ 33” ” (1952). Simplesmente sustentando a pose e mudando de posição a cada um dos três movimentos da silenciosa peça, Cunningham foi filmado por Dean e nomeou o trabalho como “Stillness” (quietude), testamento de suspensão e imobilidade.

Lemos em “Cage: Chance: Change”: “Arnold Schoenberg / (que lhe dava aulas de graça / sob uma única condição: devotar a vida / à música) / recriminou um dia o seu descaso pela harmonia / dizendo-lhe que para um músico / isso era o mesmo que defrontar-se com um / muro / o jovem Cage lhe respondeu: / ‘nesse caso eu devotarei / a minha vida / a bater a cabeça nesse muro’”. O desobediente "koan" evoca a dedicatória, em “Balanço da Bossa e Outras Bossas”, ao pai Eurico de Campos, “pintor e compositor, pianista e sambista”, que ensinou: “a passar toda a minha vida / a defender causa perdida”.

Composição duchampiana, “Atlas Eclipticalis” (1961-1962), “para 1 a 98 instrumentos / é uma transcrição das constelações do firmamento / tornadas legíveis sob a forma de notas”. Em 1969, Cage criou com Calvin Sumsion alguns objetos-poemas chamados “plexigramas”, rebatizados com o título “Não Querendo Dizer Nada sobre Marcel Duchamp”.

Objeto do estudo “O Lance de Dadá”, Duchamp (1887-1968) foi “o maior inventor anônimo do século”, anticrítico tradutor nos domínios da intermedialidade. Uma de suas primeiras intervenções radicais foi o mero translado de prosaicos objetos do cotidiano para a situação institucional das exposições artísticas. Tais reapropriações, ou melhor, expropriações, são os "ready mades" – “Roda de Bicicleta” (1913), “Fonte” (1917) (um urinol de cabeça pra baixo) e “L.H.O.O.Q.” (1919) (a reprodução da Gioconda com barba e bigode requer que se leia no título-acrônimo “elle a chaud au cul”, algo como “ela tem fogo no rabo”).

A última “obra” (dados lançados) foi “em vez de um quadro / um quarto”, chamado “Étant Donnés” (1946-1966), instalação com manequim deitado à moda de Courbert (1819-1877) numa paisagem baldia à la Pasolini (1922-1975). Tornada pública só em 1969, após a morte de Duchamp, teve como musa e literal modelo a artista brasileira Maria Martins (1894-1973), sua misteriosa e surreal amante.

No final do prefácio “Antes do Anti”, lê-se: “a poesia é cor, é som, é fracasso de sucesso, e não passa de uma conferência sobre nada”. Augusto de Campos cunhou uma espécie de etiqueta-bandeira em função de um dos ditos do artista dadá (“faço projetos sobre o acaso”) —“fracaso”. E explica: “o lema de Duchamp/ era ÉCHECS / palavra francesa / que significa ao mesmo tempo / ‘fracassos’ e ‘xadrez’”.

Outro lema, bem apropriado a um ideal truque de “revolução permanente” para arte —e não restrito às vanguardas históricas, mas conveniente a qualquer inquietação ou convulsão da modernidade que preze as exigências do rigor de criação—, parece não ter prazo de validade: “não repetir / apesar do bis”.

Retomando a colheita de “joias jubilares”, “A Língua do Pó, a Linguagem do Poeta”, sobre a tradução de Edward Fitzgerald (1809-1883) do “Rubaiyat” de Omar Khayyam (1048-1131), é um dos mais bonitos e didáticos ensaios do livro. É uma “lição de coisas” (aporia pós-drummondiana) da poesia e remete ao critério “tradução da tradução” com que o transpoeta expõe as experiências de seu laboratório.

Em “O Anticrítico”, estão traduzidos para o português três poemas traduzidos para o inglês a partir do original escrito em persa, em quartetos (o plural "rubaiyat" é derivado da palavra quatro em árabe), pelo poeta, astrônomo e matemático nascido em Nishapur —sua origem iraniana faria dele um irmão distante de Abbas Kiarostami?

Borges —para quem todo grande escritor cria seus próprios precursores— atribuiu ao poeta inglês Edward Fitzgerald a invenção do “Rubaiyat” para os leitores modernos, assim como Eliot chamou Pound de o inventor da poesia chinesa para o nosso tempo. O fato é que ele foi o responsável por fazer do “Rubaiyat” uma obra conhecida e popular no século XIX.

Fernando Pessoa foi bastante influenciado pelo “Rubaiyat” tra(du)zido por Fitzgerald. Em mais de uma ocasião, Augusto de Campos chamou a atenção de seus leitores para as belezas artísticas e as inquietações existenciais do “Erostratus”, obra do ortônimo Pessoa, e do “Livro do Desassossego”, do heterodoxo heterônimo Bernardo Soares, o Bartleby lisboeta.

O autor de “O Anticrítico” compôs poemas explícitos a Pessoa”: o clipe-poema “pessoandando” (1996) (fotomontagem no compasso de frases do “Livro do Desassossego” – “sou uma placa fotográfica prolixamente impressionável”); o poema interativo “Conversograma” (1997) e o citado “pessoares” (apropriação de uma frase do “Livro do Desassossego” —“aérea a hora era uma ara onde orar”).

O exemplar do “Rubaiyat” de Fitzgerald que pertenceu a Pessoa, e permanece em sua biblioteca particular (Casa Fernando Pessoa, Lisboa), foi publicado pela editora Tauchnitz (Leipzig) em 1928. Contém anotações a lápis e inscrições de traduções e de rubai de sua lavra —as “Canções de Beber”.

Maria Aliete Galhoz, que estudou os "rubaiyat" em sua poesia ortônima, catalogou poemas criativos manuscritos e traduções escritas no “Rubaiyat” (Casa Fernando Pessoa e Espólio da Biblioteca Nacional) e traduções manuscritas em “Omar Khayyam: The Poet” (1926, T. H. Weir).

Os “182 quartetos revelados” integram o volume 1 da série maior da edição crítica da obra do poeta editada pela Imprensa Nacional e a Casa da Moeda de Portugal (que, portanto, não imprime apenas dinheiro), compondo “Poemas de Fernando Pessoa: Rubaiyat” (2008). Apenas como brinde, um quarteto pessoano da seção “poemas criativos no Espólio da Biblioteca Nacional”: “O fim do longo, inútil dia ensombra. / A mesma esperança que não deu se escombra, / Prolixa… A vida é um mendigo bêbado / Que estende a mão à sua própria sombra”.

De volta a “A Língua do Pó, a Linguagem do Poeta”, dois rubis brilham. “Como traduzir essa beleza intraduzível?”, pergunta-se Augusto de Campos diante da linha de monossílabos, os pares de aliterações e as cadeias fônicas do rubai número XXV: “Ah, make the most of what we yet may spend, / Before we too into the Dust descend; / Dust into Dust, and under Dust to lie, / Sans Wine, sans Song, sans Singer, and – sans End!”. Sua tradução: “Ah, vem, vivamos mais que a Vida, vem, / Antes que em Pó nos deponham também; / Pó sobre Pó, e sob o Pó, pousados, / Sem Cor, sem Sol, sem Som, sem Sonho – sem.”

No rubai de número LXV, colhe a gema: “Of threats of Hell and Hopes of Paradise! / One thing at least is certain – This Life flies; / One thing is certain and the rest is Lies; / The Flower that once has blown forever dies.” E recolhe: “Inferno ou Céu, do beco sem saída / Uma só coisa é certa: voa a Vida, / E, sem a Vida, tudo o mais é Nada. / A Flor que for logo se vai, flor ida.” Sob ameaças e esperanças (ainda confinados), a poesia é fiadora (ainda a desconfiar) de uma promessa de paraíso.

O tradutor-anticrítico então comparte com o leitor seus desafios e achados: o anagrama que se isomorfiza (“thi-S L-I-F-E F-L-I-E-S”; a vida voa), com “o deslocamento anagramático das letras / de life na palavra flies / correspondendo ao significado / da dispersão e do desaparecimento da vida”. E continua: “no 4º verso, nova disseminação anagramática / no mesmo sentido: / the F-L-O-W-E-R that once has b-L-O-W-n F-O-R e-V-E-R dies”, “as letras da palavra flower / (equivalente metafórico de life) / se desmembram, se / despetalam / pelas palavras seguintes”.

E conclui: “LIFE-FLIES era impossível. / mas foi possível estabelecer outras conexões: / VoA e VidA, letras iniciais e finais iguais, / viDA e naDA (passando por tuDO) [...]” e “na última linha aflorei o despetalamento da FLOR: / a F-L-O-R que F-O-R L-ogo ... / e o despetalamento da VIDA, que eu não conseguira antes: / ... se V-A-I, flor I-D-A.”

Tal infra-atenção, “cronomicrometragem” de átomos dos vocábulos, é educada pela pedra da “dialética de olho & fôlego” (& perdas) apreendida também nas traduções de “Poem(a)s: E. E. Cummings”, o primeiro livro de tradução publicada por Augusto de Campos, em 1960 (edição revista e ampliada, 2011). Ao comentar a intraduzibilidade de “a(l” de Cummings, admitindo a irredutibilidade insuperável do original e as perdas irrefutáveis, o poeta-tradutor-anticrítico ampara as arestas das (im)possíveis compensações. No “Rubaiyat”, o original é uma tradução e a (dis)solução do verso final traduzido (“a flor que for logo se vai, flor ida”) rivaliza em beleza com as perdas.

Aquela flor de Omar Edward Khayyam Fitzgerald —uma vez que floresce, também evanesce— evoca a flor mallarmaica ausente de todos os buquês e convoca a flor de João Cabral (cabe sempre lembrá-lo, ainda mais em seu centenário), com seus cristalinos (cabralinos, “acrilíricos”) versos, precisos e preciosos: “flor é a palavra / flor, verso inscrito / no verso, como as / manhãs no tempo.

Se para Emerson “a língua é poesia fóssil”, se para Bachelard “o fóssil é um ser ainda vivo, adormecido em sua forma”, e se para Warburg “o leitfossil é a sobrevivência da imagem como memória mental e material”, seria possível esboçar uma constelação em que “a melhor crítica de um poema é um outro poema” (Cage), enquanto tal poema seja uma tradução. É quando Paulo Freire (“ler é reinventar o lido”) encontra Ezra Pound (“make it new”). Uma tradução é também uma forma de reapropriação.

A produção de Augusto de Campos como tradutor de poemas é numericamente maior do que sua produção como autor de poemas. Ele mesmo já manifestou que às vezes prefere mais traduzir poesia alheia em vez de criar a sua própria. Mas em suas traduções ele é também poeta, copoeta —no sentido de autor, coautor.

Na série “A Herança da Coruja” (1989) de Chris Marker (recentemente exibida na versão online do 25º É Tudo Verdade), Vassilis Vassilikos explica que, em grego, não existe propriamente a palavra “escritor”. Em grego, a palavra para “escritor” (termo que vem do latim) é “syngrapheas”; “grapheas” é um escriba, “syngrapheas” é um coescritor, o escriba que cria com (a conexão “co-”).

E —eis o xis da questão— quem é esse outro?, pergunta-se o autor de “Z”, que responde, replicando: “O outro de Sartre? o de Heidegger?”. À leitura de “O Anticrítico”, podemos responder —à luz do “eu é um outro” de Rimbaud e dos múltiplos “eus & outros” de Pessoa e de Borges —que esse outro é o tradutor, um outro crítico. Outrora agora, anticrítico, antitradutor, outradutor.

Carlos Adriano, cineasta, é doutor em cinema pela USP, com pós-doutorado em comunicação e semiótica pela PUC-SP e em meios e processos audiovisuais pela USP.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.