[RESUMO] Autora argumenta que onda mundial de derrubada de estátuas não equivale a tentativa revisionista de apagar a história; na realidade, busca um entendimento mais complexo do passado, incluindo traumas e vozes dos grupos excluídos. No entanto, em vez de só enfatizar a demolição de monumentos a racistas, deveríamos procurar sinais de construção, como o Memorial Nacional pela Paz e Justiça, em Montgomery, Alabama.

A onda de derrubada de monumentos nos Estados Unidos, que começou com os protestos contra a morte de George Floyd em maio, segue forte. Em 10 de agosto, o governo local removeu um monumento a soldados confederados na tradicional cidade de Athens, no estado da Geórgia —área famosa pelo patrimônio histórico associado à cultura sulista. Uma página da Wikipedia, atualizada quase diariamente, lista quase 200 monumentos removidos ou cuja remoção está planejada.

O iconoclasmo continua, nos Estados Unidos e no mundo, porque a história representada nesses monumentos está viva no presente. Não é um capítulo concluído, fechado no passado. Trata-se de uma história que combina traumas e feridas antigas com violências novas.

Os monumentos homenageavam pessoas e eventos ligados à escravatura, colonização e segregação, que resultaram na servidão, perseguição e morte de milhões de indígenas e de africanos e seus descendentes. Antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, havia cerca de 60 milhões de indígenas em todo o continente americano, de norte a sul.

Por meio de guerras, massacres e doenças às quais os povos nativos não tinham imunidade, os europeus dizimaram 90% dessa população em pouco mais de cem anos. O genocídio foi tão grande que, segundo estudo publicado em 2019 na revista científica Quaternary Science Reviews, contribuiu para a Pequena Era Glacial, um resfriamento global ocorrido entre os séculos 16 e 19.

O regime colonial dependia dos escravos, cujo trabalho enriqueceu os colonizadores europeus e, depois da Independência americana em 1776, continuou enriquecendo a elite branca do país. Cerca de 300 mil africanos foram trazidos aos Estados Unidos como escravos, segundo a Base de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos (para o Brasil, foram 5,8 milhões de africanos).

A Guerra Civil foi motivada, entre outros fatores, pela oposição entre os estados escravistas do Sul do país e os abolicionistas do Norte. A Confederação sulista perdeu a guerra, e a escravidão foi abolida em 1863, mas a opressão racial persistiu na forma das leis segregacionistas de Jim Crow, que vigoraram no Sul até 1965. Isso explica por que a maioria dos monumentos destruídos estão em estados desta região.

A segregação acabou, mas não os seus efeitos. O racismo assumido sobrevive na sociedade americana, em atos criminosos que vão de pichações a massacres —por exemplo, o da Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel, em Charleston, na Carolina do Sul, em 2015, frequentada por negros.

Há também racismo implícito, pelo qual minorias raciais são preteridas para empregos e empréstimos bancários, recebem pior tratamento de saúde e sofrem punições mais severas em escolas. O racismo não existe apenas nas atitudes de indivíduos, mas também no sistema político, econômico e educacional. As desvantagens vão se acumulando por gerações, no que se chama de racismo sistêmico.

Os monumentos a escravistas e segregacionistas não são apenas o dedo em uma ferida que não cicatrizou: são ícones que legitimam e naturalizam uma violência contínua. O mesmo vale para estátuas de colonizadores europeus. Os povos indígenas que sobreviveram à colonização foram expulsos de suas terras e, como no Brasil, empurrados para reservas. Hoje, sofrem com falta de acesso à educação e à saúde, pobreza, epidemias, drogas e alcoolismo.

A derrubada de estátuas é parte de um movimento maior de repensar os sinais públicos da história: nomes de edifícios e logradouros, obras de arte, decorações de interiores, bandeiras, canções, até mesmo marcas de produtos alimentares que usam estereótipos —a companhia Quaker anunciou em junho que irá mudar o nome e o logotipo da mistura para panquecas Tia Jemima.

Esse movimento cria um dilema: por um lado, expressa o desejo de cultivar uma sociedade mais justa e diversa. Por outro, sugere um apagão histórico, como se as pessoas estivessem reescrevendo a narrativa do passado e caminhando para um perigoso esquecimento e revisionismo.

O espectro do revisionismo assusta, devido a exemplos como os negadores do Holocausto —que chegaram ao ponto de mover processo para provar que os campos de extermínio nazistas eram uma farsa, caso do historiador negacionista britânico David Irving— ou a União Soviética, onde adversários políticos tinham seus nomes e suas fotos removidos de livros e jornais.

Remetendo ao perigo desse revisionismo, o prefeito de Baltimore, o democrata Bernard Young, que é negro, repudiou a destruição da estátua de Colombo na cidade, declarando que não se pode "apagar a história" e que monumentos devem ser preservados "para que se possa conversar sobre o que aconteceu no passado sombrio".

Por esse ponto de vista, o iconoclasmo atual é equivalente ao revisionismo. Neste último, a história é revisada com certas intenções: negar responsabilidade histórica, justificar crimes e manter regimes de opressão. O movimento atual tem a intenção oposta: quer reconhecer crimes do passado, produzir representação da história mais completa e construir sociedade menos opressiva.

As estátuas aos escravagistas e colonizadores contam apenas uma parte da história. Em geral, usam linguagem artística que glorifica o sujeito: os homens estão em poses sérias, de uniforme militar, carregando armas. Muitas estátuas usam a pose grega do "contrapposto", aludindo à tradição clássica e suas associações de triunfo e superioridade cultural (muitas das estátuas removidas foram erigidas entre 1890 e 1920, quando o monumentalismo da escola de belas-artes vigorava).

As estátuas são elevadas em pedestais, reforçando a importância do sujeito representado e a sensação de hierarquia. É uma representação enviesada, que busca glorificar e dignificar. Se houvesse um livro sobre Hitler que apenas narrasse fatos lisonjeiros e incontroversos de sua vida, seria fácil perceber a parcialidade e o perigo de tal versão.

As estátuas em praças públicas, as efígies nas fachadas de edifícios e os nomes de logradouros são elementos narrativos de uma história pública, contada com imagens e objetos espalhados nas cidades e paisagens do país. As estátuas incomodam porque contam apenas uma parte da história e estão à vista de todos; um negro ou um indígena não pode escolher se vai "abrir a página" da praça da cidade onde mora.

Além disso, estátuas não oferecem muito contexto. Uma biografia de Hitler pode contextualizar sua vida, explicar o genocídio e a guerra que ele comandou, seu racismo, o contexto patriótico e xenófobo da Alemanha etc. Porém, estátuas não contêm tantas informações, seja em texto ou imagens.

Preservá-las na forma em que estão ajuda mais o esquecimento do que o conhecimento crítico do passado. Futuras gerações podem simplesmente olhar para as imagens desses homens e pensar que foram heróis, ou fizeram algo valoroso.

Já a derrubada das estátuas quer, sim, reescrever a narrativa da história, mas não para esquecer o que aconteceu. Quer, justamente, lembrar em mais detalhes e mais nuances o que ocorreu —como traumas, violência e destruição— incluindo vozes que, elas sim, foram apagadas: as vítimas, os perdedores.

A questão dos monumentos não se resolve apenas pensando na história —a sequência de fatos e suas narrativas—, mas também na memória, ou seja, como indivíduos e sociedades entendem, transformam e utilizam a experiência histórica.

O historiador francês Pierre Nora escreveu, no livro "Lugares de Memória", que quanto menos as pessoas vivem a memória de fatos históricos "por dentro", em seus pensamentos, lembranças, discussões e reflexões, tanto mais a memória "tem necessidade de suportes exteriores e referências tangíveis".

James E. Young, professor da Universidade de Massachusetts Amherst, em seu livro "Textura da Memória", observou que, por si sós, monumentos são apenas "pedras na paisagem". Contexto social é tudo.

A derrubada dos monumentos nos EUA acontece em um contexto de consciência sobre o racismo, de valorização da história negra e indígena e de críticas ao legado colonial. Essa consciência não vem de hoje. Ativistas e intelectuais negros lutavam contra a escravidão e seu legado desde o século 19, liderados por figuras como Frederick Douglass e W.E.B. Du Bois.

A renascença do Harlem nos anos 1920, a luta pelos direitos civis nos anos 1940 a 1960 e o movimento Vidas Negras Importam, iniciado em 2013, são alguns dos marcos que demonstram uma consciência social coletiva em grande escala —assim como, no caso dos povos indígenas, o apoio maciço aos protestos da reserva Standing Rock contra o oleoduto de Dakota em 2016.

Essa consciência coletiva informa as práticas sociais de memória. São práticas que não vêm apenas das bases, mas também de atos e políticas oficiais. Por exemplo, desde 1976, fevereiro é reconhecido nacionalmente como Mês da História Negra nos EUA.

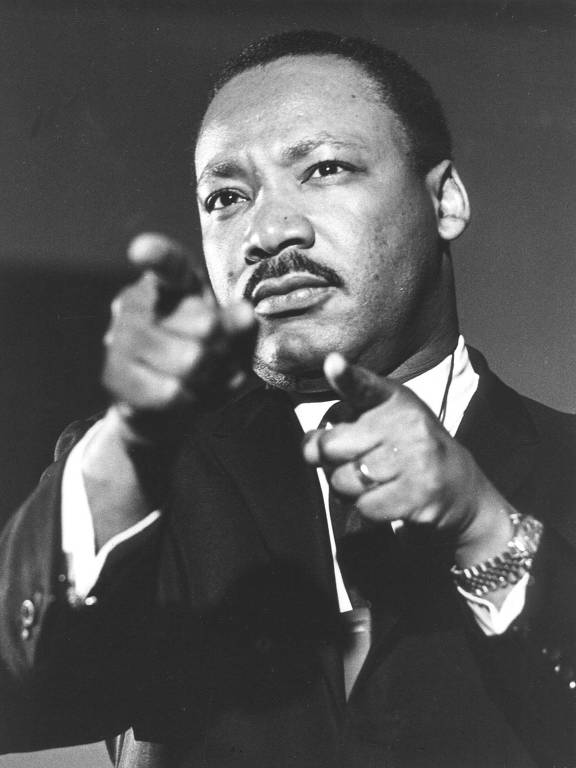

O nascimento de Martin Luther King Jr., líder do movimento por direitos civis assassinado em 1968, é feriado nacional. Nas escolas, as crianças (de todas as raças) aprendem essa história e celebram Martin Luther King e seu legado.

Esses exemplos indicam que a memória desses traumas é praticada aqui nos EUA, por uma boa parte da população, no sentido de interioridade que Nora descreveu. Os protestos contra a morte de George Floyd, as manifestações pedindo justiça racial e a derrubada de monumentos não são eventos isolados. São a crista de uma onda social muito maior —e devem ser entendidos nesse contexto mais amplo em que derrubar uma estátua não significa esquecer, mas sim continuar a refletir sobre o passado e agir com base nessa reflexão.

A criação de monumentos é parte dessa história. As estátuas não brotaram do cimento sozinhas. Entender por que e por quem foram erigidas ajuda a questionar se devem continuar onde estão, da forma que estão. A recepção, interpretação e transformação dessas estátuas também faz parte de suas vidas e mortes como monumentos. A história continua.

Em vez de focar a demolição de monumentos a racistas, talvez devêssemos procurar sinais da construção de uma história mais crítica, atos que continuam movendo a memória social para o presente e o futuro. Por exemplo, o Memorial Nacional pela Paz e Justiça, em Montgomery, Alabama, inaugurado em 2018 e dedicado às vítimas da supremacia branca americana. Concebido pela firma de arquitetos MASS Design, o memorial registra um passado sombrio de forma crítica e comovente.

Ou o Museu Nacional da História e Cultura Afro-Americana, projetado por uma equipe de arquitetos negros liderada por David Adjaye e aberto em 2016 —um edifício de arquitetura expressiva e projeto curatorial cuidadoso.

Ou atos aparentemente menores, ou menos monumentais. Moro em Minneapolis, onde George Floyd morreu sob o joelho de um policial. O local de sua morte, na esquina da rua 38 e da avenida Chicago, foi transformado por manifestantes em um memorial público, com murais, buquês de flores e esculturas.

A rua virou local de encontro, luto, reflexão e lembrança, com performances, visitas e atos de solidariedade. Se quisermos entender como a sociedade lida com sua história, não podemos nos ater apenas aos exemplos de estátuas derrubadas. É preciso contar a história por completo.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.