[RESUMO] Maior poeta vivo brasileiro, Augusto de Campos chega neste domingo (14) aos 90 anos em plena atividade. Do início do movimento concretista, nos anos 1950, ao bolsonarismo atual, manteve-se fiel aos compromissos e ao rigor formal de sua poesia, cuja consciência “apocalíptica”, moldada pela corrosão da utopia na aproximação da vanguarda com as massas, vê na linguagem uma forma de resistir e reexistir em face da mercantilização da vida, da domesticação da arte e do descambar político do país.

Completa 90 anos neste domingo (14), em plena atividade, o maior poeta brasileiro vivo: Augusto de Campos. Não faço essa afirmação à maneira da corrida pelo lugar do “number one”, que se dá em quase todos os setores da vida contemporânea, mas em nome da poesia que está no avesso disso —e Augusto de Campos ocupa esse lugar avesso de maneira particularmente radical.

Não se trata, pois, de colocá-lo no topo de um sistema literário que se pulverizou, nem de condecorá-lo com honras literárias de praxe, mas de entender o lugar dessa poesia contumaz em sua “clareza de cristal” e sua “dureza de rochedo”, fiel a seu núcleo irredutível à facilitação e consumada em mais de 70 anos de exercício da literatura em estado múltiplo: poesia na página do livro, no cartaz, no objeto multidimensional, no vídeo, no som.

E na tradução: Augusto agregou à poesia em língua portuguesa não só obras traduzidas de Ezra Pound, James Joyce, e. e. cummings, Maiakóvski, Rilke, Mallarmé, Rimbaud e Paul Valéry, mas também de poetas provençais, de Dante Alighieri, John Donne, William Blake, Lewis Carroll e Emily Dickinson, entre muitos outros, além de participar da redescoberta dos brasileiros Sousândrade, Kilkerry e Pagu.

É significativo que João Cabral de Melo Neto (que sucedeu Drummond, pode-se dizer, no papel tácito de número um da poesia brasileira, quando isso ainda fazia algum sentido) tenha eleito Augusto, em um momento importante de definição, como o interlocutor privilegiado de sua própria poesia.

Em um testemunho sobre a radicalidade da obra de Augusto, sobre as diferenças de linguagem entre os dois e, de certo modo, sobre o destino incerto da poesia no Brasil, Cabral dedicou o poema de abertura de seu livro “Agrestes” (1985) a esse “cuja vida sempre / foi fazer / catar o novo”, esse que “faz uma poesia de distinta liga de aço”, capaz de “lavar-se da que existia” levando-a “à pureza extrema”, ao preço da invisibilidade e, no limite, à quase inviabilidade (“A Augusto de Campos”).

Em outras palavras, João Cabral detectava solidariamente o relativo isolamento a que se via confinada a poesia “sem mídia sem média sem medo” de Augusto (para usarmos, agora, palavras deste). Mais que isso, convidava o poeta concreto a aferir a poesia contida em “Agrestes”, tomando como pedra de toque o seu obstinado rigor de leitor “intolerante” e avesso ao fácil e ao cediço.

Com certa deferência retórica, mas sincera, Cabral submetia, então, a cadência de seus “não versos” de oito sílabas e suas rimas toantes, próxima da prosa, ao crivo daquele que levou a poesia a um “ponto extremo” além do verso, e que “soube ler com acuidade / poetas revolucionados”.

Em suma, assinalava a continuidade descontínua que se estabelecia entre eles, fazendo um gesto de identificação preferencial por esse que, se é que era “leitor contra” e “leitor malgrado”, constituía-se afinal no “contra mais a favor”, como acabou dizendo Augusto de Campos no poema-resposta em que encarece em Cabral “uma / fala / tão / faca / fratura / tão / ex / posta / tão / ácida / tão / aço / osso / tão / osso / só” (“joão / agrestes”).

Com o que os dois poetas se congratulavam na adesão comum a uma linguagem não ornamental, construtiva e voltada para a objetividade da palavra “sem plumas” e do canto “a palo seco” (para usar aqui expressões do poeta pernambucano).

Mais que mero elogio, a homenagem cabralina tinha acento reflexivo e se fazia no próprio ato poético. Com ela, o poeta da “educação pela pedra” oferecia uma alternativa para desatar o nó que aprisiona muito da avaliação da poesia de Augusto de Campos à gangorra viciosa entre seguidores e detratores.

Aliás, o mais consistente, independente e receptivo trabalho crítico de fôlego sobre a poesia concreta foi escrito por um argentino, Gonzalo Aguilar —próximo o bastante do Brasil e suficientemente distante do imbróglio crítico brasileiro em torno do assunto para desenvolver uma perspectiva histórica que soa equilibrada. Chama-se “Poesia Concreta Brasileira: as Vanguardas na Encruzilhada Modernista” (Edusp, 2005).

A palavra “encruzilhada” pode ser entendida como contradição (o que não quer dizer incoerência, mas movimento interno das tensões). Entre as contradições que marcam o momento originário do movimento concretista, a principal reside, segundo Aguilar, na conturbada sustentação de uma “teoria essencialista do progresso”, articulada em torno da absolutização do novo e da autonomia teleológica dada à forma, em meio às contingências explosivas que cercam a prática artística.

Comprometida com uma visão não aurática e utilitária da poesia, afinada com o objeto industrial consumível, técnico, plástico, ligado ao planejamento construtivo, à arquitetura, ao design, à publicidade, o movimento concretista entra na cena cultural brasileira dos anos 1950 como um trator de última geração em tempos de construção de Brasília.

Trator traumático, abrindo terreno para o anúncio, não sem estardalhaço, do fim do ciclo do verso em poesia e de uma repaginação completa da cultura literária pensada nos termos da teoria da informação e do design.

O respaldo dado à arte moderna, desde o final dos anos 1940, por instituições como o Masp, o MAM e a Bienal de São Paulo reforçava, segundo Aguilar, a crença na “imposição hegemônica e em nível nacional” dos postulados da vanguarda paulista. O que havia de linha reta nessa certeza veio a ser sacudido nos anos 1960 pelas instâncias da participação política, da explosão dos meios de massa e da carnavalização tropicalista.

Revolução, mercado e corpo, isto é, engajamento, cultura pop e contracultura foram fatores intervenientes que puseram à prova a ortodoxia do novo, bagunçando a seu modo o coreto concreto e obrigando-o várias vezes a se reinventar.

A passagem utópica à sociedade livre “na qual a poesia definitivamente seria útil” encontrou uma sobrevida na ideia de “produssumo”, formulada por Décio Pignatari: a aposta na redução da distância entre a produção de vanguarda e o consumo de massas.

Os tempos prometiam uma ampliação significativa da sensibilidade simultaneísta e não linear turbinada pelos media: Miles Davis dialogara com a música de Stravinski, Stockhausen colaborava com os Beatles, a concisão joãogilbertiana podia ser comparada à de Anton Webern, Godard estava nas telas, a tropicália levava repertório vanguardista às paradas de sucesso e a massa parecia pronta a comer “o biscoito fino que fabrico”, dando corpo à profecia de Oswald de Andrade.

Deu-se, de fato, uma grande mudança de parâmetros de linguagem no período, com uma influência decisiva da poesia concreta na nova semiótica verbal e visual brasileira, no repertório literário, além das marcas impressas ao longo do tempo nas obras de Caetano, Gil e Gal, de Walter Franco, Tom Zé e Arnaldo Antunes.

É claro, no entanto, que “produção” e “consumo” não estavam em rota de convergência, mas de distanciamento abissal, e que aquele foi um interregno de sonhos para a arte ocidental (especialmente no cinema e na música), em que novas e imensas possibilidades técnicas e vivenciais se entreabriram para um público vasto, antes de o mercado implantar a sua lógica redutora de maneira impositiva e onipresente.

Afinal, a utopia dos objetos artísticos de fatura industrial entrando nos meios de massa e determinando seus padrões estéticos, embutindo em si uma emancipação social, diz Gonzalo Aguilar, é problemática, senão “paradoxal”, em um mundo em que a utilidade faz parte das relações de dominação.

É na espiral dessas muitas contradições que o programa da poesia concreta foi finalizado enquanto programa, sem prejuízo de que seus poetas principais, Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos, partissem para suas respectivas carreiras poéticas solo.

Essa grande alteração no tamanho das expectativas é essencial para situar a trajetória da poesia de Augusto de Campos, que absorve e atravessa problematicamente a fratura em seu próprio projeto. De maneira obstinada, porém, mantém ao longo do tempo uma implacável integridade de fundo, não obstante os impasses com os quais se defronta.

Nesse sentido, sua atitude em relação à poesia se afina com a de João Gilberto para a canção, enquanto artista fiel ao grão incorruptível da sua arte, do qual não se afasta de jeito nenhum. Ambos provocativamente silenciosos e esquivos, embora assertivos no seu rigor formal à toda prova, mantiveram-se aferrados aos compromissos e às promessas dos anos dourados do pós-guerra, mesmo quando as promessas se esvaíram e quando as leis do mercado se impuseram por tudo e com tudo.

“Mercado” (2002), aliás, é um poema sintomático a esse respeito: tudo à venda / nenhum poema. Entre o anúncio que abre e o antianúncio que fecha o texto-imagem, uma forma esferoide arrola em seu giro virtual itens heteróclitos que abarcam praticamente tudo: “cdtvcinema / o gênio da raça / a mortalidade infantil / a má distribuição de renda / a comunicação de massa / a injustiça do sistema / o risco brasil”.

A vendabilidade geral engolfa os “mass media”, as potências simbólicas, a desgraça social, o cálculo econômico. Nessa gira tecnomercável, a poesia não deixa traço que não seja o traço negativo de sua própria existência.

Umberto Eco distinguia o modo “apocalíptico” e o modo “integrado” de reagir ao avanço da nova tecnologia das comunicações e ao império dos meios de massa. Os “apocalípticos” viam esse avanço como uma calamidade destruidora da cultura; os “integrados”, como uma abertura empolgante a novas e inimagináveis possibilidades para a vida e para a arte.

Se a poesia concreta, enquanto movimento, expandiu-se em um clima de franco e programático entusiasmo “integrado” (protagonizado sobretudo por Décio Pignatari, até certa altura), Augusto revelou-se com o tempo o mais “apocalíptico” dos artistas contemporâneos.

Vale lembrar, a propósito, que sua poesia sempre esteve ligada, desde o início, à temática da angústia, palavra que aparece insistentemente em “O Rei Menos o Reino” (1949-1951) e que se associa curiosamente, aliás, a seu próprio nome em “Ad Augustum per Angusta” (1951-1952). E que “Greve” (1961), poema político participante, se escrevia sobre a película transparente que distancia e cumplicia o trabalho do poeta com o trabalho do operário, ambos em greve, em suspensão e em protesto.

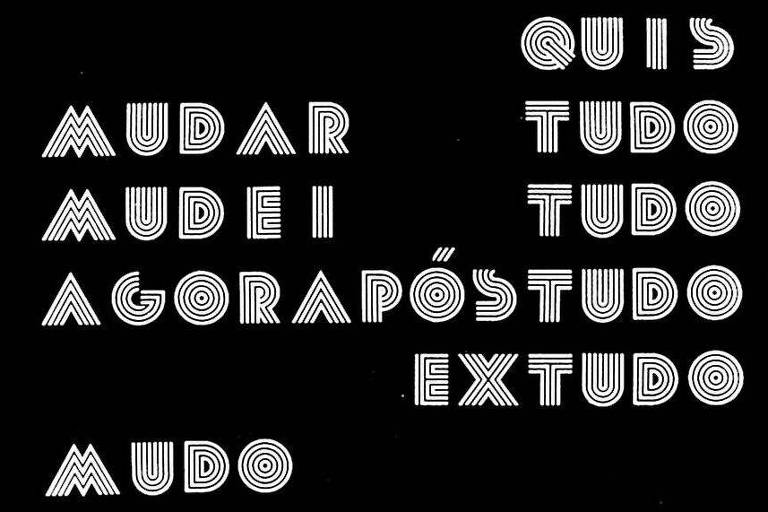

Mas o indicador maior desse ponto de torsão é o famigerado poema “Pós-tudo” (1984), cujo texto em linguagem mais corrente, despido de sua visualidade, seria: “quis / mudar tudo / mudei tudo / agorapóstudo / extudo / mudo”.

“Pós-tudo” é uma expressão genérica e sumária, mas intuitiva e de sentido imediato para quem viveu as contorções da arte no turbilhão das modas, da proliferação dos pós e dos néos-tudo dos tempos chamados pós-modernos nos anos 1980. Ela indicia a aceleração e a saturação instantaneísta do moderno, bem como o que o processo tem de esgotamento entrópico e de colapso —a absolutização do novo posta em espasmo. “Pós-tudo” imita e condensa em uma palavra a corrente frenética das modas, mas para exacerbá-la virando-a do avesso.

Na última palavra do poema —mudo— o vetor de mudança que atravessava o processo todo vira mudez. E aqui está o ponto sensível: o sujeito emudecido pela avalanche entrópica do pós-tudo, ex-tudo, resiste e reexiste ainda assim na sua disposição de ser o mudo sujeito da mudança emudecida, insistente e silenciosa mesmo que sem chão histórico e sem lugar. Não à toa, “Despoesia” e “Não” serão os títulos de seus livros de 1993 e 2003, regidos pela via negativa.

Roberto Schwarz criticou “Pós-tudo” como se o poema selasse uma acomodação acrítica ao mercado e aos meios de massa, sem perder, segundo ele, a arrogância novidadeira da vanguarda (“Marco Histórico”, 1985, recolhido em “Que Horas São”, 1987).

O que de mais importante ocorria ali, no entanto, era justamente o oposto: naquele “marco histórico”, o poema de Augusto de Campos acusava o golpe da generalização pós-moderna da mercadoria, nos dois sentidos da expressão, isto é, sofria e denunciava o abalo de grandes proporções na perspectiva cultural do mundo.

Para entender isso era preciso ver o mais simples, o mais óbvio e o mais fundamental —que o poema todo é feito para desembocar na ambivalência da palavra mudo, na qual oscilam obstinadamente mudança e mudez.

“Pós-tudo” anuncia a disposição dominante na poética de Augusto a partir de então: trata-se da consciência “apocalíptica” de uma condenação ao não lugar, enfrentada com altivez silenciosa, sem abrir mão dos seus pressupostos poéticos de fundo.

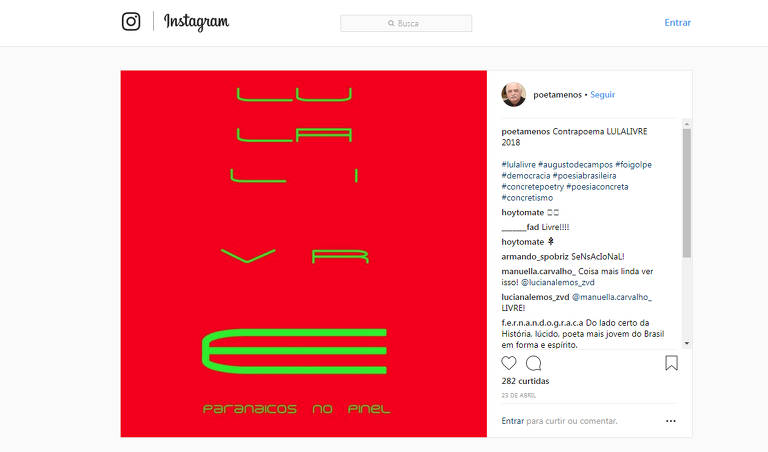

Porém, pontuada pelo tom incisivamente cáustico de algumas de suas intervenções e poemas feitos já nos anos 2000, críticos ácidos da mercantilização da vida, da mídia medianizada, da domesticação da arte e do descambar político que veio dar no golpe do impeachment de Dilma Rousseff e na vitória do bolsonarismo (ao qual Augusto dirigiu alguns epigramas satíricos).

A propósito, Oswald de Andrade resumia em quatro palavras-chave a baixa antropofagia que come por baixo da sociedade brasileira: “inveja”, “usura”, “calúnia” e “assassinato” (“Manifesto Antropófago”, 1928).

Augusto (que identifica em Oswald um pensador incontornável) certamente reconheceria nessas quatro bestas do apocalipse político brasileiro a mais completa emanação do bolsonarismo enquanto baixa antropofagia. Elas podem ser traduzidas hoje, termo a termo, por ressentimento (inveja), liberalismo oportunista (usura), fake news (calúnia) e necropolítica assumida (assassinato).

Fique claro, no entanto, que Augusto de Campos não é um conteudista que sai brandindo lemas, palavras de ordem e chamados políticos na linguagem corrente que afaga o senso comum. Seu pressuposto ético, poético e político sempre foi o de interceptar o automatismo da linguagem-pensamento e abri-la a um campo de relações em que significados e significantes não marcham soldados, como signos prontos, mas se interferem como partículas que multiplicam seus vieses em fissões e fusões, sobrepondo-se em formas de quadrículas, espirais, linhas horizontais ou verticais que chamam para a viagem na língua via linguagem.

Não se trata também de um fluxo irracional de associações livres e devaneios metafóricos. O compromisso é com a materialidade das coisas, a começar da materialidade da palavra entendida como coisa sem maiores sacralidades (daí a afinidade recíproca com João Cabral).

No caso de Augusto, o leitor é convidado a sair da zona de conforto das palavras prontas para entrar em uma zona de gozo em que nunca se encontra o dom que chamamos de poesia, embora estejamos dentro dela.

É o caso exemplar do poema “Não” (1990), no livro do mesmo nome. Na versão original, era um caderninho artesanal de dez páginas datilografadas, denunciando na precariedade do objeto a própria contingência do assunto.

Podemos dizer sem medo que o poema é uma redução radicalmente concentrada de “Procura da Poesia” de Carlos Drummond de Andrade, em que a poesia aparece como essa coisa que nunca está onde se pensa estar (seus temas, seus problemas, suas confissões, vivências, invocações, seus questionamentos, sentimentos) se não entrarmos no “reino das palavras”.

Em “Não”, as palavras se agrupam sem separação (o leitor é que tem que distingui-las) em pequenas quadrículas em que se apertam frases que perseguem também a improvável definição da poesia.

Ocorre que, a cada página, o número de letras diminui, a mancha afunilada do texto passa por um estreitamento angustioso que soa como uma contagem regressiva, chegando no final a um rasto ou um resto da própria palavra poesia —um “nada que é tudo”, para dizer com Fernando Pessoa; “a iminência de uma revelação que não se dá”, para dizer com Jorge Luis Borges; ou um bim bom (“é só isso o meu baião”) para dizer, de maneira definitiva, com João Gilberto.

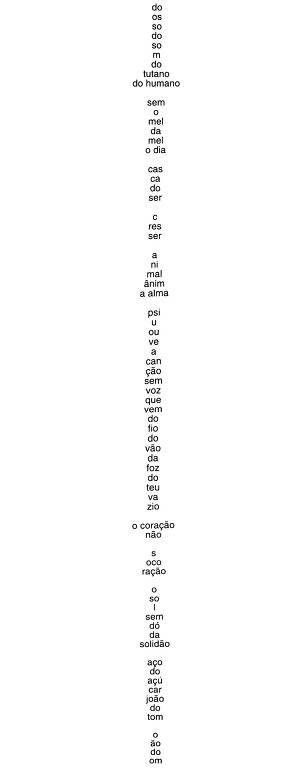

Falando nisso, o poema “Ão” (1994), o meu preferido em toda a obra de Augusto, pode ser lido em feitio de oração —sintática e poética— oferecida a essa partícula diferencial da língua portuguesa, essa sílaba na qual se joga o enigma do nosso destino inconsciente.

Rasgando a página de alto a baixo, em uma linha vertical dominantemente monossilábica, alguma coisa vem do som de um cerne inaudível no “tutano do humano”, seca de mel e de melodia, na casca crescente do ser, ânima animal fazendo-se ouvir em silêncio como “can / ção / sem / voz / que / vem / do / fio / do / vão / da / foz / do / teu / va / zio”. Infinito vão, como diz “Drão” (a canção de Gilberto Gil), “imenso monólito” e arquitetura do nosso amor no soco do coração solar e “sem / dó / da / solidão”.

Tudo desembocando em uma fórmula alquímica, secreta e claríssima: a dureza do aço e a doçura do açúcar, o acorde de João (Gilberto) no tom de Tom (Jobim), o mantra do om no ão.

Em “Cidade City Cité” (1963), uma única e longa palavra-fluxo, composta pelo engate de substantivos abstratos que portam todos eles o mesmo sufixo cidade (como atrocidade ou elasticidade), desemboca afinal no substantivo concreto cidade, fazendo a megacidade aparecer, em sua avassaladora potência onívora, como a onivoracidade que devora tudo.

Ocorre ainda que os mesmos radicais, se associados aos sufixos city e cité, multiplicam o poema pelas línguas inglesa e francesa, nas quais funcionam de forma análoga. Mais que um mero trocadilho, como querem alguns, em avaliação diminuidora, trata-se de um supertrocadilho —um macrotrocadilho expandido em uma palavra-cidade que é também palavra-língua. O fato de parecer fácil e factível, depois de feito, só aumenta, a meu ver, o seu interesse.

Já “Sos” (1983) é poesia grave da nossa solidão cósmica, girando em espirais polifônicas em volta do oco/eco do universo, onde jaz o pedido solitário de socorro condensado nas palavras sos e sós. A transcriação visual e sonora do poema, feita em parceria com Cid Campos, ressalta extraordinariamente a sua potência e a sua pungência.

No livro mais recente, “Outro” (2015), o alfabeto parece estar às vezes no limite de sua pulverização, como no poema “Pós” (2012), a seu modo um pós-soneto aludindo à morte —esta sim o definitivo e verdadeiro pós-tudo—, mas afirmando, uma vez e sempre, a prova improvável da poesia: “és / pó / só / pó // se / és / pó / sê // es / se / pó // po / es / ia”.

A pulverização do alfabeto, convertido às vezes em dados-dominós do acaso ou em sinais mínimos e quase ininteligíveis, indica uma espécie de esgarçamento na relação entre a entropia e os códigos que constituem o humano.

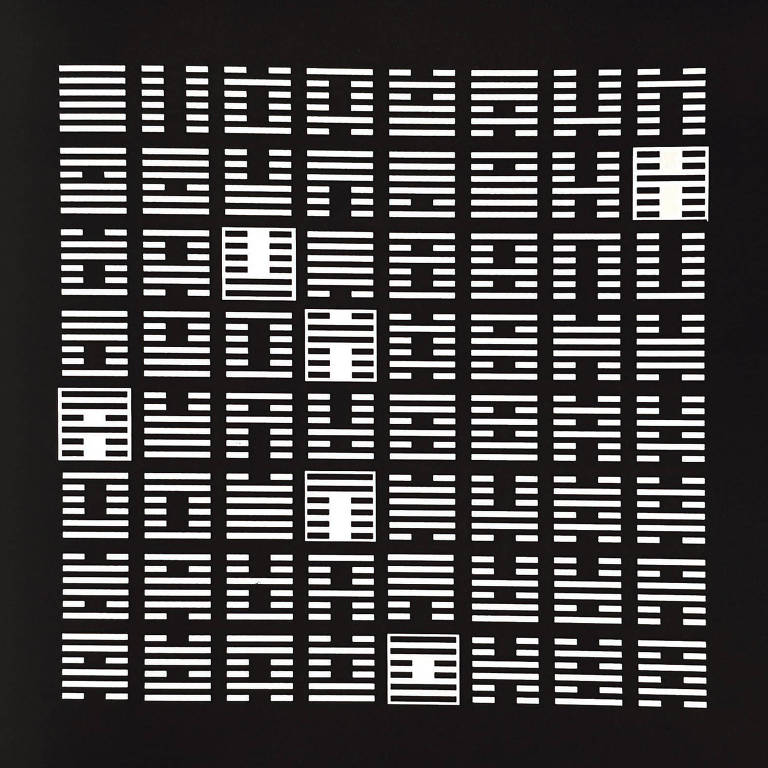

Por isso, soa auspicioso que, em meio aos 64 hexagramas milenares do I Ching, um poema encontre escrita, como em um achado arqueológico da espécie, que vazasse a fronteira entre as línguas, o acaso da palavra humano (“Humano”, 2014).

Transformado hoje em seres-códigos e submetido aos algoritmos que nos manipulam, o humano reexiste, apesar de tudo, inscrito na longa viagem das linguagens.

Não podemos esquecer que temos Augusto. Seus poemas são o “suprassusumo” de uma longa experiência poética acumulada, insumos para uma civilização, pílulas de alta concentração e de amplo espectro, radicalmente irredutíveis, por isso mesmo, à diluição xaroposa das frases-fake de internet que atribuem clichês de sabedoria rasteira a grandes escritores. Além de refratários a todos os que corroboram e coonestam o Mito Bozo Zero (“O Mito”, 2019).

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.