[RESUMO] A disputa bairrista entre Rio e São Paulo, que marcou o centenário da Semana de 1922, desvia a atenção do elitismo da historiografia sobre o modernismo, que consagrou expressões eruditas e apagou a cultura popular e artistas afrodescendentes. Guardiões do mito da Semana insistem em promover patrulha do que deve ser considerado modernista, sem conseguir disfarçar que as promessas do movimento nunca foram concretizadas no país.

As discussões recentes em torno do centenário da Semana de Arte Moderna degeneraram, em boa parte, para um bate-boca raso a respeito da precedência de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Essa dicotomia é falsa.

A Semana de 1922 representa o momento em que as forças culturais das duas cidades começaram a se aglutinar para formar o que hoje entendemos por eixo Rio-São Paulo, constructo que serviu ao longo do século 20 para marginalizar o que acontecia no resto do país.

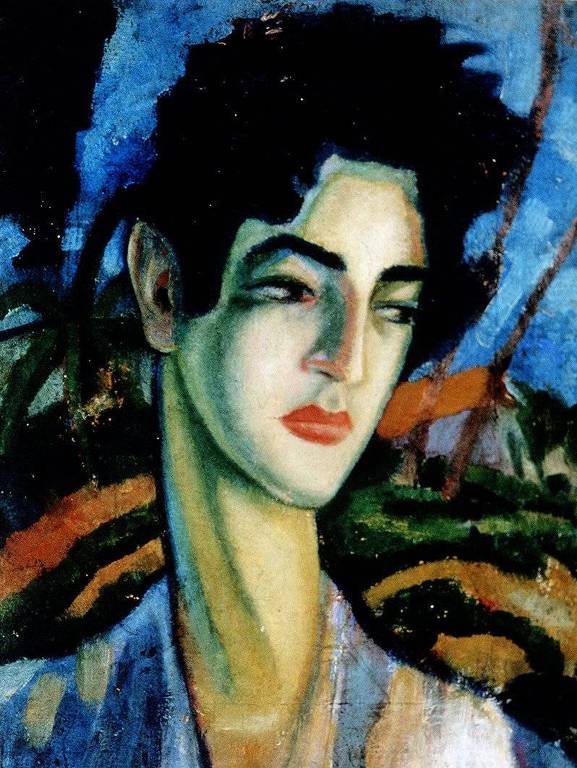

A Semana teria sido impensável sem a colaboração de um forte contingente vindo do Rio: Di Cavalcanti, Guiomar Novaes, Heitor Villa-Lobos, Ronald de Carvalho, entre outros. A parceria entre Graça Aranha e Paulo Prado, unidos por amizade e negócios desde o início do século, é emblemática da ponte que viabilizou a Semana e permitiu compor seu elenco.

Em 1922, fazia algum tempo que artistas peregrinavam do Rio, então capital federal, para São Paulo com o intuito de monetizar seu capital cultural. Nos anos seguintes, as trocas modernistas inverteram de mão, com os paulistas indo ao Rio em busca da consagração nacional.

Quando Oswald de Andrade publicou seu "Manifesto da Poesia Pau-Brasil", em 1924, optou por fazê-lo no diário carioca Correio da Manhã. No ano seguinte, quem coroou Mário de Andrade "o papa do futurismo" foi A Noite, principal vespertino do Rio. Tarsila do Amaral, ao realizar sua primeira exposição individual no Brasil, em 1929, escolheu como local o Palace Hotel, na avenida Rio Branco. Sem o apoio de Álvaro Moreyra, editor da influente revista Para Todos, a antropofagia talvez nunca tivesse repercutido para além da igrejinha dos iniciados. São apenas alguns exemplos que desmontam a contraposição maniqueísta entre as duas cidades.

Ressuscitar a disputa bairrista entre Rio e São Paulo desvia a atenção de outra questão premente. No centenário da Semana, a pergunta realmente necessária é: por que motivo os relatos do modernismo brasileiro continuam a girar quase exclusivamente em torno de expressões eruditas, como literatura, pintura de cavalete, música sinfônica, e a ignorar o Carnaval e o samba, o cinema e a fotografia, as revistas ilustradas e as artes gráficas? Por que privilegiar as discussões entre alguns poucos intelectuais e fazer ouvidos moucos para a vida cultural da maioria? Em uma sociedade com a desigualdade extrema do Brasil, é necessário enfiar o dedo na ferida do elitismo.

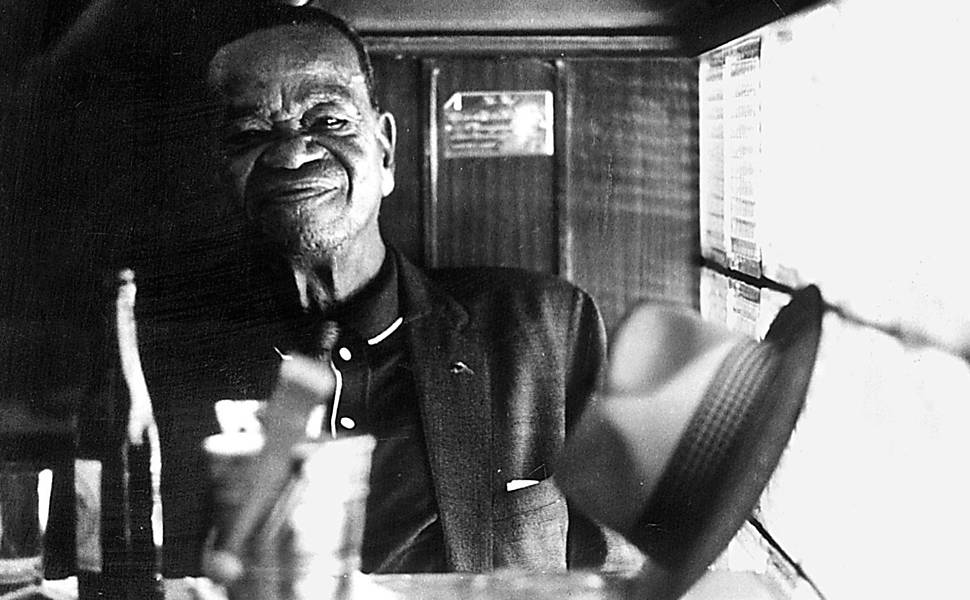

Ensina-se com reverência que Villa-Lobos modernizou a música brasileira ao introduzir elementos do folclore no repertório erudito. Já o fato de o conjunto Oito Batutas ter lotado casas noturnas em Paris costuma ser visto como menos portentoso para os rumos da nossa modernização cultural.

A estreia francesa dos Batutas ocorreu praticamente no mesmo momento em que a Semana era realizada em São Paulo. Pixinguinha, com seu saxofone, mostrando o samba para o mundo no palco da boate Schéhérazade, é uma imagem decididamente mais arrojada que Villa-Lobos na coxia do Theatro Municipal fiscalizando o allegro moderato de um trio para violino, violoncelo e piano. Pixinguinha, no entanto, não é tido como moderno, muito menos modernista.

Teses e ensaios não cansam de se encantar com o olhar etnográfico que Mário de Andrade deitou sobre a cultura popular em "Macunaíma" (1928), mas poucos se recordam do pioneirismo de João do Rio com "As Religiões no Rio" (1904), livro que inaugurou no Brasil a reportagem baseada em pesquisa de campo.

"Ah, mas Mário inovou ao renovar a sintaxe, aproximou a literatura da língua que se falava nas ruas!", argumenta-se. "Eu amo a rua", principia "A Alma Encantadora das Ruas" (1908), livro publicado quando Mário mal contava 15 anos. "A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa do seu calçamento", prossegue o texto de João do Rio. Quem pode negar a modernice tanto do sentimento quanto da sua forma de expressão?

Partindo do âmbito das individualidades para os fenômenos culturais, celebra-se a revista Klaxon, cujos nove números circularam entre poucos, e ignora-se o semanário Fon-Fon!, fundado em 1907 e com ampla difusão nacional. O fato de Klaxon ter publicado um ou outro anúncio, incluindo um a partir de brincadeira tipográfica, costuma ser destacado como prova de modernidade.

Nas décadas de 1910 e 1920, um número típico da Fon-Fon! veiculava dezenas de páginas de publicidade, com as mais variadas tipografias, layouts sofisticados, fotogravuras e fotomontagens. Entre 1910 e 1915, sob a direção artística do ilustrador e carnavalesco K. Lixto, Fon-Fon! realizou capas originalíssimas e experimentações gráficas ousadas até por padrões internacionais. Nenhuma é tão conhecida quanto a singela capa da Klaxon.

Não faz sentido ficar arrolando o desequilíbrio da historiografia cultural em privilegiar a produção erudita às expensas da comercial e midiática. É direito dos críticos preferirem uma à outra. O que não se pode admitir é que o façam com base na lorota de que o modernismo paulista teria recuperado a cultura popular, o indígena e a negritude do esquecimento.

Não por acaso, os três exemplos citados acima —Pixinguinha, João do Rio e K. Lixto— são artistas afrodescendentes, assim como o escritor Lima Barreto e o pintor Arthur Timotheo da Costa, mais dois nomes varridos para debaixo do tapete esfarrapado do pré-modernismo. Para cada suposto resgate da brasilidade profunda por uma obra modernista, a análise detida revela o apagamento de um expoente menos conhecido, geralmente de origem humilde.

O holofote da consagração crítica, direcionado há mais de cinco décadas para o palco do Municipal de São Paulo, acabou deixando todo o resto na penumbra. Na briga de claques entre a metade da plateia que ataca a Semana e a outra que a defende, prevalece uma recusa a enxergar o que ocorre do lado de fora do teatro. Por ironia, os discursos que sustentam a argumentação de ambos os lados fundam-se em premissas vagamente sociológicas.

Quando Ruy Castro diz que o Rio não precisava ser modernista porque já era moderno, emprega um sofisma que confunde estrategicamente circunstância com proposição. Modernismo não é o desejo de ser moderno, mas antes uma resposta à condição da modernidade, frequentemente crítica. Paris e Berlim também já eram modernas quando alguns de seus artistas se empenharam em produzir uma arte de vanguarda.

Por outro lado, quando José Miguel Wisnik repete o postulado marioandradiano de que o movimento modernista só poderia ter irrompido em São Paulo, incorre no determinismo histórico e reforça o modo tautológico como se emprega o termo modernismo no Brasil. É mais ou menos análogo a argumentar que o futurismo só poderia ter ocorrido na Itália ou o construtivismo na Rússia, atribuindo causalidade às decorrências e linearidade a fatos mais ou menos dispersos.

A boa metodologia histórica recomenda não interpretar o passado pelo crivo do que veio depois: isso se chama historicismo. Conforme ensinou Walter Benjamin, a tarefa do historiador é antes de escavar os fragmentos esquecidos para constituir aquilo que ainda pode vir a ser. A única inevitabilidade é aquela que os vencedores tentam impingir a posteriori.

As discussões em torno da Semana de 1922 são atravessadas por uma compreensão equívoca e, muitas vezes, equivocada dos conceitos modernidade e modernismo.

Resumindo de modo esquemático, modernidade é uma condição histórica resultante de grandes transformações técnicas, demográficas, econômicas, sociais e políticas entre os séculos 16 e 19, que abarcam capitalismo e colonialismo, industrialização e urbanização, consolidação dos Estados-nação e de novos sistemas de transporte, comunicação e informação.

Modernismo, por sua vez, é um termo surgido entre o final do século 19 e meados do século 20 para designar reações artísticas, estéticas e até religiosas às circunstâncias da vida moderna. Embora a modernidade seja una e unificadora, são diversas as respostas possíveis a ela. Por isso, entre especialistas, fala-se em modernismos, no plural, pois o termo corresponde a uma pluralidade de manifestações.

Mesmo no âmbito restrito daquilo que entendemos por movimentos modernistas na arte e na arquitetura, na música e na literatura, há diferentes vertentes. A palavra modernismo não significou o mesmo para Mário de Andrade que para o poeta nicaraguense Rubén Darío, que a cunhou em 1888. O que o escritor francês Joris-Karl Huysmans designou arte moderna em 1883 era bem diferente do que foi historiado com esse nome, em 1904, pelo crítico de arte alemão Julius Meier-Graefe. A visão de ambos, por sua vez, fica distante do que Amedée Ozenfant e Le Corbusier definiram como a pintura moderna no livro homônimo de 1925.

Existem tantas correntes modernistas quanto cabem no espaço ideológico entre um futurismo de inclinação fascista e um construtivismo engajado na revolução comunista. Há tantos entendimentos do fazer modernista na arte quanto as discrepâncias que separam o abstracionismo do figurativismo, o geométrico do informal, o racional do onírico, a plástica do gesto. Modernismo é tudo, menos um estilo.

A concepção do modernismo como movimento unificado desenvolveu-se entre as décadas de 1930 e 1960, propagandeada por agentes históricos que queriam se posicionar como herdeiros de um legado disputadíssimo. Talvez o exemplo mais notório seja o diagrama —produzido em 1936 por Alfred H. Barr Jr., diretor do MoMA, de Nova York— que mostra um emaranhado de nomes e datas, movimentos e setas, todos culminando em uma exposição do museu.

Essa visão teleológica do modernismo como uma genealogia que inclui uns e exclui muitos outros prosperou sob a égide de críticos como Clement Greenberg, autor do influente ensaio "Vanguarda e Kitsch", publicado em 1939 na revista nova-iorquina Partisan Review. A interpretação greenberguiana do modernismo como processo de depuração e autonomização da linguagem arrebanhou gerações de críticos e continua a exercer, ainda hoje no Brasil, um apelo exclusivista.

Não existe argumento histórico válido que justifique eleger qualquer uma das várias correntes modernistas como o modernismo e relegar as demais ao segundo plano. O crítico cultural Raymond Williams avisou, ainda na década de 1980, que toda tentativa de calcar as discussões sobre arte moderna em definições programáticas parte de pressupostos arbitrários, tendendo a se constituir como argumentação em causa própria.

É evidente a atração desse tipo de lógica excludente no país da panelinha. Com suas disputas doutrinárias e seu pendor pela consagração institucional, os guardiões da Semana de Arte Moderna têm sido persistentes em patrulhar os limites do que é tido como modernista. Por mais que reciclem o mito de 1922, contudo, não conseguem disfarçar que as promessas do modernismo nunca foram cumpridas entre nós.

O antropólogo Néstor García Canclini teorizou, nos anos 1990, que o modernismo cultural serviu, na América Latina, para disfarçar a falta de modernidade social e política. Devidamente cooptado e oficializado, ele tende a se tornar lustro para ditadores.

Essa verdade ecoa a crítica incisiva feita por Florestan Fernandes na esteira dos celebratórios do cinquentenário da Semana de 1922, no livro "A Condição de Sociólogo" (1978): "Penso que os modernistas, de uma maneira geral, ficaram aquém do papel que lhes cabia. Eles tinham de ser necessariamente críticos da sociedade brasileira. E não o foram". É mais ou menos o que afirmou Mário de Andrade em seu notório mea-culpa de 1942, a palestra "O movimento modernista".

Para Florestan, a causa da omissão seria a complacência: "Mais do que qualquer outro grupo intelectual posterior, os modernistas cederam ao que deveriam se opor, sucumbindo a uma condição intelectual que pretendiam renunciar, mas à qual não renunciaram".

Os que hoje sustentam o mito da Semana seguem na recusa de renunciar aos seus privilégios. Ao insistirem na narrativa única, aceitam tacitamente que as vozes excluídas continuem a ser abafadas. Cem anos depois, está na hora de passar a palavra.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.