A aposentada Maureen Stewalt, 72, cruza a toda hora a fronteira que separa a Irlanda do Norte da República da Irlanda para ver parentes e para reabastecer o carro, já que o combustível é mais barato ao sul (“mas não as roupas e doces”, adverte o interlocutor).

O mesmo faz o engenheiro Colm McIntire, 28, que mora no norte, mas trabalha e cuida da sepultura da mãe do outro lado da divisa. Ou, no sentido inverso, o empresário Thomas O’Brien, 46, que mora no sul, mas leva os filhos à escola em Derry, para lá da linha invisível que separa os territórios que até 1921 eram um só.

Apesar de seus quase 500 km de extensão, o traçado que fixa a distinção entre a menor província do Reino Unido (Norte) e o Estado-membro da União Europeia (Irlanda) é tão discreto que o viajante desavisado só percebe já ter concluído a travessia quando as placas à beira da rodovia passam a estampar o limite de velocidade em km/h, e não mais em milhas.

É essa fluidez que os habitantes da região de Derry (Norte) e Killea (Irlanda) temem ver desaparecer se não houver acordo entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) em relação à saída do primeiro do bloco continental, o famoso “brexit”, hoje previsto para 29 de março de 2019.

Diante da dificuldade do governo de Theresa May em obter o endosso do Parlamento britânico para o documento costurado com os europeus, esse cenário que até há pouco beirava o fantasioso passou a figurar na lista de desfechos possíveis para o “divórcio”.

A apreensão gira em torno de um fato incontornável: a única fronteira terrestre entre Reino Unido e Europa é a irlandesa. Caso se caminhe para um desligamento britânico da EU “litigioso”, o controle protocolar de pessoas e mercadorias precisará ser feito ao longo da linha divisória.

Na prática, isso significa restabelecer uma fronteira “dura”. O adjetivo traz para muitos em Derry a lembrança de longas filas de carros diante de postos alfandegários e de ataques de radicais nacionalistas pró-reunificação irlandesa a policiais britânicos que controlavam ali o fluxo de mercadorias do lado setentrional.

Os engarrafamentos e a animosidade se reduziram com a assinatura, em 1998, do Acordo de Belfast, que selou a paz entre nacionalistas (majoritariamente católicos) e unionistas (fiéis ao Reino Unido e predominantemente protestantes) e encerrou um conflito de 30 anos no qual mais de 3.600 morreram no Norte.

Uma de suas cláusulas do documento previa que a fronteira se desmanchasse outra vez. Foi o que aconteceu —e assim permanecerá, se depender do “manual de uso” do “brexit” que, em janeiro, May tentará de novo convencer os parlamentares a aprovar.

O texto determina que, caso as partes não cheguem até o fim do período de transição pós-“brexit” (dezembro de 2020) a um arranjo comercial que permita manter a divisa irlandesa como está hoje, o Reino Unido entrará em uma união aduaneira temporária com a União Europeia, eliminando a necessidade de instalação de postos de controle entre Belfast e Dublin.

Haveria, no entanto, algum tipo de inspeção (para checar a observância de padrões europeus) no mar entre as ilhas da Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e da Irlanda. Os unionistas norte-irlandeses enxergam nisso uma ameaça à coesão do reino.

“Nos últimos 20 anos, a questão da fronteira sumiu gradualmente do debate político na Irlanda do Norte”, diz David Phinnemore, professor de política europeia na Queen University, em Belfast. “Agora, todo mundo fala nela. Um trabalho de neutralização de duas décadas foi posto abaixo, o que cria tensão.”

O fato de o país estar há dois anos sem um Executivo funcional, por causa do impasse entre os campos nacionalista e unionista (que, pelo acordo de 1998, têm de governar sempre em coabitação), não desanuvia o quadro.

“Mas não estamos perto de uma volta da violência às ruas”, diz Phinnemore. “Ninguém deseja isso. A preocupação é mesmo o efeito que uma fronteira formal teria sobre o cotidiano da região.”

As ruas de Derry, segunda maior cidade norte-irlandesa, são ainda hoje um museu a céu aberto do período de hostilidades. Os nacionalistas/republicanos que se concentravam em Bogside declararam em 1969 a autonomia do distrito, que se chamou informalmente Free Derry (Derry Livre) até 1972.

O período de emancipação e luta contra forças leais ao poder britânico é lembrado em monumentos, pinturas murais gigantescas e um museu. Bandeiras da República da Irlanda, da União Europeia e da Palestina decoram postes.

Ali se desenrolou, em 1972, o Domingo Sangrento, quando 13 ativistas que participavam de uma marcha contra a discriminação sofrida por católicos no país foram mortos pelo Exército da União —meses depois, um 14º tampouco resistiria aos ferimentos sofridos naquele 30 de janeiro.

Um obelisco saúda a memória das vítimas de quase 40 anos atrás, mas há também faixas pedindo a libertação de militantes hoje encarcerados em instalações chamadas de “campos de tortura”.

Desenhos e mensagens apologéticos ao IRA (Exército Republicano Irlandês, formação paramilitar nacionalista) completam o catálogo iconográfico desse perímetro.

A alguns quarteirões dali fica o enclave unionista da cidade, conhecido como The Fountain (a fonte). Um painel informativo dá conta de que eles praticamente desertaram a área quando os entreveros com os nacionalistas se acirraram, no começo dos anos 1970.

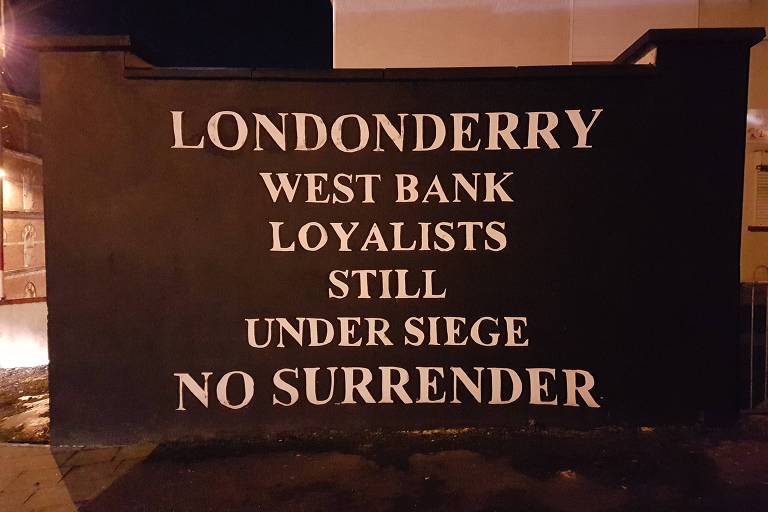

Naquilo que chamam de “o êxodo”, os simpatizantes do Reino Unido migraram para a outra margem do rio Foyle, que corta Derry (ou Londonderry, no nome original, obviamente ainda preferido pelos fiéis à rainha).

Do lado de cá sobraram as cores da Union Jack (a bandeira britânica) a adornar o meio-fio da rua principal, alguns estandartes pintados em muros e um aviso em letras garrafais a quem se aventurar a pensar que o unionismo capitulou: “Os legalistas da margem oeste de Londonderry ainda estão sitiados. Sem rendição”.

Longe das pomposas palavras de ordem anônimas, o que agora mobiliza a gente de Derry/Londonderry é a repercussão de um “brexit” duro sobre a vida prática. Se ele se materializar, os simpatizantes de um referendo sobre a reunificação da ilha irlandesa terão um novo mote para vender sua ideia.

“Pode demorar, mas acho que vai chegar a hora dessa consulta”, diz a professora universitária Marie Doherty, 48. “Como muitos, não quero ser associada aos legalistas. Não há um osso em mim que seja britânico. Sinto-me 100% irlandesa.”

Devagar com o andor, no entanto, alerta o professor Phinnemore.

“Pesquisas mostram que o apoio à reunificação não é majoritário hoje no Norte. Se, por um lado, a República da Irlanda tem uma economia dinâmica e cresce mais do que nós, além de ser mais liberal em termos de direitos civis, por outro, o sistema de assistência social deles é muito menos generoso. Não há nada equivalente ao Serviço Nacional de Saúde [o SUS britânico].”

Por isso, resume o pesquisador, “para muitos nacionalistas, o coração diz uma coisa, mas o bolso, outra”.

Ele lembra que o Norte recebe um subsídio anual de 10 bilhões (R$ 49 bi) a 11 bilhões de libras (R$ 54 bi) do Tesouro britânico, cifra que o governo da República da Irlanda não teria condições de igualar.

Maureen, Colm e Thomas talvez tenham mesmo que preparar o espírito para a volta das longas filas no caminho do trabalho, da escola das crianças e daquele diesel baratinho que só.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.