Descendente de confederados que vieram para o Brasil logo após a Guerra Civil Americana (1862-65), Ricardo Armengol Silva, 39, cresceu ouvindo as histórias contadas pelos avós sobre a saga da imigração e da instalação nas cidades de Americana e Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo.

"A gente sempre ouviu sobre o pós-guerra em casa, sobre como eles vieram para o Brasil. Não foi uma recepção sutil, e eles, todos sulistas 'cauboizão', também não deviam ser muito cordiais. Era uma vida muito complicada", conta Armengol, que hoje mora próximo a Ipswich, na Inglaterra.

"Sempre foi uma história muita rica para mim, de muito trabalho e de muita ajuda entre as famílias."

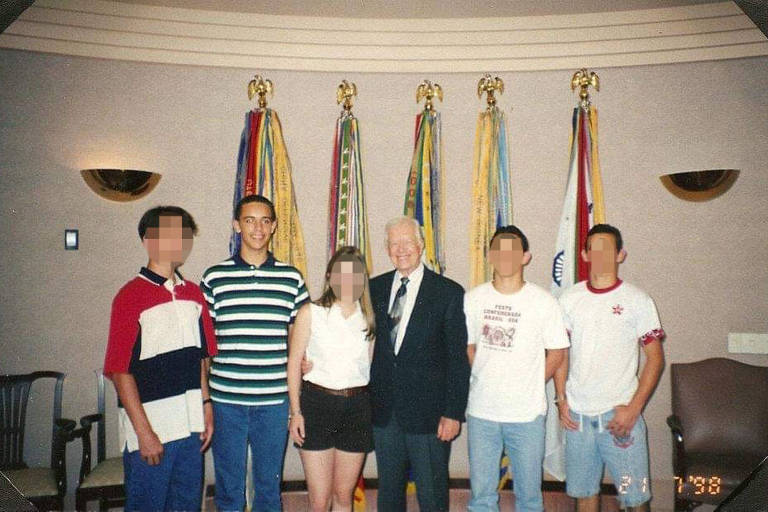

Quando tinha 16 anos, uma viagem patrocinada pela Fraternidade Descendência Americana (FDA), instituição que zela pelo legado confederado na região, levou Armengol para conhecer a história no berço de seus antepassados. "Claro que aos olhos dos confederados."

O grupo, composto por Armengol e outros quatro amigos e primos, percorreu durante um mês locais ligados à história da Confederação, da Geórgia à Pensilvânia, passando por Richmond, na Virgínia —a capital dos confederados. No destino final, participaram da lendária reencenação da Batalha de Gettysburg (1863).

Nos EUA, conta, conheceu outra realidade: a de pessoas que não aceitavam ter perdido a guerra. "Eles se sentiam um país, acreditavam que tinham sido tomados pela União, um povo com uma cultura apagada."

"Fui para lá em 1998, antes da internet, fiquei rodeado de confederados. Voltei cheio de bandeira, de adesivo, de camiseta. Dezesseis anos, né? Voltei super influenciado e empolgado, colei adesivo na minha casa, na minha guitarra, no meu carro.'’

Há anos, manifestações contra o racismo e a violência policial contra negros nos EUA vêm defendendo o fim do uso dos símbolos como a bandeira confederada —que representava os estados do Sul contrários à abolição da escravatura durante a Guerra Civil e acabou sendo apropriada por grupos racistas e supremacistas brancos.

Os protestos se intensificaram neste ano após a morte do homem negro George Floyd, asfixiado por um policial em Minnesota, tomando por alvo outros monumentos ligados a figuras escravocratas, e atingiram países como Inglaterra e Bélgica.

No início de novembro, o Mississippi, estado com passado segregacionista, tornou-se o último a abolir o símbolo confederado de sua bandeira, trocando-o por uma magnólia.

Entre os descendentes dos confederados no Brasil, a abolição da bandeira é controversa.

"Sempre aprendi que aquela bandeira significava os nossos antepassados que foram para o Brasil e não tiveram uma vida fácil. Tinha essa conotação, de uma galera trabalhadora, a fim de mudar de vida, que perdeu a guerra, e principalmente de todo o amor e carinho entre as famílias confederadas", diz Armengol.

Até recentemente. "Passaram-se 150 anos. Muita gente se informou bastante, outras não se informaram tanto."

Armengol defende que haja uma discussão sobre o uso desse símbolo. "Se a bandeira carrega essa conotação racista, se tem um pessoal dizendo que é ofensivo para eles, a gente tem que ouvir, conversar, pensar e ver como faz. Porque não dá para negar que a KKK tenha usado a bandeira como um de seus símbolos e tivesse membros confederados."

"Não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo. Temos que pensar numa saída", afirma. "Acho que eu virei a ovelha negra da galera."

João Leopoldo Padoveze, 40, que viajou com Argemon e hoje é presidente da FDA, é contrário a qualquer discussão sobre mudanças no uso da bandeira. "É uma questão delicada sobre a qual tenho evitado falar, porque é tirada muito do contexto. Não está sendo muito tranquilo conversar, as pessoas estão muito inflamadas."

Criada em 1954 e hoje com 70 membros contribuintes, a FDA é encarregada da manutenção do Cemitério dos Americanos, em uma área de 15 mil metros quadrados em Santa Bárbara que engloba um salão social e uma capela batista.

A entidade também promove anualmente, em abril, a Festa Confederada. A deste ano foi inviabilizada pela pandemia. No ano passado, foram 2.500 participantes vindos de várias partes do país.

"Na minha visão, a bandeira é o símbolo de uma luta contra a tirania, dos que lutaram para manter o seu país. Ela é usada no Sul como uma forma de lembrar o antepassado que lutou na guerra e morreu para proteger sua família."

"E quando isso vem para gente, é num contexto de família. É uma forma de manter uma tradição histórica, de lembrar esses soldados que vieram para cá. Eu sou descendente de dois soldados, pelo menos", afirma Padoveze, em referência a Albert Carr e Richard Crisp.

"A gente olha para a bandeira e relembra da imigração, do que nosso avô, o nosso bisavô fizeram", diz. "Cada batalha conta uma história. E os monumentos marcam as batalhas. Foi uma guerra difícil para o povo americano, era irmão lutando contra irmão. Essa cicatriz fica. Então é uma forma de relembrar, para compreender e não deixar acontecer de novo."

Movimento negro busca resgate histórico

Entidades ligadas ao movimento negro travam há anos uma disputa com autoridades de Americana e Santa Bárbara d'Oeste e com a Fraternidade Descendência Americana (FDA) para dar visibilidade ao componente escravista ligado à história dos confederados.

Eles também tentam valorizar a participação negra na construção das cidades, mas dizem enfrentar muita resistência.

O uso da bandeira confederada é apenas uma dessas batalhas. Americana é uma das cidades da região metropolitana de Campinas que não têm feriado da Consciência Negra.

O debate em torno do feriado começou em 2008. Ele chegou a ser criado em 2016, mas foi revogado pelo prefeito Omar Najar (MDB), que moveu uma ação direta de inconstitucionalidade .

"Houve muita pressão da classe empresarial", afirmou a historiadora Cláudia Monteiro, representante da União de Negros e Negras pela Igualdade de Americana e Santa Bárbara d'Oeste (Unegro).

Em Santa Bárbara, a discussão começou antes, em 2003. Lá também o feriado foi decretado e depois revogado, mas hoje está em vigor.

Em 2017, a Câmara Municipal de Americana realizou uma audiência pública para discutir a recriação da data. "O feriado tem um caráter pedagógico, é o momento em que se tem a memória do grande líder do povo negro, Zumbi dos Palmares, e visto que aqui não se tem a memória da trajetória negra na cidade", afirma Monteiro.

"A gente credita isso a esse passado, a esse ranço e a esse pensamento conservador que não considera a trajetória e a importância do povo negro para a formação econômica, cultural e política da cidade."

A Unegro também pleiteia mudanças na curadoria do Museu da Imigração, em Santa Bárbara. "Defendemos uma revisão histórica da disposição do acervo como processo de afirmação de uma história plural e de inserção da narrativa negra e indígena", diz documento enviado pela entidade no início deste ano ao museu —que está fechado para reformas estruturais e não respondeu aos pedidos de comentário.

O documento toma por base, entre outros, um estudo de Jordan Brasher, professor de geografia da Columbus State University, na Geórgia (EUA), sobre o Museu da Imigração de Santa Bárbara, publicado em maio deste ano no Journal of Heritage Tourism.

Nele, Brasher afirma que "o museu constrói uma narrativa colonial que retrata os migrantes confederados como bravos 'pioneiros' lutando para recriar suas vidas após a Guerra Civil dos Estados Unidos', uma narrativa que, segundo ele, é "perpetuada no discurso acadêmico e político".

A Unegro sugere, por exemplo, a criação de um Memorial do Negro, que seria um núcleo de pesquisas sobre a trajetória negra; estudos e mapeamentos de áreas que sediaram fazendas e possíveis agrupamentos de quilombos; a montagem de um acervo permanente com material visual e literatura de pensadores negros que retratam o negro a partir da diáspora africana nas Américas; e uma reconstituição da trajetória de lideranças e militantes negros e suas contribuições para a formação da cidade.

A entidade afirma ainda que o currículo escolar celebra os benefícios trazidos pela imigração americana (e também a alemã e a italiana), mas não menciona os negros nessa equação.

"Quando o ano letivo fala da história da cidade, as professoras nos convidam para dar palestras, e a gente conta a história da imigração, por que os americanos vieram justamente para essa região, por que Santa Bárbara e Americana têm essas raízes, e por aí", afirmou João Leopoldo Padoveze, presidente da FDA.

Questionada, a Secretaria da Educação informou em nota que a história da cidade é trabalhada sob diversos aspectos. "As crianças são envolvidas em fatos de sua fundação, os personagens históricos, a formação da população do município, suas diversas origens étnicas e culturais, sua organização político-administrativa; os marcos históricos e geográficos, entre outros."

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.