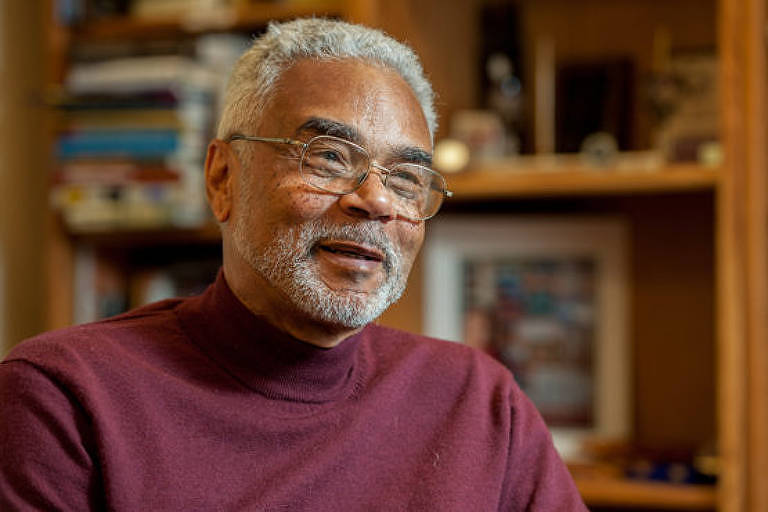

Estudioso da obra e da biografia de Martin Luther King (1929-1968) há mais de três décadas, o americano Clayborne Carson diz ter fé nas novas gerações do seu país, apesar de não perder de vista a neblina que se destaca ao olhar os EUA pelo retrovisor, exercício ao qual se dedica diariamente como historiador.

Em entrevista à Folha, o diretor do Instituto de Pesquisa e Educação Martin Luther King Jr., da Universidade Stanford, discorreu sobre a vitória de Joe Biden, o peso simbólico de Kamala Harris —mulher, negra e filha de imigrantes— como vice-presidente, violência e discriminação nos EUA e no Brasil, as interpretações político-religiosas associadas ao poder e o que mudou nas relações raciais desde a morte de King.

A eleição de Joe Biden sinaliza o início de um novo momento para as relações raciais nos EUA? Prefiro ser cauteloso, e não otimista demais, porque Biden venceu, mas houve mais votos para Donald Trump do que nunca, então ele também venceu. Acho que ainda estamos muito divididos, praticamente metade do país queria continuar com Trump. Isso é desanimador. Ele foi um fracasso como presidente, mas há pessoas que ainda acreditam nele. Então é preciso estar preocupado.

Há algo de imediatamente positivo nessa vitória? Claro que sempre é útil quando as pessoas colocam seus preconceitos de lado e aceitam características diferentes. Vimos isso com Barack Obama. Ele foi o marco. E acho que para muitas pessoas a eleição de Obama foi assustadora, devido à noção de privilégio racial. Vocês provavelmente passam pelo mesmo fenômeno no Brasil, essa noção que algumas pessoas têm de que eleger um presidente negro significaria perder o controle do país, ou algo assim. Tentar manter privilégios é sempre um elemento presente em países multirraciais. Isso acontece no Brasil, na África do Sul, nos EUA. São três experimentos democráticos multirraciais.

Falo de “experimento” porque é o que estamos tentando ver, se as pessoas vão poder decidir apenas quem é o melhor presidente, sem se basear em raça ou origens, mas nas qualidades. E isso é particularmente difícil quando um grupo tem um papel de dominação ao longo da história. É aí que o experimento começa, quando a pergunta é se essas pessoas estão dispostas a abandonar essa vantagem racial que tiveram.

Os “experimentos” estão melhorando? Especialmente entre os mais jovens, acho que há disposição para que isso seja cada vez mais assim. Faz parte de uma mudança cultural. Para os mais jovens, é possível admirar Martin Luther King, porque essas gerações cresceram vendo um feriado nacional em sua homenagem [celebrado desde 1983, em janeiro], então não é difícil para elas imaginar que alguém admirável possa ser negro. Mas muita gente neste país ainda considera polêmico o movimento pelos direitos civis. Muitos ainda se sentem ameaçados quando tocam em assuntos como emprego, moradia ou qualquer coisa em que as ofertas sejam limitadas. Também há pessoas que aceitam sem problemas a diferença racial, mas que não são tão abertas assim quando a questão começa a atingir diretamente a sua vida pessoal, vizinhança ou emprego. Existe essa espécie de ansiedade.

Por conta da escassez de possibilidades? Parte disso acontece porque vivemos em uma realidade em que as pessoas se preocupam com sua situação econômica, com atendimento à sua saúde, coisas com as quais não deveríamos nos preocupar se tivéssemos uma sociedade mais socialista, em que o atendimento à saúde não fosse um desafio econômico, por exemplo. Onde houvesse a garantia das necessidades básicas. Vivemos em um momento em que acho que tudo isso faz com que as pessoas se inclinem menos a receber imigrantes, por exemplo. Porque é aquele que vai vir para “tirar o meu emprego”.

Como manter vigente o discurso de não violência de Martin Luther King em um mundo tão violento? A violência é uma realidade particularmente concreta nos EUA e no Brasil —e nos EUA mais do que em qualquer outro país. Se você analisar o número de assassinatos cometidos por policiais, provavelmente tenhamos aqui uma cifra maior do que a de todos os outros países reunidos no mundo. O Brasil deve estar em posição de destaque nessa lista também, sei que há muitos assassinatos cometidos por policiais aí. Em países assim, é difícil para as pessoas oprimidas pensar que são elas as únicas que devem ser não violentas. O que King representou foi a possibilidade de ser militante e, mesmo assim, não violento, mas disposto para o confronto à injustiça.

E assim compatibilizar real e ideal? O que sempre pensei é que temos de tentar a não violência primeiro e depois encontrar um jeito melhor de resolver as diferenças que nos rodeiam, porque nossas sociedades são muito frágeis. Mas é algo que deve começar dos dois lados, tem que haver vontade de começar a desmilitarizar nossas sociedades, por exemplo. Uma das coisas que os governos normalmente dizem é que têm o direito de usar a violência. A vantagem de King é que ele era consistente ao defender que deveríamos fazer com que as pessoas se acostumassem com um mundo não violento.

E as pessoas mais não violentas foram vítimas das mais brutais formas de violência ao longo da sua história. Temos de nos lembrar que Martin Luther King e John Lewis [1940-2020], por exemplo e apesar de tudo, continuaram a acreditar que a não violência podia funcionar. Eles me convenceram, eu era bem cético quanto a isso, me sentia mais identificado com Stokely Carmichael [1941-1998] –por que nós é que temos de ser não violentos?

Mas você terminou se dedicando ao legado de Martin Luther King. Por quê? A resposta mais simples é que Coretta Scott King [1927-2006, viúva de Martin Luther King] me pediu para fazer isso, e acho que seria muito difícil para mim dizer não. Não é uma tarefa para a qual eu teria me oferecido, estava mais interessado em John Lewis e Stokely Carmichael, que me inspiravam. Martin Luther King era alguém que eu havia visto em um palco, fazendo o discurso do “Eu Tenho um Sonho”. Eu só tinha 19 anos e via um grande líder, mas com quem nunca tive a chance nem sequer de trocar um aperto de mãos. Alguém muito distante. Agora eu o sinto muito mais próximo de mim. Mas, quando eu tinha 20 anos, ele tinha uns 30 e poucos, e eu sentia que ele era alguém muito mais velho.

O que faz de King um líder mais popular mundo afora do que outros nomes negros importantes do movimento dos direitos civis nos EUA, como Stokely Carmichael ou Malcolm X? Respeito o quão dedicado Martin Luther King foi. As pessoas gostam dele, ou o admiram, ou aspiram ser como ele. Particularmente, acho que vivemos tanta injustiça no mundo, tanto ódio e tanta violência, que ver alguém com a trajetória de King nos causa admiração. E isso é muito importante para qualquer tipo de movimento. Foi maravilhoso ele ter recebido o Nobel da Paz, ele é alguém que nos inspira para que queiramos fazer as coisas de um jeito melhor. Nem todos podemos ser Martin Luther King, mas suas palavras são inspiradoras. Por isso faço o que faço: editar seus documentos e publicar livros.

Tenho a esperança de que suas palavras inspirem as novas gerações. Os jovens cresceram sabendo que houve uma pessoa chamada Martin Luther King, e ele nos lembra de todas as outras pessoas que deram suas vidas para nos dar o direito de votar. De ir a qualquer restaurante ou hotel e não ser expulso. Isso é importante quando estamos lutando por outras coisas: saber que houve pessoas dispostas a sacrifícios.

O estado onde nasceu King, a Geórgia, desempenhou papel crucial nestas eleições, ao votar majoritariamente em Biden. Fico triste quando vejo um jovem dizer que não tem tempo para votar. Eu lembro quantas pessoas deram suas vidas para garantir esse direito. O que há de mais importante a fazer em um dia de eleições do que votar, fazer com que sua voz seja ouvida? É como se alguém dissesse que vai tirar sua cidadania amanhã, que você não é mais cidadã dos EUA, ou do Brasil. Ninguém gostaria disso. Quando você não vota, está abrindo mão da sua condição de cidadão. Votar importa.

Sobre a Geórgia, ainda falta a votação para o Senado. Conheço um dos candidatos —o reverendo [democrata Raphael] Warnock— porque ele é o pastor da igreja onde trabalhou Martin Luther King, e gostaríamos de vê-lo eleito. Mas vai depender de os eleitores decidirem votar em janeiro, em pleno inverno. Mesmo que tenhamos de aguentar o frio na fila, é preciso que as pessoas entendam que sem isso será impossível obter mudanças positivas neste país. Para mim, esta eleição ainda não terminou. Precisamos decidir quem vai controlar o Senado dos Estados Unidos.

Em 2021 será publicado no Brasil “A Dádiva do Amor”, livro com sermões de King. Como o sr. acha que a mensagem de um pastor que lutou pelos direitos civis nos EUA há mais de meio século será recebida no país? Martin Luther King representa uma proposta de teologia da liberação, como muitos outros líderes religiosos negros. Ele sente que há uma mensagem profética de justiça na religião, mas muitas pessoas acreditam que a Bíblia se resume simplesmente a uma questão de poder. Em geral algo imposto de cima para baixo, e isso existe no mundo evangélico e no católico —“Acreditem no que eu digo, não usem o senso crítico, só aceitem”.

Acho que a mensagem de King é que você pode extrair da Bíblia lições proféticas que se relacionam com um mundo em movimento, em que cada geração deve recriar essa mensagem. E acho que ele conseguiu fazer isso para muitos cristãos: elaborar uma mensagem de esperança para os oprimidos. Em muitas igrejas essa mensagem é ignorada. Então será muito importante que seus sermões sejam lidos no Brasil.

O último livro publicado por King traz no título a pergunta “Where Do We Go From Here: Chaos or Community?” (para onde vamos a partir daqui: caos ou comunidade?). Qual é o seu palpite? Nossa missão é responder essa questão. É a pergunta de King que permanece sem resposta. E de alguma forma não avançamos muito desde que ele morreu. Ainda lidamos com os mesmos problemas, mas há esperança nas novas gerações. Os jovens têm a mesma impaciência que eu tinha aos 19 anos, e creio que estão nos dizendo que temos de ter uma resposta para essa pergunta.

Estou entusiasmado com o momento que estamos vivendo. Os movimentos antirracistas que vêm emergindo pelo mundo mostram que os jovens têm uma nova perspectiva. As pessoas de 20 anos hoje não acham incomum que os EUA tenham tido um presidente negro. E seus ídolos não são só brancos. Muitos deles têm uma visão de mundo diferente da que os seus pais têm.

Raio-x

Clayborne Carson, 76

Historiador e professor na Universidade Stanford, é fundador e diretor do Instituto de Pesquisa e Educação Martin Luther King Jr.. Também é responsável pelo Martin Luther King Papers Project, que visa organizar, editar e publicar documentos e textos —muitos dos quais do acervo pessoal— do líder americano. Antes sob os cuidados da viúva de King, os materiais foram passados a Carson por decisão dela em 1985.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.