A advogada Maria Eugenia Raposo da Silva Telles é uma das 14 pessoas que assinaram a "Carta aos Brasileiros", em 1977, e a atual "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito".

Aos 81 anos, ela considera difícil comparar esses dois momentos. No passado, durante a ditadura militar que durou de 1964 a 1985, opositores do regime podiam ser censurados, torturados, levados a viver no exílio, mortos.

"Hoje nós temos um ambiente de ameaça de que as nossas conquistas possam ser atingidas, violadas, retiradas à força", diz Maria Eugenia. "Hoje a gente precisa defender essas prerrogativas que já temos."

A passagem de uma situação à outra não foi tranquila. Custou vidas, exigiu sacrifícios, cobrou coragem. Entre atos públicos e clandestinos de resistência, poucos receberam o destaque posterior que teve a "Carta aos Brasileiros".

"Nós estávamos convencidos de que colocávamos uma pedrinha que fosse na direção de pôr fim à ditadura militar", relembra a advogada.

Maria Eugenia foi testemunha privilegiada dos eventos que culminaram na leitura do documento em 8 de agosto de 1977, no pátio da Faculdade de Direito da USP.

Casada desde 1967 com o orador da ocasião, o professor Goffredo da Silva Telles Jr. (1915-2009), ela acompanhou tudo de perto e participou das diversas etapas que levaram àquele texto.

Foi uma das cinco pessoas presentes ao almoço em que a ideia da carta se materializou e, antes disso, conversava com Goffredo sobre a escalada da repressão em 1976-1977.

Na noite em que o documento foi lido, ela vivenciou primeiro o medo de que os militares pudessem agir com violência para reprimir a cerimônia, mas depois o alívio ao ver o pátio da faculdade lotado.

"A gente se sentiu protegido. A gente achou muito difícil haver alguma violência ali naquele momento, sabe? Foi uma coisa subjetiva. Talvez a gente até estivesse correndo risco, mas nós nos sentimos bem naquele cenário", diz.

É possível comparar a conjuntura de 1977, quando Goffredo leu a "Carta aos Brasileiros", com a de agora, com essa nova carta pela democracia? Nós vivíamos em 1977 uma época de ausência total dos instrumentos democráticos. Havia censura, havia tortura, as pessoas desapareciam, sofriam ameaças de todas as formas, colegas de faculdade eram presos ou tinham de fugir para o exterior, viver no exílio. Era uma outra atmosfera. Não dá para transportar o sentimento daquela época para hoje.

Hoje nós temos um ambiente de ameaça de que as nossas conquistas possam ser atingidas, violadas, retiradas à força. Temos uma vida democrática de relativa qualidade, mas que há alguns anos vem sendo ameaçada por bravatas, por atos públicos de promessa de ruptura.

A vida mudou muito. Hoje nós temos todos esses bens, todas essas ferramentas, todas essas liberdades que nós não tínhamos na época. Por isso que comparar as situações é difícil. [Em 1977] nós estávamos lutando para retomar a nossa vida normal, nossas prerrogativas como cidadãos. Hoje a gente precisa defender essas prerrogativas que já temos.

Como a senhora vê a evocação da carta de 1977 feita pelo movimento de agora? Eu estava esperando que houvesse alguma celebração dos 45 anos da "Carta aos Brasileiros", porque a gente celebrou os 30 anos, os 35, os 40. E justamente por ser um ano eleitoral tão exótico como esse que nós estamos vivendo, com essa situação tão agressiva na política, eu imaginei o que poderia ser feito, mas não tomei iniciativa nenhuma.

Alguns colegas começaram a se mobilizar, mas na verdade com duas motivações. Uma era a celebração da carta. Mas a outra era uma necessidade de reagir, de deixar uma mensagem sobre essas ameaças que estão se formando no nosso ambiente.

As eleições estão se aproximando, nós receamos as violências, nós sabemos como podem começar esses movimentos contra a democracia, contra as urnas, contra as instituições, mas não sabemos aonde ele vai acabar.

Então algumas pessoas se reuniram para pensar no documento. Eu não participei, mas eles procuraram fazer um texto o mais amplo possível, para poder capturar a simpatia mais ampla, como realmente aconteceu.

A senhora estava esperando essa adesão tão grande? Eu fiquei muito surpresa. Mas creio que esses segmentos estavam adormecidos, um pouco alheios ao que estava acontecendo. E acho que aquela reunião com embaixadores estrangeiros para atacar as nossas instituições foi a gota d'água. Na minha avaliação, isso pesou demais, porque começou a ter uma amplitude internacional, com reações de todos os lados.

Isso tocou essas instituições que procuram ser neutras em termos políticos, que não gostam de tomar posições. Chegou a um ponto em que a própria vida econômica do país estava sendo atingida de maneira direta. Mas me surpreendi com os nomes daqueles banqueiros que, de modo geral, não se posicionam dessa forma com tanta clareza.

Ainda assim, existe resistência. Há segmentos da sociedade que são mais conservadores, que não se agradam muito de tomar atitudes muito explícitas.

Em 1977, a adesão ampla também surpreendeu vocês? Sim, surpreendeu muito. E foi muito importante, porque tanto durante o preparo da carta como no dia da leitura, nós estávamos com muito medo. Havia muitas ameaças. Nós podíamos ser presos, podíamos ser levados para o DOI-Codi, que era o nosso terror [Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna, um órgão de inteligência e repressão da ditadura militar]. O Erasmo Dias, que era o secretário estadual da Segurança, prometia invadir a faculdade.

Então foi organizado um pequeno grupo que planejou o preparo na hora de sairmos de casa, os carros que foram nos levando, o modo como os carros se posicionaram lá na faculdade para a gente ter uma saída estratégica, caso fosse necessário. E isso tudo entre nós, com colegas, porque não havia segurança institucional ou profissional de nenhuma espécie.

Mas não precisaram usar essa rota de fuga, certo? Não precisamos. Na hora, houve uma vibração tão grande, uma irmanação com aquele pátio lotado, que a gente se sentiu protegido. A gente achou muito difícil haver alguma violência ali naquele momento, sabe? Foi uma coisa subjetiva. Talvez a gente até estivesse correndo risco, mas nós nos sentimos bem naquele cenário.

Foi realmente muito impressionante. Foi no final do dia, já estava anoitecendo, e aquelas lanternas da faculdade deixam um cenário muito dramático. E fomos tomados pela emoção daquele momento.

Nós estávamos convencidos de que colocávamos uma pedrinha que fosse na direção de pôr fim à ditadura militar. Essa sensação também dá força, a gente fica se sentindo útil, até necessário para ajudar o país a sair daquela situação.

A cobertura da imprensa também surpreendeu? Foi surpreendente. Eu tenho toda a coleção, todos os jornais. Foi realmente fantástico, foi muito grande a repercussão. E tomou as universidades, a academia, a juventude, de modo que começou a ficar difícil tratar aquilo com repressão militar. Tanto que não houve uma reação da ditadura. Ficaram bravos, mas não houve ameaças diretas contra nós.

Naquela época, assim como hoje, teve gente que não quis assinar o documento. Quais eram os motivos? Teve gente que não quis assinar pelos mais diferentes motivos. Teve um, cujo nome não vou dizer, que não quis assinar porque não foi o primeiro signatário [em depoimento ao livro "Estado de Direito Já", Almino Affonso conta que foi Raymundo Faoro, então presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil].

Houve outros casos de gente dizendo que poderia evocar o tenentismo [rebeliões de militares de baixa patente na década de 1920], coisas assim. Mas o grande móvel de quem não quis assinar era o medo. As pessoas tinham receio de se comprometer, de atrapalhar suas carreiras.

E os que não assinam hoje? Hoje eu não estou acompanhando de perto. E mesmo entre os que assinam, já são 400 mil pessoas [a entrevista foi feita na sexta-feira à tarde], como vamos analisar esse colégio de apoiadores? Tem de tudo, todos os estratos da sociedade estão se envolvendo.

Esse aspecto de defesa da democracia é uma necessidade que atravessa todos os estamentos da sociedade. Não é só dos ricos, só dos pobres. É de todo mundo. É para a gente poder viver melhor, para a gente viver num país de instituições mais favoráveis, mais seguras.

Eu acredito que a adesão se prenda a essa questão: a necessidade de tomar uma posição e defender um estilo de vida, o conjunto de normas políticas que nos permite uma vida mais civilizada, mais inclusiva, com menos desigualdade. Na ditadura não vamos ter nada disso.

A senhora acha que a faculdade vai lotar de novo no dia 11 de agosto, quando a carta será lida? Eu acredito que sim, né? A minha impressão é essa, mas essas coisas surpreendem muito. A minha torcida é para que haja uma mobilização grande.

A senhora vai estar presente? Gostaria de estar. Se eu estiver bem fisicamente, eu vou. Para mim, seria importante. Quando o colega me telefonou para falar do documento, eu disse que não poderia me comprometer a ir no dia 11, mas que ele poderia contar com a minha presença espiritual e com a minha assinatura.

Raio X

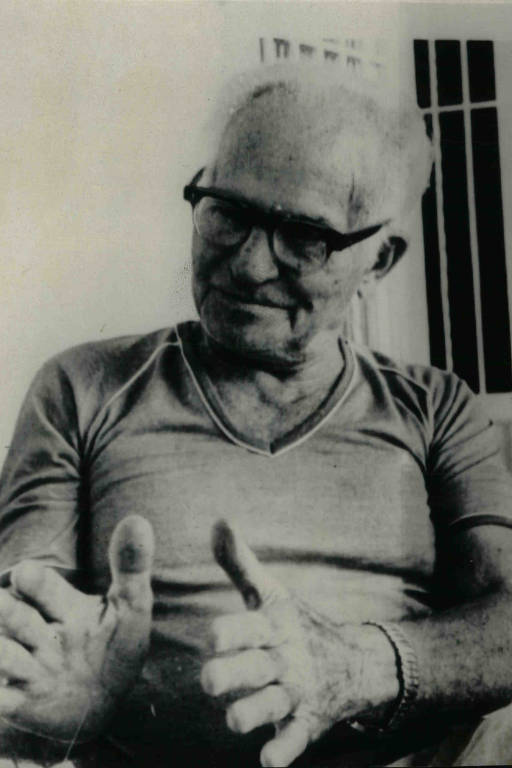

Maria Eugenia Raposo da Silva Telles, 81

Advogada formada pela USP em 1964, com pós-graduação na Universidade Cornell (EUA). Casou-se com Goffredo da Silva Telles Jr. em 1967 e participou de todos os eventos ligados à "Carta aos Brasileiros" em 1977.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.