Publicidade

Publicidade

"Socialismo e capitalismo são como água e azeite", dizia líder alemão; leia trecho

Publicidade

da Folha Online

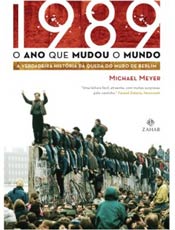

Quando o muro de Berlim foi abaixo, simbolizando o fim da era comunista, o então chefe da sucursal da revista "Newsweesk" no leste europeu, Michael Meyers, assistiu a tudo de perto e entrevistou os principais envolvidos no episódio que marcou o século 20.

Vinte anos depois, Meyers escreveu "1989: O Ano que Mudou o Mundo", com o objetivo de contar a verdadeira história por trás das notícias dos jornais e mostrar seus efeitos nos dias de hoje.

Ao longo da narrativa, o autor descreve os diferentes momentos que viviam os alemães em cada lado do muro. Segundo ele, os sinais de descontentamento na Alemanha Oriental eram inconfundíveis.

Apesar das declarações do líder da República Democrática da Alemanha Erich Honecker contrárias à unificação, afirmando que "socialismo e capitalismo são como água e azeite", o povo que vivia no leste estava claramente insatisfeito com a impossibilidade de ir e vir.

Em suas observações sobre o cenário alemão no ano de 1989, o autor relata histórias curiosas, como conversas informais ao lado leste do muro e até piadas que faziam graça com a escassez de alimentos básicos, como bananas: "Como se usa uma banana como bússola? É só pô-la no alto do Muro de Berlim. O leste fica do lado em que a banana for mordida."

Acompanhe o trecho a seguir sobre o período que precedeu a queda do muro, há exatos 20 anos:

*

| Divulgação |

|

| Livro revela a verdadeira história por trás das notícias dos jornais |

"Para a maioria dos alemães, assim como para quase todo mundo, 1989 veio do nada. Naquele inverno, no vértice do ano que mudaria o mundo, não parecia haver qualquer ímpeto de mudança. Somente os alemães ocidentais mais românticos sonhavam com o dia em que o Muro cairia. Sem dúvida o chanceler Helmut Kohl não estava entre eles, tampouco seus assessores com quem conversei. Nem mesmo o ministro do Exterior Hans-Dietrich Genscher, apesar de toda a sua conversa sobre Ostpolitik - e que, numa entrevista concedida à Newsweek, na época, acusou os assessores linha-dura de Reagan de "gente que se apega às velhas imagens de inimigos e age como se nada tivesse mudado ou pudesse mudar".

Praticamente ninguém falava (exceto de forma retórica, no futuro mais vago) em Wiedervereinigung - reunificação. Os políticos podiam recusar-se com firmeza a reconhecer a divisão da Alemanha, pelo menos oficialmente. Mas a maioria dos alemães estava muito à vontade com ela. Em todos os lugares, havia um sentimento de autossuficiência, um contentamento básico com a ideia de duas Alemanhas e uma resistência à pretensão de que havia apenas uma. Os alemães ocidentais referiam-se a si mesmos exatamente assim - alemães ocidentais, ou "europeus", e dificilmente como simples alemães. As pesquisas documentavam esse sentimento de separação. Em 1983, 43% dos estudantes alemães com menos de 21 anos chamavam seus irmãos da Alemanha Oriental de Ausländer, estrangeiros. No verão de 1985, pesquisadores do Instituto Allensbach perguntaram às pessoas quanto tempo achavam que o Muro de Berlim ainda iria durar. A resposta média foi 34 anos. Em meio a dezenas de milhares de documentos liberados pelo Departamento de Assuntos Intragermânicos relativos à Deutsche Einheit, ou unidade alemã, 1989-90, quase não havia discussão ou indício de planejamento antecipado para uma eventual reunificação. O tópico não era verboten (proibido); simplesmente parecia... irrelevante.

Formulei essa questão numa noite de fevereiro, num bar enfumaçado em Kreuzberg, então o bairro boêmio de Berlim Ocidental. Uma foto emoldurada dos anos 1950 mostrava os frequentadores do estabelecimento, alemães ocidentais e orientais, compartilhando uma cerveja sobre a pequena cerca de madeira que demarcava então a fronteira. Um pouco de nostalgia ilusória, zombou o membro do Parlamento de Berlim que me levara ao lugar. "Podemos falar de reunificação, mas isso não significa que a desejamos", disse ele. Estrangeiros da Rússia e de outros lugares da Europa Oriental, muitos deles de origem alemã, que haviam pago para sair do cativeiro, ou sido trazidos pelo governo da Alemanha Ocidental em troca de cerca de dez mil dólares por cabeça, inundavam o país: 300 mil somente em 1988. Imagine como seria sem o Muro? O legislador tinha arrepios ao pensar nisso.

Entretanto, no lado oriental, a vida prosseguia. Ao atravessar para lá, eu sempre tinha a impressão de entrar num universo paralelo, familiar em seus traços essenciais, com carros, semáforos e gente comum levando suas vidas comuns, mas de algum modo mais opaco, mais sombrio, mais pobre e indefinidamente mais opressivo. No posto de controle Charlie, havia sempre a mesma rotina tediosa, que às vezes durava horas. Entravase numa longa fila que avançava devagar. Os guardas alemães orientais esquadrinhavam cada papel, anotavam todos os números de telefone. O que eu ia fazer? Quem eu iria encontrar? Os motoristas que saíam de Berlim Oriental tinham de abrir o capô e o porta-malas de seus carros; os guardas enfiavam uma sonda no tanque de gasolina para ter certeza de que continha apenas combustível, e não pessoas tentando fugir. Antes da guerra, Berlim era famosa por seu Berliner Luft, o ar fresco e revigorante. Uma vez no lado oriental, essa sensação de leveza desaparecia instantaneamente. De repente o ar tornava-se mais pesado, opressivo. Os berlinenses orientais diziam que era "pegajoso", uma coisa que grudava na gente, vagamente ameaçadora.

Era o efeito de um Estado policial. A República Democrática Alemã, sob o comando de seu líder perpétuo Erich Honecker - o homem que supervisionou a construção do Muro e que desejava ser chamado por seu povo de "Papi", por mais letais que fossem seus instintos -, era o Estado totalitário do bloco oriental mais rigidamente controlado, com a possível exceção da Romênia de Nicolae Ceausescu. A polícia secreta, a famigerada Stasi, era ubíqua. Podiam ser seus vizinhos, seus amigos, até sua família. Os cidadãos eram seduzidos, subornados, chantageados e coagidos a trabalhar para eles. Se você ficasse doente, medicamentos vitais talvez ficassem retidos até que você cooperasse dando informações sobre as pessoas com quem trabalhava ou que conhecia em particular. Se quisesse viajar para o exterior, frequentar a universidade ou ser promovido, tinha de fazer um pacto com o diabo: colaborar ou pagar o preço. "Todos eram alvos da Stasi", escreve Alexandra Richie em seu livro de título muito apropriado, Faust's Metropolis: A History of Berlin, de mineiros e garçonetes a guias de turismo, músicos e professoras de jardim de infância. Mantinham-se fichas sobre mais de seis milhões de pessoas. A infame Ordem no do regime, introduzida por Mielke em 1985, depois que Gorbatchov assumiu o poder, orientava a polícia secreta para "prevenir, descobrir e combater" toda atividade política clandestina, usando todos os meios. Os dissidentes, críticos e até simples queixosos, observa Richie, eram "fiscalizados, seguidos e documentados em arquivos periodicamente atualizados", numa campanha de "informação total". Segundo sua própria contagem oficial, o regime, no final, tinha 97 mil funcionários e 173 mil informantes. Numa nação de 17 milhões, isso significa que uma em cada 17 pessoas trabalhava para a segurança do Estado. Não é de surpreender que o ar parecesse pegajoso. Não espanta que a política fosse tabu nas conversas. Não admira que ninguém confiasse em ninguém - pais, filhos, mães ou amantes.

De vez em quando, eu ia a um pequeno restaurante, um dos pouquíssimos em Berlim Oriental onde se podia conversar informalmente com as pessoas do lugar. Uma noite, conheci um trio de músicos jovens, dois rapazes e uma garota. Eles falavam em voz baixa, com as cabeças inclinadas, como se temessem ser ouvidos. "Não temos sentimentos de nacionalismo", disse um deles, repetindo seus compatriotas do ocidente. "Por que não duas nações? Funciona bem." Seu maior pesar não era a suposta impossibilidade de unificação, nem os padrões de vida mais baixos da Alemanha Oriental. Ele se aborrecia com o impedimento de viajar, como se os dirigentes do país acreditassem sinceramente que o mundo desabaria se os cidadãos tivessem permissão para se movimentar livremente. Isso realmente o irritava, levando-o às raias da loucura. Ele voltaria, se pudesse visitar o Ocidente? "Claro. Eu só quero conhecer, não viver lá. Aqui é meu lar." Então dois homens sentaram-se na mesa ao lado e acenderam cigarros. A atmosfera mudou. "O socialismo deve ser preservado", disse o jovem abruptamente, falando mais alto. E, pela primeira vez, a garota abriu a boca. "Honecker tem razão", exclamou, também em voz alta. Os homens da mesa ao lado olharam para nós, ignorando a garçonete que perguntava se poderia servi-los, e meus companheiros de mesa levantaram-se e foram embora.

Os ventos da mudança talvez soprassem de Moscou, mas a República Democrática Alemã não estava disposta a se dobrar. Seus líderes, membros do Politburo do Partido da União Socialista da Alemanha, tornaram-se grisalhos e inflexíveis, convencidos da correção de seu caminho e decididos a se manterem no poder. Popularmente, eram conhecidos como os Alt-Herren Riege, a turma dos velhos. Honecker tinha 76 anos quando o ano começou; Erich Mielke, o chefe da Stasi, estava com mais de 80. Eles conheciam a linha do Partido e apegavam-se intransigentemente a ela. A unificação com a República Federal era uma "impossibilidade", repetia sempre Honecker. "Socialismo e capitalismo são como água e azeite."

Contudo, no fundo, Honecker tinha receios. Ele sabia que a economia engessada da Alemanha Oriental era débil e estava ficando mais fraca. O automóvel Trabant de dois tempos, feito de plástico e que soltava nuvens de fumaça enquanto sacudia pela paisagem comunista, era o testemunho da realidade: a RDA não estava no mesmo patamar econômico que a Espanha, um modelo levemente menos eficiente de indústria alemã tradicional que a República Federal, como nós jornalistas escrevíamos com frequência. Era um caso perdido. A escassez de bens básicos era endêmica, e as pessoas viviam na desesperança e na privação reprimidas.

A outra coisa que Honecker temia era Mikhail Gorbatchov. Seus cidadãos deram-lhe vivas quando ele visitou Berlim. "Gorbi, Gorbi", gritaram. "O povo deixou claro", escreve Peter Wyden em seu magistral livro Wall: Th e Inside Story of Divided Berlin. "Eles ansiavam pelo ar fresco que ele instilava no comunismo." Também queriam mudanças. Honecker e seus homens podiam sentir isso. Eles viram quando os berlinenses orientais tentaram se aproximar do Muro para ouvir o discurso de Ronald Reagan em 1987. E de novo, alguns meses depois, quando se aproximaram para escutar um concerto da banda de rock Genesis no lado ocidental. Podiam perceber isso nas piadas que os alemães orientais contavam.

A Volkpolizei era o alvo preferido. Um exemplo: dois agentes da Stasi numa missão de vigilância ficam entediados. Diz o primeiro: "Ei, em que você está pensando?" Responde o outro: "Nada de especial, no mesmo que você." Primeiro agente: "Neste caso, você está preso!"

Faziam graça com a escassez de alimentos básicos e, em especial, de artigos de luxo, como bananas: "Como se usa uma banana como bússola? É só pô-la no alto do Muro de Berlim. O leste fica do lado em que a banana for mordida."

As piadas políticas eram mais afiadas: Honecker encontra-se com Mao e pergunta: "Quantos oponentes políticos você tem na China?" O líder chinês responde: "Calculo que uns 17 milhões." E Honecker replica: "Ah, é mais ou menos o mesmo que aqui", o que correspondia evidentemente à população total da RDA.

Em A vida dos outros, vencedor do Oscar de filme estrangeiro em 2007, há uma crítica especialmente aguda a Honecker e ao comunismo em geral. De manhã cedo, Honecker chega ao seu gabinete e abre a janela. Vê o sol e diz: "Bom-dia, querido sol!" "Bom-dia, querido Erich!", responde o sol. Honecker começa a trabalhar e depois, ao meio-dia, olha pela janela e exclama: "Boa-tarde, querido sol!". "Boa-tarde, querido Erich!", responde o sol. No fim da tarde, Honecker encerra seu dia e vai uma vez mais à janela. "Boa-noite, querido sol!" Mas o sol fica em silêncio. Honecker repete: "Boa-noite, querido sol! O que há com você?" E o sol responde: "Vá se foder. Estou no Ocidente agora."

Esse era o humor no bloco oriental quando 1989 começou. Talvez fosse difícil ver do Ocidente, mas no Leste os sinais eram inconfundíveis. O clima estava mudando, um degelo irrompia na paisagem congelada. Gorbatchov estava em Moscou. Na Polônia havia movimento. O famoso sindicato Solidariedade, que tivera importância no passado, dava mostras de vida renovada. Em Praga, com um olhar precavido para o leste, a linha dura comunista começava a perceber de onde o vento soprava e falava cautelosamente em "reforma", como o líder soviético, ainda que realmente não quisesse isso. Em todo o reino comunista, a Hungria era o lugar a ser observado. Foi lá que a primeira centelha verdadeira da revolução se acendeu - não por seu povo, na forma de um levante popular, mas por um pequeno grupo de piratas, não mais que meia dúzia de pessoas, que decidiu acender o pavio num barril de pólvora que explodiria o mundo comunista.

Entre eles estava um homem de quem os americanos dificilmente ouviram falar. Seu nome: Miklós Németh, o primeiro-ministro húngaro, formado em Harvard. Trabalhando em segredo com alguns aliados ocidentais, principalmente na chancelaria alemã, Németh e seu pequeno grupo de comunistas subversivos planejaram derrubar a Cortina de Ferro que separava a Hungria do Ocidente. Em suas palavras, o objetivo deles era "unir-se à Europa" e fazer seu país voltar às fileiras do mundo moderno. Para tanto, ele sabia que tinha de destruir todo o sistema comunista. O meio que escolheu, a inteligência e coragem com que eles executaram seu complexo plano foram um dos grandes subterfúgios nos anais da história diplomática, da ordem de O homem que nunca existiu, operação bem-sucedida do serviço de informações dos ingleses em 1943 para fazer Hitler acreditar que os Aliados atacariam a Grécia e a Córsega, quando o verdadeiro alvo era a Sicília.

Esta é a história não contada de 1989."

*

"1989: O Ano que Mudou o Mundo"

Autores: Michael Meyer

Editora: Jorge Zahar Editor

Páginas: 248

Quanto: R$ 38,00

Onde comprar: pelo telefone 0800-140090 ou pelo site da Livraria da Folha

Publicidade

As Últimas que Você não Leu

Publicidade

+ LidasÍndice

- Alvo de piadas, Barron Trump se adapta à vida de filho do presidente

- Facções terroristas recrutam jovens em campos de refugiados

- Trabalhadores impulsionam oposição do setor de tecnologia a Donald Trump

- Atentado contra Suprema Corte do Afeganistão mata 19 e fere 41

- Regime sírio enforcou até 13 mil oponentes em prisão, diz ONG

+ Comentadas

- Parlamento de Israel regulariza assentamentos ilegais na Cisjordânia

- Após difamação por foto com Merkel, refugiado sírio processa Facebook

+ EnviadasÍndice