Sujeito encabulado, o músico e compositor Marcelo Yuka, 52, nunca gostou de ser fotografado. Tal aversão acentuou-se após ser baleado em um assalto, em 2000, e ficar paraplégico.

Ao encontrar a reportagem da Folha em sua casa, na Tijuca, zona norte do Rio, no entanto, já sugeriu de saída uma foto inédita: queria aparecer livre da cadeira de rodas.

"Meu corpo se expressa pouco, mas a melhor defesa é o ataque. Tenho que propor algum tipo de movimento para que eu não fique tão estático", diz ele. "Esse é o grande desafio do cadeirante: eu tô imóvel, mas não tô estático. Estar voltando agora é isso."

A volta a que Yuka se refere é a retomada do trabalho com seu disco mais recente, "Canções para Depois do Ódio", que ele lançou no início do ano passado, quando pensou estar pronto para deixar uma longa temporada de internações hospitalares.

"Eu fiz três shows, dois em São Paulo e um no Rio, mas não era o momento de eu sair [do hospital]. Isso aí me fudeu. Voltei a uma condição pior."

Passou a maior parte de 2017 internado, quase morreu. No meio desse processo, pensou em desistir várias vezes —da carreira, mesmo da vida—, mas teve uma espécie de epifania: "Apesar de tudo, eu quero ser músico".

Movido por essa constatação, o ex-letrista e baterista de O Rappa —banda que fundou em 1993 e da qual foi expulso em 2001, após brigar com os demais membros— ensaia com um novo grupo e prepara shows para setembro, no Rio e em São Paulo.

Paralelamente, dá vazão também a um lado menos conhecido, o de artista plástico. Pintor diletante, com centenas de obras em sua casa, está se aliando a Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes em um projeto que une arte visual e sonora.

Ao longo de mais de duas horas de conversa, Yuka falou também de política e da consciência de ser exemplo para fãs e cadeirantes —outra justificativa para ter se proposto a sair da cadeira para a foto.

"Em algum lugar, alguém vai ver e vai dizer: ‘Ih, dá pra fazer’. Só tem eu e o Herbert [Vianna]. Somos 25 milhões de portadores de alguma deficiência física e, no entanto, na indústria pop, somos só eu e ele. Então tem alguma coisa errada."

Como ficou sua vida no último ano, depois de você lançar seu CD?

Não pude defender o disco. No primeiro ano [2016] eu fiquei indo e voltando para o hospital e no outro [2017], um ano e dois meses direto [internado], sendo que oito meses eu fiquei sem sair da cama. Fiz um tratamento na câmera hiperbárica que me deixou temporariamente surdo. Virei doente renal, tive uma série de doenças ocasionadas pela internação. Teve um momento que eu te confesso que fui perdendo a noção. No CTI [Centro de Terapia Intensiva] comecei a ter amigo imaginário, não sei se pelo estresse muito grande, pelos remédios.

Quanto tempo você ficou no CTI?

Dois ou três meses. Tive alta em dezembro passado, consegui curar a maioria das coisas que me deixavam lá. Fiz dois planos para quando saísse do hospital. Um era ir à praia pegar onda. Deitar [na prancha] e deixar o movimento me levar. Estou até habilitado, mas quero ir pra água mais seguro, então ainda não estou procurando. Agora, o que era mais importante para mim, que é o trabalho, eu consegui reagrupar. Comecei a montar um show novo há pouco tempo.

Como vai ser isso?

É tudo muito recente. Eu fui para casa e achei que já estava apto, mas ainda é uma dificuldade enorme. Eu só estou fazendo esse trabalho por causa da banda que montei [A Entidade, com os cantores Bukassa Kabengele e Barbara Ferr, o baterista Tedy Santana, o guitarrista Ulisses Cappeletti e o baixista Riko Bass]. Eles me incentivaram a não largar, isso me deu força. Hoje, eu ouso acreditar que as relações, mesmo as profissionais, podem ser construídas no afeto. Então não é só tocar, é o prazer de estar com essas pessoas.

O que você está tocando?

Os tambores eletrônicos. O [produtor] Tom Capone [1966-2004] me explicou que eu ia poder me expressar musicalmente por meio da tecnologia, que meu equipamento seria o estúdio. Consigo levar o estúdio para tocar ao vivo, é orgânico. Para quem tocava bateria, vários instrumentos ao mesmo tempo, é uma coisa idiota, é pouco. Mas, nesse momento, é tão crucial quanto o momento em que descobri a bateria. Sou totalmente compulsivo, sempre fui. Com 23 anos, ouvi pela primeira vez uma bateria. Com 27, já era profissional. Com o lance dos tiros, fiquei ainda mais. Fugi para o trabalho.

Você lançou um clipe recentemente, "Dali". Já foi parte dessa retomada?

Sim. Essa música talvez seja a mais difícil do disco, fala de remoções, um assunto que não está no ar para as pessoas em geral. Para mim é importante, quando você tira alguém do lar, é uma segunda morte.

Tem outros clipes em mente?

Pensei num vídeo para ‘Confusão’ que mostrasse eu andando e todo mundo na rua como cadeirante. Falei isso no programa do [Pedro] Bial e ele me propôs dirigir.

O ódio a que você se refere no título do disco é o seu?

Não. É o ódio que está no ar. O ódio da intolerância, o ódio racial. O "Canções para Depois do Ódio" presume um lugar melhor depois de tudo isso porque eu vi o amor feminino, a capacidade que o amor da mulher tem. Tive muita generosidade das mulheres, desde a mãe à puta. Elas me colocaram psicologicamente e espiritualmente no lugar. Uma vez, uma cadeirante perguntou para mim: você tem namorada? Eu disse que tinha. Ela falou assim: sua namorada é andante, né? Eu disse que era. Ela: pergunta a todas essas garotas aqui [também cadeirantes] se elas têm um namorado. [As mulheres] Têm uma generosidade, uma capacidade de ir onde nosso gênero não vai, e eu fui muito influenciado por isso.

Você finalizou o disco com financiamento coletivo na internet. O que acha desse modelo?

As novas possibilidades dentro do capitalismo, se conseguem ser mais humanizantes, me interessam. Tudo correu bem, a única coisa que não deu certo foi que, quando projetei isso, não imaginei que ia ficar dois anos no hospital, nem que meu estúdio fosse queimar vários aparelhos cruciais para eu continuar gravando. E não existe nenhum estúdio adaptado no país. Tive muito carinho das pessoas, mas até hoje estou tentando distribuir os prêmios para os colaboradores. Foi muito bom para eu saber quem estava comigo, que tipo de artista eu sou, que tipo de música eu faço. Será que eu tenho um público para mim?

Você chegou a essas respostas?

Acho que tem alguém que é ávido, ou não teria conseguido a grana para fazer o disco. Por outro lado, não sei quem é esse público. Não sou pop, não sou jovem, sei lá.

Quem é o público que vai aos seus shows?

Tem um público que eu construí pela coisa do Rappa, lógico. Eu sou muito querido no meio, sou de verdade. Acho que eu sou um símbolo de ética, de alguém que vai fundo no que acredita, de alguém que acredita em nós.

Falando no Rappa, a banda anunciou recentemente seu fim.

A gente tem que ir por aí mesmo? Você vai perguntar isso para mim?

Queria saber como você viu esse fim do grupo que ajudou a fundar.

Muitos do que estão no Rappa fui eu que coloquei. Quando tomei os tiros, tinha 34 anos, mas, sinceramente, parece algo que vivi na adolescência. Não me interesso sobre isso, brigas, se a qualidade do som é boa ou ruim, se estão com grana ou não.

Nem em retomar contato com nenhum deles?

Não. De nenhuma maneira. Isso não quer dizer que eu queira mal. Só não tenho interesse.

Você tem um projeto em vista com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Como será?

Foi ideia do Brown. É um negócio meio exposição com música. Os três tocam e os três têm trabalhos visuais, vamos misturar isso aí. Achei extremamente generoso da parte dele.

Quando você começou a pintar?

Quando era pequeno, desenhava bem. Professores, garotas de que eu gostava. Mas o lance de mostrar, de você ver uma coisa que saiu de dentro de mim, me encabulava muito. Ainda me sinto intimidado. Mas as pessoas vêm comprando e, o que eu achava que era uma brincadeira que eu fazia depois do estúdio, para aliviar o estresse, está virando uma maneira séria de expressão.

O que te inspira?

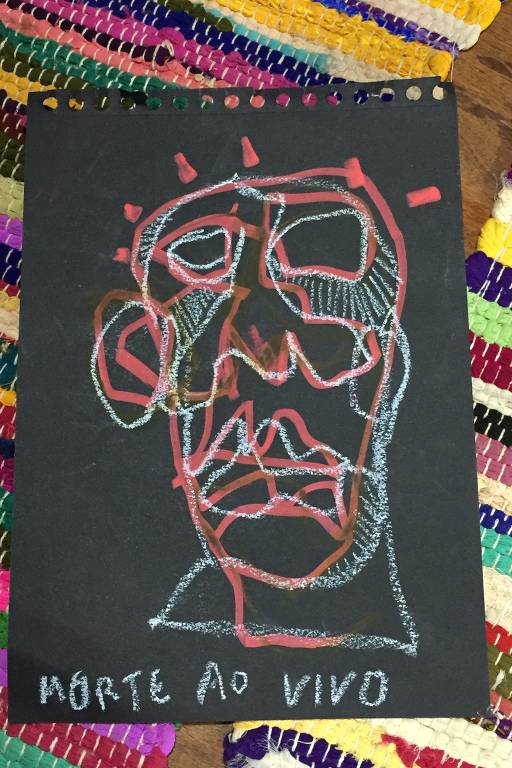

O crânio. Esse gerenciador aqui [aponta para a cabeça] tem uma falha na matrix que são os olhos. Por eles, eu tenho ao menos uma chance de saber o que você realmente está sentindo. Isso me interessa. Um desenho bobo que eu fiz recentemente, olha lá [aponta]: "Morte ao vivo". Eu tava brincando e saiu isso. Acho que vem do mesmo lugar, que é essa minha relação com o outro, esse outro que é subjugado, muitas vezes invisível. Olha como ele tem uma expressão meio de abandono. Nós somos o país que mais mata preto. Esse "morte ao vivo" é porque estamos quase chegando nisso nesses telejornais estaduais, que são muito dados à violência.

Você disse que acredita em "nós". Estamos divididos atualmente, não?

Porra, eu levei nove tiros. Fui mandado embora de uma banda que eu criei, por gente que eu coloquei, no momento mais difícil da minha vida, quando estava fisicamente e psicologicamente acabado. Tinha todos os motivos do mundo para não acreditar nas pessoas. Mas, mesmo assim, acredito na gente. O ser humano é falho, especialmente na relação com o poder. Uma mínima sensação de poder já nos ilude. É a única coisa que me cansa, já vi isso acontecer muitas vezes, até em movimento social.

Você passou quase todo o governo Temer no hospital. Acompanhou o noticiário desse período?

O que mais me incomodava era não poder estar nas manifestações de rua. Houve algumas nesse período. Eu estou no hospital, estou vendo isso, manifestações, Marielle [Franco, vereadora carioca assassinada em 14 de março], e eu contido, uma pessoa ativa, que estava em todas essas. Nas jornadas de 2013, uma das placas mais levantadas era "paz sem voz não é paz, é medo" [frase de sua canção "Minha Alma (A Paz que Eu Não Quero)"]. Porra, cara. Sabe quanto tempo eu esperei por aquilo? Não importa se não deu em nada.

Não deu em nada?

Eu acho que deu. Eu vi moleque de 15 anos saindo do metrô portando máscara e vinagre [usado contra o gás lacrimogêneo]. Então ele saía de casa sabendo que ia sentir medo, que ia ter confronto em algum momento. E não era black block, não estava na estratégia. Isso, para mim, é uma mudança. Nunca tinha visto isso. Esse garoto vai ter esse contexto da rua para falar pelo resto da vida. Ele tava lá, ele viu. E outra coisa: os pais sabiam que aquele era um momento importante e consentiram que ele saísse com a máscara e o vinagre.

Quais eram suas relações com a Marielle?

Eu fui padrinho do casamento dela com o [ex-marido] Edu, que é meu amigaço. A Marielle foi uma das pessoas que mais me ajudou na candidatura como vice do Freixo [à prefeitura do Rio, em 2012], a gente ficou superamigo. Ela lutou pelos direitos humanos por mais de dez anos, não surgiu da noite para o dia, foi a vitória de alguém que estudou. Sou filho de professores, estudei minha vida toda em colégio público, quando vejo alguém fazer um caminho como o dela, é acachapante. Ficou pouco mais de um ano como vereadora, exatamente o período em que eu estava hospitalizado. Pude acompanhar pouco. Até hoje parece que não caiu a ficha da morte dela. Eu no hospital, ela trabalhando para caralho, estava muito feliz, trabalhou o tempo todo para chegar onde estava. O que me dói é uma pessoa ser ceifada no auge da sua meta.

Como foi a experiência da campanha eleitoral de 2012?

Não foi boa não. Tem uma coisa no ato de ser político que é você relevar. Você se aglutina porque releva, não dá para fazer política se não for assim. Mas eu tenho uma incapacidade de relevar a esse ponto. Se o Bolsonaro apoiar uma ideia que eu tenha de reformar uma creche, posso perder a creche, mas não aceito o apoio dele.

Como você definiria sua fase atual?

Tenho muita vontade de viver. Cheguei a perder isso, a energia vital. Mas hoje estou cheio de pique, por causa do trabalho, porque quero fazer alguma coisa honesta. Tenho 52 anos e conheço pouco da morte ainda. Meus pais têm uma saúde muito boa. Mas começo a ficar com medo. Não quero que ninguém sofra.

Está feliz?

Estou. Há muito, muito tempo não me sinto como hoje. A gente tem resultado de acordo com aquilo em que foca. Eu acredito mais no trabalho do que na boa sorte. Estou focado em me reestabelecer e voltar a trabalhar. Acho que isso vai me trazer dignidade. Não tenho aposentadoria, o que me leva a ter de trabalhar até o último dia de vida. Por outro lado, sempre imaginei ter a felicidade de morrer tocando, fazendo o que eu mais gosto. Passado meio século de vida, eu quero viver.

Cinco exemplos do Yuka letrista

As contas chegavam

cobrando uma cidadania que nunca tivemos

Muitos se mudavam sem pensar

Muitos pensavam sem mudar

‘Dali’ (‘Canções para Depois do Ódio’, 2017)

O povo confunde justiça com vingança

O idiota confunde poder com arrogância

A dança confunde o corpo com o som

O artista confunde sucesso com o dom

‘Confusão’ (‘Canções para Depois do Ódio’, 2017)

A minha alma tá armada

e apontada para a cara do sossego

Pois paz sem voz

Não é paz, é medo”

‘A Minha Alma (A Paz que Eu Não Quero)’ (‘Lado B Lado A’, 1999)

Tudo bem, ele era o bicho,

mas saiu daqui inteiro

e até chegar no hospital

ganhou três tiros no peito

E a galera daqui fez igual

fizeram em Vigário Geral

Todo mundo pra rua aumentar o som

pra causar algum tipo de repercussão

‘Tumulto’ (‘Rappa Mundi’, 1996)

É mole de ver

que em qualquer dura

o tempo passa mais lento pro negão

Quem segurava com força a chibata

agora usa farda

engatilha a macaca

e escolhe sempre o primeiro negro pra passar na revista

‘Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro’ (‘O Rappa’, 1994)

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.