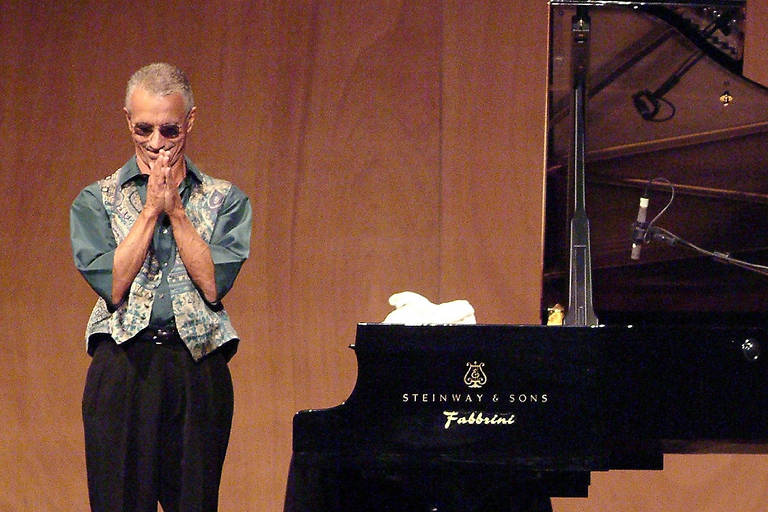

Da última vez que Keith Jarrett se apresentou em público, seu relacionamento com o piano era a menor de suas preocupações. Foi no Carnegie Hall, em 2017, algumas semanas depois do início do governo de um presidente novo e polarizador.

Jarrett —um dos mais elogiados pianistas vivos, um artista de jazz galvanizador que também gravou um grande repertório de música clássica— abriu o show com um discurso indignado sobre a situação política e disparou comentários ininterruptos durante o concerto. Ele encerrou agradecendo a audiência por o levar às lágrimas.

Jarrett deveria voltar ao Carnegie Hall no mês de março seguinte para outro dos recitais solo que tanto fizeram para estabelecer sua lenda, como o capturado no disco “Budapest Concert”, que sai em 30 de outubro.

Mas o show no Carnegie Hall foi cancelado abruptamente, assim como as demais apresentações que o pianista tinha em seu calendário. Na época, a ECM, gravadora pela qual Jarrett lança seus trabalhos há muito tempo, mencionou problemas de saúde não especificados. Não houve atualizações oficiais sobre a situação de Jarrett nos dois últimos anos.

Mas, neste mês, Jarrett, de 75 anos, rompeu o silêncio e revelou claramente o que aconteceu com ele –um derrame no final de fevereiro de 2018, seguido por um novo acidente vascular em maio. É improvável que ele volte a tocar em público.

“Fiquei paralisado”, ele disse ao The New York Times, falando por telefone de sua casa, no noroeste do estado de Nova Jersey. “Meu lado esquerdo continua parcialmente paralisado. Consigo andar, com a ajuda de uma bengala, mas demorei muito tempo para isso. Foi preciso um ano ou mais de trabalho. E não estou me movimentando muito nem dentro de casa, para dizer a verdade."

Jarrett não percebeu inicialmente como seu primeiro derrame tinha sido grave. “Fui com certeza apanhado de surpresa”, ele disse. Mas depois que emergiram novos sintomas, ele foi levado a um hospital, onde gradualmente se recuperou o bastante para ter alta. O segundo derrame aconteceu em casa, e ele foi internado num lar de repouso.

No período que passou lá, de julho de 2018 a maio deste ano, Jarrett fez uso esporádico da sala de piano, tocando alguns contrapontos com a mão direita. “Fiquei tentando fingir que era Bach com uma mão só”, ele disse. “Mas era só uma brincadeira." Quanto tentou tocar alguns temas conhecidos de bebop em seu estúdio caseiro, recentemente, ele descobriu que tinha esquecido as melodias.

A voz de Jarrett é mais suave e fraca, agora. Mas ao longo de duas conversas cada qual com cerca de uma hora de duração, ele provou estar lúcido, apesar de algumas falhas de memória ocasionais. Declarações mais pesadas ou canhestras eram pontuadas por um risinho que parecia uma exalação vagamente rítmica, como "ah-ha-ha-ha".

Criado na religião ciência cristã, que defende que tratamentos médicos sejam evitados, Jarrett retornou a essa âncora espiritual —até certo ponto. “Não costumo ficar indagando ‘por que eu?’, pelo menos não frequentemente”, ele disse. “Porque, como cientista cristão, a expectativa seria que eu dissesse ‘vade retro, Satanás’. E isso foi algo que de certa forma fiz, quando estava internado. Não sei se tive sucesso, porém, porque cá estou eu.”

“Não sei qual deve ser meu futuro”, acrescentou. “No momento, não sinto que sou um pianista. É tudo que posso dizer a esse respeito."

Depois de uma pausa, ele reconsiderou. “Mas quando ouço música para piano tocada com as duas mãos, é muito frustrante, de um jeito físico. Se ouço Schubert, ou alguma coisa tocada suavemente, isso é mais que o bastante. Porque sei que não conseguiria mais fazer isso. O máximo de recuperação que posso conseguir em minha mão esquerda é talvez voltar a ser capaz de segurar uma xícara. Assim, não estamos em uma daquelas situações do tipo ‘atire no pianista’. A situação é ‘já levei o tiro’. Ah-ha-ha-ha."

Se a perspectiva de um Keith Jarrett que já não se considera pianista é chocante, talvez isso aconteça porque é difícil recordar um momento em que ele não o tenha sido. Criado em Allentown, no estado americano da Pensilvânia, ele foi uma criança prodígio. De acordo com o folclore familiar, Jarrett tinha três anos quando uma tia apontou para um riacho próximo e disse que ele devia transformar seu ruído em música —o primeiro improviso dele ao piano.

O público mais amplo descobriu sua existência no final da década de 1960, quando ele se tornou parte de um grupo liderado pelo saxofonista e flautista Charles Lloyd que personificava o “zeitgeist”. O brilhante baterista do grupo, Jack DeJohnette, em seguida ajudou a encaminhar Miles Davis ao rock e ao funk. Jarrett seguiu o caminho do colega e se tornou parte de uma versão incandescente da banda de Davis; nas gravações ao vivo, seus interlúdios ao piano elétrico são fascinantes.

Jarrett não demorou a chegar a um resultado semelhante em seus shows pessoais, permitindo que as passagens improvisadas se tornassem o evento principal. Ele estava trabalhando há alguns anos com essa abordagem, em 1975, quando tocou o que viria a ser conhecido como “The Köln Concert”, um marco sonoro hipnotizante que continua a ser um dos discos de piano solo mais vendidos de todos os tempos.

O disco também foi apontado como exemplo de triunfo sobre a adversidade, que incluía tanto dores físicas e a exaustão de Jarrett naquele momento quanto sua frustração por estar tocando um piano de má qualidade.

Essa sensação de superar obstáculos intransigentes é um traço duradouro do mito de Jarrett. Às vezes, ao longo dos anos, chegava a parecer que ele mesmo criava obstáculos para sua carreira. Transformava seus concertos em testes de intensidade hercúlea, e os costumava interromper para ralhar com a audiência por tirar fotos ou porque alguém estava tossindo demais.

Um perfil de Jarrett publicado pela revista The New York Times Magazine em 1997 trazia uma manchete irônica, “o mártir do jazz”. No ano seguinte, Jarrett anunciou que vinha lutando contra uma enfermidade complicada e misteriosa conhecida como síndrome de fadiga crônica.

Enquanto readquiria a força, ele gravou uma série de “songbooks” de baladas em seu estúdio caseiro, mais tarde reunidos no tocante e belíssimo disco “The Melody at Night, With You”. Depois ele voltou a reunir o trio com quem trabalhava há muito tempo, uma unidade magicamente coesa com DeJohnette e o virtuose do baixo Gary Peacock.

O primeiro show de seu retorno, em 1998, surgiu recentemente em disco, ampliando uma discografia já volumosa. O álbum captura um espírito de reunião jubiloso não só entre Jarrett e seus colegas de grupo, mas também entre o artista e seu público. O disco leva o título de “After the Fall”; a ECM o lançou em março de 2018, inadvertidamente pouco depois do primeiro derrame do pianista.

Perdas vêm abalando o círculo musical de Jarrett, recentemente. Peacock morreu no mês passado, aos 85 anos. Jon Christensen, baterista do influente quarteto que Jarrett liderou na Europa na década de 1970, morreu alguns meses atrás.

Jarrett também liderou um quarteto inovador nos Estados Unidos, nos anos 1970, e os demais membros —o saxofonista Dewey Redman, o baixista Charlie Haden, o baterista Paul Motian, todos figuras importantes do jazz moderno— também já morreram.

Diante dessas e de outras verdades difíceis, Jarrett não vem exatamente encontrando consolo na música, como seria o caso no passado. Mas ele extrai satisfação de algumas das gravações de sua última turnê solo pela Europa.

O pianista instruiu a ECM a lançar o concerto final da turnê no ano passado, com o título “Munich 2016”. E mostra ainda mais entusiasmo pelo show de abertura da temporada, “The Budapest Concert”, que ele chegou a pensar em definir como “o padrão ouro”.

Ao começar a chegar a um acordo com os trabalhos que registrou no passado como fato consumado, Jarrett não hesita em fincar suas bandeiras.

“Sinto que sou o John Coltrane dos pianistas”, ele disse, mencionando o saxofonista que transformou a linguagem e o espírito do jazz na década de 1960. “Todo mundo que tocou saxofone depois dele demonstrou o quanto lhe devia. Mas não por meio da música que faziam, que era só uma imitação."

E é claro que imitação —mesmo imitação do próprio estilo— é anátema ante a invenção pura, partindo da página em branco, que Jarrett afirma ser seu método. “Não faço ideia do que vou tocar, antes de um show”, disse Jarrett. “Se tenho uma ideia musical, digo não a ela." (Ao descrever seu processo, ele ainda prefere falar no presente.)

Para além de seus recursos criativos, as condições de cada show são únicas –as características do piano, o som da sala, o clima da audiência, até mesmo o jeito da cidade. Jarrett tinha tocado quatro vezes em Budapeste antes de seu show de 2016 na Sala Nacional de Concertos Bela Bartok, sentindo uma afinidade que atribui a fatores pessoais. Sua avó materna era húngara, e ele estava acostumado desde a infância a tocar a música de Bartok.

“Eu sentia ter algum motivo para estar próximo daquela cultura”, ele afirmou.

O uso da música folclórica por Bartok e outros compositores húngaros foi mais um estímulo para conduzir Jarrett a uma qualidade sombria —“uma espécie de tristeza existencial, que podemos chamar de uma profundidade”— que é presença poderosa na primeira metade do concerto.

A segunda metade, algo que os admiradores de “The Köln Concert” apreciarão, traz algumas das composições improvisadas mais cintilantes da carreira de Jarrett. As baladas em questão, como “Part V” e “Part VII”, cintilam diante de bases atonais aceleradas ou derivadas do bebop, construindo gradualmente um argumento em favor de uma expressão madura que não teria sido possível em estágios anteriores de sua carreira.

Parte dessa evolução tem a ver com a estrutura dos concertos solo de Jarrett, que costumavam se desenrolar em arcos longos e ininterruptos mas agora envolvem uma série de peças separadas, com pausas para aplausos. Muitas vezes, a forma que serve como traço de união a esses concertos mais recentes só se torna aparente em retrospecto. Mas o concerto de Budapeste foi uma exceção.

“Eu percebi enquanto ainda estava tocando, o que explica porque o escolhi como o melhor show da turnê”, disse Jarrett. “Eu soube na hora. Sabia que havia alguma coisa acontecendo."

O fator crucial, ele reconheceu, foi uma audiência incrivelmente receptiva. “Algumas audiências parecem aplaudir mais quando há algo de louco acontecendo”, ele disse. “Não sei por quê, mas não era o que eu estava procurando em Budapeste."

Já que Jarrett produziu a vasta maioria de sua obra gravada diante de uma audiência, a reputação dele por ranzinzice talvez seja mais fácil de compreender como o lado turbulento de uma relação de codependência.

Ele expressou a questão de modo muito sucinto durante um concerto solo no Carnegie Hall em 2015, quando anunciou “eis uma coisa importante que ninguém parece perceber: eu não conseguiria sem vocês".

Ao renegociar seus laços com o piano, Jarrett enfrenta a probabilidade de que aquela outra relação —a que o une ao seu público— tenha chegado ao fim.

“No momento, não consigo nem falar sobre isso”, ele disse, quando a questão surgiu, rindo sua risadinha enigmática. “É o que sinto a respeito."

E embora a magnífica realização do concerto de Budapeste seja fonte de orgulho, não é difícil perceber que ela também pode ser interpretada como uma demonstração do espírito zombeteiro do universo.

“Só posso tocar com a mão direita, e isso não me convence mais”, disse Jarrett. “Cheguei a ter sonhos em que estou tão limitado quanto estou na realidade —e assim me vejo tentando tocar, em meus sonhos, mas eles são como a vida real."

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.