Quando estreou em Londres, em 2018, e, logo em seguida, na Broadway, em Nova York, "A Herança", de Matthew Lopez, foi saudada como um dos grandes acontecimentos teatrais do século 21 e imediatamente comparada com o clássico de Tony Kushner, "Angels in America", de 1991.

Ambas as peças são enormes, divididas em duas partes, protagonizadas por homens gays e, sobretudo, marcadas pelo interesse nos dilemas de suas respectivas atualidades. "Angels in America" voltava-se para um momento traumático, sobretudo para a comunidade gay —a epidemia de Aids e toda a carga de estigma, preconceito e negligência que veio junto com ela nos anos 1980 e 1990.

Já a trama de "A Herança" acontece no momento de ascensão da extrema direita republicana nos Estados Unidos, personificada na figura de Donald Trump e em sua eleição para presidente, em 2016, apenas dois anos antes da estreia do espetáculo.

A peça de Matthew Lopez, contudo, logo mostra outro ponto de conexão com a obra de Kushner. Em "A Herança" os dilemas atuais são, ou deveriam ser, herdeiros dos anos 1980, do trauma da epidemia.

Os personagens mais velhos da peça de Lopez viveram na pele o medo e o desespero de ver amigos, amantes e conhecidos tombando, um a um, sem nenhum amparo familiar ou social. Mas é uma herança não apenas traumática, contém também a força das estratégias coletivas de sobrevivência e de apoio mútuo da comunidade gay.

É um sentido histórico de coletividade, com raízes nos levantes de Stonewall nos anos 1960, mas que parece cada vez mais longínquo para os jovens gays nascidos no século 21, enredados em um crescente isolamento social e sentimental, apesar dos significativos avanços nos marcos dos direitos civis. Essa distância/proximidade com o passado é a atmosfera ambígua na qual se desenvolve "A Herança".

As duas partes da peça oferecem uma experiência teatral diversa do comum. Suas quase sete horas de duração aproximam o teatro do gosto atual por séries e pelo desejo de conhecer em pormenores as personagens.

Como nas infindáveis temporadas das obras no streaming, em "A Herança" vamos como que nos tornando íntimos das figuras que percorrem o palco. É uma forte conexão empática, que o autor aproveita para amplificar os momentos, um pouco excessivos, de apelo emocional —a peça abusa de fórmulas melodramáticas, ênfases sentimentais, frases de efeito e monólogos lacrimosos.

Ao mesmo tempo, contudo, ele inscreve a ação num ambiente reflexivo: o enredo nasce de um coletivo de autores trabalhando juntos numa história, narrando e descrevendo as situações, expondo pensamentos íntimos das personagens —"vejamos agora o que ele pensou, mas não disse".

A cenografia da montagem brasileira, a cargo do também diretor Zé Henrique de Paula, sublinha tal característica: cria uma espécie de ateliê de trabalho ou uma sala de ensaio. Os diversos ambientes nos quais a ação acontece não se materializam no palco, devem ser imaginados por quem assiste.

Durante as cenas, mesmo as mais íntimas, o grupo todo está em volta, observando, comentando, reagindo ao que acontece no centro. A estrutura funciona como um antídoto à hipnose da empatia e mantém viva uma emoção alerta, reflexiva e crítica.

Além disso, a forma da peça, que evoca modos coletivos de trabalho e de criação, também ecoa a ideia fraturada de comunidade gay. A estrutura de trabalho é como um momento de conexão com tais formas de solidariedade e vida coletiva.

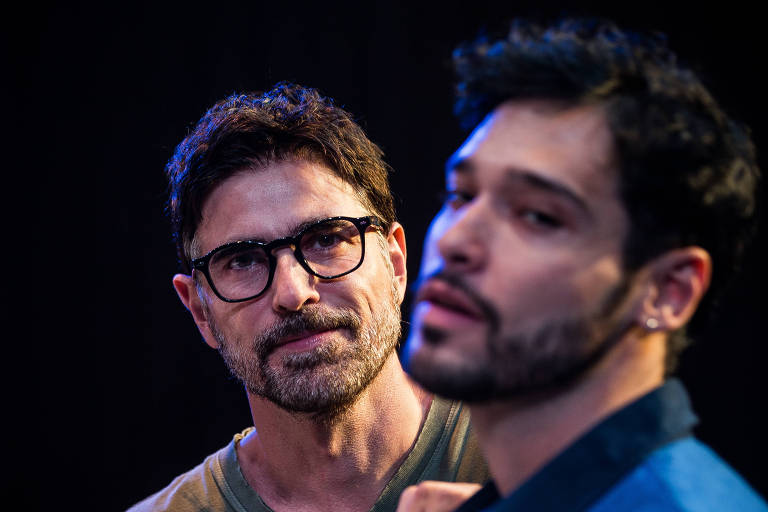

O momento mais notável da saga talvez seja o início de sua segunda parte, quando Eric Glass, papel de Bruno Fagundes, um jovem gay rodeado de amigos democratas, promove um encontro entre eles e o futuro marido, Henry, um milionário dono de construtoras (como Trump) e convicto republicano — interpretado por Reynaldo Gianecchini.

Henry é um homem gay mais velho, que viveu o auge da epidemia de Aids, viu seus amigos morrerem, sobreviveu ao medo, ao estigma social, ao preconceito, mas que, nem por isso, torna-se um progressista que luta pela causa. Ao contrário, é um liberal e conservador.

O debate tenso que acontece ali aparece também como um confronto franco de ideias e visões de mundo. Questões de classe, de mercado e de identidade são contrastadas sem estereótipos vazios.

Diferentemente de vários outros momentos da obra, a atenção da plateia é mobilizada, neste momento, pela via do raciocínio, este esquecido recurso da vida social, capaz de animar as formas mais antigas e bonitas da emoção.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.