[RESUMO] Nos 130 anos da Lei Áurea, curadora da exposição “Histórias Afro-Atlânticas” destaca obras artísticas que registram a tensão resultante do fim tardio da escravidão no Brasil e do racismo que persiste.

Os 130 anos da abolição da escravidão no Brasil se prestam pouco à celebração e ao orgulho nacional. Não há por que festejar o fato de termos sido a última nação do Ocidente a extinguir esse perverso sistema mercantil, sustentado à custa de milhões de africanos e africanas que foram arrancados de suas nações.

Depois de ficarmos conhecidos mundialmente como “os retardões”, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888 (lei imperial nº 3.353), veio com apenas dois artigos breves e conseguiu desagradar a todos: “Art. 1º - É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário”.

Na época, alguns poucos defendiam medidas mais abrangentes, que previssem a inclusão efetiva dessas populações na sociedade. Outros, os indizenistas, advogavam o ressarcimento dos próprios senhores.

A Lei Áurea não entregava nem uma coisa nem outra. Ninguém podia negar, entretanto, que ela vinha revestida de pesada carga de significados simbólicos.

“Áurea” é um substantivo e um adjetivo feminino que tem a propriedade de articular a medida à figura de uma princesa branca, quase inatingível, acenando do alto de uma sacada do Paço. O termo também remete a tudo que brilha ou resplandece; em sentido figurado, vincula-se imediatamente à ideia de algo magnífico, valioso e brilhante.

O brilho dos rituais ofuscou a população, que tomou as ruas celebrando um novo tempo: o tempo de um Brasil sem escravizados. O Jornal do Comércio, encantado com aquela alegria, estampou uma linda manchete: “Liberdade, hoje é seu dia”.

Mas rituais não duram para sempre; tampouco seus efeitos. Terminados os cortejos, as missas campais, solenidades, procissões e outros festejos, o Império tinha os dias contados, e o pós-abolição não lembraria em nada o júbilo daqueles primeiros dias. A abolição da escravidão foi a lei mais popular do Império Brasileiro, mas também foi a última.

Os grandes proprietários do Vale do Paraíba, que tinham boa parte de seus “bens” investidos em sua escravaria, sentiram-se lesados pelo ato da princesa e se juntaram aos opositores do Império. A monarquia, isolada, cairia em novembro de 1889.

Para ex-escravizados e ex-escravizadas, libertas e libertos, negras e negros livres que lutaram ativamente para que esse processo chegasse a termo, sobrou a dura realidade da falta de vontade política. Não se alteram realidades enraizadas só com medidas formais. O Brasil e os brasileiros não haviam mudado. A escravidão perduraria não mais na Constituição, mas no cotidiano da República.

Sem contar com projetos que previssem a inclusão social, com a vigência dos determinismos raciais que criaram novas formas de discriminação e com a introdução de certa ideologia do silenciamento sobre o passado escravocrata, a jovem República brasileira nasceu alardeando modernidade, mas não fez praticamente nada no sentido de dirimir diferenças, oferecer oportunidades ou buscar formas de construir uma sociedade mais justa.

Diferenças muito substantivas no acesso à saúde, à educação, ao trabalho e ao transporte, entre outros exemplos, acabaram por fazer da raça uma espécie de “plus” vergonhoso no Brasil; um marcador social que, combinado com outros, como região, classe e gênero, criou um país que ainda hoje luta para prover a igualdade garantida em sua Constituição.

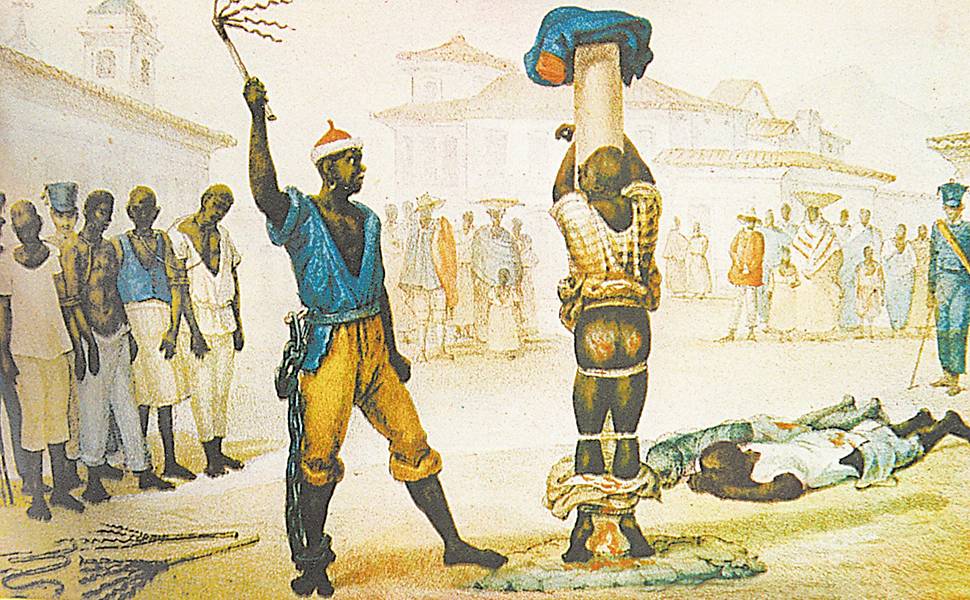

Ao longo do tempo, obras artísticas registraram a tensão existente em torno da escravidão no Brasil, aquela que existiu e o racismo que persiste. Bons exemplos disso estarão na exposição “Histórias Afro-Atlânticas”, que o Masp e o Instituto Tomie Ohtake abrirão conjuntamente em junho deste ano.

Uma das imagens mais sincréticas que a escravidão nos legou é a da máscara de Flandres. Feita com metais rígidos e resistentes, tinha o propósito de evitar e punir. Presa à boca e fechada por um cadeado atrás do pescoço de escravizados e escravizadas, servia exclusivamente para evitar “o hábito de comer terra”, a julgar pela descrição feita pelo artista Jean-Baptiste Debret (1).

Esse tipo de instrumento carregava consigo, porém, outros tipos de implicações. De um lado, a absorção de terra podia, em pequenas quantidades, proteger o organismo contra germes e parasitas; de outro, em grandes quantidades, levava à morte.

A mesma ambivalência aparecia na linguagem. “Banzo”, na tradução e no uso dos cativos, remetia à ideia de saudade; nesse caso, à falta da terra natal. Mas, com a prática cotidiana da ingestão por parte dos cativos, ela virava também uma doença, mais exatamente da saudade da terra. Nesse sentido, se a terra era o mineral que gerava a riqueza da agricultura, servia igualmente para levar à morte intencional de centenas de escravizados e escravizadas.

Como muitos senhores consideravam escravos como “produtos” ou, conforme consta de inventários, “bens semoventes”, a morte do trabalhador significava perda imediata de capital investido. É por isso que o suicídio era uma forma de rebelião individual contra o proprietário.

Esse tipo de ambiguidade aparece produzida e reproduzida nas imagens de época. Debret, por exemplo, tenta dar naturalidade a uma situação que tinha todas as características do insuportável, do inominável. Na aquarela, um negro representado de forma exótica carrega um imenso pote à cabeça, uma máscara no rosto, mas caminha tranquilamente.

Por sua vez, Jean-Jacques Arago (2) retratou o instrumento com a crueldade merecida. Fez mais: na legenda, deixou claro que se tratava de um “castigo de escravos”. Para completar, desenhou uma negra de olhar firme e revoltado, portando o objeto em sua boca, bem como uma argola presa à circunferência de seu pescoço com o cadeado à mostra.

Com o tempo, essa imagem se converteu em outra: a da escrava Anastácia. A despeito de não conhecermos ao certo a história dessa escravizada e de não existirem documentos que comprovem a veracidade de sua imagem, ela acabou cultuada no Brasil como santa, mas também como exemplo de luta, resistência e fé.

Em algumas versões orais, Anastácia aparece como uma bela mulher, estuprada e amordaçada por seu senhor. Em outras, seria a esposa do proprietário que, por ciúmes, a teria condenado a usar a máscara. Há quem aposte, ainda, que a mãe dela aportou no Brasil em 1740 e, arrematada por mil réis, foi violentada e engravidou, motivo pelo qual a filha nasceu com olhos azuis.

Mito ou história, a crença popular fez dela “a santa”, cultuada por várias religiões —e não só aquelas de matriz africana.

Não faltam significados cruzados, ambivalentes e polissêmicos para tal imagem. E, onde há contradição, sobram versões. A imagem virou representação visual e, mais contemporaneamente, num período marcado por discursos que vêm descolonizando essas representações visuais eurocêntricas, diversos artistas trataram de retraduzir figuras criadas no século 19, oferecendo a elas novas versões.

Rosana Paulino, artista negra que mistura arte, história e memória com rara sensibilidade, criou na série “Bastidores”, de 1997, uma espécie de álbum de família —da “sua família”. Todavia, em vez dos sorrisos rasgados que fazem parte do gênero, vemos uma boca fechada à força, costurada (3). Nas telas acadêmicas, personagens afro-brasileiras costumam ser flagradas no segundo plano. Na série de Paulino, porém, elas ganham o primeiro e único plano.

O tecido usado para realizar bordados delicados, em geral feitos por mulheres, nesse caso serve para cerzir de modo grosseiro. Em vez de adornarem, as linhas de costura agridem, deixando clara a brutalidade e o paradoxo da situação: o mesmo fio que decora é aquele que hostiliza.

Toda obra merece várias interpretações, e “Bastidores” não se limita a reproduzir um contexto histórico.

Na verdade, dialoga com a história, fazendo com que as máscaras de Flandres do passado estejam de volta, no nosso presente. A censura, a violência, o estupro e o arbítrio contra as mulheres negras não ficaram retidos na alcova do senhor escravista. Insistem em se apresentar na contemporaneidade.

Paulo Nazareth cria outra máscara de Flandres (4). Ele põe sobre sua face uma carcaça seca de animal e inclui uma placa escrita à mão onde se lê: “For sale” (à venda).

O artista se faz retratar de perfil, numa alusão aos documentos oitocentistas, que traziam tipos, não pessoas, e por isso eram sempre anônimos e, de alguma maneira, invisíveis. A obra também lembra os registros policiais, cujas fotografias sistematicamente despersonalizam seus modelos; ou melhor, tratam de produzir imagens que denotam culpa e suspeita. Humilham quem se encontra em tal situação.

Eu poderia multiplicar exemplos. Acredito, todavia, que a máscara de Flandres é símbolo eloquente para lembrar como 130 anos de Lei Áurea é muito tempo; ao mesmo tempo, é pouco, muito pouco, quando aguçamos o olhar para as consequências persistentes desse sistema.

Basta lembrar das hierarquias pautadas na cor, nos dados da polícia, nos registros de óbitos, nos índices de educação, nos dados de saúde pública e assim vamos. Racismo estrutural é a expressão que melhor explica a realidade que presenciamos no Brasil de 2018. Feriados nacionais são bons para o descanso. Já o 13 de maio pede de nós vigília e olhos bem abertos.

Lilia Schwarcz, professora titular do Departamento de Antropologia da USP e global scholar na Universidade de Princeton (EUA), é curadora-adjunta para histórias e narrativas do Masp e organizadora, com Flavio Gomes, de “Dicionário da Escravidão e da Liberdade: 50 Textos Críticos (Companhia das Letras, 2018).

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.