[RESUMO] Para autora, onda de insatisfação com o tratamento da antropóloga Lilia Schwarcz pelo significante "branca" ensina que a posição de vantagem estrutural dos brancos em sociedades racistas pode aprisionar o grupo que a criou.

No debate sobre lugar de fala, mercado epistemológico de raça e cancelamento que tomou a polêmica em torno do texto de Lilia Schwarcz sobre Beyoncé, um aspecto pouco elaborado é o do medo branco.

Pude observar reações e sentimentos opostos (que também me acometem) por parte dos brancos com quem eu converso. A primeira e mais comum é um sentimento de solidariedade com Lilia Schwarcz, medo de ser o próximo a ser questionado. A outra reação é uma tentativa de se distanciar para afirmar uma branquitude mais crítica, ou seja: o medo de ser "igual".

As duas reações fazem parte de um sentimento novo para nós brancos brasileiros. Significa que nossa racialidade está sendo marcada, algo que acontece há alguns séculos com negros e indígenas no Brasil, ou seja: é quando o grupo antecede o indivíduo (o que nomeamos de processo de racialização).

Quando isso ocorre, todo sujeito de um grupo passa a representar o grupo como um todo. Estudar raça sem acreditar absolutamente em nada que possa essencializar os humanos —o que significa dizer que não há nada intrínseco que possa diferenciar negros de brancos e indígenas— é o paradoxo que o tema impõe.

Não há raça, não há nada biologicamente ou até mesmo culturalmente que determine o que chamamos de brancos, negros e indígenas. Contudo, há sociológica e historicamente um mundo de determinações estruturais próprias das desigualdades ou vantagens sociais ancoradas nos corpos negros e brancos.

Dessa forma, o que não existe na biologia torna-se materialmente real nos corpos que circulam. Há uma prisão da raça que atinge todos os negros em uma sociedade racista —os estereótipos construídos sobre o negro aprisionam os corpos e limitam possibilidades: o olhar da polícia, a construção subjetiva do que é belo, a forma com que os sujeitos são localizados na sociedade (sempre como representantes de um grupo particular, enquanto os brancos representariam a humanidade como um todo).

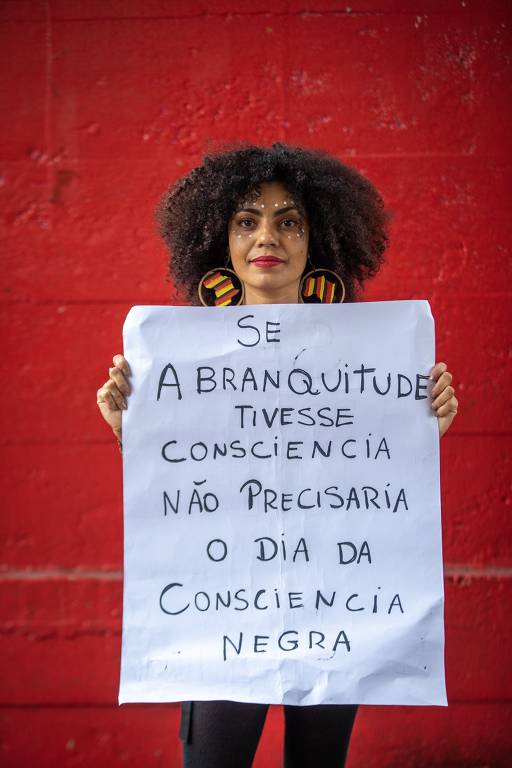

Contudo, se a raça limita os negros, ela também aprisiona os brancos naquilo que se denomina branquitude. A branquitude, identidade racial dos brancos, caracteriza-se como um lugar de vantagem estrutural nas sociedades, sob a égide do racismo, e é definida pela socióloga Ruth Frankenberg como um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo, uma posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo: a racialização.

O que querem os brancos? A recusa dessa prisão. Nenhum branco quer ser olhado de forma racializada, nenhum de nós quer ser limitado em nossas subjetividades, ou seja, nenhum de nós quer ser resumido, em toda sua complexidade, ao nome “branco”.

Assim, nestes dias, pude observar uma onda de reclamações sobre a redução de uma intelectual como Lilia Schwarcz ao significante “branca”. O que isso nos ensina? Que obviamente se a raça foi e é criada cotidianamente para aprisionar o "outro", em qualquer momento ela pode aprisionar os indivíduos do grupo que a criou.

A branquitude, no entanto, formou-se em cima do engodo de que nomear o outro é uma possibilidade apenas dada aos brancos, como se isso fosse uma essência garantida e hereditária. Essa possibilidade, assim como todas as questões que envolvem a raça, não está aí por essência, mas sim pelas relações de poder. E poder não é algo dado, e sim um exercício de dominação cotidiana —e, sendo um exercício, ele pode circular.

Ser nomeado como "branco" não como um desejo, e sim como um deboche é o maior medo de nós, brancos. Há sempre um receio de sermos “zombados”, de sermos objetos de um olhar que não seja de admiração ou de desejo de branqueamento. Há o medo de que a brancura tenha significados não positivos, mas sim aqueles que situem os brancos como responsáveis pela miséria do mundo ou, ainda, como muitos povos indígenas nos nomeiam, “o povo da mercadoria”, “o povo da destruição”. Trata-se do medo da racialização branca pelo outro, e não mais por si mesmo.

Considerar que o branco pode ser alvo do desprezo é o medo branco, e aí está o motivo de muitos terem medo de se misturarem em lugares onde a branquitude não é o lugar de desejo, mas sim de deboche. A opção por não se misturar protege os brancos, pois só assim nossa branquitude não será colocada em questão.

São o negro e o indígena que facilmente podem apontar e revelar nossa branquitude. Nesse sentido, não há como os brancos sermos livres da redução da raça enquanto estivermos em uma sociedade racista, afirmando a raça do outro.

É óbvio que é preciso pensar: o medo do deboche é próprio do que Robin DiAngelo nomeou como fragilidade branca. Sim, o deboche não mata e não promove impedimentos para quem tem privilégio. É possível ignorar, deixar de acessar ou até mesmo sublimar. Quando se está no poder, até as polêmicas e ataques podem ser rentáveis e vantajosas.

Sobre medo branco, recomendo o texto "Branquitude e branqueamento no Brasil", de Maria Aparecida Bento. Sobre branquitude acrítica e branquitude crítica, ver Lourenço Cardoso.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.