Caminhamos umas duas horas sob o sol, com sede. Chegamos a uma casa, as crianças estavam com fome, e pedi à senhora que me deixasse lavar os pratos em troca de ela dar comida para meus filhos, mas ela só me disse que esperasse.

Às 2h da manhã saímos para a trilha. Éramos um grupo de cem pessoas, e eu levava um filho no ombro e outro agarrado na minha mão. Tinha muita subida, eu estava cansada, meu filho pequeno chorava pedindo para voltar. O mais velho me dizia "Mamãe, continua, você consegue". O terreno era escorregadio, eu caí duas vezes e, com isso, perdi o bebê que estava na minha barriga. Ele tinha só três meses.

Ediquier Barrera, 39

Um grupo de homens, mulheres e crianças se reúne sob um calor úmido no pátio da ocupação Coronel Monteiro Baena, em Boa Vista (RR). O edifício, antes abandonado, tornou-se moradia para 38 famílias, cada uma com seu quartinho improvisado. Elas se esmeram para deixar limpas as áreas comuns, repletas de varais cheios de roupas e caixas d’água azuis pelo chão. A aridez do lugar é suavizada pelas paredes pintadas com flores por uma moradora.

São todos imigrantes da Venezuela, o segundo país com o maior êxodo forçado do mundo, atrás apenas da Ucrânia em guerra. Mais de 7 milhões de venezuelanos já deixaram o país, fugindo de uma prolongada crise econômica, social e política que torna quase impossível a sobrevivência com dignidade. A maioria se dirige às nações vizinhas, incluindo o Brasil, onde vivem cerca de 400 mil desses refugiados. Todos os dias, dezenas de famílias cruzam a pé a fronteira com Pacaraima, em Roraima.

Muitos se dirigem a outros estados, onde encontram mais oportunidades de trabalho. Entre os que ficam em Boa Vista, uma parte consegue vaga nos abrigos da Operação Acolhida, força-tarefa criada pelo governo brasileiro com parceiros da sociedade civil para responder ao fluxo sem precedentes que começou a chegar, notadamente a partir de 2017.

Dos que moram na capital roraimense, há os que conseguem pagam aluguel; os que não conseguem –o que não é raro levando em conta os baixos salários e a necessidade de sustentar a família na Venezuela— se juntam a outros imigrantes em ocupações espontâneas, como a Coronel Monteiro Baena.

No dia da visita da Folha, em agosto, o clima era descontraído, com adultos respondendo às perguntas e crianças brincando ao redor. Até que Ediquier Barrera, 39, começou a contar sua história. A costureira não conseguia conter o choro enquanto relatava sua vinda para o Brasil. Era 2020, a fronteira havia sido fechada devido à pandemia, e a viagem, que já não é fácil em condições normais, tornou-se um inferno.

Ediquier e seus filhos, de quatro e nove anos, vieram pelas "trochas", trilhas usadas quando a fronteira fecha ou para evitar pagar propina aos guardas venezuelanos na saída do país. O trajeto de sua cidade até Boa Vista durou cinco dias e incluiu longos períodos sem comer e horas caminhando em terrenos acidentados ou em veículos superlotados.

Entraram umas 20 pessoas na caminhonete, e eu caí ajoelhada para proteger meus filhos. Não conseguia respirar. Me atingiram no quadril com uma mala, e gritei para que parassem. Descer significava caminhar mais, mas não me importei.

Quando chegaram, chorando de alegria e alívio, Ediquier encontrou a irmã e conseguiu comprar o primeiro bolo de aniversário da vida do filho, que completava cinco anos. No mesmo dia, porém, foi para o hospital com dores e descobriu que tinha sofrido um aborto.

Para piorar, seu marido, que não queria sair da Venezuela, terminou o casamento por telefone. Depois o casal se reconciliou, e ele decidiu migrar. Ele trabalhava em uma fazenda das 4h30 às 18h, sem registro nem garantias, enquanto Ediquier vendia cigarros na rua.

Só tínhamos uma cama e um ventilador. O quartinho era horrível, com ratos, sem banheiro. Com o primeiro salário, compramos um botijão de gás e uma geladeira usada. Pouco a pouco fomos remodelando o lugar.

Ediquier sente saudade dos outros filhos, dos netos e da casa de tijolos que deixou na Venezuela. Sente vontade de voltar, mas se contém porque no Brasil os filhos voltaram a gostar de estudar, e sua mãe, que sofreu um derrame, consegue tratamento pelo SUS. Nunca foi a um psicólogo e diz que encontra forças na fé que tem em Deus.

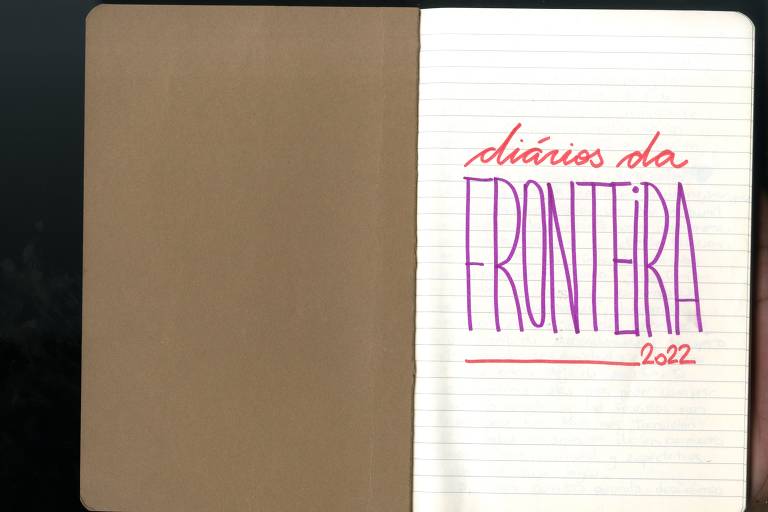

Os trechos destacados até agora neste texto foram retirados de um diário escrito por Ediquier. A Folha pediu que ela e outros dez venezuelanos contassem, em um caderno, suas histórias de vida e suas rotinas ao longo de um mês. Eles também receberam uma câmera instantânea para registrar cenas do dia a dia.

Esses "diários da fronteira", que serão publicados ao longo da reportagem, são um vislumbre de como é a vida daqueles que compõem o maior fluxo migratório da atualidade no Brasil, com seus desafios, mas também as conquistas trazidas pelo recomeço.

Migração e saúde mental

Pesquisas mostram que a experiência de migrar, especialmente de maneira forçada, provoca impactos sobre a saúde mental. A exposição a traumas, perdas e mudanças radicais pode desencadear quadros de ansiedade, angústia, desesperança e insônia, entre outros. Essas reações em geral são passageiras, mas se forem negligenciadas podem dificultar a adaptação dos recém-chegados e até evoluir para distúrbios mais sérios.

"Migrantes e refugiados contribuem positivamente para a sociedade, mas só conseguem atingir todo o seu potencial se estiverem com boa saúde física e mental", aponta a OMS (Organização Mundial da Saúde), acrescentando que dificuldades de acesso a psicólogos e psiquiatras são barreiras para muitos.

No dia 25 de agosto, faleceu uma parte de mim que eu amo: meu adorado avô, o pilar da família. Era pandemia, e eu não podia viajar. Sentia tanta raiva e impotência. E agora ainda estou aqui em Boa Vista, com cada vez mais saudade da minha família.

Angelis Navarro, 28

As adversidades de migrar podem aumentar o risco de desenvolver transtornos psiquiátricos ou exacerbar aqueles preexistentes: alguns estudos encontraram em refugiados maior prevalência de depressão, ansiedade generalizada, tentativas de suicídio e transtorno de estresse pós-traumático em comparação com populações anfitriãs.

Muitas dessas pesquisas, porém, foram feitas com sírios que migraram para países ricos —sendo que a maioria dos refugiados vive em países em desenvolvimento. Estudos sobre a saúde mental da diáspora venezuelana são escassos. Um dos poucos disponíveis foi publicado em 2020 por pesquisadores do Peru e da Universidade Harvard e encontrou prevalência de ansiedade de 19% e de depressão, 23% — muito superior à média global, que fica em torno de 4%.

O estudo descobriu que alguns fatores que pioram a saúde mental são caminhar em qualquer ponto do percurso migratório e, no caso das mulheres, estar grávida —gestantes tiveram quatro vezes mais chance de receber um diagnóstico de depressão do que mulheres não grávidas. A perda de status laboral no país de destino foi outro fator de risco, especialmente para homens.

Ser mãe é maravilhoso, mas naquela época já estava tudo muito caro na Venezuela. Imagina comer arroz puro ou arepa sem nada e amamentar. Depois de dois meses meu esposo chegou, e eu pedi que me levasse com ele para o Brasil. O bom é que aqui temos fraldas, ainda que um pouquinho. Com minha primeira filha eu utilizava fralda de tecido e tinha que lavá-la toda hora.

Quando cheguei, há quatro anos, com R$ 50 você fazia uma boa compra de mercado. Agora, com os preços aumentando, a coisa às vezes fica dura.

Roselis Farias, 21

Apesar de o impacto do deslocamento forçado sobre a saúde mental ser frequentemente negativo, a pesquisa de Harvard lembra que pode haver consequências positivas também, a depender de fatores culturais, comunitários, familiares e individuais.

Resiliência para se reconstruir

O desenvolvimento da resiliência durante o processo migratório foi um dos achados de um estudo qualitativo feito no Brasil com seis venezuelanos. "Todos falaram de como superaram as dificuldades, de seus planos de melhores condições no futuro. Foi uma esperança muito grande que os mobilizou a migrar", explica o psiquiatra Fernando Henrique de Lima Sá, que estudou o tema para seu mestrado na UFRGS. "É a capacidade de lidar com situações difíceis e tirar algum proveito delas, se reconstruir."

Sá notou algumas situações potencialmente traumáticas que se repetiram nas entrevistas: a perda de status social, a experiência de passar fome, episódios de xenofobia, a preocupação com os familiares que ficaram na Venezuela e as dificuldades de adaptação, sobretudo de conseguir emprego condizente com sua formação.

Meu esposo era dono de um restaurante e próspero o suficiente para nos manter, ajudar a família, viajar nas férias. Quando a crise piorou, eu trabalhava dia e noite em duas clínicas, mas não era suficiente. O preço dos alimentos subia da manhã para a tarde e quando você ia repor o estoque, não dava. Minha depressão começou a aumentar.

Os dias passavam e não acontecia nada. O dinheiro estava acabando, minha roupa começou a ficar grande em mim. O pouco que tínhamos já não dava para comprar coisas básicas, como detergente, sabão, carne. Só comíamos arroz e feijão. Meu esposo repetia a roupa sem lavar, e minha filha passava horas com a mesma fralda.

Vendi tortas, marmitas, material descartável, busquei trabalho de manicure em salões de beleza, mas nada deu resultado. Procurei em restaurantes, e só de me olhar me expulsavam. Até que sobraram nos nossos bolsos apenas R$ 10. Distribuí currículos novamente. Se não me chamassem, ficaríamos nas ruas. Um dia em que estávamos com fome, um visitante, ao ver que pegávamos manga do pé, nos entregou uma sacola de pão. Fechei meus olhos e chorei.

Me vi no espelho e chorei. Me dei conta do muito que tinha mudado fisicamente. Toda a minha roupa parecia emprestada, de tão magra que estava. Meu cabelo ressecado e com umas raízes horríveis. Era outra pessoa. Ao chegar em casa nesse mesmo dia, fui chamada para o emprego, e foi a maior alegria que tive em muito tempo.

Comecei lavando pratos e no primeiro dia tinha tanta fome que comi os restos dos outros. Lavei pratos como nunca na minha vida, me dediquei a aprender de tudo, ser o mais útil possível. Algumas pessoas menosprezavam minha força de vontade, mas era a necessidade e o medo de perder meu trabalho.

Decidi reunir dinheiro para realizar meus sonhos, porque saí do meu país com a esperança de crescer, trabalhar e pagar meus impostos. Perdi meus amigos, meus bens, a companhia da minha família, e isso não tem preço, tem que valer a pena pelo futuro da minha filha. Cada vez que caio só penso nela. Ela é meu motor.

Laudimar Noriega, 34

"Adentrar em outra cultura é um desafio, traz uma desestabilização que a gente chama de estresse de aculturação", diz a psicanalista Sylvia Dantas, professora da Unifesp e coordenadora do projeto Acolhimento Psicossocial Intercultural. "A pessoa tem que fazer uma negociação interna dos dois modos de cultura, de um repertório diferente de normas e sentidos. As coisas que ela fazia no seu país podem ser vistas como desviantes agora. É uma quebra de referências."

Dantas alerta, porém, que a psicopatologização do migrante deve ser evitada, já que cada um vai lidar com o deslocamento usando as ferramentas que tem, que dependem de suas referências culturais. "Não podemos estigmatizar o outro, reduzi-lo a um coitadinho. Isso é uma leitura ocidental. A forma como se lida com situações traumáticas e com os transtornos varia conforme a cultura. Cada um tem uma história e pode dar um sentido diferente à mobilidade."

Para dar conta dessa pluralidade, surgiram abordagens como a psicologia intercultural ou a etnopsiquiatria, que adaptam as ferramentas diagnósticas e clínicas à população migrante, partindo do princípio de que no atendimento ocorre um encontro de duas culturas.

Quando estou triste. me maquio ou durmo e penso na minha família e que estou aqui com um objetivo, que é ser uma pessoa bem-sucedida.

Gosto muito do português. Minhas palavras favoritas são ‘saudade’ e ‘cadê’. E uma palavra estranha é ‘bochechas'.

Lianyelis Gómez, 15

A maioria das iniciativas de atendimento psicológico a imigrantes fica em São Paulo. Algumas se situam dentro de abrigos, como a Casa do Migrante, e outras são independentes e abertas ao público. No Rio Grande do Sul, a Associação Educadora São Carlos criou o Legame, um teleatendimento em saúde mental que atende não só imigrantes do estado, mas também de São Paulo, Rondônia e até de fora do Brasil (Argentina e África do Sul).

"Migrar para sobreviver é muito diferente de migrar para fazer um curso ou conhecer outra cultura", aponta o psicólogo Eduardo Althaus, supervisor do Legame. "É uma saga muito angustiante. O desafio [da terapia] é que eles se movam de um lugar de escassez, de vítimas, para o de protagonistas."

[Atravessar a fronteira é] uma aventura na qual os nervos te bloqueiam a fome e você tem que tomar decisões rápidas, sem saber em quem confiar. Passei por uma trilha de pântano e selva, perigosa em todos os sentidos.

É uma tristeza a cada fim de ano não estar com a família. Essa lágrima nos envolve completamente. Só vejo minha mãe e meus irmãos através da tela de um telefone e, bom, com o sentimento de amargura de não poder abraçá-los.

A perda de um irmão por Covid-19 foi o golpe mais doloroso que recebi estando aqui. É uma nostalgia cada vez que lembro dele.

Uma vez sofri uma agressão de um policial enquanto andava de bicicleta, mas não quis dar importância. Quero evitar qualquer tipo de problema.

Robert Rivas, 28

Althaus pontua também que as diferenças entre as várias regiões brasileiras podem ser uma surpresa para muitos, ainda mais no caso de uma migração bastante espalhada pelo território nacional como é a venezuelana. "Muitas vezes os migrantes viajam para o sul sem saber como é o clima, a cultura, a relação entre as pessoas."

A forma como eles são recebidos também conta muito para superar as dificuldades iniciais. E nos casos em que sofrem xenofobia ou racismo, pode aparecer um fator inesperado: a culpa. "O pano de fundo para a xenofobia é que o estrangeiro estaria roubando o lugar de um brasileiro. Quando eles são maltratados, pode vir a raiva, mas também a culpa por sentirem que ocupam um lugar que deveria ser de outra pessoa."

Psicólogos para os recém-chegados

Por mais que estejam em sofrimento psíquico, os recém-chegados costumam enfrentar, nas primeiras semanas, demandas urgentes que se impõem como prioridade. Além disso, o fato de eles estarem em movimento dificulta a continuidade de uma terapia. Ainda assim, a escuta qualificada pode ajudar, e há técnicas criadas para contextos de crises humanitárias, como os chamados primeiros auxílios psicológicos.

Em Pacaraima e Boa Vista, uma das poucas iniciativas voltadas especificamente para o atendimento psicológico de imigrantes é oferecida pelos Médicos sem Fronteiras (MSF). A questão da saúde mental é considerada tão central pela organização que foi a primeira frente implementada quando iniciou o atendimento a venezuelanos em Roraima, em 2018.

São seis psicólogos, todos falantes de espanhol e português, que atendem em tendas montadas em pontos de grande circulação. Os casos mais graves são encaminhados ao SUS.

Fernando Pena, o psicólogo que atendia no dia da visita da Folha a Pacaraima, diz que a demanda é grande. "Na Venezuela a saúde mental fica muito restrita a quem pode pagar. Quando eles descobrem que aqui podem ter acesso a um profissional, eles querem."

"Estamos lá para dar um suporte inicial em um momento crítico", explica Suzy Shingaki, gestora de atividades de saúde mental do MSF. "Muitas vezes a pessoa não consegue compartilhar com a família tudo que está acontecendo internamente, e naqueles 50 minutos ela pode ressignificar essas questões."

Segundo Shingaki, sua equipe incentiva os pacientes a fortalecer mecanismos de enfrentamento de adversidades. "Reforçamos a importância da rede de apoio, do autocuidado, a retomada de hobbies e de atividades que tinham antes de migrar e que muitas vezes são deixadas de lado."

Quando estou triste me refugio no meu Deus e isto me dá fortaleza. Leio a Bíblia todos os dias, é melhor que ir ao psicólogo.

Ao sair senti tristeza porque abandonava minha pátria onde nasci, me criei e vivi. Saí sem me despedir, porque sou muito sentimental, para que não me vissem chorar.

Conseguimos alojamento no abrigo, e as coisas mudaram. Que alegria, tínhamos chegado ao Brasil. Sem comida, sem dinheiro, mas com esperança e fé.

Juan Caicaguare, 68

Shingaki ressalta, porém, que o atendimento individual é só um dos recursos disponíveis e que a organização atua em rede para buscar direitos básicos para os imigrantes –sem os quais fica difícil promover a saúde mental.

"Não adianta falar em técnicas de respiração ou escuta qualificada se a pessoa não tiver onde dormir. Muitas vezes o que chega no atendimento são questões relativas a emprego, moradia e alimentação. Garantindo isso, o sofrimento psíquico pode diminuir. Se a gente ficar restrito à escuta individual vira só uma contenção momentânea que não fortalece a autonomia."

Na saúde e na doença

Com suas fileiras de tendas brancas da ONU, daquelas que fazem parte da paisagem de tantos campos de refugiados pelo mundo, os abrigos Rondon 1 e Rondon 2, situados lado a lado em Boa Vista, comportam em torno de 2.000 pessoas.

Em uma dessas barracas —ou "carpas"– dormia a família de Annerys Ojeda, 32. Ela recebeu diagnóstico de câncer aos 26 anos e veio ao Brasil em busca de tratamento, algo muito comum dada a precariedade em que se encontra o sistema de saúde venezuelano. Acabou descobrindo que está com metástase, algo que ela conta com a voz embargada e uma mistura de resignação e frustração.

Sua irmã, Idercy, 34 veio para ajudá-la e saía todos os dias para cozinhar algo para Annerys, que não pode comer as refeições do abrigo devido às restrições alimentares provocadas por sua doença. Inicialmente ela improvisava um fogareiro a lenha na calçada. Depois, uma moradora do bairro se compadeceu e deixou que ela usasse seu fogão.

Minha irmã não tinha feito muitos exames porque eram cobrados em dólares, um dinheiro que nós não tínhamos. Ela tem três princesas por quem viver, suas filhas de 15, 13 e 6 anos. Viemos para cá pedir ajuda, com o sonho de voltar com ela saudável.

No abrigo, temos um teto para nos proteger da chuva e da noite. Aqui se dorme em colchonetes. O café da manhã se retira às 7h e é um copo de café com leite e pão. O almoço é às 12h e é uma marmita. O jantar, igual, é às 18h30. Para retirar a comida tem que fazer fila e para tomar banho e lavar roupas também. Uma vez por mês nos entregam um kit de limpeza e higiene pessoal. Podemos sair a partir das 5h até as 22h.

Aqui aprendemos a ter paciência e a ser tolerantes. Aqui tive que aprender a me calar e a chorar sozinha.

Idercy Urbano, 34

Não há psicólogos atendendo nos abrigos da Operação Acolhida, a não ser em um projeto voltado para crianças e adolescentes, o Super Panas. Nesse caso, a abordagem principal é preventiva —o chamado trabalho de base comunitária—, com brincadeiras, desenhos e projetos de podcasts, entre outros.

"Oferecemos um espaço seguro", diz o psicólogo Tomás Tancredi, oficial de proteção do Unicef, que cuida do programa. "O simples fato de tirar a criança daquela situação de estresse de muitos dias, depois de tantas mudanças, e dar um lugar para ela poder brincar e se expressar já tem impacto."

Tive medo quando passamos na fronteira porque eu tinha escutado que os tigres comiam as pessoas. Trazíamos pouca comida e passamos um pouco de fome, mas no final tudo saiu bem. Quando chegamos senti muita alegria. Os brasileiros gostam de crianças.

Quando minha mãe me deu a notícia [de que iríamos migrar] fiquei triste porque íamos deixar minha avozinha sozinha e teria que fazer amizade com crianças que não entendem minha língua.

Quando estou triste eu durmo ou brinco com meu irmão. O que me faz falta são as arepas que faz a minha avó.

Já estou um pouco adaptada à escola. A única tristeza que tenho no coração é que minha mãe vendeu nossa casinha para virmos para o Brasil, para buscar um melhor futuro para nós.

Valeria Caicaguare, 12

Crianças e adolescentes desacompanhados recebem um atendimento especial. "Muitas delas vêm com a grande responsabilidade de enviar dinheiro para a família na Venezuela", conta Tancredi, acrescentando que isso as deixa vulneráveis ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas e ao recrutamento por facções criminosas.

Flores sobre pedras

Para os adultos que vivem nos abrigos, o acolhimento emocional acontece de forma indireta, como em conversas com os assistentes de proteção, que os encaminham para especialistas da rede pública quando necessário.

"Nossa diretriz é fortalecer o poder público local, para que os refugiados tenham um acesso o mais isonômico possível aos serviços disponíveis para os brasileiros", afirma Gerson Filho, associado para temas de saúde pública do Acnur (comissariado da ONU para refugiados).

Ele diz que a rede de saúde mental em Boa Vista, apesar de recente, tem equipamentos que atendem à demanda —mas reconhece que pode haver dificuldades de acesso para os imigrantes por barreiras linguísticas ou culturais.

Dentro dessa perspectiva mais ampla de saúde mental, um projeto que se propõe a resolver uma das principais angústias dos recém-chegados –a necessidade de obter uma renda– é a interiorização por meio do trabalho, que leva famílias para outros estados do país já com vaga de emprego garantida.

"É um caminho para a autonomia. Aqui nos abrigos eles ficam muito na inércia, dependentes para tudo, e quando começam a trabalhar já podem tomar suas próprias decisões", diz Diana Kraiser Miranda, coordenadora do projeto Acolhidos por meio do trabalho, da AVSI Brasil.

Psicóloga de formação, ela afirma que trabalho é aspecto central para o bem-estar psicossocial do imigrante. "Uma das fotos mais bonitas que a gente tem é de três venezuelanos saindo do mercado com um carrinho de compras. Agora eles podem decidir o que querem comer; no abrigo, não, comem o que tem. Não é mais esse modelo assistencialista, ela agora paga impostos, usa mais o português, cria uma comunidade de colegas e amigos, começa a recuperar coisas que perdeu durante o deslocamento."

Em uma das tendas do Rondon 1, a família de Maria Celeste Calzadilla aguardava o dia de viajar para o interior de Minas Gerais, onde trabalhariam em uma fazenda. Eles fizeram a entrevista de emprego online e passaram semanas ansiosos para saber quando seria a hora da mudança.

Como imigrante me sinto orgulhosa, sabe por quê? Porque ao passar de um país para o outro você tem que ser forte.

Quando me sinto triste começo a colaborar no abrigo para desopilar a mente. Meus filhos são os que me dão forças para seguir.

Alguns brasileiros discriminam os venezuelanos. Um dia saí com meus filhos, pedi água em uma casa e soltaram os cachorros para nós. Fiquei muito assustada. Se os brasileiros soubessem e sentissem essa dor tão grande de estar em um país que não é o seu…

Minha família e eu chegamos a este país sem nada e com lágrimas nos olhos. Trouxemos na mente o desejo de triunfar e seguir adiante, de progredir no que vamos trabalhar.

Maria Celeste Calzadilla

Celeste veio para o Brasil com o marido e os três filhos. Sua mãe, Maria Victoria, já estava no país com o marido, Juan. Matriculadas na escola, as crianças já atuam como tradutoras para os pais e avós, e os adultos ressaltam a todo momento que são trabalhadores e não vieram "tirar o emprego de ninguém". Eles também falam muito na fé em Deus, que os ajuda a superar dificuldades. Seu discurso deixa transparecer um sentimento de esperança de que virão dias melhores.

Enquanto esperam, eles tentam conferir à hospedagem temporária alguma semelhança com o lar que deixaram para trás: na entrada da barraca onde a família dorme junta em colchões no chão, eles cultivaram um minijardim –que floresceu na terra pedregosa. Celeste colou em seu diário uma foto dessas flores: "Na barraca que nos deram, semeamos plantas muito bonitas, enfeitezinhos, mantemos tudo limpo", escreveu. "Isto é querer amar e viver."

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.