Charlie Chaplin era venerado nos anos 1930 e 1940. Carlitos, o personagem com o qual se confundia, representava o homem comum, o zé-ninguém ingênuo e gentil. Engraçado, simpático e generoso, não tolerava a injustiça. Era amado no mundo todo por ser verdadeiro.

Em Argel, ele era adorado. Supersucessos como “O Anjo Azul” ficavam em cartaz uma semana, enquanto “Luzes da Cidade” foi exibido durante um mês e meio. Boa parte dos 400 mil moradores da capital da Argélia assistiu ao filme.

Chaplin foi lá em abril de 1931. Quase não saiu do hotel, tal a efervescência dos fãs à sua porta. Não deu nem para visitar, como queria, o túmulo da rainha Selene 2ª, a filha de Cleópatra e Marco Antônio.

Nas raras vezes que escapou do cerco, milhares de pessoas bloqueavam seu carro. Batiam palmas e gritavam: “Viva Carlitos!”. Ele não era apenas um herói ou um ícone para os argelinos. De certa forma, Chaplin era eles: representava-os.

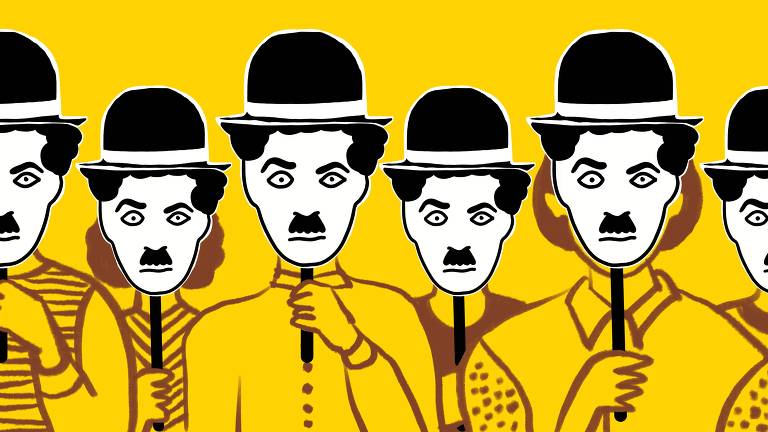

“Representar” tem aí um significado primário: ele ocupava nas telas o lugar dos cidadãos anônimos. O verbo tem também um sentido secundário, ligado ao metiê de ator: Chaplin encarnava um papel, simulava ser Carlitos, o homem-qualquer de bigodinho e bengala.

Na vida civil, Chaplin não representava; era ele mesmo. Por isso, disse à atriz May Reeves, com quem viajou à Argélia: “Que raça intolerável. Todo imbecil se acha um xeque, embora seja menos que nada! Chega de árabes e dessas bestas argelinas, vamos voltar à França”.

Georgette e Aimé, casal argelino de origem judaica, gostava tanto de Chaplin que, poucos meses antes de o ator visitar Argel, deu o nome de Jackie a seu terceiro filho —e Jackie Coogan era o astro-mirim de “O Garoto”, o primeiro longa em que Carlitos apareceu.

Só na juventude, ao se mudar para Paris, Jackie afrancesou o nome para Jacques, mantendo o sobrenome: Jacques Derrida. Escreveu mais de 80 livros e se tornou o luminar da corrente filosófica francesa que teve sua meia hora de fulgor ali pela década de 1970 —o desconstrucionismo.

Grossíssimo modo, para Derrida o próprio acesso à realidade é uma representação, já que a linguagem se configura enquanto retórica, e não como uma gramática com significados e sintaxe estáveis. A linguagem não denota a realidade, é performance, interpretação.

Derrida parte de oposições binárias da filosofia: fala/escrita, realidade/aparência, presença/ausência, razão/paixão, masculino/feminino etc. E nota que o primeiro termo tem precedência, é uma presença determinante, da qual o segundo é uma decorrência. Então, desconstrói.

Ou seja: num mesmo movimento, reavalia termos opostos, destruindo sua hierarquia. Isso é feito por meio da linguagem, que, também ela, se desmantela ao desconstruir o que chamou de “metafísica da presença”.

Seria possível aplicar esse esquema a uma oposição política, a entre representante/representados?

Como o Senado representa os estados, e a Câmara, o povo, seus presidentes representam todos os brasileiros, inclusive você, gentil leitora. Sem querer ofender: Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e a senhorita estão no mesmo forrobodó.

Não dê uma de xeque nem se faça de desconstruída.

Porque tem mais. Mesmo que não existam sem o seu gracioso voto, Lira, Pacheco e companhia bela a precedem. Você, e toda a infame massa nacional, são termos secundários, derivações. O Congresso e seus chefes acham que somos como os argelinos para Chaplin: umas bestas.

É evidente que existem diferenças (no espaço) e deferências (no tempo) entre o comediante e os parlamentares. Elas não dizem respeito à empatia política ou à simpatia pública. São significados sutis, inscritos nas entrelinhas da linguagem, na sua gênese e cintilações.

Em latim, o verbo “vicis” significa substituir, ficar no lugar de. Ele está na raiz da palavra vigário, que lhe capta o sentido: na teologia, o vigário está no lugar de Jesus, é o seu representante na Terra.

O verbo serve também de radical para vigarista —aquele que finge, ludibria os incautos e, no mais das vezes, lhes toma uma grana. No discurso, o vigarista simula que encarna a excelsa soberania popular. Na real, representa sua família e sua corriola; e lhe bate a carteira, leitora.

Como distinguir vigários de vigaristas, ambos inerentes à democracia? Talvez indo além da metafísica desconstrucionista, e voltando ao materialismo de Locke: a democracia implica em que os representados deponham seus representantes quando estes atentam contra a vida e a liberdade.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.