Há exatos quatro anos, no dia 2 de setembro de 2018, assistíamos ao primeiro "telememoricídio" da história brasileira, quando o incêndio do Museu Nacional foi transmitido ao vivo nos mais diversos canais de televisão aberta.

Naquela noite, não demorou para que as imagens do Palácio de São Cristóvão em chamas circulassem também por outras telas, invadindo as redes sociais. Mas a hashtag #LutoMuseuNacional não durou muito. Em poucos dias, o incêndio que destruiu a maior parte da coleção científica e histórica mais representativa da América Latina deixou de ser um assunto relevante.

Na semana seguinte, as buscas no Google Trends pelo Museu Nacional caíram da nona posição para quase zero. O mesmo aconteceu um ano depois, quando a procura já era quase idêntica à anterior à tragédia.

A rápida superação do luto também foi sintomática nas redes, quando, após alguns dias, outra hashtag mais otimista e contraditória entraria em cena —a #MuseuNacionalVive. Posteriormente, o mesmo nome foi adotado pelo museu como o título oficial do programa de sua reconstrução —o Projeto Museu Nacional Vive, uma cooperação da Unesco no Brasil, Fundação Vale e Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ.

Durante um ano, de setembro de 2018 ao mesmo mês de 2019, analisamos as postagens reunidas no Instagram na hashtag #MuseuNacionalVive. Além das cenas do incêndio captadas das telas da TV, uma grande variedade de imagens passaria a circular ali —registros históricos do palácio imperial; fotos de crianças junto ao "Maxakalisaurus topai", e muitas selfies ou retratos encenados com as ruínas do palácio ao fundo, como se estivessem presenciando a tragédia naquele momento.

E, involuntariamente, esses registros se tornariam uma parte importante da memória de um museu que deixou de existir.

Sim, antes de tudo é preciso deixar claro algo que nem sempre é tão óbvio. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, ao menos o que conhecíamos, não existe mais. E é aí que está a contradição da frase "Museu Nacional vive".

Se, por um lado, é uma afirmação de que o museu continua em atividade, algo bastante compreensível, por outro lado há um sentido memorialista inegável; uma homenagem a algo ou alguém que vive apenas enquanto lugar ou ritual de memória. Um memorial, essencialmente.

A ideia de que o Palácio Imperial deveria permanecer como estava após o incêndio foi lançada por Eduardo Viveiros de Castro, em uma entrevista concedida para o jornal português Público. Para o antropólogo e professor do programa de pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional da UFRJ, o prédio deveria ser deixado em ruínas como um "memento mori" —uma "memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos arquivos mortos, destruídos nesse incêndio", como disse na época.

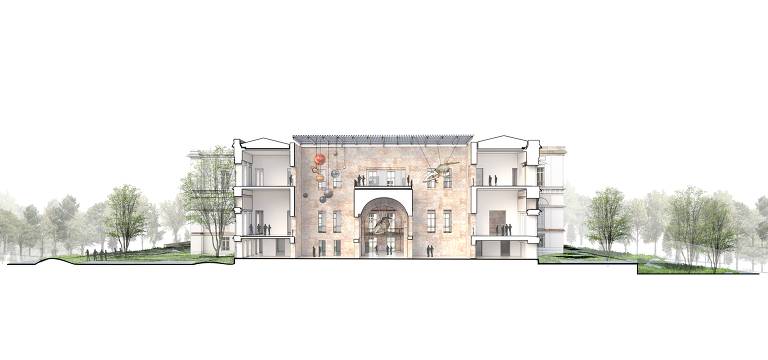

Não foi o que aconteceu, sabemos. O museu está sendo reconstruído e tem previsão de ser reinaugurado em 2027, com uma abertura parcial já em 2023 —a previsão inicial seria agora, no bicentenário da Independência.

Embora o projeto arquitetônico tenha optado por deixar visível marcas do incêndio, mantendo as paredes de tijolo e sem reboco à mostra, o Museu Nacional ainda parece sugerir ao imaginário coletivo um museu imperial do século 19, de quando foi formado.

Um exemplo disso foi a doação recebida ano passado do diplomata aposentado Fernando Cacciatore de Garcia de 27 peças greco-romanas. Sua motivação, como afirmou à revista Veja, é ressaltar "o convívio harmônico entre nossas raízes europeia, negra e indígena", em um momento em que "nossa raiz branca está sendo vilipendiada em relação às demais".

Pode ser louvável a iniciativa de doar sua coleção avaliada em R$ 1 milhão, segundo o próprio. Menos louvável, entretanto, é a ideia de pretender reconstruir, em 2022, um acervo formado nos tempos imperiais, como é o caso da coleção greco-romana da imperatriz Teresa Cristina Maria, trazida ao Brasil em 1843 e seriamente danificada pelo incêndio. Além de ser impossível recuperar o conjunto original, não faz nenhum sentido tentar no contexto de hoje.

Bem, isso em tempos normais —que não é o que vivemos no Brasil de 2022. Depois que o governo federal anunciou no ano passado o projeto sem sentido de transformar o Museu Nacional, há 130 anos vinculado à UFRJ, em um palácio imperial e um memorial da monarquia, parece até injusto fazer qualquer crítica às escolhas adotadas pela equipe do museu e da universidade, naquela altura surpreendida com a notícia pelos jornais.

Quatro anos depois da maior tragédia científica e cultural do país, a hashtag #MuseuNacionalVive, hoje dominada por campanhas do próprio museu, já não revela muita coisa sobre o memorial involuntário criado pelo público naquele primeiro momento. Ainda assim, as contradições dessa frase seguem presentes, soando como uma homenagem a um museu que morreu, e (sobre)vive apenas em algum lugar distante do nosso imaginário.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.