Sou colunista para assuntos internacionais do New York Times desde 1995. De lá para cá, uma das lições mais importantes que aprendi é que há tempos bons e tempos ruins nessa área, e que estes são definidos sobretudo pelas decisões dos principais agentes geopolíticos.

Minha primeira década nesse negócio testemunhou uma quantidade considerável de escolhas ruins —em especial no que se refere à resposta dos Estados Unidos ao 11 de Setembro—, mas elas foram acompanhadas por outras mais esperançosas.

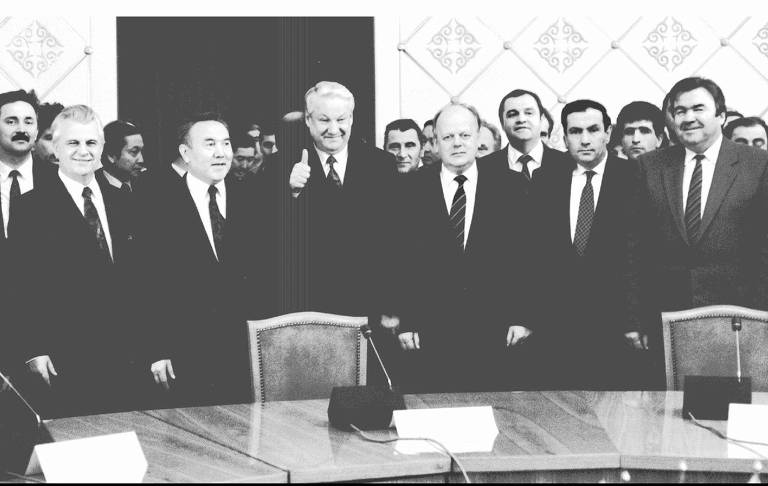

Foi o caso do nascimento da democracia na Rússia e no Leste Europeu, que só aconteceu graças a Mikhail Gorbatchov. Do processo de paz de Oslo, graças a Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. A acelerada abertura da China para o mundo, graças a Deng Xiaoping. A opção da Índia pela globalização, graças a Manmohan Singh, que iniciou esse processo.

A expansão da União Europeia; a eleição do primeiro presidente negro dos EUA; a evolução da África do Sul para uma democracia multirracial focada em reconciliação em vez de retaliação —todos esses acontecimentos foram resultados de boas escolhas, tanto de líderes quanto de liderados. Havia até sinais de que o mundo estava finalmente começando a levar a sério as mudanças climáticas.

Em retrospecto, essas escolhas direcionaram a geopolítica para o bem —havia uma sensação de que mais pessoas estavam conectadas e eram capazes de realizar seu pleno potencial de forma pacífica. Era emocionante acordar todos os dias e pensar qual dessas tendências apoiar enquanto colunista.

Nos últimos anos, tenho sentido o oposto, isto é, que grande parte do meu trabalho tem sido denunciar más escolhas feitas por agentes importantes. O fortalecimento do autoritarismo e da violência sob o presidente russo, Vladimir Putin, culminando na brutal invasão da Ucrânia; a reversão da abertura da China por Xi Jinping; a eleição do governo mais conservador da história de Israel; os efeitos-cascata das mudanças climáticas; a perda de controle sobre a fronteira sul dos EUA; e, talvez o mais perverso, a onda autoritária que avançou não só em países como Turquia, Polônia e Hungria, mas também no próprio Partido Republicano dos EUA.

Em outras palavras, se eu pensar nas três bases que estabilizaram o mundo desde que me tornei jornalista em 1978 —uma América forte e comprometida em proteger uma ordem global liberal com a ajuda de instituições multilaterais saudáveis, como a Otan; uma China em constante crescimento, sempre presente para sustentar a economia mundial; e fronteiras em geral estáveis na Europa e no mundo em desenvolvimento—, todas elas estão sendo abaladas por escolhas que grandes agentes geopolíticos fizeram ao longo da última década.

Elas estão desencadeando uma guerra fria entre os EUA e a China, migrações em massa do sul para o norte e Estados Unidos que se tornaram menos confiável e mais dispensável.

Isso não é nem metade do problema. Agora que tecnologias militares avançadas como drones estão amplamente disponíveis, agentes menos relevantes podem exercer muito mais poder e projetá-lo de uma forma sem precedentes, permitindo até mesmo suas escolhas ruins impactem o mundo.

Basta notar como empresas de transporte marítimo estão tendo que redirecionar seu tráfego e pagar taxas de seguro mais altas hoje porque os houthis, rebeldes do Iêmen dos quais você nunca tinha ouvido falar até recentemente, adquiriram drones e foguetes e começaram a perturbar o tráfego marítimo no mar Vermelho e no canal de Suez.

É por isso que me referi à invasão russa da Ucrânia como nossa primeira verdadeira guerra mundial. E é por que sinto que a guerra de Israel contra o Hamas é em certa medida a nossa segunda guerra mundial.

Elas estão sendo travadas tanto nos campos de batalha físicos quanto nos digitais, com alcance global e grandes implicações. Por exemplo: agricultores na Argentina foram financeiramente prejudicados quando perderam repentinamente seus suprimentos de fertilizantes da Ucrânia e da Rússia. Jovens usuários do TikTok ao redor do mundo opinam, protestam e boicotam cadeias globais como Zara e McDonald's quando se enfurecem por algo que viram em um vídeo de 15 segundos da Faixa de Gaza. Um grupo hacker pró-Israel reivindicou o crédito por suspender o funcionamento de cerca de 70% dos postos de gasolina do Irã outro dia, presumivelmente em retaliação ao apoio do Irã ao Hamas. Há muitos outros casos do tipo.

No mundo altamente interconectado de hoje, é possível que a guerra em Gaza —cuja área equivale a aproximadamente duas vezes o tamanho de Washington— possa decidir o próximo presidente em Washington, conforme alguns jovens democratas abandonam o presidente Joe Biden em razão de seu apoio a Israel.

Mas antes que esse texto fique pessimista demais, lembremos que essas escolhas são apenas isso: escolhas. Elas não têm nada de inevitável ou de predestinado. Os povos e seus líderes sempre têm poder de agência —e como observadores, nunca devemos cair na armadilha covarde e desonesta daqueles que dizem que "bem, eles não tinham escolha".

Gorbatchov, Deng Xiaoping, Anwar Sadat, Menachem Begin, George W. Bush e Volodimir Zelenski, para citar apenas alguns, enfrentaram decisões angustiantes, mas escolheram caminhos que levaram a um mundo mais seguro e próspero, pelo menos por um tempo. Outros, infelizmente, fizeram o oposto.

É por meio dessa lente que gostaria de reexaminar a história que consumiu a mim e, ousaria dizer, grande parte do mundo, desde 7 de outubro: a guerra entre Israel e o Hamas. Ela não foi tão inevitável quanto alguns querem que você pense.

Comecei a pensar nisso algumas semanas atrás, quando voei para Dubai para participar da COP28. O aeroporto da cidade dos Emirados Árabes Unidos tem uma das áreas de embarque mais longas do mundo. Meu voo pousou perto de uma das extremidades da área de embarque B. Quando olhei pela janela, vi alinhados, em uma fileira perfeitamente simétrica, cerca de 15 jatos da Emirates, estendendo-se ao longe. E me ocorreu a reflexão: qual é o ingrediente essencial que Dubai possui e Gaza não? Porque ambos começaram, em certa medida, como a convergência de areia e água do mar em interseções cruciais do mundo.

A resposta não é petróleo —o petróleo desempenha apenas um pequeno papel na economia diversificada de Dubai hoje. E não é democracia. Dubai não é uma democracia e não aspira a ser uma.

Mas pessoas de todo o mundo estão se mudando para viver em Dubai hoje —sua população de mais de 3,5 milhões aumentou desde o início da pandemia de Covid-19. Por quê? A resposta breve é que Dubai contou com uma liderança visionária.

O emirado se beneficiou de duas gerações de monarcas dos Emirados que tinham uma visão poderosa de como o país em geral e Dubai em particular poderiam escolher ser árabes, modernos, pluralistas, globalizados e abertos a uma interpretação moderada do Islã.

Sua fórmula incorpora uma abertura radical para o mundo, ênfase em mercados livres e em educação, proibição do islã político extremista, relativamente pouca corrupção, uma forte lei promulgada de cima para baixo e um compromisso implacável com a diversificação econômica, o recrutamento e o desenvolvimento de talentos.

Há um milhão de coisas que se pode criticar em Dubai, desde os direitos trabalhistas concedidos aos muitos estrangeiros que vivem lá até os altos e baixos do mercado imobiliário, o excesso de construções, e a ausência de uma imprensa livre de fato ou da liberdade de reunião, para citar só algumas.

Mas o fato de que árabes e outros continuam querendo viver, trabalhar, divertir-se e começar negócios em Dubai indica que a liderança dessa península escaldante no Golfo Pérsico conseguiu convertê-la em um dos locais mais prósperos do mundo para o comércio, o turismo, o transporte, a inovação, o transporte marítimo e o golfe —com direito a horizonte de arranha-céus de dar inveja a Hong Kong ou Manhattan, com um um dos prédios alcançando mais 800 metros de altura.

Tudo isso foi feito sob a sombra —e a inveja— da perigosa República Islâmica do Irã. Quando visitei Dubai pela primeira vez, em 1980, ainda se viam barcos pesqueiros tradicionais, de madeira, no porto.

Hoje, a DP World, uma empresa de logística dos Emirados, gerencia a logística de carga e terminais portuários em todo o mundo. Qualquer um dos vizinhos de Dubai —Kuwait, Qatar, Omã, Bahrein, Arábia Saudita ou Irã— poderia ter feito o mesmo nas costas de seus países, mas foram os Emirados que conseguiram fazê-lo, a partir das escolhas que fizeram.

Visitei o local da COP28 com a ministra dos Emirados Árabes Unidos para Cooperação Internacional, Reem al-Hashimy. Foi ela que supervisionou a construção da Expo City de Dubai em 2020, reutilizada no evento para o clima.

Em três horas andando pela área, fomos parados pelo menos seis ou sete vezes por jovens mulheres que, em pares ou trios, vestindo trajes negros, pediam para eu me afastar por um segundo enquanto tiravam selfies com Reem ou pediam que eu as fotografasse. Reem era quem elas aspiravam ser —essa mulher educada nas universidades americanas Harvard e Tufts, que não pertence à realeza, mas ocupa uma posição de liderança em uma empresa contratada pelo governo.

Compare isso com Gaza, onde os principais exemplos para os jovens hoje são os mártires do Hamas em sua interminável guerra com Israel.

Uma das coisas mais ignorantes e vis que foram ditas sobre esta guerra é que o Hamas não tinha escolha —que seus confrontos com Israel que culminaram nos assassinatos, estupros e sequestros de israelenses com idades que iam de dez meses até 86 anos no 7 de Outubro de alguma forma poderiam ser desculpados como atos de desespero legítimos por parte de homens reprimidos.

Não.

O Hamas sempre esteve mais interessado em destruir o Estado judeu do que em construir um Estado palestino —foi esse objetivo que permitiu à facção justificar sua permanência no poder indefinidamente, mesmo que Gaza tenha conhecido apenas miséria econômica desde que ela tomou o controle do território.

Não fazemos nenhum favor aos palestinos que realmente querem e merecem um Estado próprio ao fingir o contrário.

Os palestinos em Gaza sabem a verdade. Novos levantamentos divulgados pela agência de notícias AFP indicam que, na véspera de 7 de outubro, muitos habitantes da faixa eram hostis ao Hamas, "com alguns descrevendo seu governo como uma segunda ocupação".

À medida que o controle do Hamas sobre Gaza se enfraquece, prevejo que ouviremos muito mais o que essas vozes do território palestino realmente pensam do Hamas, e isso será constrangedor para os entusiastas do grupo nos campi universitários dos EUA.

Mas nossa história sobre agência e decisões não para por aí. Binyamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel por mais tempo —16 anos— também fez escolhas. E mesmo antes desta guerra ele fez escolhas terríveis, para Israel e para os judeus em todo o mundo.

A lista é longa: antes deste conflito, Netanyahu trabalhou ativamente para manter os palestinos divididos e fracos, fortalecendo o Hamas em Gaza com bilhões de dólares do Qatar ao mesmo tempo em que trabalhava para desacreditar e deslegitimar a Autoridade Nacional Palestina (ANP) mais moderada em Ramallah, comprometida com os Acordos de Oslo e com a não violência na Cisjordânia.

Dessa forma, o premiê podia dizer a todos os presidentes dos EUA que "adoraria fazer a paz com os palestinos, mas eles estão divididos e, além disso, os melhores deles não podem controlar a Cisjordânia, e os piores deles controlam Gaza". "Então, o que vocês querem de mim?"

O objetivo de Netanyahu sempre foi destruir a opção de Oslo de uma vez por todas. Nisso, Bibi, como o primeiro-ministro é conhecido, e o Hamas sempre precisaram um do outro: o primeiro para dizer aos EUA e a Israel que ele não teve escolha, e o Hamas para dizer aos palestinos em Gaza e aos seus novos e ingênuos apoiadores ao redor do mundo que a única escolha palestina era a luta armada que eles lideravam.

A única saída para essa destruição mútua garantida é trazer uma versão transformada da ANP na Cisjordânia —ou um novo governo de tecnocratas palestinos nomeados pela OLP (Organização pela Liberação da Palestina)— em parceria com Estados árabes moderados, como Egito, Jordânia e Arábia Saudita.

Quando eu levanto essa questão a muitos israelenses hoje, porém, eles me dizem: "Não é a hora. Ninguém quer ouvir isso".

Isso me faz querer gritar: "Não, esta é exatamente a hora!". Eles não entendem? A maior conquista política de Netanyahu foi convencer os israelenses e o mundo de que nunca é o momento certo para falar sobre a ocupação moralmente corrosiva dos territórios palestinos ou sobre como ajudar os palestinos a conseguir um parceiro confiável para tirá-los do domínio israelense.

Em resumo, esta guerra é tão feia, letal e dolorosa que não é de se admirar que muitos palestinos e israelenses queiram apenas se concentrar em sobreviver e não em nenhuma das escolhas que os trouxeram até aqui.

A colunista do Haaretz Dahlia Scheindlin resumiu isso belamente em um texto recente. "A situação hoje é tão terrível que as pessoas fogem da realidade assim como fogem dos foguetes —e se escondem no abrigo de seus pontos cegos. É inútil apontar dedos. A única coisa a fazer é tentar mudar essa realidade."

Para mim, é sempre tempo de escolher um caminho.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.