Aconteceu 50 anos atrás.

De Brian May, guitarrista do Queen, sobre Freddie Mercury, “a primeira vez que me convidou para ir à casa dele, tocou [o disco] ‘Electric Ladyland’, de Jimi Hendrix”.

“Esse cara faz mesmo uso do estéreo”, teria dito Freddie ao novo amigo, em relato reproduzido no livro “Queen: História Ilustrada da Maior Banda de Rock de Todos os Tempos”, de Phil Sutcliffe, publicado em 2017.

No encontro entre Freddie e May, com a bênção de Hendrix, nasciam milhares de possibilidades de uso do estéreo, de cada botãozinho da mesa de som do estúdio –o desprezo pelas fronteiras entre gêneros musicais, as dezenas de camadas sonoras de “Bohemian Rhapsody”.

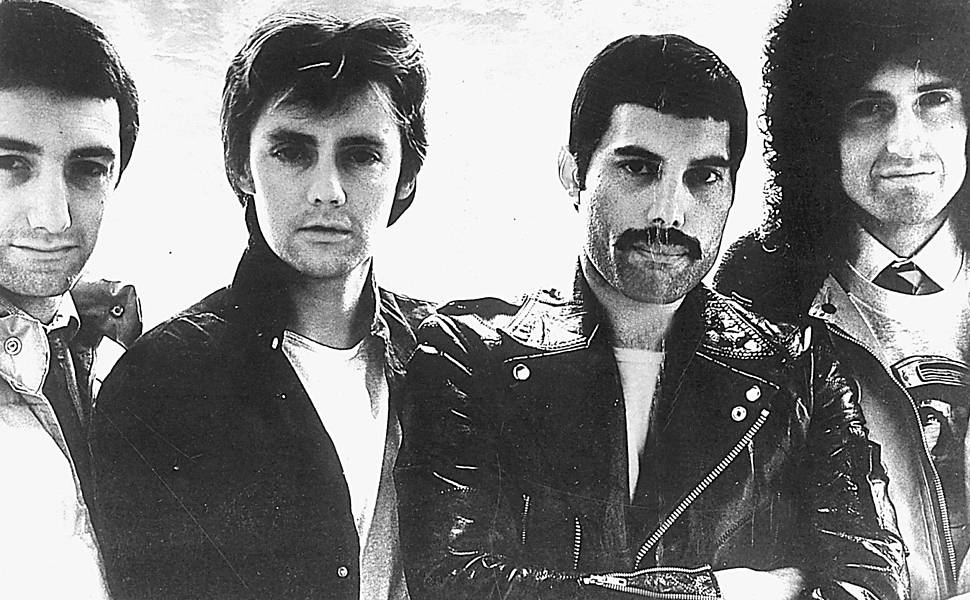

Em junho do mesmo ano, 1970, o Queen tocaria sob esse nome pela primeira vez —já com o baterista Roger Taylor, mas ainda sem o baixista John Deacon, que só entraria no ano seguinte. Eram três rapazes britânicos bem comunzinhos e um pavão misterioso. O primeiro parágrafo da biografia de Freddie dá um choque cognitivo em qualquer leitor.

Farrokh Bulsara nasceu em Zanzibar, ilha da África Oriental historicamente controlada por mercadores árabes. Seus pais eram parses, indivíduos de etnia persa, nacionalidade indiana e religião zoroastrista. O pai, Bomi, burocrata do Império Britânico, o enviou à Índia para se tornar inglês, num internato à la Hogwarts. Aprendeu piano, canto, boxe, dança e sotaque aristocrático.

No segundo parágrafo, Freddie —apelido que ganhou no colégio— desembarca em Londres fugido, com a família, do fervo da independência da Tanzânia. Chegou depauperado, mas não despavonado. Era um estudante de arte, designer e, na descrição de Phil Sutcliffe, desfilava em peles de raposa pela King’s Road.

Freddie, prima donna incontestável, transbordava. Foi a voz e o principal compositor do Queen –além de “Rhapsody”, são dele “Love of My Life”, “We Are the Champions” e “Crazy Little Thing Called Love”. Depois de sua morte, não dá para dizer que existiu Queen, apesar da competência de Paul Rodgers e Adam Lambert.

Quanto aos três rapazes britânicos, May era o menos comunzinho. Nerd, graduando em física, construíra a própria guitarra, a Red Special, com sonoridade única, que ele usa até hoje. Compôs “We Will Rock You”, que se tornou hino nos estádios ingleses de futebol.

Já Roger Taylor era filho de um lobista do setor de batata —batata-inglesa, yes indeed. Estudante de odontologia, escreveu “I’m in Love with My Car”, em que declarava amor pelo carro e trocava a namorada por um carburador novo. Ele compôs também “Radio Gaga”.

Passemos para John Deacon, o Deaky, o patinho feio –tímido, discreto, meio apagado, era o único que não cantava e nunca virou cisne. Em compensação, foi o responsável pelo maior hit internacional do Queen, “Another One Bites the Dust”. Respeite.

Quando Freddie propôs o nome “Queen” aos três colegas héteros, houve resistência e persuasão. Taylor, o playboy da caranga, apareceria na contracapa do primeiro LP –chamado apenas “Queen”, de 1973– com uma flor entre os dentes e os olhinhos revirados.

A imprensa tampouco entendeu o motivo de quatro caras terem um conjunto chamado “rainha” —em especial a crítica americana, que nunca captou o humor britânico por trás das esquisitices do Queen.

Sim, o Queen foi uma banda esquisita. Começou misturando glam e hard rock com ogros, rainhas, reis e fadas da Inglaterra medieval. Também namorou com o music hall, entretenimento burlesco da era vitoriana.

No decorrer da primeira década, o Queen cozinhou uma feijoada musical que incorporava ópera, prog rock, valsa, gospel, soul, jazz, rockabilly, blues e funk. Tudo muito esquisito, nada estranho demais. Música que gruda e fica na cabeça.

Estranha, mesmo, era a garotada que gostava do Queen. No Brasil, um punhado de adolescentes delicados demais para bater cabeça com heavy metal. Travados demais para curtir punk e new wave.

Esnobes demais para a vala comum das rádios FM. Eram zoados por todos, até pelos fãs do Kiss.

Mais ou menos 130 mil desses desajustados lotaram o estádio do Morumbi em 20 de março de 1981, data do primeiro show do Queen no Brasil. Os britânicos nunca haviam tocado para tamanha multidão. Estavam entocados no vestiário subterrâneo como se fosse um bunker da Segunda Guerra.

“Devia ser onde os jogadores ficavam. As janelas estavam quebradas. Pensamos: ‘vamos precisar de coragem para sair daqui”’, conta o baterista Roger Taylor no documentário “Days of Our Lives”, de 2012. Freddie tirou de letra –erguia o braço, a galera cantava junto; baixava o braço, todos se calavam.

Eu, menino esquisito de dez anos —e dentuço igual àquele cantor— comecei a gostar de música ali. Virei fã do Queen pelos dois ou três anos seguintes (mentira: ainda sou fã). Minhas duas irmãs foram para o Morumbi, mas pai e mãe disseram que eu era novo demais.

Foi o primeiro show de rock que eu não vi na vida. Digo, vi, mas vi pela TV. Revoltado com os meus pais e pensando “esses esquisitos tocam bem demais”.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.