Revisitar clássicos é sempre um risco. Com o tempo, os cânones das artes tanto podem reafirmar sua importância, como fazer reemergir preconceitos da época. "Hiroshima Mon Amour" (1958), peça importante para o início do movimento cinematográfico da nouvelle vague e primeiro longa-metragem de Alain Resnais, faz os dois.

Audaciosas, a montagem, direção e estrutura literária do roteiro sobrevivem ao tempo. Já o enredo, que tenta cruzar um drama pessoal a um universal, não envelheceu tão bem.

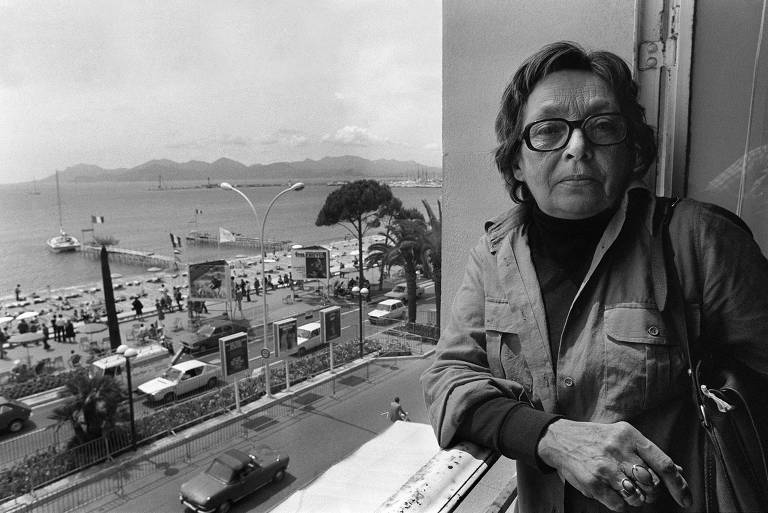

Essa constatação ganha agora novas possibilidades de diálogo com a publicação, em português, do roteiro original de Marguerite Duras pela editora Relicário (2022). A versão inclui propostas da autora que não entraram no filme, além de apêndices, que perscrutam a subjetividade da protagonista, encarnada no longa por Emmanuelle Riva. Segundo Duras, Resnais priorizou a liberdade narrativa: "Faça literatura. Esqueça a câmera!".

Quando apresentado pela primeira vez na edição de 1958 do Festival de Cannes, o filme dividiu opiniões, como aponta no prefácio o professor Gabriel Laverdière, da Universidade de Laval (Quebec).

Mas "escandaloso", "desastroso", o "filme mais bonito" ou o mais "pretensioso" são adjetivos de época. Talvez o debate que mais interesse a uma leitura contemporânea desse roteiro impresso, contextualizado e comentado, embrenhe-se mais pelo quão eurocentrado era aquele olhar.

As bombas despejadas pelos Estados Unidos quase cinco meses depois da rendição da Alemanha e das mortes de Hitler e Mussolini, que efetivamente encerraram qualquer possibilidade de vitória fascista na Segunda Guerra Mundial, são propositalmente relegadas ao pano de fundo de um romance em solo francês –a cidade de Nevers que, sob leniência do regime colaboracionista de Vichy, esteve ocupada pelo exército de Hitler por quatro anos, até ser liberada em setembro de 1944, um mês depois de Paris.

É lá que a protagonista nasceu e viveu os primeiros anos da sua juventude, uma atriz que –anos depois de deixar a cidade– viaja a Hiroshima para rodar um filme sobre a paz, no verão de 1957. Lá, ela vive um romance de uma noite com um arquiteto japonês (de aparência deliberadamente ocidentalizada, como destaca Duras em suas notas), cuja família foi destroçada pela bomba.

E passa a criar paralelos entre ele e seu amor de juventude –um soldado nazista morto no dia da liberação de Nevers. A assimetria da comparação, redutora do horror que se abateu sobre Hiroshima, fica ainda mais evidente na leitura do livro.

Em tese, Resnais dedicaria a devida atenção ao bombardeio em um documentário. Mas o projeto nunca saiu do papel e o diretor acabou dando sua pitada de história ao mesclar cenas de época a reconstituições japonesas do resultado dos 60 segundos em que o país perdeu 10 mil cidadãos.

Essa decisão –que Duras conta ter sido tomada durante a montagem pelo diretor– foi acertada: sem as imagens da população atingida e dos rastros de radiação, Hiroshima não seria mais do que uma citação no título do filme.

A pouca preocupação no roteiro, porém, tem peso. Afinal, historicamente, o norte global utiliza o cinema como elemento ressignificador de seus crimes de guerra; utilizando grandes produções para falar sem falar, lavando sangue com narrativas improváveis de amor e heroísmo.

"Hiroshima Mon Amour" não é, obviamente, uma apologia da guerra nuclear. Não é um "Sniper Americano" que, em uma quase resposta ao "assassinato colateral" denunciado pelo Wikileaks, faz a lavagem moral da invasão ilegal do Iraque; ou um "Falcão Negro em Perigo", que transforma o algoz estadunidense em vítima de combatentes somalis.

Mas também evidencia uma antiga hierarquização da dor e uma pretensa onisciência –seja em Hiroshima, em Saigon, em Bagdá ou Cabul. Ao menos, "Hiroshima Mon Amour" faz uma autocrítica breve, pela boca do personagem japonês sem nome: "Non. Vous n'avez rien vu à Hiroshima". Não, o Ocidente não viu nada em Hiroshima. E talvez, nem no resto do mundo.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.