[resumo] Documentos de inteligência do governo dos EUA apontam que esquadrões da morte no Brasil assassinaram em pouco mais de três anos, de 1968 a 1971, o dobro do número de vítimas da ditadura em duas décadas. Praticado por grupos como o liderado pelo delegado Sérgio Fleury, o extermínio clandestino de supostos criminosos contava com a cumplicidade do regime militar, prática que ainda se reflete na atuação do Estado na segurança pública.

Em pouco mais de três anos, de 1968 a 1971, os esquadrões da morte executaram o dobro do número oficialmente reconhecido de vítimas da ditadura militar no Brasil ao longo de duas décadas.

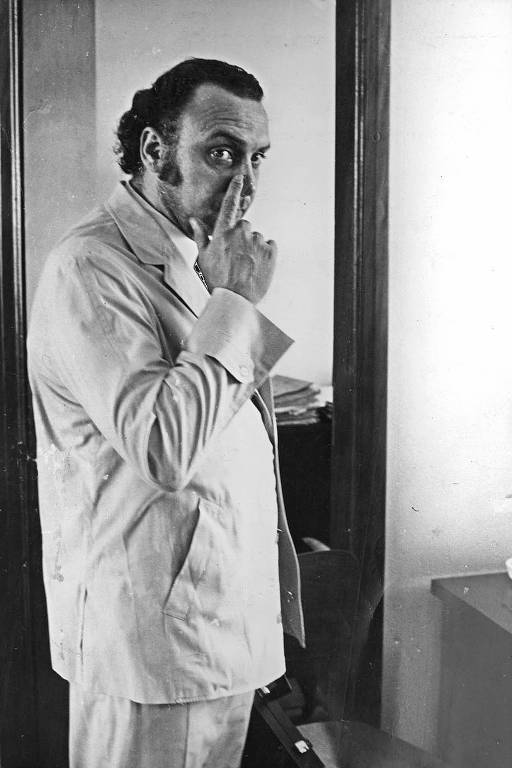

Documentos de inteligência do governo dos Estados Unidos mostram que os grupos paramilitares de extermínio, como o liderado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury em São Paulo, mataram mais de 800 pessoas naquele período. Já relatório da Comissão Nacional da Verdade aponta que as vítimas fatais e os desaparecidos pela repressão somaram 434 pessoas na ditadura.

“800 corpos assassinados por autoria desconhecida em circunstâncias nunca investigadas, resultando em inquéritos encerrados antes mesmo de serem abertos”, revela relatório de 11 páginas do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, de 8 de junho de 1971, parte de uma remessa de documentos enviados em 2014 pelo governo norte-americano à Comissão Nacional da Verdade brasileira. Ao longo do texto, o embaixador William Rountree demonstrava preocupação com o envolvimento de integrantes do esquadrão e o alto escalão do governo militar.

O embaixador também apresentava os principais locais de atuação dos esquadrões. O relatório indicava que na cidade de Niterói (RJ) havia ocorrido 200 assassinatos. A referência se dava porque mortes registradas em São Gonçalo, região do Rio marcada pela atuação de grupos de extermínio, iam para a delegacia de homicídios de Niterói. Em segundo lugar, vinha uma menção a São Paulo, onde teriam sido registradas 182 mortes. “Todos os crimes”, aponta o documento, “têm características comuns”.

O número contabilizado pelo governo dos EUA pode ser ainda maior ao se levar em consideração as execuções realizadas nos anos seguintes à emissão do relatório do embaixador Rountree. Uma reportagem do Jornal de Brasil de setembro de 1975 revelava dados da região da Baixada Fluminense e mostrava um crescimento contínuo de casos. Foram 63 mortes em 1972, 86 em 1973 e 199 em 1974.

Apenas naquela região, o período de três anos contabilizava outras 348 pessoas assassinadas pelo esquadrão. Desse modo, identifica-se quantidade superior a mil vítimas em seis anos.

O sociólogo José Cláudio Souza Alves, da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), aponta que os números descritos pelo serviço de inteligência dos EUA podem ser apenas uma parcela do total de execuções efetuadas pelos grupos de extermínio. Uma série de lacunas dificultava a identificação das vítimas, diz. “Os esquadrões atuavam a partir de uma nova configuração das forças de segurança da ditadura, quando as polícias foram transformadas em força auxiliar ao regime.”

Naquele cenário, serviços de perícia e proteção de testemunhas enfrentavam severas limitações. E mesmo quando havia alguma investigação, o Poder Judiciário representava um novo entrave. “Todo o sistema judiciário formal estava costurado a favor dessa estrutura de poder da ditadura”, afirma o professor.

A percepção de Souza Alves encontra reforço em trecho do documento norte-americano que lista cerca de 4.000 pessoas vinculadas a esses grupos em todo o Brasil. “50% são policiais, e a outra metade é composta por juízes, procuradores, advogados, militares e jornalistas.”

O sociólogo lembra ainda que esses grupos usavam múltiplas e diversas formas de ocultação de cadáver. Se até hoje há muitos desaparecidos políticos oriundos das classes médias, a questão se torna mais complexa quando se trata das vítimas dos esquadrões. “A massa atingida era a população mais pobre, os negros, os moradores de periferias e favelas. São pessoas que não têm acesso ao sistema judiciário para buscar seus direitos”, afirma José Cláudio.

A diferença na repercussão dos crimes cometidos contra militantes políticos e das mortes causadas pelos esquadrões também pode ser inserida na questão de classe e de raça no Brasil. “Muito dessa diferença podemos verificar ainda hoje na ação das polícias nas periferias,que matam negros e pobres. Policiais repetem o modus operandi dos agentes da repressão durante a ditadura”, explica o professor de direito da Universidade Mackenzie Flávio de Leão Bastos Pereira.

Durante a ditadura, os grupos guerrilheiros eram considerados mais ameaçadores para a sociedade por terem uma proposta política alternativa para o Brasil. A execução de militantes era uma violência instrumental adotada pela repressão para evitar possíveis revoluções. Já o extermínio de supostos praticantes de crimes comuns tinha como justificativa o medo que a violência provocava na população, sendo mais aceito e não raro aplaudido.

A despeito dessas diferenças, Percival de Souza, autor de “Autópsia do Medo”, biografia do delegado Sérgio Paranhos Fleury, relata em seus textos que os métodos adotados na repressão política eram os mesmos usados na repressão de crimes comuns.

Sobre o papel de Fleury nos esquadrões, Souza ressalta que o delegado “construiu a imagem de carrasco-mor, ao mesmo tempo venerado pelos (muitos) que defendiam o regime militar”. O documento dos EUA já percebia essa centralidade de Fleury, caracterizando-o como “uma figura lendária no meio policial paulista” e traçando suas ligações com figuras proeminentes da ditadura.

Os crimes cometidos no âmbito da repressão política e os assassinatos de supostos criminosos comuns pelos esquadrões da morte sempre foram tidos como pertencentes a universos distintos. No entanto, a trajetória de personagens como Fleury mostra que esses mundos eram muito próximos.

Depoimento do general Adyr Fiúza de Castro, um dos criadores do Centro de Informação do Exército (CIE) que em 1972 chefiava o Centro de Operações de Defesa Interna (Codi), para a Fundação Getúlio Vargas em 1993 relata a confiança dos militares no delegado. “O Fleury era muito eficiente, era o chefe do Dops mais eficiente que havia no Brasil. Eficientíssimo. Estava instalado num grande prédio, e contava com mais de 40 delegados.”

Esse reconhecimento também é identificado no relatório da inteligência dos EUA. “Fleury goza de amplo respeito e admiração entre as forças militares e de segurança por rastrear, com considerável risco pessoal, líderes bem-armados de grupos subversivos. Apesar de suas atividades de esquadrão da morte e do vício em drogas, sua utilidade lhe rendeu apoio e patrocínio de pessoas em altos cargos, incluindo o ministro do Exército, Orlando Geisel”, afirmou o embaixador John Hugh Crimmins, em telegrama enviado ao Departamento de Estado, em 24 de outubro de 1973. Orlando, irmão do futuro presidente Ernesto Geisel, era então ministro de Médici.

Na mensagem, Crimmins chama Fleury de “notório organizador de esquadrões da morte em São Paulo”.

O respeito obtido por Fleury garantia a ele totais regalias em São Paulo para agir. Entrava e saia de presídios, retirava os presos por crimes comuns e os assassinava na rua. Os procedimentos que levavam à execução de prisioneiros eram realizados às claras, livremente.

Adriano Diogo, ex-preso político que presidiu a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, presenciou um desses momentos. “Eu estava preso em uma cela no presídio do Hipódromo, em São Paulo, em junho de 1973. Vi o Fleury retirar da cela um japonês, do qual ninguém sabia o nome, que havia chegado no dia anterior. Ele falava que se o Fleury fosse pegá-lo, seria morto. Foi o que aconteceu. Depois ficamos sabendo que o japonês apareceu morto em uma rua da cidade”, relata.

História semelhante foi descrita por Ivan Seixas, que foi assessor especial da Comissão Nacional da Verdade e também é ex-preso político. “Fleury aplicava o terrorismo de Estado na população civil. Lembro-me que, quando estava no presídio Tiradentes, ele e os integrantes do esquadrão chegavam, pegavam meia dúzia de presos comuns, levavam amarrados por cordas e ninguém mais voltava. Eram exterminados na rua.”

Apesar da relação entre os esquadrões da morte e as autoridades, a repercussão dos crimes se tornou tão grande que, no início dos anos 1970, o Ministério Público de São Paulo determinou a abertura de investigação sobre o tema. Hélio Bicudo, então promotor, foi nomeado para a tarefa.

A investigação logo gerou reação dentro dos órgãos da ditadura, como revela um segundo relatório, elaborado pelo subsecretário adjunto de Defesa para Assuntos de Segurança Internacional (ISA-IA, na sigla em inglês), R. F. Corrigan.

Segundo seu texto, de agosto de 1971, “as forças de segurança locais estão incomodadas com a persistência de Bicudo em agir contra Fleury e seus principais aliados na campanha antiterrorista”. “Entre as autoridades de segurança locais”, completa, “Fleury é considerado ‘o homem indispensável’, mas até agora não tiveram sucesso em suspender o processo penal contra ele”.

Corrigan apontava, ainda, que Bicudo deveria ser retirado do caso, “presumivelmente como um primeiro passo para livrar Fleury das acusações de homicídio”. E concluía: “Que ele ou seus principais associados sejam levados a julgamento parece improvável neste momento”.

De fato, Bicudo foi afastado das investigações e substituído por outros dois promotores. Quando estes pediram a prisão de Fleury em 1973, os norte-americanos demonstraram surpresa. “Isso é surpreendente”, afirmava o embaixador em novo telegrama, “dadas as ligações de Fleury, pessoa influente nos círculos da segurança militar. A questão permanece se Fleury realmente será julgado ou condenado”.

A conjunção entre inação para investigar os casos denunciados e a perseguição aos procuradores levou à criação da chamada Lei Fleury, como ficou conhecida a alteração na legislação penal, promulgada em 1973, permitindo recurso em liberdade. Foi elaborada para proteger o delegado e livrá-lo da prisão.

Ao analisar as relações entre os esquadrões da morte e o regime ditatorial, o professor Bastos Pereira, da Universidade Mackenzie, nota que “o porão da ditadura não era no porão do governo; ficava na parte de cima, onde estão os que mandam”.

Na percepção de Souza Alves, da UFRJ, frente a todos esses fatores, entende-se por que os mortos pelos esquadrões da morte nunca foram contabilizados nas listagens oficiais de vítimas da ditadura.

Nenhuma das três comissões federais criadas no Brasil para reconhecer e reparar os crimes do regime militar —a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (1995), a Comissão de Anistia (2002) e a Comissão Nacional da Verdade (2012)— tratou dos grupos de extermínio.

Para enfrentar o tema, tais órgãos não precisariam apenas de recursos materiais e humanos. “Também seria necessária uma decisão política de investigar os assassinos envolvidos com grupos de extermínio”, afirma o sociólogo.

O extermínio como forma de resolver o problema de segurança pública moldou a atuação do Estado brasileiro, que apostou no patrulhamento ostensivo nos territórios vistos como perigosos. Como resultado, muitas mortes e o aprisionamento desnecessário de inocentes e de pessoas pouco importantes na estrutura dos negócios criminosos.

Os efeitos somados continuam a castigar o Brasil. Parte significativa da população vê na violência um instrumento para estabelecer autoridade e ordem. O presidente Jair Bolsonaro é um dos principais propagadores desses valores.

Em suas três décadas de carreira parlamentar, sempre fez apologia da violência policial. Agora na Presidência, segue incentivando essas práticas, que representam hoje o principal entrave para a democracia e o Estado de Direito no Brasil.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.