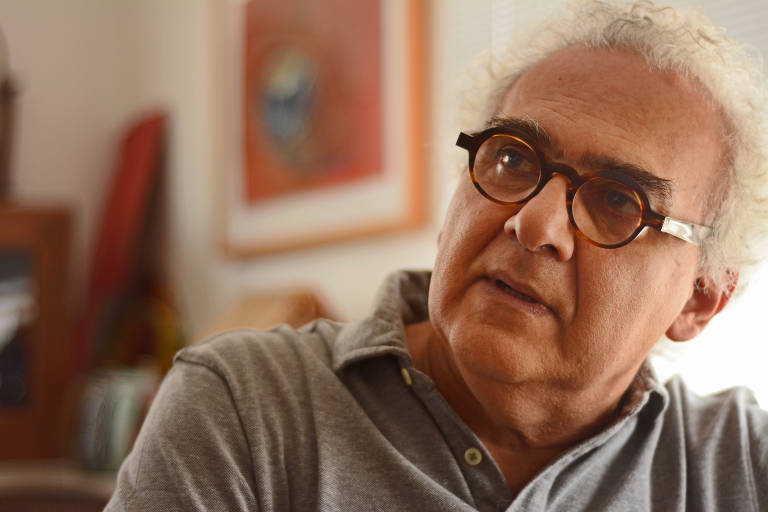

A ditadura militar ainda deixa rastros. "A democracia não conseguiu interromper o ciclo de violência e hoje estamos vivendo consequências trágicas", disse o escritor Milton Hatoum, 67, no primeiro dia da série de debates "Na Janela: O Que Foi a Ditadura", realizado pela Folha e a Companhia das Letras.

Ao lado da historiadora Wania Sant’Anna, 59, e da também escritora Maria Valéria Rezende, 78, Hatoum participou da mesa de estreia "Testemunhos", com mediação de Flavia Lima, jornalista e ombudsman do jornal. O trio contou como foi viver à época, mas também discutiu sobre o embate entre a história e a memória que permeia o tema, e como algumas narrativas foram apagadas.

Em sua fala de abertura, Maria Valéria Rezende contou que no dia do golpe, em 31 de março de 1964, tinha 21 anos e estava no Uruguai. Membro da Coordenação Nacional Juvenil Católica, ela conseguiu, como descreve, de "paróquia em paróquia, convento em convento", cruzar a fronteira e retornar ao Brasil.

Logo em seguida, entrou para o convento e realizou missões por diversos lugares do país, trabalhando com educação popular e apoiando "companheiros perseguidos". Foi um povoado no sertão de São Francisco que serviu de inspiração para seu romance "Outros Cantos" (Companhia das Letras).

O livro narra a saga de uma mulher que faz uma viagem de ônibus ao sertão para dar uma palestra em um sindicato de agricultores. "A narradora é uma invenção, não se parece comigo, mas o contexto econômico e político é o retrato que eu tenho na memória", diz Rezende.

Veja vídeo do debate abaixo.

Ela compara seu trabalho em comunidades e no meio popular com "fermento para a massa crescer", e diz que falta reconhecimento a quem fez esse tipo de autação. "Mesmo a Comissão da Verdade e a anistia reconheceram quem foi preso, exilado, censurado e, claro, morto. Mas quem se enfiou lá e sumiu, sumiu. É importante que se saiba que essa gente existiu", diz a autora, que continua freira.

Já a historiadora Wania Sant'anna contou que nasceu e cresceu em Madureira, bairro do Rio de Janeiro conhecido pela tradição de resistência cultural, com as escolas de samba Portela e Império Serrano.

Mas o bairro também era muito próximo da vila militar. "A experiência de ter vizinhos militares era muito real, havia um sentimento de que algumas coisas não deveriam ser ditas", conta Sant'anna.

Ela lembra do seu irmão mais velho, um jovem negro de 17 anos, foi ao cinema com um amigo e os dois foram retirados da sessão por atitude suspeita —e ele por ter um cabelo black power. Os dois foram liberados da delegacia após a mãe de Sant'anna aparecer na companhia de um advogado e insistir que só sairia de lá com os dois meninos.

"Nós, populações negras e periféricas, vivemos uma experiência muito própria de não compactuar e, naquilo que fosse necessário, nos proteger e proteger terceiros. Essa dimensão nunca é lembrada", disse Sant'Anna. "Somos [população negra] um grupo que tem sido sistematicamente retirado da oportunidade de ter dignidade da sua história."

O escritor Milton Hatoum era um estudante de ensino médio em Manaus no golpe de 1964. Ele foi para Brasília para continuar os estudos, mas "não aguentou o ambiente repressivo" da capital e decidiu estudar arquitetura na USP (Universidade de São Paulo), indo morar em uma república na Vila Madalena.

Essa trajetória, especialmente a vivência que teve com outros jovens na capital paulista, inspirou sua trilogia "O Lugar Mais Sombrio" (Companhia das Letras), cujo último livro está previsto para ser lançado ano que vem. "Havia liberais, outros mais militantes e não sabíamos quem eram delatores. É justamente essa contradição que busquei explorar. A literatura não pode jogar com o bem e o mal, o ser humano é contraditório."

Hatoum defende que, para falarmos de história, é preciso ter um visão crítica do passado e destruir mitos. "Primeiro esse de uma democracia racial, de uma sociedade pacificada. Isso nunca existiu, a República foi inaugurada com o genocídio de Canudos."

Para Hatoum, sobretudo nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, houve avanços inegáveis em várias áreas, mas o ciclo de violência não foi interrompido. Ele critica a devastação da floresta Amazônica e a posição do governo atual, de louvar antigos líderes e torturadores da ditadura.

Para os três debatedores, os projetos de extermínio no Brasil são múltiplos e continuam como uma herança da história. "Você não pode achar normal 49 mil negros assassinados por ano, como aconteceu em 2017", disse Sant'anna.

"O projeto genocida opera, existe uma estrutura de poder que exclui povos originários e os que foram traficados", finalizou a historiadora.

Para Maria Valéria Rezende, ninguém domina só com a ponta do fuzil. "Você precisa convencer o pobre e o negro de que eles são menos." Ela conta que, durante seu trabalho no sertão, na época da ditadura, tinha que convencer os pais a deixarem os filhos estudar.

"Eles diziam que estudar era desculpa de preguiçoso para não pegar na enxada. Isso não acontece mais. Quando você retoma condições de escravidão, quem sobreviveu é um ser especialmente forte e capaz", complementa.

A série "Na Janela: O que Foi a Ditadura" continua nesta quinta (6), com a mesa “Luta Armada e Repressão”. O debate recebe o s jornalistas Juliana Dal Piva e Mário Magalhães, autor do livro “Marighella", e o especialista em história das revoluções socialistas no século 20 no Brasil, Daniel Aarão Reis. O repórter especial Naief Haddad faz a mediação.

)

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.