[RESUMO] Um iniciante se aventura no mundo da música nos anos 1980, com a banda Fellini. A história autobiográfica, que tem o centro de São Paulo como cenário, está no livro "À Sombra dos Viadutos em Flor", que será lançado no dia 24/11, pela Editora Sesi.

O resto é ditadura. Uma infância na ditadura, uma adolescência e uma universidade na ditadura. Em outubro de 1983, quando ela, a dita cuja, começava a agonizar, eu, o Alex e o Minhoca passávamos debaixo dos viadutos da avenida 9 de Julho a caminho do apartamento que iríamos ocupar na rua Major Quedinho.

Estávamos fazendo minha mudança. Minhoca dirigia uma caminhonete emprestada. Eu ia na parte de trás, amontoado com minhas coisas, não muitas. Era dali que tinha uma perspectiva de dentro do despenhadeiro, os prédios erguidos nas margens do rio canalizado, a avenida do fundo do vale, um vale de viadutos.

E foi assim que passamos embaixo de alguns deles. Eram muitos, estavam por toda parte: viaduto Jaceguai, viaduto Jacareí, viaduto Julio de Mesquita Filho, viaduto 9 de Julho, viaduto Martinho Prado, viaduto Dona Paulina, viaduto Major Quedinho, e até o fim do vale o viaduto do Chá, o viaduto Santa Ifigênia.

De tal forma que um prédio das redondezas, construído pelo arquiteto Artacho Jurado, chamava-se Edifício Viadutos, como se fosse o nome mais natural a se usar. Como Artacho Jurado.

Nosso prédio era alto e ficava a cavaleiro da avenida, na extremidade do viaduto Major Quedinho. O viaduto mais bonito não era esse (para mim, que na infância olhava para o centro como se fosse a cidade, e meu pai dizia mesmo "vou para a cidade" e sempre, na minha imaginação, passava embaixo do viaduto do Chá, um viaduto podia ter a beleza de uma estação de trens do Monet coberta de fumaça).

O viaduto mais bonito era o Santa Ifigênia, art nouveau de ferro pintado de amarelo. O Martinho Prado vinha em segundo. No fim desse viaduto ficava a sinagoga rosada em estilo bizantino na qual nunca vimos ninguém entrar —e da qual ninguém saía. Um templo fantasma, trancado a sete chaves.

Passamos debaixo dos viadutos que eu ainda enxergava com o velho olhar infantil e chegamos ao prédio. Havia uma entrada pela 9 de Julho, mas a portaria ficava acima. Era tão desajeitada, era o mesmo que nada. Também entrávamos pela porta dos fundos do apartamento. Só nesse dia entramos pela frente. Era como se a porta de entrada não existisse.

Rapidamente descarregamos tudo. Eu já não tinha mais a cama de criança que havia levado da casa da minha mãe para as outras repúblicas onde morei. Sobrara apenas o colchão. As roupas estavam numa trouxa. Não devia ter mais do que um par de lençóis, uma poltrona verde-água, comprada no Hospital do Câncer, uma máquina de escrever Olivetti Lettera 22 cinza, nenhuma mesa.

Não escrevi quase nada naquele tempo, talvez porque não tivesse mais uma escrivaninha, que também tinha deixado para trás.

Não tinha nenhum motivo para querer ser escritor. Estava mais para um frade franciscano, desde que ele fosse ateu. Na poltrona verde-água, eu lia. Não era nada confortável, mas a sala de visitas do apartamento não tinha móveis e, na cozinha, a geladeira sempre esteve vazia, a não ser por uma antiga garrafa de vodka que ali também permaneceu vazia até o fim. Sem telefone.

O meu quarto era o pior da casa. As janelas ficaram para o Alex, no quarto em frente, e para o Minhoca, no quarto ao lado. A sala também tinha sua vista: o vale, os viadutos, os edifícios na linha do horizonte, o apartamento onde se dizia que morava o Paulo Autran com a Karin Rodrigues. Karin era meu ídolo da TV.

Ela apresentava a Sessão Coruja, languidamente acompanhada de um gato angorá. Na minha memória, ela sempre aparecia de baby doll, talvez porque eu assistisse a Sessão Coruja de forma clandestina, já que meu pai chegava tarde e ligava a TV enquanto jantava e eu fingia que dormia ao lado dele, no sofá.

Agora eu estava no centro, o lugar mítico para o qual a gente raramente vinha. Estava perto do prédio onde morava um professor que um dia alguns alunos vieram visitar. Ele nos serviu um espaguete à bolonhesa que cozinhou ali mesmo na sua cozinha minúscula, usando um avental enfeitado de frutas tropicais.

Esse professor, que dava aulas de português e francês no colégio, tinha um nome aristocrático: Rotschilds.

Uma vez ele apareceu na sala de aula com um sapato de cada cor. Morava sozinho no centro, a escola ficava longe. Seus dedos tinham a cor do alcatrão, do tabaco e da nicotina dos cigarros Luiz XV que fumava. E havia um sulco entre o médio e o indicador, o nicho que os cigarros ocupavam, sempre acesos.

Nunca mais provei um espaguete tão gostoso quanto aquele, o que não quer dizer nada diante das pastas italianas que comeria no futuro, a não ser quão misteriosos sejam os sentidos da memória.

Meu quarto tinha uma única janelinha no alto, que dava para o corredor do prédio. Tudo que eu ouvia era o elevador subindo e descendo, o eco dos passos de quem se aproximava. Em alguns casos, a pessoa, se fosse magra —e éramos todos magros—, cortava caminho atravessando por essa janela.

Conheci o Alex e o Minhoca na ECA (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo). Os dois eram do bairro do Aeroporto. Minhoca, alto e magro, com uma cabeça redonda, lunar, olhos claros e grandes, cara de criança. O cabelo era encaracolado, e só mais tarde ele usaria os chapéus de blues que pareciam ter debaixo uma peruca Luís 15.

Era engraçado, todos tínhamos um pouco dessa virtude. Tinha o apelido de Minhoca, mas assinava Minho K, o que melhorava as coisas. O negócio dele era a música. Ele bebia, fumava e tocava. Nos intervalos ia trabalhar numa repartição da USP.

Gostava do Keith Richards. Tinha uma guitarra Fender Stratocaster, como a Mary Kay do Keith. Ela desafinava nos shows, mas ele não estava nem aí. Não usava pedais: ela soava de uma forma quase gentil, uma roqueira boazinha um tanto embriagada.

Alex tinha um pai comunista, ligado ao Partidão de Portugal. Ele representava a Editorial Caminho no Brasil. Mas Alex, como parte de nós, tinha sido trotskista, o que era o mesmo que matar o pai stalinista. Ele morava com a mãe, a tia e uma irmã antes de se mudar para o apartamento. Era sagaz, um tipo muito português (e stalinista) quando usou um bigode na faculdade.

Um provocador, um sujeito inteligente com seus discos e livros escolhidos: um pouco de literatura noir editada em Portugal (Raymond Chandler, Dashiel Hammett, "O Santo e o Mistério de Lisboa"), músicos de vanguarda (Clock DVA, Père Ubu, Cabaret Voltaire, King Crimson) e coisas estranhamente barulhentas. Ele lembraria o gordinho vocalista do Père Ubu, mas nessa época ainda era magro, os dentes grandes, o olhar negro e brilhante.

Tinha perdido os dentes da frente, então usava uma prótese. Mas às vezes ele tirava os dentes para apavorar alguém. Lembrava um vampiro com seus grandes caninos. Costumava desenhar dentes de vampiro nos retratos de Stálin.

Eu, ele e os membros do D Magrela, nosso grupo de artistas da ECA, desenhamos o cartaz com o gatinho da Libelu, o felino azul que ficou famoso nos corredores da USP com o slogan "Nem Todos os Gatos São Pardos/Vote Liberdade e Luta", escrito de próprio punho pelo Alex. Ele trabalhava no Centro Cultural, mas antes tinha passado por um incrível emprego de inventor de jogos.

Nosso apartamento ficava bem no alto. Uma visita aos quartos levaria a dois universos organizados e a um asteroide caótico, que era o meu caso. No quarto do Alex, os discos ficavam cuidadosamente emparelhados sobre um caixote, ao lado do aparelho de som, cujo braço era a coisa mais delicada que ele costumava levantar, como se estudasse um inseto de corpo delgado.

A cama dele era uma cama de verdade. O pôster com a fotografia das 24 Horas de Le Mans também. E havia luz, assim como no quarto do Minhoca, que também tinha uma cama real e uma poltrona e os discos organizados. Eles fechavam a porta para ouvir música sem incomodar ninguém.

Do quarto do Minhoca escapavam os sons do Television, o "Low" do David Bowie, The Stooges, talvez um pouco de MC5. Curioso, ele não ouvia Stones. Os Stones e outras superbandas dos anos 60 e 70 não eram mais bem-vistas. E ele a amar o Keith Richards. Música brasileira também não era ouvida, pelo menos não nesses quartos.

Eu não tinha vitrola. Chamava o aparelho de som de vitrola. Chamava as bandas de grupos. Eu era mais velho e tinha ouvido muito rádio nos anos 60, o que para meus amigos era como uma intoxicação. A MPB era cafona e deprimente nesses anos finais da ditadura.

Queríamos a seriedade de uma doença. Tanto Minhoca quanto Alex tinham o álbum póstumo "Closer", do Joy Division, cuja capa era a foto de uma lápide, tirada no cemitério Staglieno, em Gênova. Ian Curtis tinha morrido naquele mesmo ano de 1980, mas a capa já estava pronta. Acabou funcionando como sua lápide.

Às vezes, "Isolation", desse disco, tocava num dos quartos. O ouvinte estaria puto ou deprimido, pois era uma canção miseravelmente triste, embora frenética. Mas eles pareciam nunca ficar putos ou deprimidos, apesar das aparências.

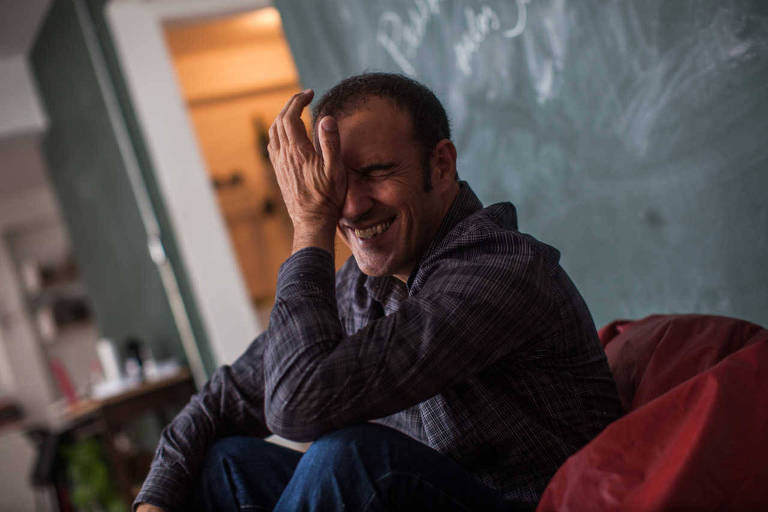

Foi o tempo em que, depois da infância, eu mais ri na vida. Essa tensão entre os motivos sombrios de Manchester e o tédio de São Paulo na agonia da ditadura explica muito do que aconteceu em nosso reduto. A diferença entre os tons de cinza das duas paisagens é que nós conseguíamos encontrar na nossa motivos para rir. E ríamos o tempo todo.

Há uma foto conhecida de Adoniran Barbosa sobre o nosso viaduto, tirada em 1982. Em 1983, aquele homem de chapeuzinho de abas estreitas caído de lado, bigodinho fino, gravata borboleta, cachecol xadrez vermelho e voz de barbeador elétrico já era um fantasma. Um fantasma que sabia rir, um fantasma ridente como nós, eu, Mato Grosso e o Joca, assombrando o viaduto.

Cadão Volpato é jornalista, ex-integrante da banda Fellini e autor de "Pessoas que Passam pelos Sonhos" (Cosac Naify)

)

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.