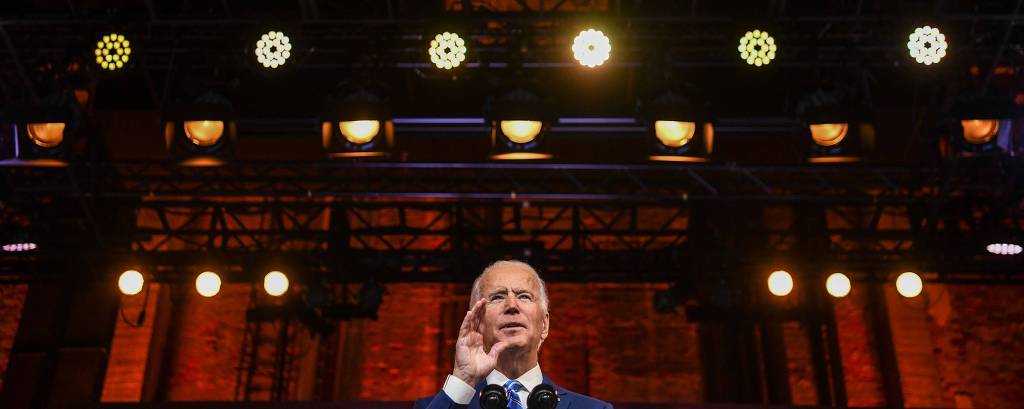

[RESUMO] Escolhido pelo establishment democrata para deter a insurreição plebeia de Bernie Sanders, Joe Biden cumpriu a missão de derrotar Trump, mas sua coalização tecnocrática, que na realidade brasileira estaria entre o Partido Novo e Médici, indica que a esquerda receberá tratamento de "tiro, porrada e bomba", avalia professor brasileiro voluntário na campanha de Sanders.

A leitura de mapas eleitorais é dos terrenos mais minados da análise política. A utilização seletiva de evidência e o ocultamento da contraevidência podem ensejar conclusões opostas sobre a mesma eleição, e os dois últimos pleitos americanos são casos extremos disso.

A derrota de Hillary Clinton para Donald Trump em 2016, prevista por uns poucos de nós, mas chocante para o establishment democrata e boa parte da imprensa, deflagrou uma intensa guerra interpretativa.

O Russiagate foi o relato que se impôs na campanha Hillary, na Câmara dos Deputados e em veículos como a CNN: “A Rússia contratou bots de Facebook para disseminar confusão! Interferiu em nossas eleições! A democracia está ameaçada!”.

A explicação tinha algo de cômico, tratando-se de um país com tradição de interferir em eleições alheias com tanques e golpes militares. Em todo caso, o Russiagate cumpriu pelo menos a função de bloquear o debate sobre as raízes reais da emergência do trumpismo.

Nas eleições de 2020, a guerra interpretativa se instala com outras perguntas: Joe Biden venceu por ser um candidato moderado, que não espanta eleitores centristas, como o radical Bernie Sanders? Os votos decisivos vieram da mobilização das classes populares urbanas, majoritária ou desproporcionalmente afro-americanas, ou dos subúrbios de classe média alta? Qual o impacto eleitoral do Black Lives Matter?

Descarto a pergunta sobre se a eleição foi ganha com fraude porque ela é de resposta negativa óbvia, espero, para o leitorado da Folha, apesar de que assombrosos 40% dos eleitores aptos e 81% dos apoiadores de Trump a respondem na afirmativa, segundo recente pesquisa Economist/YouGov.

Em cada eleição presidencial americana, há um estado que é emblema alegórico, o que mais diz sobre ela, ainda que nem sempre seja o que a decidiu. Em 2000 foi a Flórida, não só porque a disputa se afunilou nos fatídicos 537 votos de diferença registrados entre Bush e Gore no momento em que a Suprema Corte ordenou que cessasse a recontagem.

A Flórida foi a alegoria de 2000 também porque o exército de advogados que ali desceu revelava que Bush, Cheney e Rumsfeld instalavam o jogo em outro patamar de truculência. Antes do “stop the count!” (“parem a contagem!”) de Trump, houve o “I’m with the Bush-Cheney team and I’m here to stop the count” (“sou do time Bush-Cheney e estou aqui para parar a contagem”), dita por John Bolton em Tallahassee sem a necessidade de ponto de exclamação.

Não era um grito desesperado e impotente, e sim um aviso sereno de que sabiam que venceriam, na porrada se necessário. Foi na Flórida que se anunciou o quão impiedosa seria a coalizão formada por teocracia evangélica, falcões da política externa e fundamentalismo privatista.

Em 2004, o estado-emblema foi Ohio, e por ele perdi uma aposta em eleição americana pela primeira e última vez. O jantar que nunca paguei seria com o saudoso Clóvis Rossi, que cobriu aquele pleito para a Folha. Talvez misturando análise e torcida, eu lera de forma otimista a curva pró-John Kerry nas pesquisas finais, enquanto Rossi, mais distanciado e experiente, cravou a vitória de Bush.

Ocorreu em 2004 um fenômeno que se repetiria em 2016 e 2020, o voto conservador não captado pelas pesquisas. Progressistas da Louisiana que voltávamos da Flórida (onde fomos oferecer carona a eleitores sem transporte) optamos pela música em vez do rádio, tal era a certeza da vitória. Em casa nos topamos, estupefatos, com o aluvião de votos evangélicos ocultos saindo dos cafundós de Ohio.

A Guerra do Iraque ainda não era tão impopular como viria a ser, mas acreditávamos que a eleição se decidiria como reação às mentiras e aos crimes dos falcões da política externa. Doce ilusão. A palavra final coube ao bloco teocrata, na única das últimas oito eleições (da de 1992 a de 2020) que o Partido Republicano venceu no voto popular.

A coalizão de jovens, afro-americanos, latinos e eleitores independentes que se organizou em volta de Barack Obama em 2008 nem sempre acreditou que seria possível derrotar a máquina Clinton nas primárias democratas. O fenômeno Obama não foi um tsunami, mas uma crescente onda que se gestava aos poucos, em uma temporalidade alongada.

Na época em que ainda dizíamos “levemos isso até aonde der”, não imaginávamos que a Carolina do Norte e a Virgínia poderiam um dia ser emblemas daquela eleição.

Quando Obama estreou vencendo as assembleias de Iowa, um dos estados mais brancos da União, nossa máquina na base já estava azeitada. Sabíamos que bateríamos Hillary Clinton com folga na Carolina do Norte, e o plano passou a ser vencer lá nas eleições gerais, o que o Partido Democrata não conseguia desde 1976.

Um operador político de pouca fé, preso a certezas formulaicas, nos perguntou: “Vocês querem dizer que planejam vencer a eleição na Carolina do Norte, coração da Confederação, com um filho de africano com branca, ex-Harvard, de sobrenome que rima com Osama e nomes de batismo Barack Hussein?”.

Nossa resposta vinha informada pelo minucioso mapa eleitoral feito pela garotada high-tech de Obama: “Veja como Charlotte se transformou em metrópole moderna, com classe média multiétnica, veja como aumentou a porcentagem de eleitores jovens no Triângulo da Pesquisa (Raleigh, Durham e Chapel Hill, morada de estupendas universidades), veja como dispararam os registros de eleitores independentes”.

Nossa conta fechava, e em novembro de 2008 Obama levou não apenas a Carolina do Norte, mas também a Virgínia, que votara democrata pela última vez em 1964.

Michigan e Wisconsin, até mais que a Pensilvânia, foram emblemas da derrocada da máquina clintoniana e do desmoronamento da chamada parede azul nos Grandes Lagos em 2016. Trump venceu nesses três estados por diferenças mínimas, mas que a disputa neles tenha sido tão acirrada já revelava os píncaros de arrogância em que rodou aquela campanha democrata.

A cereja do bolo foi o fato de que Hillary não visitou Wisconsin uma única vez, enquanto se referia a metade do eleitorado adversário como “balaio de deploráveis”. Exemplificando a ilusória concepção de política como linha reta da direita à esquerda, sem vislumbrar a possibilidade de arranjos tridimensionais, Hillary chegou a circular memorandos que orientavam os seus a reforçarem a candidatura Trump nas primárias republicanas, já que um extremista caricato seria mais fácil de bater.

Incapaz de ler o ressentimento que se cozinhava na América profunda, a ultraprofissional máquina clintoniana não pôde entender por que homens e mulheres de classe trabalhadora mostravam disposição de se alinhar às rebeliões plebeias de esquerda (Bernie Sanders) e de direita (Donald Trump), mas se recusavam a votar na corresponsável por detestados tratados neoliberais de livre-comércio e impopulares guerras nos mundos árabes e muçulmanos.

Proponho a Geórgia como estado-emblema da vitória Biden-Harris de 2020 porque, sem prejuízo às mobilizações de Detroit (Michigan), Milwaukee (Wisconsin) e Filadélfia (Pensilvânia), também notáveis, em Atlanta e seus arredores teve lugar uma monumental insurgência cívica de registro de eleitores, na melhor tradição dos direitos civis.

Haveria que se reconhecer muita gente, mas a peça-chave foi Stacey Abrams, líder afro-americana de quem a cadeira de governadora provavelmente havia sido roubada em 2018, em uma eleição marcada pelas iniciativas legais e paralegais de supressão do voto negro.

Se a Geórgia foi o emblema da vitória de Biden nas eleições gerais, as primárias se decidiram na Carolina do Sul. Nesse sentido, o deputado federal Jim Clyburn foi o político mais decisivo na determinação do rumo que tomariam os democratas.

Escaldado pela fragmentação do establishment republicano em mãos de Trump em 2016, o establishment democrata sabia que tinha que se unir para deter a insurreição plebeia de Bernie Sanders, que vinha de três vitórias seguidas nas primárias em Iowa, New Hampshire e Nevada.

Na Carolina do Sul, Biden conseguiu o endosso de Clyburn, recordista de doações da indústria farmacêutica em todo o Congresso (uma façanha e tanto). Obama deu os telefonemas, Amy Klobuchar se alinhou, Pete Buttigieg capitulou, até Elizabeth Warren abandonou a suposta dobradinha progressista que mantinha com Sanders, e o establishment democrata se unificou em torno a Biden.

Se o fenômeno Obama acontecera no tempo alongado da onda crescente, a vitória Biden se deu na temporalidade do instantâneo, na noite das primárias da Carolina do Sul. Essa articulação foi bem resumida pelo pensador e ensaísta Cornel West em entrevista com Matt Taibbi e Katie Halper: a ordem era qualquer um, menos Bernie.

Depois da goleada Biden de 29 pontos na Carolina do Sul, o establishment democrata reiteraria os lugares-comuns tecnocráticos, à la James Carville, que ocupam a tela da CNN dia e noite: “Sanders é radical demais para vencer as eleições” (pesquisas mostram que a campanha Biden esteve à direita da maioria da população em temas como saúde pública universal) ou “Sanders não consegue o voto afro-americano” (onde ele mantinha um ascendente segundo lugar e já liderava entre os mais jovens, sem indicação de resistência a ele nas eleições gerais).

Sanders engoliu a goleada e continuou até onde deu, mas o destino das primárias foi selado entre o fim de fevereiro, na Carolina do Sul, e o começo de março, com os decretos de estado de emergência pandêmico que lhe retiraram seu grande diferencial, a mobilização de massas.

Entre nós, do campo Sanders, não houve choramingo. Sabíamos que era jogo jogado. Quase todos seguimos o decidido velhinho à campanha para derrotar “o presidente mais perigoso da história americana”. Conseguimos.

Porém, como não se cansa de apontar Briahna Joy Gray em um dos melhores podcasts de política americana (“Bad Faith”), não há que se ter ilusões quanto ao tratamento reservado às forças à esquerda do centro na coalizão tecnocrática Biden-Harris: é tiro, porrada, bomba e chantagem. As nomeações ao ministério não deixam dúvidas.

Administração e Orçamento ficará com Neera Tanden, de escabrosa história política que inclui a defesa de que nações petrolíferas como a Líbia cubram o déficit orçamentário dos EUA pagando pelo direito de serem bombardeadas e reconstruídas. O lobby de Tanden pelas indústrias da guerra e do petróleo foi detalhado por Glenn Greenwald em matéria de 2015 no site The Intercept.

O secretário de Estado será Antony J. Blinken, fundador da WestExec Advisors, empresa responsável por consultorias a fabricantes de bombas e drones com contratos públicos. Blinken também é conselheiro da Pine Island Capital, que só neste mês, segundo reportagem do jornal The New York Times, levantou US$ 218 milhões para investimentos em empresas militares.

A cargo da Inteligência Nacional estará Avril Haines, peça-chave na supervisão dos programas de drones da era Obama, quando se triplicou o número de bombas explodidas sobre os paquistaneses.

Outros nomes poderiam ser citados. O aparato bélico e de espionagem do complexo militar-industrial dos EUA, que se designa em inglês com o eufemismo “comunidade de inteligência”, foi tripudiado pela fanfarronice nativista de Trump e agora volta babando pela vingança.

Não há dúvidas sobre a diversidade do ministério Biden. Representadas estão pessoas de várias etnias, raças, gêneros, crenças e orientações sexuais, escolhidas entre o universo dos que apoiaram a Guerra do Iraque.

Em um espectro brasileiro, o ministério Biden estaria à direita do Partido Novo e um pouco à esquerda de Médici, com as diferenças de que o capital anda mais desregulado e as câmaras de tortura se terceirizam para além do território nacional.

É fato que Biden não receitará hidroxicloroquina para coronavírus, não traficará o “hoax” de que vacinas causam autismo e provavelmente não fará acenos a supremacistas brancos. No entanto, cumprida a tarefa de derrotar Trump, não há lugar decente a se estar a partir de 20 de janeiro, posse do novo governo, a não ser na oposição.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.