[RESUMO] Tempestades severas, como a que atingiu o Rio Grande do Sul, se tornarão mais frequentes com o aquecimento global, o que torna imprescindível a adaptação aos novos padrões climáticos. Essa tarefa é necessariamente coletiva e, para alcançar seus objetivos, deve ser informada por informações científicas de qualidade, ter uma governança que garanta o cumprimento de suas metas e, ainda mais importante, resultar de um engajamento profundo da sociedade.

Você pode ser liberal ou conservador, ambientalista ou terraplanista, ter votado em Bolsonaro, Lula ou nulo no segundo turno das eleições de 2022. Para a mudança do clima, não importa.

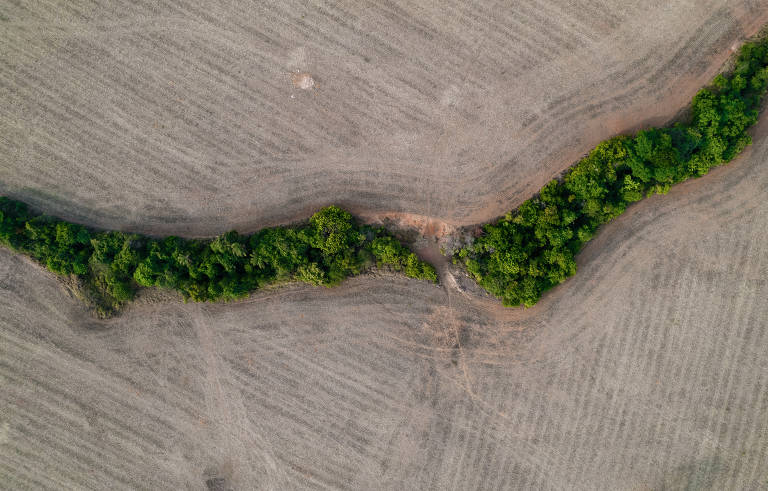

Você habita um planeta que tem esquentado devido à queima de petróleo, gás e carvão e ao desmatamento. Você fez parte da humanidade que usufruiu do privilégio de um clima estável desde o início do Holoceno e que agora —acredite, goste, queira ou não— tem de enfrentar toda sorte de instabilidades.

Isso é um problema porque a velocidade da mudança global do clima já excede a capacidade de adaptação dos nossos sistemas naturais e humanos. Se pudéssemos rapidamente mudar de lugar toda a gente, a fauna e a flora e viver igualmente bem em terra ou mar, talvez não fosse uma grande ameaça. Na realidade, nossos sistemas não mudam a um clique, não são instantâneos.

Mas eles se transformam, primeiro de forma lenta e depois rapidamente. Um desses sinais apareceu na pesquisa Quaest que entrevistou brasileiros sobre o desastre em curso no Sul do país. Para 99% dos entrevistados, as enchentes no Rio Grande do Sul estão, em alguma medida, associadas à mudança do clima. Ou seja, praticamente nenhum brasileiro mais precisa ser convencido da ligação entre o problema global e o impacto local.

Todos precisam se proteger e ser protegidos. Mesmo antes da mudança do clima induzida pelo homem, havia eventos extremos de tempos em tempos. No entanto, o que está mudando agora é sua frequência e intensidade, muitas vezes ultrapassando as expectativas históricas.

Houve uma cheia similar à atual em Porto Alegre em 1941. O que é diferente agora? Uma enchente como a de 1941 era esperada, segundo dados oficiais, em 370 anos, não em 83. O tempo de recorrência achatou. Como nos ensinam climatologistas, quanto mais quente a atmosfera se torna, maior sua capacidade de reter umidade —e o vapor d’água vira combustível para tempestades severas e concentradas. Portanto, não é exagero dizer que o clima está mais pesado.

A aceleração dos impactos torna imprescindível a tarefa de adaptação. Mas o que é isso? Como se faz?

Em 2021, o jornalista David Pogue escreveu um manual de sobrevivência para a mudança do clima. Ainda não publicado em português, o livro tem mais de 600 páginas e contém recomendações práticas, que podem ajudar na tomada de decisão individual, construídas com 50 especialistas sobre onde viver, como construir, o que plantar, onde investir, como comprar seguros, proteger suas crianças e se preparar para vários tipos de desastres.

Guardo esse livro na estante desde que foi lançado. Lembrei-me dele nas últimas semanas, quando amigos gaúchos começaram a me acionar com perguntas difíceis e de cunho pessoal. Deveriam se preparar para migrar? Se sim, quando e para onde? Quem deveria ser responsabilizado pelo desastre? O que cobrar das autoridades públicas e a quem?

Trabalho com políticas climáticas há anos, mas nunca imaginei que seria confrontada com perguntas tão diretas quanto essas, especialmente porque ações individuais são o que nos resta durante eventos tão traumáticos.

Do livro de Pogue, extraí algumas respostas. Por exemplo, como fazer sistemas de backup de água e energia. Outras questões, porém, não são tão simples: nenhum lugar do mundo está imune nem se tornará um novo paraíso neste planeta mais quente. Logo, migrar não é exatamente uma solução.

Mas medidas de proteção, quando tomadas em nível de empresas, bairros e comunidades, podem ter grande valor. Por exemplo, tomei conhecimento de um polo industrial que, elevado, não foi atingido pela enchente no Rio Grande do Sul. Por outro lado, os trabalhadores não puderam trocar de turno nem continuar a trabalhar e nenhum caminhão conseguia entrar ou sair.

Logo, a autoproteção ajuda, mas não impede a chuva nem a inundação forte e tampouco ergue as barreiras físicas necessárias contra enchentes. A adaptação é necessariamente uma ação coletiva de ajuste aos impactos da mudança do clima atuais ou esperados, de modo a reduzir danos ou aproveitar oportunidades.

Já a resiliência é a capacidade de comunidades, ambientes e economias de enfrentar um evento perigoso, mantendo suas funções e estrutura essenciais. No evento extremo no Rio Grande do Sul, notamos a falta de adaptação e a baixa resiliência.

Projeções, simulações e previsões sobre os riscos da mudança do clima à população gaúcha existiam antes desse desastre. Cientistas e especialistas apresentaram informações de alta qualidade para os tomadores de decisão. Por que ninguém ouviu? A existência da informação não garante impacto político. Vemos agora o valor de implementar uma política climática.

Um falso senso de segurança, desencadeado pela ausência de enchentes mais severas que a de 1941, parecia predominar. Em Porto Alegre, os órgãos responsáveis parecem ter considerado os riscos insignificantes, ignorando a necessária manutenção da infraestrutura de proteção. Talvez seja também um caso de "má adaptação", já que os diques oferecem uma falsa sensação de segurança e estimulam que mais pessoas se concentrem ao seu redor.

Aqui cabe um alerta: não há evidências sistemáticas de que as regiões que experimentaram maiores impactos climáticos no mundo até o momento adotaram medidas mais vigorosas de mitigação ou adaptação. Há alguns exemplos bem-vistos, como a cidade de Nova York, que realizou uma série de intervenções urbanas depois do furacão Sandy e elaborou participativamente um robusto plano de resiliência costeira, considerando diferentes cenários climáticos.

Não há, no entanto, garantia de que as reações às crises como a do Rio Grande do Sul criarão incentivos para estratégias de longo prazo. Todo cuidado é pouco para que a chamada reconstrução não seja do desastre e para que a adaptação não se restrinja a um estado ou região, mas aconteça em todo o país.

Por isso, importa desenhar políticas climáticas com grande saliência. Para tanto, é preciso investir em novas "tecnologias políticas" para resolver esses problemas de longa duração.

Recentemente, o cientista político Thomas Hale lançou o livro "Long Problems: Climate Change and the Challenge of Governing Across Time" (problemas duradouros: as mudanças climáticas e o desafio de governar ao longo do tempo), em que ele discute exatamente isso. Uma maneira é criar instituições que nos ajudem a entender o futuro e aumentar a saliência das informações científicas e técnicas na política e no processo de formulação de políticas públicas.

Primeiro, como ponto de partida, todo governo deveria se fornecer as informações para entender melhor o futuro e torná-lo relevante. Isso deve incluir algum tipo de órgão, pelo menos parcialmente independente, que emita relatórios regulares, aos quais o governo deve responder, semelhante ao que o IPCC (Painel Intergovernamental de Mudança do Clima) faz internacionalmente.

Além disso, tornar rotineiro o uso de dados prospectivos em decisões, por exemplo no investimento em infraestrutura. Dados históricos seguem importantes, mas menos. O planejamento do setor elétrico, a segurança de barragens e a resiliência de estradas dependem de olhar para o novo clima. Em seu governo, o presidente americano Barack Obama deu alguns passos nesse sentido, ordenando que todos os investimentos públicos em infraestrutura considerassem cenários futuros, além de estabelecer um custo social do carbono.

Segundo, o governo deve incluir de verdade os cidadãos no processo de formulação de políticas. Tecnocratas e administradores precisam responder às prioridades e às preocupações que emergem de processos participativos e deliberativos, com um conselho nacional com participação significativa.

Como temos acompanhado mundo afora, agricultores na Europa têm resistido à agenda da descarbonização; na Colômbia, a velocidade da transição energética foi questionada pelos cidadãos; nos EUA, o investimento maciço em uma economia de baixas emissões encontra apatia dos eleitores. No Nordeste do Brasil, comunidades impactadas resistem aos empreendimentos de energia limpa; no Rio Grande do Sul, as enchentes devastadoras expõem a falta de adaptação.

Essa realidade escancara uma verdade inconveniente: políticas climáticas não podem ser meros exercícios burocráticos, desconectados das realidades vividas pelas pessoas.

Terceiro, Hale considera fundamental um sistema de planejamento de metas e traz exemplos como a Comissão do Futuro, na Finlândia, e a autoridade climática da Califórnia.

No Brasil, nossa melhor chance atualmente é o processo de elaboração do chamado Plano Clima, que tem 23 frentes de trabalho, sendo duas estratégias transversais, 15 planos setoriais de adaptação e oito de mitigação. Esse trabalho, no entanto, somente ganhará vida se a sociedade vier junto.

Qual história de sucesso virá à nossa cabeça quando pensarmos na adaptação do Brasil? E de fracasso? É essencial direcionar a energia política para fazer com que as pessoas passem a confiar nas políticas climáticas como algo que funciona, que as protege e que não opera contra elas —tanto segmentos fadados a desaparecer, como os carvoeiros, quanto aqueles que acham que essas políticas não funcionam para si porque só dizem respeito a grandes ideias que nunca "aterrissam" nos momentos de crise aguda.

Para tanto, uma política de adaptação eficaz deve ser informada pela melhor ciência disponível, entregue por meio de parcerias e investimentos e orientada por uma governança e coordenação eficazes. No Brasil, em geral, fizemos bem a primeira parte, mas não avançamos para as seguintes.

É preciso um engajamento público profundo e a emergência de novas instituições e compromissos para que essas políticas transcendam o papel e se convertam em transformações tão velozes quanto a mudança do clima.

Para estes tempos, a recomendação ao coletivo e ao governo é um Conselho Nacional de Mudança do Clima que envolva a sociedade, uma autoridade climática independente que possa colocar a ciência dentro da política e um processo de orientação de investimentos alinhados com metas de resiliência e descarbonização.

Você é parte de um mundo em transformação, onde eventos extremos como as recentes enchentes no Rio Grande do Sul serão frequentes. É inegável que a velocidade dessa mudança global desafia a sua e a nossa capacidade coletiva de adaptação. Definitivamente, temos de olhar além do horizonte imediato e ativar as respostas de resiliência de longo prazo que nossa comunidade precisa.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.