Em novo filme da Netflix, Jake Gyllenhaal vive um influente, bonito e rico crítico de arte assombrado pelas pinturas amaldiçoadas de um artista já morto.

Outros críticos, estes de carne e osso, reagem aqui aos clichês do mundinho das galerias e museus que se acumulam (com muito sangue) em "Velvet Buzzsaw".

Inteligente e moralista, filme crê na força misteriosa da arte

Jorge Coli

O que nos leva a pagar US$ 5 ou US$ 10 milhões por arte? Pagamos por aquilo que não pode ser comprado.

Dan Gilroy fez seu primeiro filme em 2014, “O Abutre”, uma obra-prima. Nela, pôs em cena o cinismo jornalístico, extremando-o. “Velvet Buzzsaw” agora retoma os dois atores principais de “O Abutre”: Jake Gyllenhaal e Rene Russo, que é mulher do diretor.

O foco é tão centrado quanto o do precedente, mas o atual é menos demonstrativo. Examina o mundo das artes: galeristas, museus, críticos e artistas. E incorpora o sobrenatural, que parece surgir —naturalmente.

A arte é concebida no filme como materialização do “mundo invisível”. Velho tema explorado pelos românticos. Gilroy não hesita em buscar nele os clichês, sobretudo o das obras que tomam vida e são capazes de punir com a morte. Quer sejam tatuagens, street art, instalações, arte robótica e, soberana, a pintura. Faz isso com ironia, “tongue in cheek”. Mas despreza a mercantilização da arte.

Nada foge do mercado artístico que, voltado para o rendimento sem freios, não se importa com a verdade criadora. A arte contemporânea tem algo de perigoso, radioativo. Escapa do acolhimento oferecido pelo recuo histórico, ficando à mercê dessa cadeia ecológica de marchands, críticos e galeristas.

O grande artista, encarnado por John Malkovich, é uma casca vazia. Vive do lucro que lhe dão as reproduções do que fez no passado. No final, desenha na areia que o mar vai apagar —metáfora evidente.

Tudo é metafórico nesse filme sutil e inteligente. Um velho faxineiro produziu quadros por décadas às

escondidas. Deveriam ser destruídos após a sua morte. Mas o mercado os descobre. Sua arte é então liberada como uma epidemia viral.

Vírus que ataca o crítico, os interesses cínicos do lucro e o organismo enérgico do meio artístico. Gilroy é impiedoso com os que traíram os ideais autênticos, pois, moralista no melhor sentido, crê na objetividade do imaterial, do invisível, da força tão antiga e misteriosa própria à obra de arte.

Longa aponta 'algo de podre' no reino da arte contemporânea

Gabriela Longman

Quem já foi às grandes feiras de arte provavelmente sentiu a artificialidade que reina em meio a drinques e vendas milionárias —o jogo de falsidades entre artistas, galeristas, colecionadores e críticos de arte.

É esse “algo de podre” no reino da arte contemporânea o ponto de partida para “Velvet Buzzsaw”. Na sátira-suspense, Jake Gyllenhall vive Morf Vanderwalt, um crítico pretensioso que tem poder de construir ou destruir reputações.

O filme acompanha seu desfile por egos, intrigas e chantagens num mundo em que está imerso até o pescoço, ao mesmo tempo em que tenta manter certa pureza e integridade.

As vaidades são reviradas com a descoberta da obra de Ventril Dease, artista maldito e isolado sobre o qual ninguém jamais ouvira falar. Encontrado morto, do dia para noite ele se torna a menina dos olhos do mercado, com consequências imprevisíveis para os envolvidos e acontecimentos sobrenaturais.

Reunião de caricaturas de tipos sociais —o artista de meia idade em crise criativa, a atendente bonita da galeria, o jovem artista da periferia convertido em revelação, o galerista gay hiperentusiasmado—, o elenco reúne um time de fazer inveja: Rene Russo, Zawe Ashton, Toni Collette e John Malkovich em boas atuações, além da performance excelente de Gyllenhaal.

A superficialidade denunciada, no entanto, acaba sendo ela mesma o pecado do filme, que exagera nos clichês e erra a mão ao apostar na junção de crônica social com “thriller mal-assombrado” —o filme ficaria melhor, sem o caráter “Sexto Sentido” ou “Bruxa de Blair”, que dá vergonha alheia em certos momentos.

Sem apelar para o sobrenatural, “The Square”, do sueco Ruben Östlund, continua sendo um retrato mais inteligente desse mundo de museus e galerias, egos e vaidades, o que não impede que “Velvet Buzzsaw” seja bom divertimento.

“Isso é um safári em busca de coisas novas para devorar” e “é mais fácil falar de dinheiro do que de arte” são frases que ficam ecoando. E os 99,5% da população que não podem comprar arte poderão, quem sabe, rir um pouco disso tudo.

É saudosista pôr crítica, que já não apita nada, no nível do mercado

Fabio Cypriano

“Uma crítica ruim é melhor do que cair no buraco de ser anônimo”, diz Morf Vandewalt, o crítico-clichê de “Velvet Buzzshaw”, como se a crítica ainda tivesse importância no já avançado século 21.

Críticas fizeram e desfizeram carreiras. No Brasil, o caso mais lembrado é sempre o texto de Monteiro Lobato sobre Anita Malfatti, de 1917, que provocou uma guinada na carreira da pintora.

Nesse sentido, o filme pode ser visto até como saudosista ao colocar no mesmo nível a crítica e o mercado de arte, mas é bem realista em relação a essa segunda categoria.

Críticos, hoje, não apitam nada. Seguimos interlocutores de artistas, ajudando a criar uma ponte entre a produção artística e um público mais amplo, ou então pontuando questões do circuito que nem sempre são tão óbvias. Mas isso não representa mais ser possível provocar alterações significativas de rota.

Há muitos agentes no atual circuito de arte que possuem muito mais força do que os críticos há cem anos, como curadores, colecionadores, galeristas e consultores.

Críticos podem ajudar a dar um verniz a mais, mas quem faz e destrói carreiras, como o filme retrata até bem, são especialmente os outros agentes, galeristas e consultores, alguns ainda por idealismo, muitos por dinheiro.

Nesse sentido, faltou retratar bem no filme o grupo dos colecionadores, que mandam em museus e bienais, muitas vezes conseguindo inserir artistas de sua coleção particular em exposições, visando em boa parte a valorização financeira de seus bens.

É até fantasioso mesmo imaginar que um crítico de arte possa, hoje em dia, ter um depósito cheio de obras, como ocorre em “Velvet”. Pode já ter ocorrido, como foi o caso da célebre coleção de Clement Greenberg, mas este é um caso ímpar com uma história bastante controversa.

Por isso, a empáfia de Morf Vandewalt é um tanto deslocada. Críticos que agem com esse perfil ainda se veem em um contexto que já não existe e acabam apenas contribuindo para levar a crítica ainda mais para o buraco.

Sátira ingênua patina ao afirmar que altos preços esvaziam obras

Tiago Mesquita

“Velvet Buzzshaw” é uma coleção de clichês sobre arte contemporânea. Sátira ingênua das altas esferas desse meio, tem caricaturas que fazem jus a seu esnobismo. Embora tenha momentos engraçados, é uma denúncia conservadora. Parece dizer que a arte perverteu seu “sentido original”.

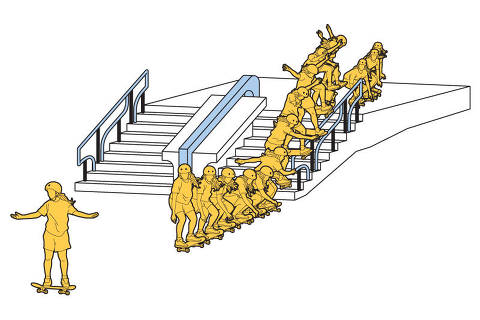

O pastelão mostra agentes da arte vitimados pelo fantasma de um pintor descoberto pelo mercado depois de morto e que os aterroriza por violar “regras invioláveis”, como diz o protagonista, o crítico de arte Morf Vandewalt, atestando a apropriação indevida.

Vandewalt é rico demais para a profissão e poderoso como talvez nenhum crítico da atualidade. Seus juízos, ainda que sem justificativa, podem arruinar ou levantar carreiras.

Ele se aproveita desse poder para obter vantagens. Sua crítica não olha os trabalhos com atenção. Diante deles, solta vitupérios e elogios sem justificativa, como um juiz de última instância. Seus critérios são ideais, não-históricos, como a busca pela “essência” e “o sentido da criação”. A partir daí, ele julga tudo, até o caixão de um velório. Pois, para o filme, a crítica é só uma das formas de valorizar a obra, sem problematização nem crise.

A melhor crítica, contudo, não trabalha dessa forma. O ofício não é lugar de afirmação dogmática de valores imutáveis. Nasce junto dos salões de arte, que possuíam projeção pública. Na imprensa, passa a se debater o sentido das obras e justificar os gostos.

Críticos relacionam o que veem com seu repertório cultural, o momento histórico, questões éticas. Quando bem-sucedido, o texto captura a voltagem histórica da produção e os seus nexos com a realidade. Isso não leva ao consenso, mas ao debate. A melhor crítica é mais um lugar de controvérsia que de chancela.

O filme patina ao achar que esse sistema de demandas irrealizáveis e preços absurdos afasta a arte do seu sentido —expresso pela cena do artista a traçar de maneira desinteressada, padrões decorativos na areia da praia. Esse sentido não existe. Arte tem significados em disputa, transformados por artistas, instituições, mercado e pela crítica.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.