[RESUMO] Autora investiga por que, apesar da quebra de tabus e da ascensão dos aplicativos de namoro, o amor e o sexo vêm perdendo espaço na vida de adolescentes e jovens adultos.

Estes deveriam ser tempos de boom sexual. A parcela de americanos para quem o sexo entre adultos não casados “não é nem um pouco errado” nunca foi maior. Nunca houve menos novos casos de HIV nos EUA. A maioria das mulheres pode ter acesso a anticoncepcionais gratuitos e não precisa de receita médica para obter a pílula do dia seguinte.

Se você curte encontros passageiros e rápidos, o Grindr e o Tinder oferecem a possibilidade de sexo casual. A frase “se uma coisa existe, há pornografia com ela” já foi um meme na internet; hoje, é um truísmo. Podemos ver BDSM no cinema da esquina —mas para que ir até lá? Há sexo no horário nobre da TV. O sexting se normalizou, estatisticamente falando.

O poliamor virou palavra do dia a dia. Termos carregados de vergonha, como perversão, deram lugar a outros com som jovial, como “kink”. A Teen Vogue (isso mesmo, Teen Vogue) chegou a publicar um manual sobre sexo anal. Com a possível exceção do incesto e da bestialidade —e, é claro, da relação não consensual—, nossa sociedade nunca foi mais aberta ao sexo do que é hoje.

Apesar de tudo isso, porém, os adolescentes e adultos jovens americanos andam fazendo menos sexo. Pesquisa dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, ou CDC, constatou que, entre 1991 e 2017, a porcentagem de alunos do ensino médio que já haviam tido relações sexuais caiu de 54% para 40%. No espaço de uma geração, o sexo passou de algo que a maioria dos estudantes secundaristas já fez para algo que a maioria não experimentou.

Enquanto isso, a taxa de gravidez de adolescentes nos EUA caiu para um terço de seu pico dos tempos modernos. Quando essa queda começou, na década de 1990, foi amplamente saudada, e com razão. Hoje, porém, alguns observadores começam a se indagar se uma coisa inequivocamente positiva pode ter sua origem em algo menos sadio. Há sinais crescentes de que o adiamento do início da vida sexual pode ter sido o primeiro indício de um recuo mais amplo da intimidade física —recuo que se estende até a idade adulta.

Nos últimos anos, a professora de psicologia Jean M. Twenge, da San Diego State University, vem publicando pesquisas sobre como e por que a vida sexual dos americanos pode estar em declínio. Ela observa que é provável que os adultos jovens de hoje tenham menos parceiros sexuais que os membros das duas gerações anteriores. Pessoas que estão no início da casa dos 20 anos têm 2,5 vezes mais chances de serem abstinentes sexuais do que eram os membros da geração X nessa idade; 15% delas relatam que não fizeram sexo desde que alcançaram a idade adulta.

Os membros da geração X e os “baby boomers” também podem estar fazendo menos sexo atualmente do que faziam as pessoas de gerações anteriores quando tinham a mesma idade. Do final da década de 1990 ao ano de 2014, constatou Twenge, o número médio de relações sexuais dos adultos passou de 62 vezes por ano para 54 vezes. Uma pessoa pode não se dar conta dessa diminuição, mas, pensando em nível nacional, é muito sexo que deixou de acontecer.

Alguns cientistas sociais questionam certos aspectos da análise de Twenge. Outros dizem que sua fonte de dados, apesar de ser respeitada, não é adequada às pesquisas sobre sexo. Mas nenhum dos muitos especialistas que entrevistei contestou a ideia de que o adulto jovem mediano de 2018 faça menos sexo que aqueles de décadas passadas. Ninguém, tampouco, questionou que essa realidade esteja fora de sintonia com a percepção pública: a maioria de nós ainda pensa que as pessoas andam transando muito mais do que de fato estão.

A antropóloga Helen Fisher, que estuda amor e sexo e é co-diretora da pesquisa anual sobre solteiros feita pelo site de relacionamentos Match com mais de 5.000 americanos, sinaliza que concorda comigo. “Eu sou baby boomer. Parece que no meu tempo a gente transava muito mais que hoje.”

Como muitos outros especialistas, Fisher atribui o declínio da atividade sexual a uma queda no número de jovens que formam casais. O número de pessoas que se casam vem diminuindo há 25 anos, e as que o fazem demoram mais a dar esse passo. Observadores achavam, a princípio, que a queda se explicava pelo aumento no número de casais não casados —mas a parcela de pessoas que dividem o mesmo teto sem formalizar o laço não aumentou o suficiente para contrabalançar o declínio dos casados.

Hoje, 60% dos adultos com menos de 35 anos vivem sem cônjuge ou companheiro. Um em cada três dessa faixa etária mora com os pais —arranjo que se tornou o mais comum para esse grupo específico. Quem vive com um parceiro amoroso tende a fazer mais sexo, e morar com os pais obviamente prejudica a vida sexual. Mas nem isso explica por que menos jovens estão formando casais (casados ou não), para começar.

Ao longo de conversas com pesquisadores, psicólogos, economistas, sociólogos, terapeutas, educadores sexuais e adultos jovens, ouvi muitas outras teorias sobre algo que acabei por encarar como uma recessão sexual. Ouvi que o fenômeno pode ser consequência da cultura do sexo casual, de pressões econômicas, dos índices crescentes de ansiedade, de fragilidade psicológica, do uso de antidepressivos, da TV por streaming, de estrógenos emanados por plásticos, da queda nos níveis de testosterona, da pornografia digital, da era de ouro do vibrador, dos aplicativos de namoro, da inércia resultante do excesso de opções, dos pais superprotetores, da ênfase exagerada na carreira profissional, dos smartphones, do ciclo noticioso, da sobrecarga de informações de modo geral, da privação de sono, da obesidade. Basta citar uma praga dos dias de hoje e alguém, em algum lugar, já estará a postos para culpá-la por estar prejudicando a libido moderna.

Alguns especialistas propuseram explicações mais esperançosas. Os índices de abuso sexual infantil vêm caindo nas décadas recentes, e o abuso pode levar a comportamento sexual precoce e promíscuo.

Outra ideia: graças à consciência crescente a respeito de orientações sexuais diversas, incluindo a assexualidade, as pessoas hoje podem sentir menos pressão para fazer sexo quando não querem. Talvez mais pessoas priorizem os estudos ou o trabalho em detrimento do amor e do sexo, ou talvez estejam sendo mais cuidadosas na escolha de um parceiro —e, em caso positivo, isso é ótimo.

Muitas dessas alternativas podem ser verdadeiras, talvez todas elas. Mas algumas poucas explicações possíveis reapareceram inúmeras vezes em minhas entrevistas e nas pesquisas que analisei. Cada uma delas traz implicações profundas para nossa felicidade.

1. SEXO A SÓS

O recuo do sexo não é um fenômeno apenas americano. Os países que tentam rastrear a vida sexual de seus cidadãos (todos ricos) andam verificando um declínio da atividade sexual ou o adiamento do início da vida sexual.

Um dos estudos sexuais mais respeitados do mundo, o Natsal (Levantamento Nacional Britânico sobre Atitudes e Estilos de Vida Sexuais), informou, em 2001, que pessoas na faixa dos 16 aos 44 anos faziam sexo, em média, mais de seis vezes por mês. Em 2012, o índice caíra para menos de cinco vezes por mês.

Mais ou menos no mesmo período, australianos em um relacionamento passaram do sexo 1,8 vez por semana para 1,4. Na Finlândia, houve queda na frequência das relações sexuais e aumento no índice de masturbação.

Na Holanda, a média de idade para a primeira relação sexual passou de 17,1 anos em 2012 para 18,6 em 2017, e até o primeiro beijo foi adiado. A notícia foi saudada não com alívio, como nos EUA, mas com preocupação. Um educador avisou que, se as pessoas passam por cima de uma fase crucial do desenvolvimento —que abrange não apenas paquera e beijos mas também corações partidos e decepções amorosas—, é possível que cheguem à idade adulta sem estar preparadas para seus desafios.

Enquanto isso, a Suécia, país com um dos índices de natalidade mais altos da Europa, iniciou uma pesquisa recentemente, alarmada por sondagens que sugeriam que também os suecos estariam praticando menos atividade sexual. O ministro da Saúde sueco escreveu, em artigo para justificar a realização do estudo, que “se as condições sociais para uma vida sexual boa tiverem deteriorado, por exemplo devido ao estresse ou outros fatores não sadios, isso é um problema político”.

Isto nos conduz ao Japão, que vive uma crise demográfica e já virou uma espécie de estudo de caso sobre os perigos da falta de sexo. Em 2005, um terço dos solteiros japoneses de 18 a 34 anos de idade eram virgens; em 2015, eram 43% nessa faixa etária, e a parcela das que diziam não pretender se casar também havia aumentado. Não que o casamento seja garantia de frequência sexual: 47% das pessoas casadas não haviam feito sexo no período de um mês.

Há quase dez anos, ocidentais atribuem o desânimo sexual do Japão à ascensão de uma geração de “shoushoku danshi” —literalmente, “rapazes comedores de capim”. Esses “homens herbívoros”, como são conhecidos em inglês, encarariam com ambivalência a procura de mulheres ou de sucesso convencional.

Inicialmente, a maioria dos relatos sobre esse fenômeno feitos no ocidente deixava subentendida a pergunta “o Japão é meio maluco, não?”.

Essa insinuação vem dando lugar à consciência de que a experiência japonesa talvez não seja tanto uma curiosidade quanto um conto moral. Roland Kelts, escritor nipo-americano, descreveu “uma geração para a qual as exigências imperfeitas ou apenas inesperadas dos relacionamentos com mulheres na vida real são menos sedutoras que a libido virtual”.

O Japão é um dos maiores produtores e consumidores de pornografia e está na origem de novos gêneros de pornô. Também é líder no design de bonecas sexuais de alto padrão. O que talvez seja mais revelador, porém, é como o país vem inventando métodos de estímulo genital que não se dão mais ao trabalho de evocar o sexo à moda antiga, ou seja, com mais de uma pessoa.

Em seu livro de 2015 “Romance Moderno - Uma Investigação sobre Relacionamentos na Era Digital”, o sociólogo Eric Klinenberg e o humorista Aziz Ansari (que caiu em desgraça depois de um encontro casual que deu errado) descrevem uma viagem ao Japão para buscar insights sobre o futuro do sexo.

Ansari constatou que os herbívoros “estão interessados no prazer sexual” —só que “não pelos meios tradicionais”. Entre as inovações mais populares no país, ele notou, há “um ovo de silicone para ser usado e descartado”. “O homem o enche de lubrificante e se masturba dentro do ovo. É uma maneira de você evitar se arriscar lá fora e ter uma experiência real com outra pessoa”, escreve Ansari.

Entre 1992 e 2014, a porcentagem de homens americanos que relataram ter se masturbado em uma semana dobrou, chegando a 54%, e a de mulheres mais que triplicou, atingindo 26%. O acesso fácil à pornografia é parte da explicação. O vibrador também exerce um papel importante: as marcas, os modelos e as características deles se multiplicaram.

É uma mudança especialmente espantosa quando se considera que a civilização ocidental sempre teve uma visão muito negativa da masturbação, desde pelo menos a época de Onã. Como relatam Robert T. Michael e seus co-autores em “Sex in America”, no final do século 19, o fabricante de cereais matinais J.H. Kellogg incentivava os pais americanos a tomarem medidas extremas para impedir seus filhos de se masturbarem, como circuncisão sem anestesia e aplicação de fenol no clitóris.

A masturbação continuou a ser tabu por boa parte do século 20. Nos anos 1990, quando foi lançado o livro de Michael, referências à masturbação ainda eram recebidas com “risadinhas nervosas ou com choque e repulsa”.

Hoje, receios sobre os efeitos da masturbação —acompanhados de preocupação com a onipresença da pornografia digital— voltaram a ser manifestados por uma gama estranha de pessoas, entre elas o psicólogo Philip Zimbardo, diretor do famoso experimento da prisão de Stanford, que se tornou ativista antipornografia.

Em seu livro “Man, Interrupted”, Zimbardo avisa que a “procrasturbação” (procrastinação com masturbação) pode estar levando os homens jovens ao fracasso acadêmico, social e sexual. Gary Wilson, dono de um site chamado Your Brain on Porn, alega algo semelhante.

Numa palestra TEDx que inclui imagens de cópulas animais além de muitas tomografias cerebrais (humanas), Wilson argumenta que a masturbação diante da pornografia na internet é viciante, provoca alterações estruturais no cérebro e está gerando uma epidemia de disfunção erétil.

Essas mensagens são ecoadas e amplificadas por uma organização sem fins lucrativos sediada em Salt Lake City, chamada Fight the New Drug (combata a nova droga) —sendo a “droga” em questão a pornografia—, que já realizou centenas de apresentações em escolas e outras organizações pelos EUA afora.

O site NoFap (“sem punheta”), subproduto de um mural popular do Reddit, oferece aos membros da comunidade um programa para abandonarem a prática do “fapping”, ou seja, masturbação. Ainda mais longe do mainstream, a organização de extrema direita Proud Boys tem uma política de “não admissão de punheteiros”. O fundador do grupo, Gavin McInnes, também co-fundador da Vice Media, diz que a pornografia e a masturbação estão levando pessoas a “nem sequer quererem namorar”.

A verdade parece ser mais complicada. Há poucas evidências de uma epidemia de disfunção erétil entre jovens. E nenhum pesquisador com quem eu conversei viu indícios convincentes de que o consumo de pornografia gere dependência dela.

Isso não quer dizer que não exista correlação entre uso de pornografia e desejo de sexo na vida real. Ian Kerner, terapeuta nova-iorquino e autor de vários livros populares sobre sexo, diz que, embora não considere o consumo de pornografia prejudicial à saúde (e recomende certos tipos dela a alguns pacientes), trabalha com muitos homens que “continuam a se masturbar como se tivessem 17 anos”, em detrimento de sua vida sexual. “Isso amortece o desejo”, comenta.

O sexo pode estar em declínio, mas a maioria das pessoas continua a praticá-lo —assim como, durante uma recessão econômica, a maioria das pessoas ainda tem emprego.

É claro que a metáfora da recessão é imperfeita. A maioria das pessoas precisa ter emprego; não é esse o caso dos relacionamentos e do sexo. Conversei com muitas pessoas solteiras por escolha própria. Mesmo assim, me surpreendi com a quantidade de pessoas na casa dos 20 anos que estão profundamente infelizes com a situação geral do sexo e do namoro. A despeito da diversidade de suas histórias, alguns temas comuns vieram à tona.

Como se poderia prever, um tema recorrente foi a pornografia. Muitas mulheres heterossexuais me disseram que o fato de terem aprendido sobre sexo com pornografia parece ter ensinado hábitos sexuais lamentáveis a alguns homens (falaremos disso mais adiante). De modo geral, contudo, as duas coisas —fazer sexo com um parceiro e assistir sozinho a vídeos pornô— existem em planos distintos.

“Meu gosto em pornografia e meu gosto em matéria de parceiras são muito diferentes”, me disse um homem de 30 e poucos anos, explicando que vê pornografia mais ou menos uma vez por semana e não crê que isso tenha grande efeito sobre sua vida sexual. “Assisto aos filmes com a consciência de que são ficção”, disse uma mulher de 22 anos.

Pensei nesses comentários quando o Pornhub, o maior site de pornografia na internet, divulgou sua lista de buscas mais feitas em 2017. Em primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo, estava “lésbicas” (categoria apreciada igualmente por homens e mulheres). Mas o novo segundo colocado na lista foi “hentai” —animês e mangás pornográficos. É claro que a pornografia nunca se assemelhou ao sexo real, mas o hentai nem é deste mundo; a irrealidade está na base de sua atração.

Em outras palavras, a maior categoria de busca de pornografia envolve um tipo de sexo que metade da população não tem o equipamento necessário para praticar; e a segunda colocada é menos carnal do que alucinatória.

Muitas das pessoas mais jovens com quem conversei enxergam a pornografia como apenas mais uma atividade digital —uma maneira de aliviar o estresse, uma diversão. Ela se relaciona à sua vida sexual (ou falta dela) mais ou menos como as redes sociais e as maratonas de TV.

Mas mesmo gente que está em relacionamento disse que a vida digital parece estar competindo com a vida sexual. Parece um contrassenso: nossa fome de sexo seria teoricamente um instinto primal. Quem é que preferiria trocar amassos na vida real por carícias online?

Adolescentes, para começo de conversa. Um estudo intrigante publicado no ano passado no Journal of Population Economics examinou a introdução do acesso à internet de banda larga, região por região, e concluiu que a chegada da conexão rápida explica de 7% a 13% da queda na incidência de filhos nascidos de mães adolescentes entre 1999 e 2007.

Talvez o instinto sexual humano seja mais frágil do que pensávamos.

2. ENCONTROS E PAIS-HELICÓPTERO

Entrei no ensino médio em 1992, mais ou menos a época em que os índices de gravidez e parto em adolescentes chegaram aos níveis mais altos em décadas e quando a idade média de início da vida sexual caiu ao patamar mais baixo dos tempos modernos, 16,9 anos.

Mais adiante na década de 1990, o índice de gravidez precoce começou a cair. A novidade foi bem recebida, apesar de os especialistas não conseguirem chegar a um acordo sobre o porquê de aquilo estar acontecendo. Os adolescentes estavam começando a fazer mais uso de métodos anticoncepcionais, mas não tanto para que isso pudesse constituir a única explicação da mudança. Os grupos pró-abstinência sexual também tentaram levar o crédito.

A tendência continuou: cada onda de adolescentes passou a iniciar a vida sexual um pouco mais tarde, e o índice de gravidez continuou a cair. Mas nada disso poderia ser apreendido diante das reações, no final dos anos 1990, contra a cultura dos “hookups”, ou encontros casuais. O New York Times, por exemplo, anunciou em 1997 que o sexo casual “parecia ter chegado ao auge” nas universidades.

Desde então as pessoas andam superestimando quanto sexo casual os estudantes fazem (pesquisas revelam que até os próprios jovens o superestimam). Nos últimos anos, porém, vários estudos e livros sobre a cultura dos “hookups” começaram a corrigir essas estimativas. Um dos mais meticulosos é “American Hookup: The New Culture of Sex on Campus” (encontro americano: a nova cultura do sexo no campus), de Lisa Wade, professora de sociologia no Occidental College.

Wade classifica os jovens que analisou em três grupos. Cerca de um terço dos estudantes eram o que ela descreveu como “abstencionistas” —optaram por fugir da cultura dos “hookups”. Um pouco mais de um terço eram “experimentadores”: tinham encontros casuais ocasionais. Menos de um quarto eram “entusiastas”, que partiam para “hookups” com prazer. Os estudantes restantes estavam em relacionamentos longos.

Esse retrato condiz com as conclusões de um estudo de 2014 segundo as quais os universitários da geração do milênio não estavam fazendo mais sexo ou tendo mais parceiros sexuais que seus predecessores da geração X.

Também condiz com dados de um levantamento feito entre 2005 e 2011, com 20 mil universitários, que concluiu que o número médio de encontros casuais ao longo de quatro anos de faculdade era cinco —sendo que um terço desses encontros envolveu só beijos e carícias. A maioria dos estudantes entrevistados disse que queria ter mais oportunidades de encontrar namorado ou namorada firme.

Wade disse que a queda da atividade sexual entre adolescentes e jovens na casa dos 20 anos não a surpreende. Para ela, os jovens sempre tenderam a fazer sexo no contexto de um relacionamento. “Volte ao ponto da história em que o sexo antes do casamento ficou mais comum e às condições que levaram a isso”, ela explicou, aludindo à ansiedade decorrente da falta de homens após a Segunda Guerra Mundial, que fez as garotas adolescentes no final dos anos 1940 e da década de 1950 buscarem relacionamentos mais sérios.

“Foi nessa época que as mulheres jovens inovaram com o namoro firme”, disse Wade, explicando que os pais não reagiram bem ao novo costume —eles teriam preferido o modo de cortejar praticado antes da guerra, com encontros casuais e não exclusivos. “Se você sai com uma pessoa por uma noite, vocês podem trocar carícias, alguns beijos quentes, mas o que vai acontecer se você passar meses com a pessoa? E, assim, 1957 foi o ano que teve a maior porcentagem de filhos nascidos de mães adolescentes na história dos EUA.”

Já nas décadas mais recentes, o namoro entre teens parece ter se tornado menos comum. Em 1995, o grande estudo longitudinal conhecido como Add Health constatou que 66% dos rapazes e 74% das garotas de 17 anos haviam tido “um relacionamento romântico especial” nos 18 meses anteriores. Em 2014, quando o Centro Pew de Pesquisas perguntou a jovens de 17 anos se “já tinham saído, tido um encontro casual ou tido outro tipo de relacionamento romântico” —categoria mais ampla que a anterior—, 46% responderam que sim.

O que frustrou o namoro teen? A adolescência mudou tanto nos últimos 25 anos que é difícil saber por onde começar. Como escreveu Jean Twenge, a porcentagem de adolescentes que informa ter ido a encontros românticos diminuiu, assim como o índice dos que relatam outras atividades ligadas ao ingresso na idade adulta, como beber álcool, ter um trabalho remunerado, sair sem os pais e tirar carteira de motorista.

Essas novidades coincidem com outra grande mudança: a ansiedade crescente dos pais em relação às perspectivas educacionais e econômicas de seus filhos. Sobretudo entre os ricos e os com alto nível de instrução, essa ansiedade levou a uma grande mudança no que se espera dos adolescentes.

Sob a direção da professora de psicologia Alexandra Solomon, a disciplina Casamento 101 é um dos cursos mais populares entre alunos de graduação na Northwestern University. Virou também uma tentativa de combater o que ela vê como o atrofiamento romântico e sexual de uma geração. Um dos trabalhos que Solomon pede aos alunos é convidar outra pessoa para sair, algo que muitos nunca fizeram.

A professora chegou a conclusões diversas sobre os “hookups”, ou algo que poderia ser descrito como a cultura da falta de relacionamentos. Para ela, essa cultura é tanto causa quanto efeito do atrofiamento social. Ou, como lhe disse uma aluna: “Procuramos encontros casuais porque não temos habilidades sociais. Não temos habilidades sociais porque temos encontros casuais”.

Outra coisa é que, na medida em que seus alunos optam entre sexo casual ou sexo nenhum, eles o fazem porque uma terceira opção evidente —o sexo dentro de um relacionamento— é vista por muitos deles como algo não apenas inalcançável mas também potencialmente irresponsável.

Solomon crê que muitos estudantes tenham absorvido a ideia de que o amor tem importância secundária em relação ao sucesso acadêmico e profissional. “Meus alunos vivem me dizendo que fazem muita força para não se apaixonarem na faculdade, imaginando que isso atrapalharia seus planos.”

3. A MIRAGEM DO TINDER

Não faltou sexo na faculdade para Simon, pós-graduando de 32 anos que se descreve como baixinho e careca (“se eu não fosse engraçado, estaria perdido”, diz). Pouco antes de se formar, ele começou um relacionamento que durou sete anos. Quando o namoro terminou, em 2014, Simon sentiu como se tivesse saído de uma máquina do tempo, já que, antes do relacionamento, não havia Tinder nem iPhones.

“Meu primeiro instinto após o término foi ir a bares”, ele contou. Mas, quando o fazia, voltava para casa sozinho. Simon teve a impressão de que, em um período de tempo curto, paquerar tinha passado de comportamento normal a algo quase assustador ou repulsivo. Seus amigos criaram uma conta para ele no Tinder. Mas, para cada 300 mulheres pelas quais ele mostrou interesse no aplicativo, Simon conversou com apenas uma.

Existe uma ideia, ao menos entre quem não usa apps de relacionamento, de que eles facilitam o sexo casual, com eficácia sem precedentes. Na realidade, a não ser que você seja excepcionalmente bonito, o que os apps de namoro talvez façam melhor é desperdiçar tempo.

Em 2014, a última vez em que o Tinder divulgou esse tipo de dado, o usuário médio entrava no site 11 vezes por dia. Os homens passavam 7,2 minutos por sessão, e as mulheres, 8,5 minutos, totalizando cerca de uma hora e meia por dia. Mas não recebiam grande retorno.

Hoje, a empresa diz que recebe 1,6 bilhão de “deslizar de dedos” por dia e registra apenas 26 milhões de “matches”. E, a julgar pela experiência de Simon, a grande maioria deles não leva a sequer uma troca de mensagens de texto, muito menos a um encontro, muito menos ainda a sexo.

Então por que as pessoas continuam a usar esses apps? Simon explicou que conhecer alguém offline parece ser cada vez menos provável. Seus pais se conheceram em um coral após a faculdade, mas ele não se enxerga fazendo algo semelhante. “Jogo vôlei”, comentou. “Dois anos atrás havia uma garota no time que eu achava bonitinha, e a gente tinha trocado uns beijos.” Simon quis convidá-la para sair, mas acabou concluindo que seria uma situação “desajeitada”, até “uma grosseria”.

Perguntei-me se Simon não estaria sendo cuidadoso em excesso ou mesmo paranoico. Mas, conversando com mais pessoas, comecei a pensar que ele estava descrevendo uma realidade cultural emergente. “A paisagem do namoro mudou. Hoje é menos provável que alguém convide você para sair na vida real ou mesmo converse com você”, comentou uma mulher de 28 anos de Los Angeles que disse estar solteira há três anos.

Essa mudança de hábitos parece estar se acelerando em meio à cobrança nacional por acusações de agressão e assédio sexual, com seu deslocamento concomitante de limites. Segundo sondagem Economist/YouGov de novembro de 2017, 17% dos americanos na faixa dos 18 aos 29 anos acreditam que um homem convidar uma mulher para um drinque “sempre” ou “geralmente” constitui assédio sexual (porcentagens muito menores dos grupos mais velhos pensam a mesma coisa).

Laurie Mintz, da Universidade da Flórida, ministra um curso universitário sobre a psicologia da sexualidade. Para ela, o movimento #MeToo conscientizou seus alunos sobre as questões ligadas ao consentimento. Mas há reações menos sadias, como evitar quaisquer convites românticos por temer que não sejam bem-vindos. Homens e mulheres com quem conversei falaram de uma nova hesitação e cautela.

Mencionei a várias pessoas que conheci meu marido em um elevador, em 2001. Fiquei fascinada ao ver como isso levava outras mulheres a suspirar e dizer que adorariam conhecer alguém desse jeito. No entanto, várias afirmaram que, se um homem qualquer começasse a conversar com elas no elevador, ficariam assustadas.

Como é possível que vários aplicativos de namoro sejam tão ineficientes e, ainda assim, tão amplamente usados? Para começo de conversa, muitas pessoas parecem usá-los como diversão, com poucas expectativas de encontrar alguém cara a cara. Como me disse amargamente Iris, 33: “Eles fizeram a interação virar um game. A maioria dos homens no Tinder apenas desliza para a direita em cima de todo o mundo. Eles dizem sim, sim, sim para todas as mulheres.”

Muitas críticas aos serviços de namoro online, como “A Million First Dates”, de Dan Slater, destacam a ideia de que o excesso de escolhas pode levar a uma “sobrecarga de opções”, o que, por sua vez, conduziria à insatisfação. Slater argumentou que os candidatos a encontros online podem sentir a tentação de voltar ao app sempre em busca de experiências com pessoas novas; o compromisso e o casamento sairiam prejudicados.

O sociólogo Michael Rosenfeld, de Stanford, questiona essa hipótese. Sua pesquisa concluiu que os casais que se conhecem online tendem a se casar em menos tempo que outros, fato que está longe de sugerir indecisão.

Talvez a sobrecarga de opções ocorra de maneira um pouco diferente do que Slater imaginou. O problema pode estar não nas pessoas que saem com várias outras, mas naquelas que se sentem tão intimidadas que não chegam a sair do sofá.

Lisa Wade desconfia que os formados pela cultura do “hookup” colegial ou universitário podem saudar o fato de os aplicativos online eliminarem um pouco da ambiguidade da procura de um parceiro (nós dois optamos por usar o app, então eu estou pelo menos um pouco interessado em você).

Anna, que concluiu a faculdade três anos atrás, me contou que tinha dificuldade em interpretar as intenções das pessoas. Hoje, os apps de namoro são uma ferramenta útil. “Não há ambiguidade”, explicou. O problema é que, quanto mais ela usa os apps, menos consegue se imaginar vivendo sem eles. “Nunca aprendi como conhecer gente na vida real.”

Além de ajudar as pessoas a fugir dos potenciais constrangimentos da paquera à moda antiga (mas também de seus momentos de alegria), os apps são úteis para as pessoas que estão em algo que os economistas chamam de “mercados magros” —aqueles em que o número de participantes é relativamente baixo.

Membros de minorias sexuais, por exemplo, costumam usar serviços de namoro online muito mais que pessoas hétero. (Michael Rosenfeld, cuja pesquisa exagerou de propósito na amostra de LGBTs para compensar a escassez de levantamentos sobre as experiências de namoro deles, concluiu que “gays e lésbicas sem parceiros parecem ter substancialmente mais encontros que héteros”. Essa disparidade levanta a possibilidade de a recessão sexual ser um fenômeno principalmente heterossexual.)

Em todos os mercados de relacionamentos, os apps parecem ajudar mais as pessoas que são muito fotogênicas. Como me disse com tristeza Emma, virgem de 26 anos que às vezes se arrisca a buscar namoro online, “os apps de relacionamento facilitam as coisas para as pessoas bonitas —que já têm a vida mais fácil”.

Um estudo da Universidade de Michigan e do Instituto Santa Fe constatou que pessoas de ambos os sexos que procuram namoro online tendem a buscar potenciais parceiros que sejam 25% mais desejáveis que elas mesmas. Pelo visto, não é uma estratégia que dá muito certo.

4. SEXO RUIM (RUIM DE DOER)

Debby Herbenick e eu passeávamos com seu bebê em um parque de Bloomington, Indiana, quando ela compartilhou comigo um conselho que às vezes oferece a seus alunos na Universidade de Indiana, onde é pesquisadora sexual de renome. “Se você está com uma pessoa pela primeira vez, não a asfixie, não ejacule na cara dela, não tente fazer sexo anal com ela. Todas essas coisas dificilmente serão bem recebidas.”

Eu havia procurado Herbenick em parte porque estava intrigada com um artigo que ela escrevera para o Washington Post propondo que o declínio na atividade sexual pode ter um aspecto positivo. Herbenick indagara se poderíamos estar assistindo, entre outras coisas, a uma diminuição na incidência de sexo forçado ou indesejado. Afinal, poucas décadas atrás o estupro conjugal ainda era legalmente aceito em muitos estados americanos.

Ela aventou a ideia de que uma das causas da recessão sexual talvez seja uma reação saudável ao sexo ruim —um subconjunto de pessoas “que estariam deixando de fazer sexo que não querem mais fazer”. “Pessoas se sentindo mais empoderadas para dizer ‘não’.”

Bloomington é a capital extraoficial das pesquisas sexuais nos EUA, status que remete aos anos 1940, quando o campo foi inaugurado pelo biólogo Alfred Kinsey. A Universidade de Indiana conserva essa posição graças à produtividade de seus cientistas e à escassez de pesquisas sobre sexo de outras instituições. Em 2009, Herbenick e seus colegas lançaram o NSSHB (Levantamento Nacional de Saúde e Comportamento Sexual), que continua em curso. É apenas a segunda sondagem nacional a fazer um exame detalhado da vida sexual dos americanos —e a primeira a tentar mapeá-la ao longo do tempo.

Perguntei a Herbenick se as conclusões do NSSHB lhe dão algum indício do que pode ter mudado desde a década de 1990. Ela mencionou a popularidade dos brinquedos sexuais e o aumento do sexo anal heterossexual. Em 1992, 20% das mulheres no final da casa dos 20 anos tinham experimentado o sexo anal; em 2012, foi o dobro dessa incidência.

Segundo Herbenick, novos dados sugerem que, comparados com as gerações anteriores, os jovens de hoje têm tendência maior a praticar comportamentos sexuais comuns na pornografia, como os que ela desaconselha que seus alunos tentem com parceiros sem aviso prévio. Ela acha que tudo isso pode estar assustando algumas pessoas e contribuindo para o declínio da atividade sexual. “Se você é uma jovem, está fazendo sexo e o parceiro tenta asfixiá-la, não sei se tão cedo você vai querer tentar de novo.”

A parte mais preocupante das pesquisas está ligada à prevalência do sexo com dor. Em 2012, 30% das mulheres disseram ter sentido dor na última vez em que haviam feito sexo vaginal, e 72% tinham tido dor com o sexo anal. Além disso, a maioria das mulheres não revela aos parceiros quando sente dor. J. Dennis Fortenberry, diretor de hebiatria na escola de medicina da Universidade de Indiana e um co-líder da NSSHB, acredita que muitas meninas e mulheres interiorizaram a ideia de que o desconforto físico faz parte da condição feminina.

Em minhas entrevistas com mulheres jovens, ouvi incontáveis versões de “ele fez uma coisa que não gostei e que fiquei sabendo mais tarde que é comum em vídeos pornô”, sendo o asfixiamento um exemplo muito citado.

Como me disse Marina Adshade, professora da Universidade da Colúmbia Britânica que estuda a economia do sexo e do amor, “os homens fazem sexo ruim e sexo bom”. “Mas, quando o sexo é ruim para a mulher, é muito, muito ruim. Se as mulheres andam evitando fazer sexo, será que o que estão tentando evitar é o sexo muito ruim?”

O sexo leva tempo para ser aprendido mesmo nas melhores das circunstâncias, e estas não são as melhores circunstâncias. Basear seu comportamento em algo visto numa tela pode levar as pessoas a agir como se estivessem se exibindo para um espectador —algo que os pesquisadores sexuais William H. Masters e Virginia E. Johnson postularam muito tempo atrás que seria prejudicial ao funcionamento sexual.

Aprender a fazer sexo no contexto de encontros casuais que não se repetem tampouco está ajudando. As pesquisas sugerem que, para a maioria das pessoas, o sexo casual tende a ser menos prazeroso que o sexo com um parceiro constante. Paula England, socióloga da NYU que estudou a cultura dos “hookups”, atribui esse fato em parte à importância de saber o que seu parceiro aprecia. Isso pode variar muito, especialmente no caso das mulheres.

Um estudo concluiu que apenas 31% dos homens e 11% das mulheres chegam ao orgasmo em encontros casuais com um parceiro novo. Contrastando com isso, quando perguntados sobre a relação sexual mais recente dentro de um relacionamento, 84% dos homens e 67% das mulheres disseram que haviam tido um orgasmo. Outros estudos tiveram resultados semelhantes.

Enquanto eu estava escrevendo esta reportagem, várias pessoas me disseram que estão tirando um descanso, dando um tempo sem sexo ou sem sair com ninguém. Isso corresponde aos resultados da pesquisa de Lucia O’Sullivan, segundo a qual, mesmo depois de os adultos jovens terem iniciado sua vida sexual, frequentemente passam por longos períodos de inatividade. Algumas pessoas disseram estar numa fase de dormência sexual e romântica provocada por agressão ou depressão; outras falaram da decisão de se abster de sexo como se estivessem tirando licença sabática de um emprego que não lhes dá prazer.

5. INIBIÇÃO

“As pessoas da geração millenial não gostam de ficar nuas”, disse à Bloomberg no ano passado o fundador da consultoria de branding Redscout, Jonah Disend. “Hoje em dia, quando você vai à academia, todo mundo que tem menos de 30 anos se esconde atrás da toalha para vestir a roupa de baixo. É uma transformação cultural enorme.” Ele disse que o design das suítes de casal está evoluindo pelo mesmo motivo: “As pessoas querem seu banheiro e closet individuais, mesmo quando fazem parte de um casal”.

O artigo concluiu que por mais que as pessoas da geração do milênio possam ser “digitalmente desinibidas” —uma possível alusão ao sexting—, “nos contatos cara a cara, são pudicas”. Academias de ginástica pelo país afora estariam reformando seus vestiários em resposta às demandas de seus clientes mais jovens. “O pessoal mais velho, gente de mais de 60 anos, não tem problema com os chuveiros coletivos”, disse ao New York Times um arquiteto de academias, explicando que os millenials exigem privacidade.

Alguns observadores sugerem que o novo desconforto com a nudez talvez se deva ao fato de que, desde meados da década de 1990, a maioria dos colégios de ensino médio parou de exigir que os estudantes tomassem banho após as aulas de educação física. Faz sentido: quanto menos tempo você passa nu, menos você se sente à vontade com a nudez.

Mas também é possível que as pessoas tenham passado a se preocupar mais com a aparência de seu corpo nu. Um conjunto grande e crescente de pesquisas constatou, entre homens e mulheres de modo igual, uma correlação entre uso de redes sociais e insatisfação com o próprio corpo.

E um grande estudo holandês concluiu que, entre os homens, a frequência com que assistem a materiais pornográficos está ligada à preocupação com o tamanho do pênis. Segundo pesquisas de Debby Herbenick, a visão que as pessoas têm de sua própria genitália é um fator indicativo de seu funcionamento sexual —e algo entre 20% e 25% das pessoas têm uma visão negativa dela, que pode ser influenciada pela pornografia ou pelo marketing de cirurgias plásticas.

Como se poderia imaginar, sentir-se à vontade com o próprio corpo beneficia nossa vida sexual. Uma revisão de 57 estudos que se debruçaram sobre a relação entre a imagem corporal das mulheres e seu comportamento sexual sugeriu que uma imagem corporal positiva está ligada a uma vida sexual melhor. Em sentido oposto, o fato de alguém não se sentir bem na própria pele dificulta sua vida sexual.

Nos últimos 20 anos, a visão dos pesquisadores sobre desejo e excitação se ampliou, passando do foco inicial sobre o estímulo para uma visão que abrange a inibição como sendo igualmente importante, ou até mais. (O termo inibição, neste contexto, significa qualquer coisa que atrapalhe ou impeça a excitação, podendo ser desde autoimagem negativa até distração).

Em seu livro “Come As You Are”, Emily Nagoski, que estudou no Instituto Kinsey, compara o sistema de excitação do cérebro ao acelerador de um carro, enquanto o sistema de inibição seria o freio. O primeiro faz você querer sexo; o segundo esfria seu interesse. As pesquisas sugerem que, em muitas pessoas, o freio pode ser mais sensível que o acelerador.

A julgar pelas entrevistas que conduzi, a inibição parece ser a companheira constante de muitas pessoas que estão abstinentes há muito tempo. A maioria delas descreveu a abstinência não como algo de sua própria escolha (motivada pela fé religiosa, por exemplo), mas como algo no qual elas se viram encurraladas em decorrência de trauma, ansiedade ou depressão. Fato desanimador mas que não chega a ser surpreendente, muitas mulheres que disseram ter deixado de fazer sexo por opção própria evocaram agressões sexuais sofridas.

Os dois outros fatores tampouco são inesperados: os índices de ansiedade e depressão vêm subindo há décadas nos EUA e, segundo alguns relatos, aumentaram mais recentemente entre adolescentes e jovens na casa dos 20 anos. E, em um “ardil 22” infeliz, tanto a depressão quanto os antidepressivos empregados para combatê-la podem reduzir o desejo sexual.

Uma mulher de 28 anos, April, me escreveu: “Faço terapia, e esse é um dos principais problemas que estamos trabalhando”. Ela explica que, devido à sua ansiedade grave, nunca teve relações sexuais nem relacionamento amoroso com ninguém. “Já troquei alguns beijos, e nunca foi muito bom para mim.” April não é assexuada (ela curte seu vibrador Magic Bullet), mas tem pavor de intimidade. De tempos em tempos, sai com homens que conhece através de um app ou de seu trabalho na indústria de livros, mas entra em pânico quando há contato físico.

E mencionou um conto da escritora britânica Helen Oyeyemi que descreve uma autora de romances que é virgem, mas esconde o fato. “Ela não tem ninguém e está em um beco sem saída. Parece um pouco um conto de fadas: mora no sótão de uma mansão antiga, escrevendo histórias românticas sem parar, mas nada acontece para ela, nunca. Penso nela o tempo todo.”

Em conversas como essas, chamou minha atenção como a infelicidade e a abstinência sexual podem criar um círculo vicioso paralisante. Os dados mostram que o sexo deixa as pessoas mais felizes (pelo menos até certo ponto). Mas a infelicidade inibe o desejo, e, nesse processo, nega uma fonte potencial de alegria a pessoas que já vivem sem ela. Estão os índices crescentes de infelicidade contribuindo para a recessão sexual? É quase certo que sim. Mas o declínio do sexo e da intimidade não estará também gerando infelicidade?

As pesquisas disponíveis sobre adultos sexualmente inativos sugerem, além disso, que esperar demais pode ser prejudicial para aqueles que querem ter vida sexual. Entre as pessoas que chegam aos 18 anos sem ter experiência sexual, cerca de 80% terão se tornado sexualmente ativas antes dos 25. Mas aquelas que não tiverem experiência sexual quando chegam a mais ou menos essa idade têm muito menos chances de adquiri-la em outro momento da vida.

Pesquisa de Michael Rosenfeld, de Stanford, confirma que a condição solteira é uma situação muito mais estável na idade adulta do que a maioria de nós imagina. Ele constatou que, ao longo de um ano, apenas 50% das mulheres solteiras heterossexuais na casa dos 20 anos têm um encontro romântico —e a probabilidade de mulheres mais velhas saírem com parceiros é ainda menor.

Outras fontes de inibição sexual estão relacionadas ao modo como vivemos hoje. Por exemplo, a privação de sono inibe fortemente o desejo sexual —e a qualidade do sono é prejudicada hoje por práticas que se tornaram comuns, como checar o celular durante a noite.

Como podem coisas tão pequenas —uma noite mal dormida, pequenas distrações— derrotarem algo tão fundamental quanto o sexo? Uma resposta que ouvi de várias fontes é que nosso apetite sexual se extingue facilmente por uma questão natural. A raça humana precisa de sexo, mas os humanos, individualmente, podemos prescindir dele.

Uma das contradições de nossos tempos é que vivemos em condições de segurança física sem precedentes, mas alguma coisa na vida moderna muito recente desencadeou reações autônomas associadas ao perigo: ansiedade, sono interrompido, o hábito de olhar em volta constantemente. Nessas circunstâncias, a sobrevivência fala mais alto que o desejo. Como Emily Nagoski gosta de apontar, ninguém jamais morreu por falta de sexo: “Podemos morrer de fome, de desidratação, e até por falta de sono. Mas ninguém até hoje morreu por não conseguir transar.”

Existem motivos reais de preocupação. Não há como contestar o fato de que o índice de natalidade vem caindo há uma década nos EUA. Em 2017, o índice de natalidade americano chegou ao patamar mais baixo da história pelo segundo ano consecutivo. A taxa está caindo entre as mulheres na casa dos 30 anos, justamente a faixa etária em que todos supunham que as mulheres milenárias teriam filhos.

A média prevista de filhos por mulher americana caiu de 2,1 (o chamado índice de substituição, ou seja, o nível de fertilidade necessário para conservar a população em nível estável sem imigração) para 1,76. Se essa tendência não se inverter, as consequências demográficas e fiscais de longo prazo serão significativas.

Uma preocupação mais imediata envolve as consequências políticas da solidão e da alienação. Tome-se por exemplo o ódio online e a violência na vida real travada pelos chamados “incels” —homens que se dizem “celibatários involuntários”. Suas queixas, que são ilegítimas e repulsivas, servem para nos lembrar que jovens isolados são vulneráveis a todos os tipos de extremismo.

Tome-se o caso também da insatisfação populista que está conturbando a Europa, alimentada em parte por adultos que não conseguiram até agora alcançar os marcos tradicionais da idade adulta. Na Itália, hoje, metade dos adultos de 25 a 34 anos ainda vive com seus pais.

Sim, é verdade que ninguém jamais morreu por não transar, mas fazer sexo se mostrou algo adaptativo ao longo de milhões de anos: fazemos porque é prazeroso, porque nos vincula uns aos outros, porque nos deixa felizes.

É evidente que uma vida sexual plena não é imprescindível para se ter uma vida boa, mas muitas pesquisas confirmam que ela contribui para isso. A relação entre sexo e bem-estar é uma via de mão dupla, fato que talvez não deva surpreender: quanto mais você está de bem com a vida, melhor será sua vida sexual, e vice-versa. Infelizmente, o inverso também é verdade.

Como as recessões econômicas, a recessão sexual provavelmente vai se desenrolar de maneiras injustas e desiguais. As pessoas que já são favorecidas por contar com beleza, dinheiro, resiliência psicológica e redes de apoio social fortes continuam a estar bem posicionadas para encontrar o amor, fazer sexo bom e, se quiserem, tornar-se pais. Mas a intimidade pode ficar mais e mais fora do alcance de quem tem situação menos estável.

O sexo parece ser mais tenso e complicado hoje em dia. Esse problema não tem uma origem única —o mundo mudou de inúmeras maneiras e muito rapidamente. Com o tempo, talvez repensemos algumas coisas: a situação abismal da educação sexual, algo que no passado foi motivo de chacota, mas que hoje, na era da pornografia, é uma vergonha. A relação disfuncional que muitos de nós temos com nossos celulares e com as redes sociais. Os esforços para “proteger” os adolescentes de quase tudo, incluindo o romance, deixando-os despreparados para as dores e também para as alegrias da idade adulta.

Em outubro, quando eu estava concluindo este artigo, voltei a conversar com April, a mulher que se sentiu consolada pelo conto sobre a romancista que escondia o fato de ser virgem. Ela me disse que conhecera um homem no Tinder de quem gostou de verdade, e eles saíram várias vezes. Apesar de ter pavor de intimidade física e emocional com outra pessoa, April descobriu, para seu próprio espanto, que adorou: “Nunca imaginei que eu pudesse me sentir tão à vontade com outra pessoa.”

Com o avanço do relacionamento, April achou que devia contar ao parceiro que nunca tinha tido uma relação sexual completa. A revelação não foi bem recebida. “Ele terminou comigo. Antes, eu pensava que aquilo seria a pior coisa que poderia me acontecer. E então aconteceu.” Ela fez uma pausa, voltando a falar quando sua voz estava mais firme outra vez. “Mas ainda estou aqui.”

Kate Julian é repórter da revista The Atlantic, onde este texto foi originalmente publicado.

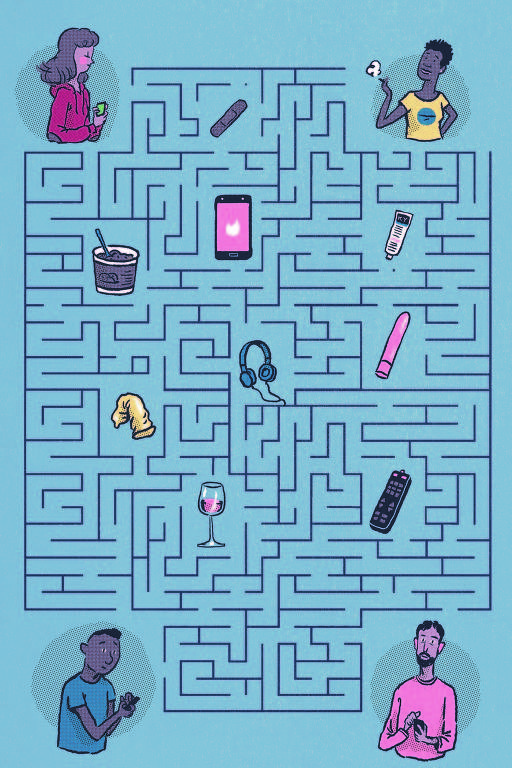

Ilustrações de Tiago Elcerdo.

Tradução de Clara Allain.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.