[RESUMO] As seleções de 1974 e 2006, comandadas por Zagallo e Parreira, respectivamente, após campanhas vitoriosas, tiveram elenco de craques no auge, mas futebol medíocre em campo. Desempenho frustrante em ambas as Copas deixam lições ao time de Tite: arrogância, falta de estratégia e mero empilhamento de atacantes são chutes certeiros para a derrota.

É possível escrever um tratado sobre a memória no Brasil a partir de como cada Copa do Mundo foi vivida e lembrada. Nossas vitórias são um capítulo à parte, mas uma boa tipologia deveria começar com as derrotas. No espírito de revelar continuidades nem sempre visíveis entre elas, catalogo como "Copas da Decepção" as pelejas de 1974 e 2006, bem parecidas entre si.

1974 e 2006 foram as Copas de maior abismo entre a qualidade dos jogadores que o Brasil possuía e a mediocridade do futebol que a comissão técnica pôde extrair deles. Em ambas, o Brasil tinha um universo de craques em seu auge, foi comandado pela escola pragmático-pachequista de treinadores e apresentou um futebol burocrático e travado.

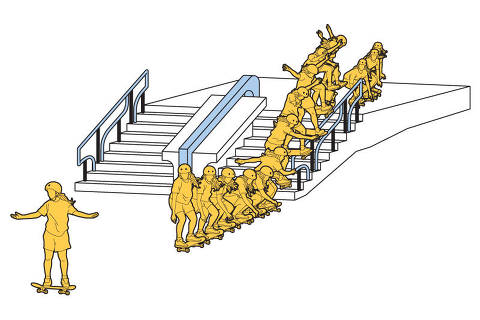

Mascararam-se indecisões na escalação como se estratégias fossem. Em ambas, confundiu-se o desejo de futebol ofensivo com o despejo de dois blocos estanques de atacantes e defensores sem meio-campo. Como é possível que erros idênticos se repitam 32 anos depois?

Em 1970, já se sabia que o Brasil jogaria 1974 sem Pelé e, em 1973, soube-se que não teríamos Tostão. Sobrevivia, contudo, um universo de craques e, se excetuamos Pelé, surgia uma geração até superior.

Rivellino, Caju, Jairzinho, Marinho, Nelinho, Carpegiani, Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Leivinha, Piazza, Edu, Zé Carlos, Clodoaldo, Lula, Mário Sérgio: esta é uma lista não exaustiva de indiscutíveis craques que se encontravam no auge em 1974. O Brasil possuía opções de meio-campo e ataque como poucas vezes um time teve.

A preparação para 1974 foi ufanista e alheia ao estudo dos adversários. Clubes holandesas haviam vencido a Copa dos Campeões por quatro anos consecutivos, com o Feyenoord prefaciando um histórico tricampeonato do Ajax.

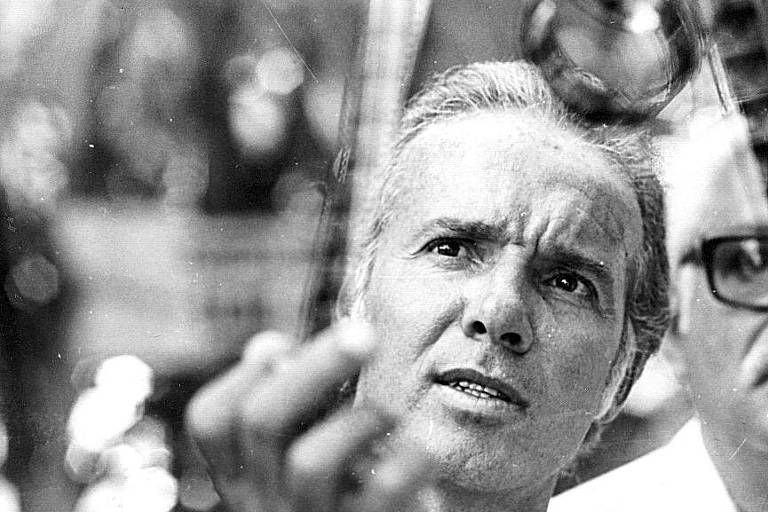

O estudo dos adversários estava longe de ser novidade, mas Zagallo ou comissão técnica jamais manifestaram interesse sobre o que estaria acontecendo para que equipes da Holanda vencessem tanto. O legado do zagallismo é uma visível falta de curiosidade intelectual sobre o outro.

Em 1971, a seleção realizou sete partidas, com cinco empates e duas vitórias por 1 a 0. Esses jogos alternaram emoções, como a despedida de Pelé no 2 a 2 contra a Iugoslávia, e sofríveis invenções de Zagallo, como a escalação de Vaguinho e Claudiomiro para trombar com zagueiros europeus.

Mesmo com os jogos ruins, H. Valle Jr. resumia a linha editorial da revista Placar ao dizer: "Com preparo físico e uns meses de treinamento, o time volta a ser o melhor do mundo. Fácil". A ideia de que seria fácil voltar a ser o melhor time do planeta foi reiterada ao longo dos anos, tanto pelas publicações esportivas como pela comissão técnica.

O quebra-cabeças incluía o excesso de craques no meio, a ausência de um centroavante no mesmo nível e a opção de Zagallo por um ponta aberto. Com a aposentadoria compulsória de Tostão, a centroavância contava com Claudiomiro, César Maluco ou Mirandinha, ótimos atletas, mas dependentes de que a equipe jogasse abastecendo-os.

O que fazer? Escalar um 9 que destoava do resto ou aproveitar o talento de outras posições e improvisar alguém ali? Zagallo deu várias voltas em torno das mesmas perguntas sem conseguir se decidir. Para ele, tratava-se de encontrar respostas certas para problemas evidentes.

Jamais suspeitou que as próprias perguntas poderiam estar erradas, em virtude da evolução tática do futebol. Em 1970, a pergunta era "como encaixar o maior número de craques possível?" Quatro anos depois, o espaço havia diminuído, a pergunta mudara e Zagallo não percebeu.

Em 1974, o Brasil alternou formações com um camisa 9 nato e sem ponta-direita aberto (Mirandinha pelo centro e Jairzinho pela direita contra a Escócia), formações com Jairzinho de falso 9 e Valdomiro de ponta legítimo (contra Iugoslávia, Alemanha Oriental, Argentina e Holanda) e formações com o meia-atacante Leivinha improvisado de centroavante e Jairzinho na direita (contra o Zaire).

Na esquerda, revezaram-se um meia, Caju, e um ponta-esquerda nato, de linha de fundo, Edu. A alternância não teria sido um problema, claro, se ela estivesse inserida em um plano para cada adversário. As mexidas, contudo, eram fruto de tentativa e erro, já que pela primeira vez o Brasil estreou empatando duas vezes por 0 a 0.

Mesmo com a confusão de Zagallo, a seleção fez um ótimo primeiro tempo contra a Iugoslávia na estreia da Copa, fato que está enterrado no esquecimento. Por poucos centímetros, o Brasil poderia ter feito três ou quatro gols, e a história da Copa, e talvez do próprio futebol, teria sido outra. Defesas de Maric em chutes potentes de Marinho, Nelinho e Rivellino e uma finalização de Jairzinho rente à trave mandaram os iugoslavos ao vestiário dando graças a Tito pelo 0 a 0.

Observando que o Brasil tinha dois blocos estanques de atacantes e defensores ligados por um único meio-campista nato (Piazza), a Iugoslávia se apossou do meio-campo no segundo tempo. Leão fez uma defesa à queima-roupa, levamos uma bola na trave e Luís Pereira salvou outra em cima da linha.

Brasil 0 a 0 Iugoslávia foi uma típica partida de transição de um arranjo tático para outro, com menos espaços e mais agressão pós-perda, mas a torcida brasileira o viveu como um vexame. Ainda não sabíamos bem o que era isso.

No jogo seguinte, contra a Escócia, Zagallo substituiu o ponta Valdomiro pelo centroavante Mirandinha. As saídas de um jogador para a entrada de outro de posição diferente exigiam mudanças para um terceiro, nesse caso Jairzinho, que passava do meio para a direita. Zagallo optava por um centroavante legítimo, Mirandinha, mas saía Valdomiro, o ponteiro que poderia abastecê-lo com cruzamentos.

Contra a Iugoslávia, Valdomiro fizera jogadas de linha de fundo que pediam um finalizador que o Brasil não escalou. Já na partida contra a Escócia havia um finalizador, mas não havia pontas que o abastecessem. Era constante em Zagallo a tomada de decisões contraditórias.

Depois da segunda partida, os atletas mais inteligentes já notavam um contraste com a Copa de 1970 na compactação defensiva e na diminuição brutal do espaço de criação de jogadas. Rivellino declarou: "Já não dá para armar jogo como Didi e Gérson. É preciso que todos joguem mais juntos, que os toques sejam de primeira, na base da velocidade. A gente teve de se adaptar a um novo estilo, um futebol que eu ainda não conhecia".

Rivellino estava prevendo como seria o futebol dos próximos 50 anos, mas Zagallo ainda acreditava que a Holanda seria mais fácil que a Escócia: "Acho que os holandeses jogam um futebol de diversão, para divertir o público, mas nunca um futebol de competição".

Zagallo não conseguiu superar a oposição tosca entre diversão e competição, entre a arte e os resultados. Nunca pôde entender que há outras formas de se pensar o futebol que não veem esses polos como estanques, como um jogo de soma zero em que concessões a um implicam a retirada de algo do outro.

Consciente de que precisava de mais toque no meio, Zagallo escalou Carpegiani contra a Alemanha Oriental, mas não ao lado do meio-campista Piazza, e sim dos meia-atacantes Caju e Rivellino.

Piazza saía da equipe depois de ser seu capitão nos três primeiros jogos. Sem que os adversários tivessem feito uma jogada sequer na direita da defesa brasileira e quando as equipes europeias começavam a temer o seu chute, Nelinho foi sacado para a entrada de Zé Maria.

Para o ataque, Zagallo escolheu Valdomiro, Jairzinho e Dirceu. Ademir da Guia estava no banco, e Dirceu Lopes via a Copa em Belo Horizonte, enquanto Zagallo escalava um meia quase juvenil do Botafogo.

Como Caju e Rivellino já haviam atuado na seleção como pontas, eles também flutuavam por ali e embolavam com Dirceu. O Brasil venceu a Alemanha Oriental por 1 a 0 como um bando sem qualquer organização, torto pela esquerda ao atacar e vulnerável pela direita ao se defender, deixando espaços que depois a Holanda usaria para sambar sobre os desguarnecidos Zé Maria e Luís Pereira.

Iludido pelo resultadismo, Zagallo foi incapaz de ver que o Brasil fizera uma partida pior contra a Alemanha Oriental do que contra a Iugoslávia e a Escócia, apesar de ter vencido a primeira e empatado as outras duas.

A vitória levou Zagallo a repetir a escalação nos dois jogos seguintes, contra a Argentina e a Holanda. Voltaria a mudá-la, claro, depois de perder.

Seria equivocado dizer que a Holanda abateu o Brasil como havia triturado o Uruguai e a Argentina. Os dois gols aconteceram no segundo tempo —embora a Holanda já tivesse mais volume no primeiro, a chance mais clara antes do intervalo foi do Brasil, em finalização de Jairzinho cara a cara com Jongbloed, o goleiro. Cruyff, a estrela da seleção holandesa, obrigou Leão a uma defesa espetacular, talvez sua melhor em toda a Copa.

Impedimentos absurdos foram marcados contra o Brasil. Desacostumados com as saídas holandesas em linha, os juízes anulavam jogadas em que o atacante claramente havia saído de trás. Sem preparação, o banco brasileiro não demonstrava condições linguísticas ou diplomáticas de intervir, apesar da gesticulação desesperada de Rivellino.

A Holanda, de toda forma, era mesmo superior e venceu por 2 a 0, no segundo tempo, jogando pelas pontas contra uma defesa brasileira já amarelada. O futebol "de diversão" holandês era competitivo, descobriu Zagallo.

Décadas depois, Carlos Alberto Parreira variou a escalação por tentativa e erro em 2006, mascarando uma indecisão como se ela fosse uma estratégia. Como Zagallo, Parreira tentou resolver o problema de quem escalar antes de decidir como a equipe jogaria.

Em 2006, a pergunta era: escalar ou não o quadrado mágico? Era possível que Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano atuassem juntos? Parreira optou por jogar contra Croácia e Austrália, e depois contra Gana, nas oitavas, com os quatro em campo, tendo Émerson e Zé Roberto por trás deles. Considerando que Émerson era um cabeça de área bruto, a equipe se firmou na Copa com um único meio-campista, como em 1974.

Não se tratava de um quadrado, mas uma linha com um espeto. Kaká, Gaúcho e Ronaldo jogavam em linha, com os dois primeiros nas pontas e Adriano à frente. Já contra a Croácia, primeiro jogo da Copa, notava-se o enorme buraco no meio, que Zé Roberto era o único em condições de tentar cobrir, correndo desesperado.

Ronaldo e Adriano, gordos e fora de forma, trocavam de posição, com um deles tentando acostumar-se à desconhecida função de segundo atacante. Enquanto isso, era visível a preocupação de garantir a Ronaldo o recorde de maior artilheiro das Copas.

A concentração era um samba permanente, com as embaixadas de Ronaldinho programadas para o horário do Jornal Nacional. Cinquenta e seis anos depois do Maracanaço, não tínhamos aprendido que isso sempre dá errado.

Como a de Zagallo em 1974, a equipe de Parreira em 2006 tinha a forma de dois blocos estanques de defensores e atacantes, renunciando ao meio-campo. Na partida contra a França, nas quartas de final, veio a guinada, com a escalação de Gilberto Silva, Juninho e Zé Roberto começando juntos pela primeira vez.

O centroavante Adriano foi substituído pelo meio-campista Juninho, e Émerson, cabeça de área puro, deu lugar a Gilberto Silva, volante de toque mais refinado. De repente, na partida decisiva, o time tinha três meio-campistas natos, em vez de apenas um.

Dessa mudança podemos indagar: ou a escalação contra a França estava errada ou, evidentemente, estava errada a escolha por estrear essa formação nas quartas de final. Contudo, assim como Zagallo em 1974, Parreira tampouco reconheceu que em 2006 houve algum erro.

A vitória francesa sobre o Brasil foi um dos 1 a 0 mais contundentes de todas as Copas. Em nenhum momento se sentiu que os franceses corriam risco. O estrangulamento tático que permitiu a performance monumental de Zidane, um dos maiores da história, já se anunciava em um drible dado no primeiro minuto, no qual ele pôde bater Juninho e Zé Roberto com um toque, porque eles lhe chegavam das duas laterais simultaneamente, como se jogassem em linha.

Um único drible lhe permitiu bater ambos e avançar na direção de Gilberto Silva, que também ficou na saudade. O Brasil havia escalado jogadores de meio-campo mas, desentrosado, não deixava de ter um buraco. Zizou o achara. O resto foi baile.

Zagallo e Parreira já foram xingados de retranqueiros, mas a grande característica de ambos não é o defensivismo. Os traços constitutivos dessa escola que marcou as Copas de 74 e 2006 são o pachequismo (a soberba que pressupõe que o Brasil não precisa estudar e só perde para si próprio), o gosto pelas estruturas militaristas e hierárquicas (Parreira foi oficial do Exército, e Zagallo foi a saída dócil encontrada para debelar uma crise desatada por João Saldanha com a ditadura) e um pragmatismo resultadista que nutre ódio da relação mais lúdica, afirmativa e alegre com o esporte simbolizada, por exemplo, por Telê Santana.

Com Tite, em 2018-2022, entramos em uma era que merece ser tratada em outro texto, mas às vésperas da Copa não custa lembrar as lições de 1974 e 2006: a bola pune a soberba, tentativa/erro é diferente de estratégia e ofensividade não se confunde com o empilhamento de atacantes às custas da criação no meio.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.