[RESUMO] A edição deste ano da Bienal de Veneza é uma oportunidade perdida, escreve crítico, por encarnar a incapacidade atual de conceber a arte como domínio que não se reduz a um reflexo do poder econômico e político. Apesar dos questionamentos, autor afirma ter gostado do evento e destaca positivamente obras como a instalação de Anna Maria Maiolino.

Há uma tendência amarga na política cultural atual —uma lacuna crescente entre falar sobre o mundo e agir nele.

No domínio da retórica, todos adquiriram o dom de abrir as cortinas. Uma galeria elegante de museu é, na verdade, um registro da violência imperial; uma orquestra sinfônica é um ambiente de elitismo e exploração: essas críticas agora podem ser feitas sem esforço.

No entanto, quando se trata de criar algo novo, somos dominados por uma inércia quase total. Estamos perdendo a fé em tantas instituições culturais e sociais —o museu, o mercado e, especialmente na última semana, a universidade—, mas não conseguimos imaginar uma saída delas. Jogamos tijolos sem medo, mas os assentamos com dificuldade, se é que o fazemos. Nos engajamos em um protesto perpétuo, mas parecemos incapazes de canalizá-lo para algo concreto.

Então, damos voltas. Nos movemos em círculos. Talvez, comecemos a retroceder.

Acabei de passar uma semana passeando por Veneza, uma cidade com mais de 250 igrejas. Onde encontrei o catecismo mais doutrinário? Foi nas galerias da Bienal de Veneza, que continua sendo o principal evento do mundo para descobrir novas obras de arte, cuja edição atual é, na melhor das hipóteses, uma oportunidade perdida e, na pior, algo parecido com uma tragédia.

Muitas vezes, é enfadonha, mas esse não é seu maior problema. O verdadeiro problema é a forma como a Bienal "tokeniza", essencializa, minimiza e classifica artistas talentosos —e há muitos aqui, entre os mais de 300 participantes— que tiveram seu trabalho reduzido a slogans e lições tão evidentes que poderiam caber na captura de tela de um curador.

Esta é uma Bienal que fala a linguagem do garantido, mas, na verdade, está mergulhada em ansiedade e, com muita frequência, recorre, como o autor nigeriano Wole Soyinka deplorou em um poema, a "lançar a pedra da santimônia/ E deixar a frágil beleza despedaçada na praça/ Da vergonha pública".

A Bienal deste ano começou sob uma estrela sinistra. O megashow veneziano é composto de uma exposição central, que abarca dois espaços, além de cerca de 90 pavilhões independentes organizados por nações específicas.

Uma dessas nações é Israel e, nas semanas anteriores ao vernissage, um grupo ativista que se autodenomina Aliança Arte, Não Genocídio demandou aos organizadores da exposição que Israel fosse excluído do evento. A Bienal recusou; um apelo menor contra o pavilhão do Irã também não teve sucesso. (Quanto à Rússia, ela permanece como nação non grata pela segunda Bienal consecutiva).

Com desentendimentos sobre a guerra na Faixa de Gaza se espalhando por instituições culturais em todo o continente —eles já haviam afundado a Documenta, a exposição alemã que é a única rival de Veneza em termos de público e prestígio— a promessa de uma grande controvérsia parecia pairar sobre os Giardini da Bienal.

Na verdade, a artista e curadora do pavilhão de Israel surpreendeu o público da pré-estreia ao fechar sua própria exposição e colocar um cartaz na entrada declarando que ela permaneceria fechada até que "um acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns fosse alcançado". De qualquer forma, houve um pequeno protesto ("não à morte em Veneza" foi um dos slogans), mas a controvérsia teve apenas um pequeno impacto no carnaval veneziano regado a Prosecco que é a semana de abertura. Logo ao lado, esperavam para entrar no pavilhão dos EUA o dobro da quantidade de visitantes que protestavam.

Alguém poderia se esforçar para ler a desistência israelense de forma produtiva, como parte de uma tradição de um século de exposições vazias, abandonadas ou fechadas por artistas como Rirkrit Tiravanija, Graciela Carnevale e até Marcel Duchamp. Provavelmente, essa foi a única resposta possível a uma situação insustentável.

De qualquer forma, o pavilhão de Israel encapsulou em miniatura um dilema e uma deficiência maiores, em Veneza e na cultura de forma mais ampla: uma incapacidade total —nem mesmo Foucault foi tão longe!— de pensar sobre a arte ou mesmo sobre a vida como algo diferente de um reflexo do poder político, social ou econômico.

Essa é certamente a pauta da exposição central, organizada pelo brasileiro Adriano Pedrosa. Aplaudi quando ele foi nomeado curador da edição deste ano. No Masp (Museu de Arte de São Paulo), uma das instituições culturais mais audaciosas da América Latina, Pedrosa foi o mentor de um ciclo de exposições que abrangeram vários séculos e que reformularam a arte brasileira como um caldeirão da história africana, indígena, europeia e pan-americana.

Sua nomeação ocorreu algumas semanas depois de Giorgia Meloni ter se tornado a primeira primeira-ministra de extrema direita da Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Pedrosa —que havia conduzido com sucesso o Masp durante a Presidência de extrema direita do Brasil de 2018-22— prometeu uma mostra de cosmopolitismo e variedade, expressa em seu título, "Estrangeiros em todos os lugares", que parecia uma moderada provocação anti-Meloni.

Mas o que Pedrosa trouxe para Veneza foi uma mostra fechada, controlada e, às vezes, depreciativa, que suaviza todas as distinções e contradições de um bem comum global. A exposição é notavelmente plácida, especialmente nos Giardini.

Há grandes doses de pintura figurativa e (como de costume hoje em dia) tecelagem e tapeçaria dispostas em arranjos polidos e simétricos. Há arte de grande beleza e poder, como três panoramas cosmológicos do pintor autodidata amazônico Santiago Yahuarcani, e trabalhos muito menos sofisticados, celebrados pelo curador exatamente da mesma forma.

Na aritmética brutal de arredondamento para baixo da Bienal de Veneza de 2024, ser um "straniero" —um estrangeiro ou desconhecido, aplicado igualmente a graduados dos programas de mestrado mais prestigiados do mundo e a doentes mentais— implica credibilidade moral, e credibilidade moral equivale a importância artística.

Daí o tratamento, por Pedrosa, de pessoas LGBTQ como estrangeiros, como se o gênero ou a sexualidade fossem prova de boa-fé progressista. (Homens gays lideraram partidos de extrema direita na Holanda e na Áustria; na coleção Peggy Guggenheim, em Veneza, há uma exposição maravilhosamente pervertida do polimático francês Jean Cocteau, que elogiou os nazistas enquanto desenhava marinheiros sem calças).

Ainda mais bizarra é a designação dos povos indígenas do Brasil e do México, da Austrália e da Nova Zelândia, como estrangeiros; certamente eles deveriam ser a única classe de pessoas isentas desse estranhamento.

Em algumas galerias, as categorias e as classificações têm precedência sobre a sofisticação formal em um grau pejorativo. O artista nascido no Paquistão Salman Toor, que pinta cenas ambíguas da Nova York queer com verdadeira acuidade e invenção, é exibido ao lado de arte de rua queer e trans-friendly simplista de uma ONG indiana que "espalha positividade e esperança em suas comunidades".

A complexidade humana dos artistas é constantemente ofuscada por sua designação como membros de um grupo, e a própria arte é reduzida a um sintoma ou a uma trivialidade. Senti isso particularmente em três galerias grandes e chocantes no pavilhão central dos Giardini, repletas de mais de cem pinturas e esculturas feitas na Ásia, na África, na América Latina e no Oriente Médio entre 1915 e 1990.

Essas obras constituem a maior parte do que Pedrosa chama de núcleo histórico da exposição, e essa era a parte da Bienal pela qual eu mais ansiava. Ela prometia demonstrar que o mundo fora do Atlântico Norte tem uma história de arte moderna muito mais rica que nossos principais museus nos mostraram.

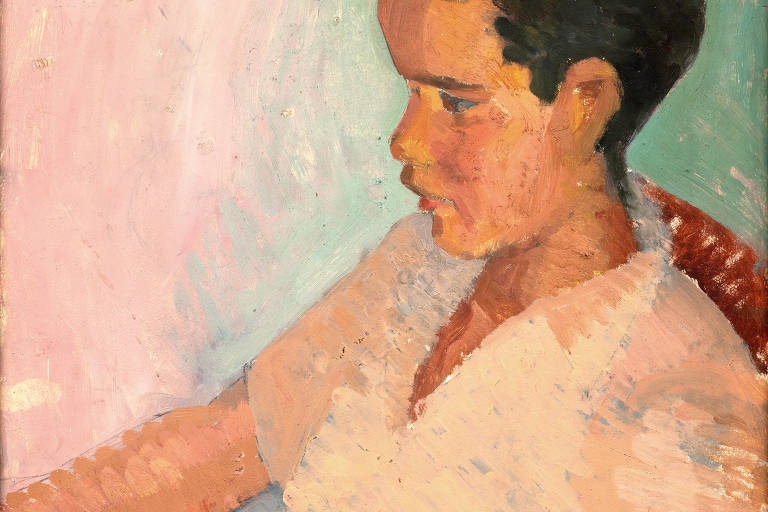

De fato, é verdade. Mas você não aprenderá isso aqui, onde pinturas de importância e qualidade extremamente diferentes foram colocadas juntas sem quase nenhuma documentação histórica, contexto cultural ou mesmo prazer visual. Isso elimina as distinções entre regimes livres e não livres, entre sociedades capitalistas e socialistas ou entre aqueles que aderiram a uma vanguarda internacional e aqueles que viam a arte como uma vocação nacionalista. Os verdadeiros pioneiros, como a imensa inovadora brasileira Tarsila do Amaral, são equiparados a retratistas ortodoxos ou tradicionalistas.

Exposições mais ambiciosas —notadamente a gigantesca "Postwar", realizada em Munique em 2016-17— usaram justaposição crítica e documentação histórica para mostrar como e por que um modernismo asiático ou um modernismo africano tinham a aparência que tinham. Aqui em Veneza, Pedrosa trata as pinturas de todos os lugares como meros selos postais, colados com pouca acuidade visual, celebrados apenas por sua raridade para um espectador "ocidental" implícito.

Você achava que éramos todos iguais? Aqui está a lógica do antigo museu etnológico, transposta da exposição colonial para a página de resultados do Google Imagens. S.H. Raza, da Índia, Saloua Raouda Choucair, do Líbano, a cubano-americana Carmen Herrera e pintores que eram novos para mim foram reduzidos a uma espécie de papel de parede do Sul Global e fotografados pelos visitantes dessa forma.

Tudo isso mostra que é muito fácil falar a linguagem exculpatória da arte, invocar a "opacidade" ou a "fugacidade" ou qualquer que seja o mote decolonial atual. No entanto, ao diferenciar cerca de 95% da humanidade —ao designar praticamente todos os habitantes da Terra como "estrangeiros" e atribuir-lhes categorias com rótulos adesivos—, o que você realmente faz é exatamente o que os terríveis europeus fizeram antes: você exotiza.

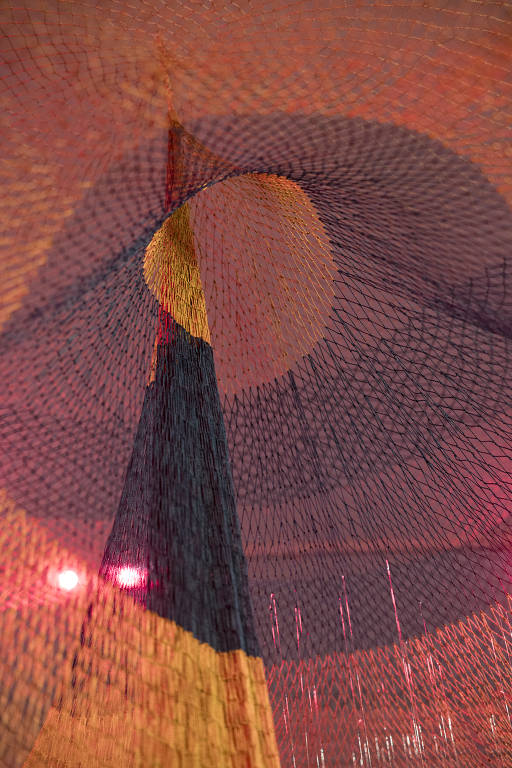

No entanto, apesar de tudo isso, gostei muito da Bienal deste ano! Na exposição central, ainda estou pensando em uma instalação monumental de bobinas de argila não queimadas de Anna Maria Maiolino, vencedora do Leão de Ouro pelo conjunto da sua obra, que reformula a produção em série como algo íntimo, irregular e até anatômico. Karimah Ashadu, que ganhou o Leão de Prata por seu filme em alta velocidade de jovens que atravessam Lagos em motocicletas proibidas, deu à intensidade econômica da vida na megacidade uma linguagem visual vigorosa.

Há as pinturas cruas e sem palavras da década de 1970 de Romany Eveleigh, cujos milhares de pequenos O's riscados transformam a escrita em um uivo sem semântica. Há as montagens maliciosamente articuladas de Yuko Mohri de objetos encontrados, lâminas de plástico e frutas frescas, no pavilhão japonês, e a Gesamtkunstwerk de solo, alto-falantes e sensores de movimento de Precious Okoyomon, no pavilhão nigeriano.

Além da Bienal, a mostra frenética de Christoph Büchel na Fundação Prada reúne montanhas de sucata e joias em uma exposição impertinente de riqueza e dívida, colonialismo e colecionismo. No Palácio Contarini Polignac, um vídeo nebulosamente elegante do artista Nikolay Karabinovych, nascido em Odesa, reinscreve a paisagem ucraniana como uma encruzilhada de idiomas, religiões e histórias. Acima de tudo, há Pierre Huyghe, na Punta della Dogana, que funde inteligência humana e inteligência artificial na coisa mais rara de todas: uma imagem que nunca vimos antes.

O que todos esses artistas têm em comum é um excedente criativo que não pode ser explorado —não para a imagem de uma nação, não para a tese de um curador, não para a vaidade de um colecionador. Em vez da "política" suja da defesa de causas, eles afirmam que o verdadeiro valor político da arte reside em como ela excede a função retórica ou o valor financeiro e, portanto, aponta para a liberdade humana.

Foram eles que me ofereceram pelo menos um vislumbre do que poderia ser uma reunião cultural global equitativa: um "antimuseu", na frase do filósofo camaronês Achille Mbembe, onde "a exibição de humanidades subjugadas ou humilhadas" finalmente se torna um espaço onde todos podem ser mais que meros representantes.

Ainda mantenho, antiquadamente, a fé na instituição dos sonhos de Mbembe e nos artistas daqui que teriam seu lugar nela.

Mas não a construiremos apenas com palavras de ordem. Se alguém estivesse realmente prestando atenção ao discurso político nesta parte do mundo em um momento de guerra, teria percebido que dois grupos podem jogar esse jogo. "Um movimento essencialmente emancipatório e anticolonial contra a hegemonia unipolar está tomando forma nos mais diversos países e sociedades" —alguém na Bienal de Veneza de 2024 disse isso? Não, foi Vladimir Putin.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.