As reportagens especiais de TV feitas para o aniversário do 11 de Setembro oferecem um sem-número de maneiras de voltarmos ao inferno. Há entrevistas angustiantes com sobreviventes e com pessoas que perderam entes queridos; relatos edificantes sobre resgates, histórias agoniantes sobre pessoas que morreram tentando resgatar vítimas; imagens da conflagração, do caos e do choque, conforme vistas nos jornais matinais e nas ruas cobertas por uma espessa camada de cinzas; imagens dos socorristas e voluntários vasculhando os destroços.

Um esclarecimento: tirei essas descrições da programação deste jornal para marcar o décimo aniversário da tragédia. Mas elas se aplicam igualmente bem a este ano, o 20º aniversário. Em documentário após documentário, na televisão a cabo, no streaming e na TV aberta, podemos ouvir as ligações feitas aos controladores de tráfego aéreo pedindo socorro, repetidas inúmeras vezes.

Podemos rever inúmeras vezes as imagens estarrecedoras e chocantes de um avião comercial de passageiros sendo projetado contra a torre norte do World Trade Center, captadas por um cineasta documental que acompanhava bombeiros numa missão de rotina. Podemos ser lembrados, inúmeras dolorosas vezes, que era uma bela manhã de setembro com céu azul.

Os entrevistados envelheceram. O tempo passou. As crianças que fugiram de suas escolas ou perderam seus pais naquela manhã hoje são adultas (dois documentários, transmitidos pelo History Channel e a Discovery+, enfocam algumas delas).

Mas a história, conforme é relatada, é praticamente a mesma. Vinte anos mais tarde, será que ainda há algo a ser dito sobre o 11 de Setembro? É claro que sim. Seria inimaginável simplesmente deixar a data passar em branco. Uma pergunta mais difícil é a seguinte: há algo mais a ser dito do que houve cinco, dez ou 15 anos atrás? Há, sim. Mas dizê-la de fato pode ser mais arriscado.

O tratamento dado pela TV ao 11 de Setembro foi mudando ao longo dos anos, aos poucos e por partes. A urgência movida a adrenalina de “24 Horas” deu lugar ao relativismo moral de “Homeland”. A MSNBC finalmente encerrou sua tradição angustiante de reprisar a cobertura dos ataques ao vivo. Mas a abordagem geral das reportagens especiais memoriais, voltadas diretamente a honrar as mortes e os sacrifícios de um dia determinado e único, tem sido conservada, em uma espécie de familiaridade ritual.

Há 20 anos o refrão reiterado vem sendo: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. A memória é algo tão entranhado na linguagem do 11 de Setembro —“não esqueçamos jamais”— que deixa implícito que é obrigatório e suficiente que as gerações futuras apenas lembrem, ouvindo novamente as narrativas e revendo as imagens de um dia terrível e medonho, em vez de fazer a conexão entre esse dia e os anos de história que se seguiram a ele.

Mas o 11 de Setembro é um dia apenas ou é uma era? Foi o início de algo ou uma continuação?

Podemos dividir a maioria das reportagens especiais que marcam essa data entre os que enfocam estritamente o dia em que as Torres Gêmeas caíram e as que descrevem um recuo grande para incluir em seu olhar aquilo que emergiu da nuvem de cinzas.

Há uma abundância de especiais do primeiro tipo.

A série em quatro partes “9/11: One Day in America”, da National Geographic, remonta com detalhes granulares a experiência hedionda daquela manhã. Ela está sendo transmitida em streaming pela Hulu; todos os programas aqui mencionados estão em streaming no momento, salvo exceções mencionadas.

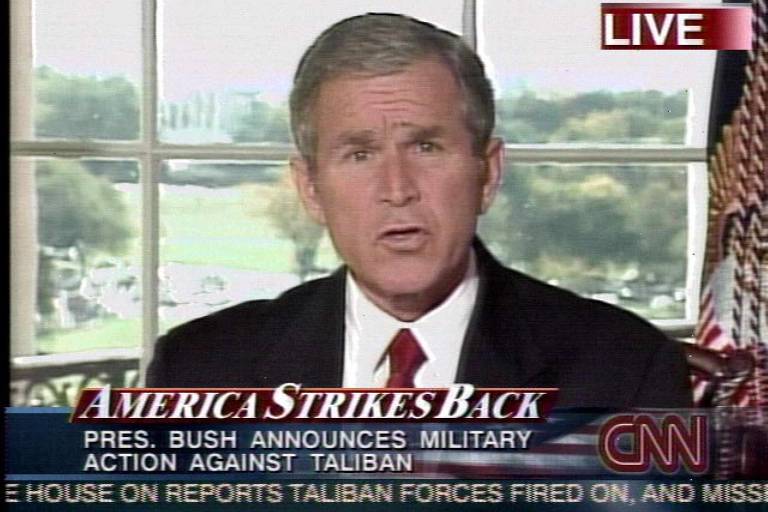

Um episódio especial de “60 Minutes” que vai estrear em 12 de setembro enfoca bombeiros que sobreviveram à tragédia e outros que tombaram. “9/11: Inside the President’s War Room”, da Apple TV+, entrevista George W. Bush e ex-membros de sua equipe sobre as decisões e o caos daquela manhã, fazendo poucas referências a quaisquer decisões que se seguiram –a invasão do Iraque, por exemplo.

E as sete horas de programação nova do History Channel sobre o 11 de Setembro incluem “9/11: Four Flights”, sobre os aviões arremessados contra as torres e o Pentágono e o que caiu num campo na Pensilvânia, além de “9/11: I Was There”, baseado em vídeos amadores (ambos estrearam no dia 11).

Esses documentários que rememoram o dia da tragédia tendem a ter tom sincero e profundamente respeitoso; em muitos casos foram meticulosamente pesquisados e montados. (Não posso me pronunciar sobre “Long Island Medium: In Memory of 9/11”, especial da TLV que vai estrear na quinta-feira e promete levar a famílias de vítimas mensagens dos espíritos de seus entes queridos mortos.)

Eles se beneficiam de duas décadas de pesquisas factuais. Há anos, porém, tem sido difícil qualquer reportagem nova equiparar-se à urgência e pontualidade de “9/11”, filme dirigido por Gédéon e Jules Naudet –os irmãos que pretendiam fazer um documentário sobre bombeiros e cujo trabalho rendeu aquelas imagens famosas do impacto do primeiro avião com a torre—, transmitido pela CBS em 2002. (A CNN vai transmiti-lo novamente no domingo.)

Evidentemente, enfocar a emoção e o heroísmo do dia permite que deixemos de nos enredar em tudo o que aconteceu a seguir. Esse enfoque restrito se atém àquilo sobre o qual todos podemos concordar.

É mais seguro, do mesmo modo que é mais seguro ensinar sobre a Guerra Civil Americana ou as leis Jim Crow como sendo horrores do passado, em vez de mostrá-las como acontecimentos cujas consequências continuam presentes até hoje.

A outra abordagem possível consiste em decidir que 20 anos, uma geração inteira, é tempo suficiente para tratar os ataques terroristas como parte de uma era histórica maior.

O 11 de Setembro não está apenas no passado, como podemos ver nas notícias ensanguentadas que nos chegam do Afeganistão. Para os espectadores interessados em entender como os ataques levaram a duas décadas de envolvimentos militares, há a série em cinco partes da Netflix “Turning Point: 9/11 and the War on Terror”, que não se furta a enfocar as falhas de inteligência anteriores ao 11 de Setembro e como a missão dos EUA foi ganhando abrangência ao longo de diversas administrações.

A série inclui as vozes de líderes e civis afegãos, algo que amplia nosso entendimento. O 11 de Setembro, visto como uma época, significou uma reviravolta para mais de um país.

Mas a história do 11 de Setembro não se limita à guerra e política externa, longe disso. Ela afetou a política americana, os antagonismos internos e até a própria cultura americana.

E dois dos documentários mais marcantes lançados neste 20º aniversário apresentam o 11 de Setembro como um acontecimento que golpeou a democracia da América e sua própria alma.

O especial “America After 9/11”, da série “Frontline”, que estreia na terça-feira (14) na PBS, traz uma interessante e perturbadora justaposição de vídeos. Primeiro vemos deputados e senadores republicanos e democratas unindo suas vozes nos degraus do Capitólio no dia dos ataques para cantar “God Bless America”.

Duas décadas mais tarde, no mesmo local, uma multidão enfurecida invade o Congresso numa tentativa de reverter os resultados de uma eleição.

É uma conexão provocante traçada, mas o diretor Michael Kirk a apresenta de maneira enxuta: os ataques desencadearam uma cadeia de ações e transformações —atoleiros militares, desconfiança e racismo no âmbito doméstico, a perda de confiança nas instituições—que foi utilizada por demagogos para solapar a democracia e que acabou realizando o objetivo de Osama bin Laden de dividir e enfraquecer a América.

Desde o primeiro momento, argumenta o especial, a resposta da América aos ataques foi impulsionada por um paradoxo: o discurso moral de Bush e as estratégias de seu vice, Dick Cheney, que declarou que a América teria que trabalhar com o “lado escuro” para conseguir sobreviver.

O lado escuro venceu, argumenta “America After 9/11”. Venceu quando alegações enganosas sobre armas de destruição em massa foram usadas para justificar a guerra no Iraque; quando imagens de tortura emergiram da prisão de Abu Ghraib; quando circularam ilustrações de Barack Obama como Bin Laden; quando a mídia alimentou a histeria em torno de ameaças de terrorismo, e quando a eleição de 2016 foi vencida por um candidato que declarou “acho que o islã nos odeia” e usou linguagem semelhante para falar de pessoas que rotulou como inimigas domésticas.

Visto sob essa ótica, o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, com sua linguagem racista e sua fantasia de resgatar a América de uma ameaça existencial insubstancial, foi, diz o ex-assessor de Obama Ben Rhodes, “a conclusão lógica” da era do 11 de Setembro.

Mas o mais abrangente –e, desconfio, aquele que acabará se revelando o mais memorável— dos documentários saídos neste ano é o elegíaco, irregular e combativo “NYC Epicenters: 9/11-2021½”, de Spike Lee, transmitido pela HBO em quatro partes.

Como sugere o título, “Epicenters” trata apenas parcialmente do 11 de Setembro e apresenta argumentos convincentes para afirmar que a era do 11 de Setembro só pode ser captada com a lente mais ampla possível. O documentário se move retroativamente, começando pela pandemia de Covid-19 e recuando –passando pelo movimento Black Lives Matter, as eleições de 2016 e 2020 e mais— até chegar a seu ponto de partida.

Na narrativa apresentada por Lee, o 11 de Setembro não é apenas uma questão de terrorismo, mas também o ato inicial de décadas de calamidade e revoltas.

As entrevistas feitas pelo diretor com centenas de pessoas, desde autoridades eleitas de alto escalão até operadores de equipamentos pesados no Ponto Zero, são calorosas, emotivas e por vezes combativas.

Spike Lee provoca todos os fãs dos Boston Red Sox com quem conversa. Quando seus entrevistados precisam de tempo para compor suas ideias, ele espera o tempo necessário. No caso dos políticos, ele deixa os epítetos voar livremente (as legendas se referem a Donald Trump, nas palavras do rapper Busta Rhymes, como o “presidente Agente Laranja”).

Poderíamos argumentar sobre qual diretor é mais quintessencialmente nova-iorquino. Mas o tipo de “nova-yorkinidade” intensa de Spike Lee talvez seja o mais apropriado para este tema. Lee é afetuoso e crítico, impulsos que os nova-iorquinos enxergam como sinônimos.

E seu foco sobre a diversidade e a questão racial o ajuda a localizar vozes menos frequentemente ouvidas em uma história que já foi narrada muitas vezes. É o caso das vozes dos bombeiros da Vulcan Society for Black ou da comissária de bordo negra que se recorda, com sentimento de culpa, de ter “discriminado racialmente” um passageiro saudita após o 11 de Setembro.

Lamentavelmente, “Epicenters” virou notícia principalmente por algo que você não verá nele: uma seção extensa e bizarra no episódio final original que deu credibilidade aos teóricos conspiratórios que aventam que as torres teriam sido derrubadas por uma explosão controlada.

Lee acabou cortando a seção inteira, e, apesar do corte radical, a versão final mais curta, que estreou no dia 11 de Setembro, na realidade flui melhor.

Posso imaginar uma versão de “Epicenters” que ainda cobrisse as teorias conspiratórias, não para legitimá-las, mas como exemplo da paranoia que ainda corre solta num país ao qual falta confiança social –algo que Spike Lee deplora, com razão, quando se trata de teorias anti-vacinas e das mentiras sobre a eleição que motivaram alguns dos invasores do Capitólio.

Há uma meta-lição perturbadora contida no fato de o mais nuançado dos documentários sobre o 11 de Setembro a sair neste ano ter virado um exemplo dos próprios problemas diagnosticados. Mas pelo menos a resolução mostra que a crítica pode fazer uma diferença e que não é tarde demais para encarar a história seriamente e efetuar uma mudança.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.