[RESUMO] O fotógrafo português Edgar Martins venceu o prestigioso Prêmio Sony com série de imagens produzidas no norte da África, na qual procurou reconstituir a trajetória de amigo morto em guerra na Líbia, cujo corpo nunca foi encontrado. Em entrevista, Martins comenta como se preparou para o projeto e lidou com os riscos, discorre a respeito de suas influências estéticas e de técnicas de representação de conflitos e relembra a experiência catártica de ouvir relatos de pessoas afetadas pela guerra.

A noite em que Edgar Martins ganhou o título de fotógrafo do ano no Prêmio Sony Internacional 2023, em abril, foi mais comentada por um acidente de percurso: o alemão Boris Eldagsen anunciou que recusava o prêmio da categoria criatividade porque tinha usado inteligência artificial para gerar sua imagem.

Pronto: dominou a cena e eclipsou o projeto do fotógrafo português que venceu o concurso com um portfólio produzido na Líbia, na Tunísia e no Egito, de 2019 a 2022, onde procurou reconstituir os passos de um amigo morto na guerra civil líbia em 2011, o sul-africano Anton Hammerl.

Nascido em Évora (Portugal), Martins foi criado em Macau (China), onde fez faculdade. Estudou literatura e se formou com um livro de prosa poética que considerou muito visual. Decidiu migrar de área: estudar belas artes e fotografia na Inglaterra, país em que vive. Hoje ainda escreve, mas como suporte para os trabalhos artísticos —ou para criar os nomes de seus trabalhos, sempre bastante palavrosos.

Pouco conhecido no Brasil, Martins tem uma trajetória premiada e exposições em vários cantos do mundo. Em 2018, já havia vencido a categoria natureza morta do Prêmio Sony, com fotografias de um projeto realizado no Instituto de Medicina Legal, o IML de Lisboa. Em 2008, ganhou o New York Photography Award e, em 2009, o BES, principal prêmio de fotografia de Portugal.

Você se radicou na Inglaterra?

Sim. Eu vim para a Inglaterra estudar fotografia e belas artes depois de estudar literatura e filosofia em Macau (na China), no final dos anos 1990. Lá, publiquei um livro que era uma espécie de romance biopoético, dividido em três capítulos: poesia, prosa poética e ensaios filosóficos, com um título que eu gosto muito: "Mãe, Deixa-me Fazer o Pino" [ em "brasileiro", seria: "Mãe, me Deixa Plantar Bananeira").

O livro foi muito inspirado na poesia beat e tinha angulações existencialistas de Fernando Pessoa, em particular do "Livro do Desassossego". Quando o terminei, percebi que minha poesia era incrivelmente visual. E isso me levou a explorar as artes visuais e a fotografia.

Por que foi morar na China?

Foi decisão dos meus pais. Depois da Revolução dos Cravos (1974), houve um movimento de emigração em Portugal, meus pais decidiram ir para Macau e eu fui com eles. Eu tinha 3 anos e vivi em Macau cerca de 18 anos.

Você é fluente em chinês?

Falo um cantonês coloquial. Mandarim eu falo muito pouco. Não tenho tido contato com a China já há alguns anos e é uma língua que se pode perder facilmente.

Você ganhou o Prêmio Sony 2023, um dos mais prestigiosos do mundo. Imaginava ocupar esse lugar de destaque internacional?

Eu tive vários sucessos na minha prática artística, e em 2018 já tinha ganhado uma das dez categorias do Prêmio Sony, a de natureza morta (still life). Eu apresentei um projeto conceitual, sobre a representação da morte. Mas obviamente não era a categoria principal, de fotógrafo do ano no mundo.

Como nasceu a ideia de ir à Líbia em busca de uma pessoa perdida?

O projeto se chama "Our War" (nossa guerra). Trata-se de uma série de imagens inéditas produzida durante um período de cerca de três anos na Líbia e em países vizinhos do norte da África. É um projeto abrangente e complexo que eu intitulo "A mão do Anton é Feita de Culpa e Não Tem Músculo nem Osso. Ele Tem Dois Dedos Clinicamente Deprimidos e um Polegar Zangado". Eu brinco que meu desafio foi preencher a capa inteira de um livro apenas com o título.

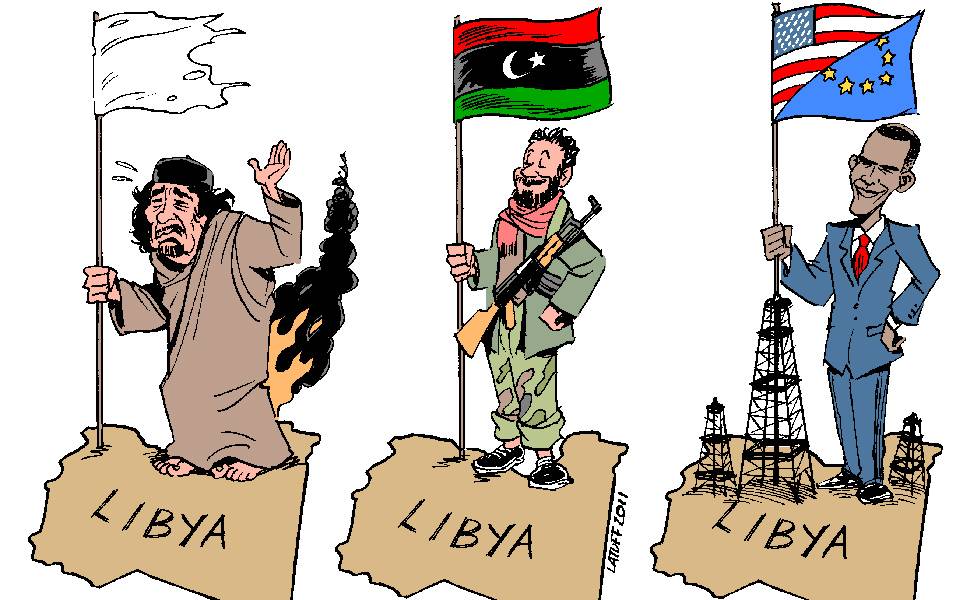

O projeto tem como ponto de partida uma investigação sobre a morte e o desaparecimento de um grande amigo meu, o fotojornalista Anton Hammerl, durante a guerra da Líbia, em 2011. Naquele ano, ele foi para a Líbia com três outros colegas, para cobrir o conflito entre as forças do regime de Muammar Gaddafi e os rebeldes.

Em 5 de abril, alguns dias após terem chegado, eles foram sequestrados pelas milícias que apoiavam o regime, perto da cidade de Brega. Cerca de dois meses depois, quando os colegas do Anton foram libertados, nós viemos a descobrir que Anton foi morto logo no primeiro dia em que os colegas foram capturados e seu corpo foi abandonado no deserto. Os restos mortais do Anton ainda não foram encontrados.

Durante os últimos dez anos, a família e os amigos tentamos obter o apoio de vários governos: líbio, inglês, austríaco, sul-africano e da ONU. Em 2019, frustrado pela situação e pela falta de iniciativa dessas entidades, eu decidi viajar para o norte da África. Assim que entrei na Líbia, percebi que seria impossível levar a cabo qualquer tipo de investigação sobre o paradeiro do Anton.

Então, decidi produzir um projeto não só inspirado na sua história mas também numa premissa muito simples que sempre me interessou: como se conta uma história quando não há testemunhas, não há provas, não há evidências nem sequer há sujeito?

De forma que busquei refazer os passos do Anton, os lugares que visitou, o lugar onde encontrou seu fim, encontrar pessoas com quem ele se encontrou e muitas outras pessoas envolvidas no conflito, desde os suspeitos usuais, ou seja, combatentes, militantes, indivíduos que lutaram na guerra, milícias partidárias de Gaddafi, residentes e pessoas a ensinar as suas histórias.

No entanto, eu creio que o projeto é muito mais do que uma homenagem ao meu querido amigo, é mais abrangente do que as fotografias do prêmio. O projeto procura novos métodos e novas técnicas de representação visual para interrogar o conflito moderno e assim permitir abordagens inovadoras para lidar com a guerra, a ética fotográfica, o luto e assim por diante.

Todos os personagens que você fotografa são africanos. Sendo branco e estrangeiro, como foi recebido? A maioria é de descendência árabe, do norte da África, e alguns são da África central ou do sul. Eu sempre tive uma preocupação com a fotografia documental e o fotojornalismo, que é a propensão que temos para inadvertidamente deturpar a imagem da pessoa que fotografamos ou abertamente explorar sua imagem.

No caso da guerra, quantas vezes vemos esses estereótipos: o rebelde é o herói; o "freedom fighter" é sempre o ideólogo; as milícias são sempre os maus; os conflitos são reduzidos a polaridades binárias como "agressores x vítimas"... E, obviamente, a realidade é mais complexa que isso.

Para distanciar o espectador do consumo desses estereótipos, eu fotografei não apenas as pessoas a que me referi, os rebeldes e as milícias, mas também pessoas locais da região para onde o Anton viajou, que ensinavam histórias de outras, podiam ser descendentes das que lutaram no conflito, mas não tinham essa experiência direta dos horrores das guerras e queriam entender os traumas dos pais.

Ou podiam ser residentes da área que convidávamos para participar de sessões de fotografia para que pudessem compartilhar sua história e compreender as nossas. Muitas dessas sessões se tornaram catárticas, quase sessões de terapia, como mini comissões da verdade, no sentido de que as pessoas vinham falar de seus traumas e vinham falar sobre suas experiências. Isso me fez perceber que as fotografias não precisam ser o fim do projeto, podem ser um meio para aproximar as pessoas e partilhar suas histórias.

Você conseguiu juntar inimigos?

A Líbia e o norte da África são regiões muito tribais, de forma que as facções estão isoladas geograficamente. Mas nas cidades maiores havia pessoas que apoiavam facções distintas e como já vão 12 anos desde a guerra da Líbia, ainda que continue a ser um local muito volátil, penso que há cada vez mais uma abertura por parte dos residentes para perceber as suas histórias.

Por isso achei importante que houvesse duas dimensões do projeto, que se sobrepusessem: 1) a realidade das pessoas que lutaram por diferentes facções durante a guerra civil, e 2) a minha imaginação dessa realidade nos últimos 10 anos, desde que soube da morte do Anton.

Eu queria que essas duas dimensões colidissem, se sobrepusessem e se fundissem no trabalho. E como disse, isso de certa forma permitiu-me trabalhar com todo um conjunto de pessoas que talvez eu não conseguisse se tivesse posto este projeto como sendo fotojornalismo ou documental.

Editores de fotografia distantes do front, diante apenas de imagens, despertam estresse pós-traumático semelhante ao dos fotógrafos que vão à guerra. Você viveu traumas?

Eu já trabalhei em questões relacionadas à morte no passado. Fiz um projeto a partir de 2016 no Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, onde o meu objetivo principal foi pensar como podemos representar a morte de uma forma ética.

Esse trabalho foi indicado para o Prêmio Sony em 2018 e ganhou a categoria natureza morta. Então, eu fiquei muito surpreso quando, no curso deste novo projeto na Líbia, de repente comecei a sentir e me perguntar se, ao olhar para este tipo de imagens de mutilações, de deturpação da integridade do corpo humano, não estava a me causar alguma confusão.

Portanto, eu creio que houve um elemento de trauma relacionado com a experiência das imagens, e não propriamente com a experiência física da guerra, que fez parte desse processo.

O fotógrafo Robert Capa diz que uma foto, para ser bem-feita, tem que ser feita de perto. Esse mandamento pode ter provocado a morte de muitos fotógrafos que tentaram chegar mais perto de um foco de violência. Você acha que o Anton pode ter sido vítima disso?

Sem dúvida! Os colegas do Anton, a caminho da linha de frente, no próprio dia, tinham essa noção, mas não foram capazes de exteriorizar isso aos outros. Mas depois de serem libertados mencionaram isso, que no dia estavam os quatro a pensar que a área era perigosa demais e que não deveriam estar lá.

Eu faço um paralelo entre o seu trabalho e o filme "Casablanca" (1942), grande sucesso do cinema, classificado como filme de guerra, mas sem exibir cenas de guerra. A potência do seu trabalho se deve exatamente à ausência de imagens de guerra?

Pode ser. Eu sempre vi a ausência como uma forma de ativação. Uma das coisas que sempre me interessaram foi essa questão de a fotografia ser definida por controle: o controle que o fotógrafo tem sobre seu sujeito, sobre qualquer instância ou circunstância; o controle que a tecnologia, a máquina, tem sobre qualquer tipo de situação...

E eu sempre procurei me desprover desse controle. E uma das coisas que sempre me interessaram foi esta ideia: se tirarmos o referente da equação, e neste caso meu referente tinha sido tirado da equação, o Anton; a guerra já estava removida da equação, porque viajei à Líbia dez anos depois dela; então, o que isso significa para a fotografia se não se identifica com o referente, mas com a sua ausência?

Essa ideia da ausência como a forma de ativação é muito poderosa. Dou alguns exemplos de que podemos tirar várias lições. O primeiro é o livro "La Disparition", de Georges Perec. Quando saiu, em 1969, não se percebia por que tinha uma linguagem tão estranha. E era porque o Perec escreveu o livro inteiro sem a vogal "E", a vogal mais utilizada na língua francesa e na língua inglesa. Muitos críticos dizem que é uma referência à ausência da mãe do Perec, que morreu durante o Holocausto. E sem a letra "E" não existe a palavra "mère" (mãe, em francês), nem "père" (pai) e nem "Perec".

O livro é o que se costuma denominar de lipograma, uma figura de estilo onde um constrangimento é introduzido à linguagem escrita para fazer com que o autor pense formas inovadoras de contar a história. Eu vejo as minhas imagens como lipografias, nesse sentido de que usei determinadas funções, constrangimentos, para encontrar novas formas de contar uma história.

O segundo exemplo que dou é o do roubo da "Mona Lisa", de Da Vinci, em agosto de 1911. Imediatamente, houve um influxo de visitantes ao Louvre para ver o espaço onde a "Mona Lisa" jazia anteriormente. Pessoas que nunca tinham ido lá para ver o quadro ou não tinham interesse em arte.

E o terceiro exemplo é relacionado com a guerra: são as quatro fotografias consideradas as únicas tiradas dentro do campo de concentração de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial, as "fotografias do Sonderkommando", que eram as unidades especiais de judeus que faziam o trabalho que os nazistas não queriam fazer: levar as pessoas para as câmeras de gás, recolher os corpos e levar aos incineradores etc.

E essas quatro fotografias foram produzidas pelos rebeldes, quando eles conseguiram contrabandear uma máquina para tirar alguma prova do que estava acontecendo lá. E como a máquina foi contrabandeada, eles tiraram as fotografias sem conseguir colocá-la à altura do olhar. Então o sujeito das imagens aparece sempre muito desfocado, e cerca de dois terços da imagem são manchas escuras. Quer dizer: o que é especificamente interessante nessas imagens é exatamente o que elas não mostram.

Eu creio que há lições que podemos tirar desses três exemplos, e em particular do último: essas imagens são falhas no sentido em que não mostravam exatamente o assunto que eles queriam mostrar, o genocídio em Auschwitz.

Com que equipamentos você produz o seu trabalho?

Eu ainda trabalho com máquinas analógicas, que tornam a logística mais complexa, mas por outro lado facilitam o processo de fotografar pessoas. A câmera que eu utilizo é uma máquina de 8 por 10 polegadas, ou seja, são chapas de filme. É um equipamento muito grande, pesado, tem que ser montado em um tripé. Além disso, é uma máquina que tem limitações técnicas: precisa de muita luz para iluminar qualquer circunstância, exposições prolongadas, tem um campo de profundidade muito pequeno. Então eu preciso de muita luz.

Essa foi a máquina que produziu 90% do trabalho. Mas além disso, eu tenho andado a explorar o celular como dispositivo adequado para documentar guerras. E, por isso, um conjunto de imagens também foi produzido com celular.

Qual sua principal influência para esse trabalho?

Eu tive um período de pesquisa quando tentei me familiarizar com o que foi feito na fotografia de guerra, de conflito, moderna e anterior. Por exemplo, você mencionou o Robert Capa: há uma fotografia que é uma referência direta ao Capa. É a fotografia de uma pessoa que parece ser alvejada e cair para trás. E a base para esta imagem foi precisamente uma conversa que eu tive com aquela pessoa sobre a fotografia do Robert Capa ("Soldado Espanhol Morrendo").

Você teve em algum momento medo de estar sendo levado para uma armadilha?

Eu fiz tudo ao meu alcance para evitar que isso acontecesse. Ao contrário do meu amigo, eu tive cerca de 18 meses para preparar a viagem e tentar entrar no país de formas distintas. Essa foi a primeira coisa que fiz, conseguir juntar uma equipe no terreno que me permitisse ter acesso ao que eu queria, mas também pudesse me aconselhar e me proteger de eventualidades.

Houve coisas que nem sempre foram fáceis. Em duas ou três ocasiões, fomos encaminhados a uma esquadra da polícia local. Quando nos pedem para ir a um lugar desses, sabemos que algo pode acontecer. Meu equipamento foi confiscado em duas ocasiões. E houve duas ou três circunstâncias onde estávamos a fotografar em locais muito expostos e um dos meus colaboradores me disse: "Olha, temos que sair agora daqui, imediatamente, porque eu acho que corremos um perigo mortal". Eu fiz o possível para não correr os riscos que o Anton correu.

Edgar Martins, 46

Fotógrafo português. Passou infância e adolescência em Macau (China), para onde sua família se mudou depois da Revolução dos Cravos (1974). Hoje vive em Londres. Ganhou o título de fotógrafo do ano pelo Prêmio Sony Internacional 2023, com a série de imagens "Our War" (nossa guerra), sobre sobreviventes e afetados por conflito armado na Líbia e países vizinhos

Anton Hammerl (1969-2011)

Fotógrafo sul-africano, amigo de Edgar Martins e tema de seu projeto premiado em abril deste ano. Especialista na cobertura de guerras, foi para a Líbia em 2011, onde foi morto por soldados que apoiavam o ditador Muammar Gaddafi. O corpo de Anton nunca foi encontrado

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.